2022年 都道府県別ランキング・自転車通学時の事故件数 前年に比べ、中学生やや増加・高校生は減少傾向 中学生 ワースト3 群馬県・香川県・佐賀県 高校生 ワースト3 群馬県・静岡県・徳島県

自転車の安全利用促進委員会は、9月21日から始まる「秋の全国交通安全運動」にあわせ、2022年の全国都道府県別、中学生・高校生の通学時における自転車事故発生件数について調査・分析しました。本調査では、公益財団法人交通事故総合分析センター(ITARDA)から提供を受けた2022年(1月~12月)の事故データを、当委員会メンバーの古倉宗治(一般社団法人日本シェアサイクル協会 会長/NPO法人自転車政策・計画推進機構 理事長)監修により調査・分析を行いました。

2023年4月から始まったヘルメット着用の努力義務化や、今後、警察庁が自転車の法令違反に対して青切符導入の検討がされる中、自転車通学指導は、欠かすことのできない喫緊の課題であります。自転車の安全利用促進委員会は、自転車利用および安全に関する専門家によって、安全安心な自転車利用のためのルールやマナー、自転車の安全な選び方について啓発するほか、全国の教育関係者・学校と連携した通学指導セミナーの実施、意識・実態調査などを発信しています。

【調査トピックス】

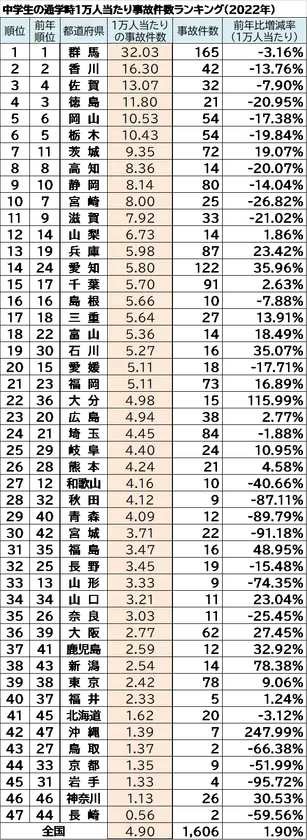

(1) 2022年都道府県別 通学時自転車事故件数ランキング

●全国の通学時の事故件数は増加傾向

●中学生1万人当たりの事故件数ワースト1位「群馬県」、2位「香川県」、3位「佐賀県」

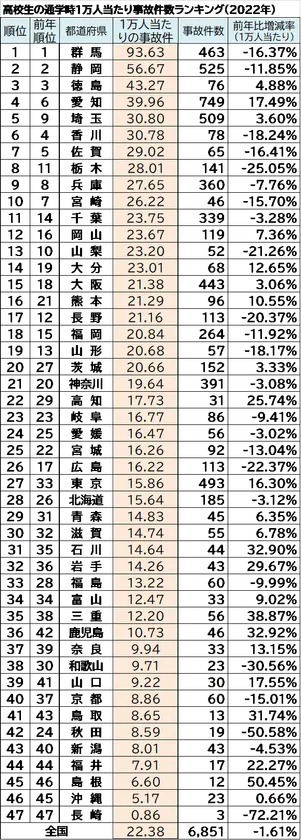

●高校生1万人当たりの事故件数ワースト1位「群馬県」、2位「静岡県」、3位「徳島県」

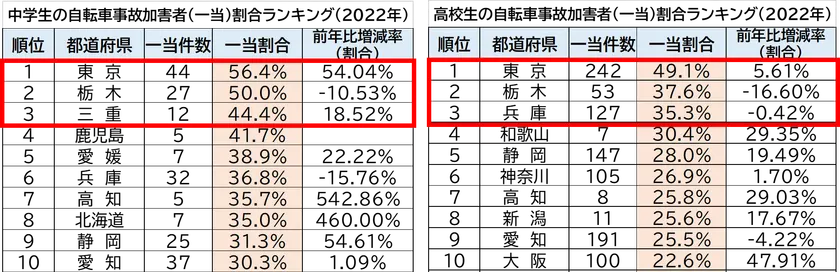

(2) 2022年通学時自転車事故の加害者(一当)率ランキング

●中高生ともに、約2割の学生は通学時自転車事故の加害者である

●中学生では、加害者(一当)ワースト1位「東京都」、2位「栃木県」、3位「三重県」

●高校生では、加害者(一当)ワースト1位「東京都」、2位「栃木県」、3位「兵庫県」

(3) 通学時自転車事故の状況

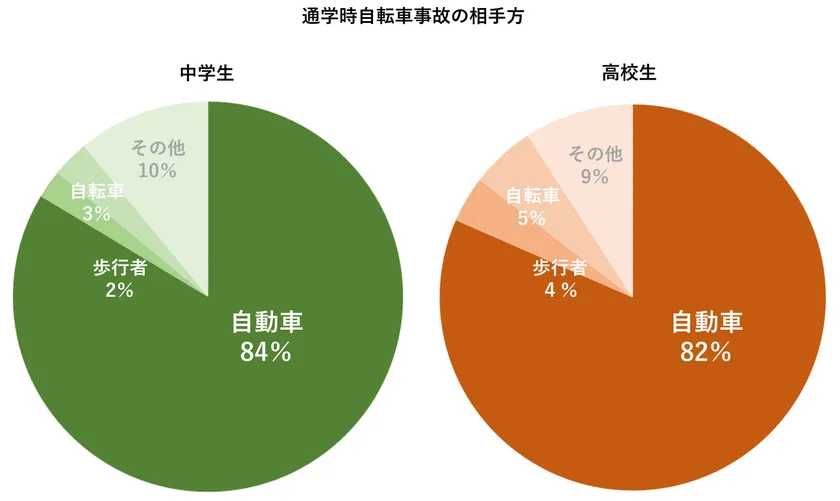

●通学時自転車事故の相手方は中高生ともに8割強は自動車

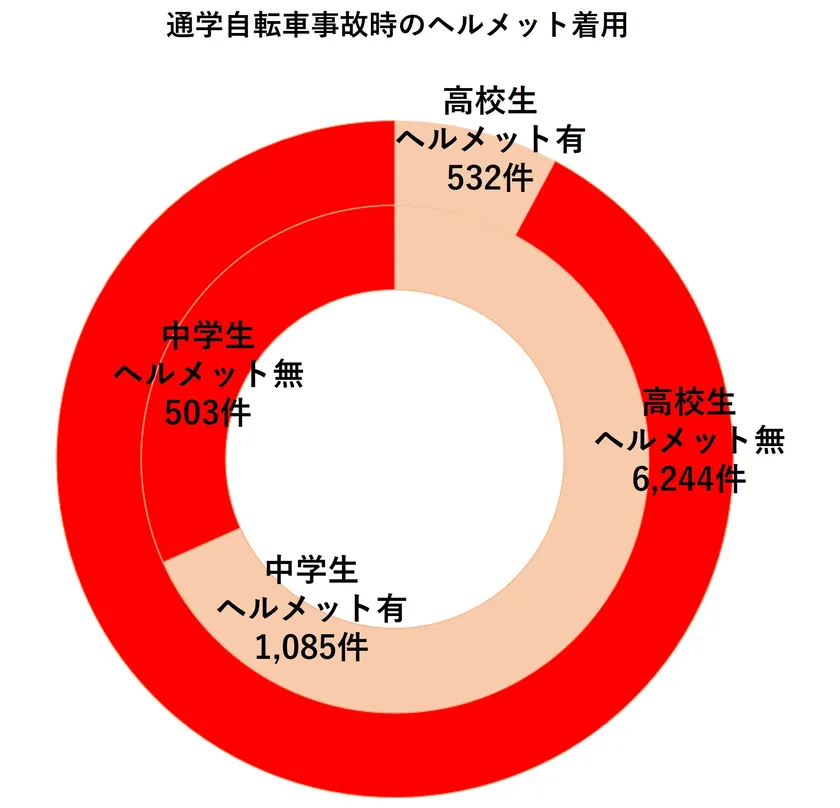

●全国で通学自転車の事故時にヘルメット未着用の高校生は9割超

●高校生の通学自転車の事故時ヘルメット着用率トップは「愛媛県」で9割以上が着用

(4) 通学時の事故発生場所

●中高生ともに交差点内が7割以上

<監修> 自転車の安全利用促進委員会

古倉宗治(こくら むねはる)

一般社団法人日本シェアサイクル協会 会長/NPO法人自転車政策・計画推進機構 理事長

自転車の総合的体系的な利用促進策、放置問題の新たな発想による解決策やデータに基づく、自転車の事故の詳細分析及び安全利用促進方策等、自転車に係る総合交通政策並びに、脱生活習病や脱炭素のまちづくり、コンパクトシティ、サイクルツーリズム、通勤、買物等のエビデンスデータに基づいたまちづくりの視点から自転車の活用のあり方を幅広く研究している。これら自転車まちづくりを都市計画・都市環境分野で国、地方公共団体、民間に生かすべく活動している。博士(工学)。

古倉宗治氏

(1) 2022年都道府県別 通学時自転車事故件数ランキング

●全国の通学時の事故件数は増加傾向

●中学生1万人当たりの事故件数ワースト1位「群馬県」、2位「香川県」、3位「佐賀県」

●高校生1万人当たりの事故件数ワースト1位「群馬県」、2位「静岡県」、3位「徳島県」

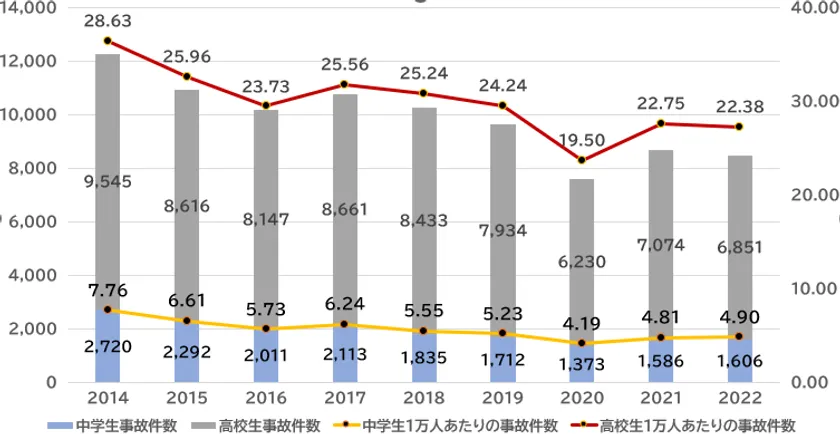

2022年通学時の事故件数は、前年に比べ、中学生はやや増加・高校生は減少していますが、外出制限等により、最も落ち込んでいた2020年と比べると2021年以降、徐々に緩和されたことにより、増加傾向になっています。〈全国の1万人あたりの事故件数:【中学生2020年4.19件→2022年4.90件】、【高校生2020年19.50件→2022年22.38件】〉。

活動的な日々に戻ることができた一方で、自転車事故も増えてしまう結果となりました。各都道府県では、自転車損害賠償責任保険等への加入義務化や2023年4月からヘルメット着用の努力義務化が進み、引き続き自転車の安全啓発は重要性を増しています。

通学時自転車事故件数 推移

通学時自転車事故件数 推移

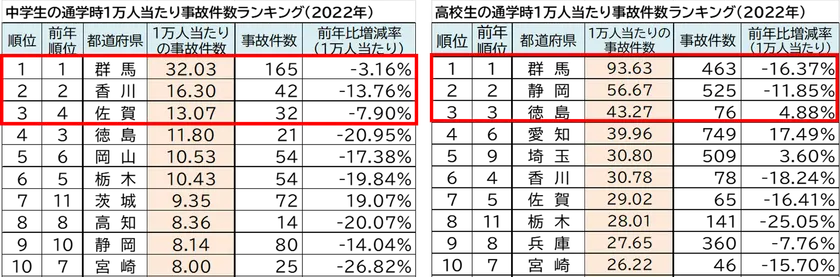

都道府県別では、前年に比べ、1万人当たりの自転車事故件数で、9年連続ワースト1位の「群馬県」は、自転車事故件数は、中学生・高校生ともに減少しました。

中学生の1万人当たりの通学時自転車事故件数ワースト3は、1位「群馬県」、2位「香川県」、3位「佐賀県」で高校生では1位の「群馬県」に続き、2位「静岡県」、3位「徳島県」でした。

※中学生生徒数…文部科学省「学校基本調査」中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期)、特別支援学校(中学部)をもとに算出

※高校生生徒数…文部科学省「学校基本調査」高等学校本科、中等教育学校(後期)、特別支援学校(高等部)をもとに算出

中学生・高校生一万人当たりの事故件数ランキング(上位).

(2) 2022年通学時自転車事故の加害者(一当)率ランキング

●中高生ともに、約2割の学生は通学時自転車事故の加害者である

●中学生では、加害者(一当)ワースト1位「東京都」、2位「栃木県」、3位「三重県」

●高校生では、加害者(一当)ワースト1位「東京都」、2位「栃木県」、3位「兵庫県」

通学時の自転車事故では、通学自転車が加害者となり死傷者を発生させるなど、悲惨な事故が過去に発生しています。通学時の中高生が加害者になった場合※の自転車事故について調査したところ、通学時において全体の約2割(中学生20.1%、高校生19.7%)が自転車側(=学生)の加害事故であることが分かりました。通学時は事故に遭う危険性だけでなく、事故を起こし死傷者を発生させてしまう危険性にも注意する必要があります。事故の加害者になった場合、多額の損害賠償が必要となるケースがあるほか、将来の職業に影響を及ぼす場合もあります。都道府県別では、東京都(中学生56.4%、高校生49.1%)や栃木県(中学生50.0%、高校生37.6%)は、中学生、高校生ともに加害者割合が高いことが明らかになりました。

※自転車が第一当事者(一当)の事故=自転車側が加害者の事故と定義した場合。第一当事者とは、事故当事者の中で一番過失が重い人を指す。

中学生・高校生の自転車事故加害者(一当)ランキング

(3) 通学時自転車事故の状況

●通学時自転車事故の相手方は中高生ともに8割強は自動車

●全国で通学自転車の事故時にヘルメット未着用の高校生は9割超

●高校生の通学自転車の事故時ヘルメット着用率トップは「愛媛県」で9割以上が着用

通学時の自転車事故の相手方は、ほとんどが自動車であるため、出会い頭の自動車との衝突、接触には特に注意が必要です。2023年4月よりヘルメット着用の努力義務化がはじまりましたが、着用率は、全国的に、年齢的にも徹底しやすい中学生は高く、67.6%、高校生は7.8%と9割以上が未着用でした。高校生はトップの愛媛県が唯一9割を上回っているものの、次の大分県が7割台、その次が群馬県の4割弱となっています。

自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っており、ヘルメットを着用していなかった方の致死率(死傷者のうち死者の割合)は、着用者に比べ約2倍も高くなっていることがわかっています(警察庁)。頭部損傷、死亡事故を防ぐためにヘルメット着用の促進が急務となっています。

通学時自転車事故の相手方

通学自転車事故時ヘルメット着用

(4) 通学時の事故発生場所

●中高生ともに交差点内が7割以上

自転車事故が実際に発生している箇所をみると、圧倒的に「交差点」が危険であり、次いで「歩道」「車道」となっています。事故の自転車側の人的要因(ミス)では、発見の遅れ(認知ミス)が半数以上、双方が直角に交錯することが多い交差点は事故比率が高くなることに繋がっています。(中学生70.7%高校生71.2%)

≪2022年の通学時自転車事故調査・分析総評≫

<監修> 古倉宗治(こくら むねはる)

一般社団法人日本シェアサイクル協会 会長/NPO法人自転車政策・計画推進機構 理事長

2022年通学時の事故件数は、前年に比べ、中学生はやや増加・高校生は減少していますが、外出制限等により、最も落ち込んでいた2020年と比べると2021年以降、徐々に緩和されたことにより、増加傾向になっています。〈全国の1万人あたりの事故件数:【中学生2020年4.19件→2022年4.90件】、【高校生2020年19.50件→2022年22.38件】〉。今後、警察庁が自転車の法令違反に対して青切符導入の検討がされる中、自転車通学指導・ルールやマナーの遵守・ミスの発見・判断能力を磨くことが大切です。さらに歩車道の整備、条例の改正等、地域や社会全体で協力し合っていくことが重要になります。

9年連続ワースト1の群馬県の中学生は、事故件数がワースト1であるが、自転車側の加害率は、10.3%(26位)に対して相手方の加害率は、89.7%であり、同県の高校生は、自転車者側の加害率は、11.2%(23位)に対して相手方の加害率は88.8%となっています。

自転車通学事故人数が多い都道府県では、自らの加害者割合は高くない傾向にあり、相手方が高い割合で加害者となっているため、自転車側だけで安全な乗り方やルールを講じるだけでなく、相手方に対する対策も一緒に考えていくことが重要になります。

一方で、歩道上の歩行者との事故では、そのほとんどは自転車が加害者となります。中学生・高校生は、自動車運転免許取得前ゆえに、交通ルールや標識等の知識が乏しく、無関心であることがほとんどです。自転車も「車両」であり、事故においては死傷者につながるリスクがあることを理解することが重要です。

●都道府県の条例改正にともなう自転車損害賠償責任保険等への加入、ヘルメット着用の努力義務化

事故時ヘルメット着用率は、年齢的に、徹底のしやすい中学生は比較的高い傾向が出ています。しっかりと全県民運動を通じて徹底している県(愛媛県等)で明確に差異が出ているものと考えられます。なお、事故件数が多い群馬県でも、着用率が3位であることから、自転車側として相当の努力はなされていると理解できます。昨今では自転車保険の義務化の自治体も多くなってきています。加害者になってしまったときのリスクも考えて自分が自転車保険に入っているか、保障内容は十分か、今一度確認するようにしましょう。

ヘルメットは学生だけでなく、大人の着用も拡大していかないと、社会全体での促進につながりません。着用しやすいファッショナブルなものや、軽量化されたもの、通気性が改善されたものなど、バリエーションも豊富になってきています。命を守る重要なアイテムとして取り入れていきましょう。

●3年間の通学利用で日本縦断程度の走行距離になる自転車。事故を防ぐための車両点検と安全性確認を必ず行いましょう。

自転車事故を防ぐための車両点検と安全性確認は、見落とされがちなポイントですが大変重要です。大きな事故の約1/3は製品自体にも原因があった(出典:独立行政法人製品評価技術基盤機構「自転車による製品事故の防止について(注意喚起)」)とされるデータもあり、「自転車そのものの安全性」は事故を防ぐだけでなく、安全な自転車利用の基盤です。3年間ほぼ毎日走る通学自転車は、日本縦断できるほどの走行距離になるとも言われています。購入時には、耐久性や強度などの安全基準をクリアした「BAAマーク」を目印にしましょう。また、コロナ禍で久しぶりに自転車を利用し始めた場合など、ブレーキの効きが悪くなるほか、走行中にチェーンが外れやすくなるなど大変危険です。半年に1回は自転車店での点検を受けましょう。

≪BAAマーク≫

BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などの検査に合格する必要があります。

BAAマーク1

BAAマーク2

●47都道府県別 中学生、高校生1万人当たりの自転車事故件数ランキング(2022年)

中学生の通学時1万人当たり事故件数ランキング(2022年)

高校生の通学時1万人当たり事故件数ランキング(2022年)

●47都道府県別 中学生、高校生の自転車事故 加害者(一当)割合ランキング(2022年)

中学生の自転車事故加害者(一当)件数ランキング2022年.

高校生の自転車事故加害者(一当)件数ランキング2022年.

≪自転車の安全利用促進委員会≫

自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送って頂くため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。