~2018年 都道府県別の中高生自転車通学時の事故件数ランキング~ 新1年生は要注意!中高生の自転車事故は1年生が最多、 高校生の通学時自転車事故は5年連続群馬県がワースト1に

新学期のスタートは安全な自転車選びから。購入時は安全の証「BAAマーク」を目印に。

自転車の安全利用促進委員会では、新生活シーズンに合わせ、全国都道府県別の中学生・高校生の通学時における自転車事故発生件数について調査・分析いたしましたので、ご報告いたします。

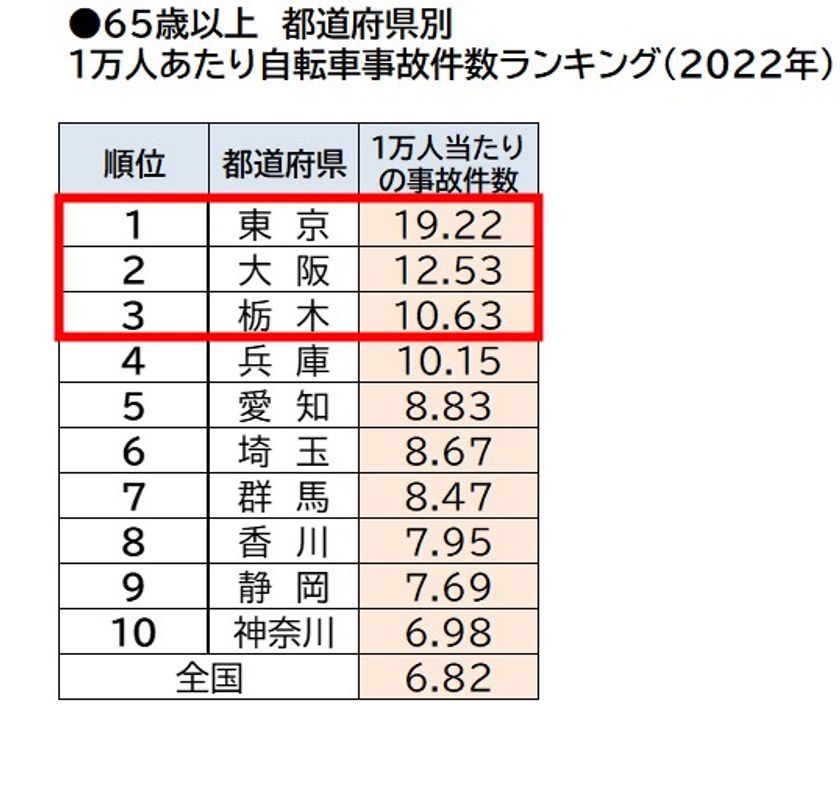

高校生の通学時1万人当たり自転車事故ランキング(2018年)

今回の調査は、公益財団法人交通事故総合分析センターITARDAから提供を受けた2018年(1月~12月)の事故データを当委員会メンバーである公益財団法人自転車駐車場整備センター自転車総合研究所 所長 古倉宗治氏が調査・分析いたしました。今回の調査のうち、都道府県別の中高生の自転車通学時の事故件数については、2016年(2014年分データ)から毎年継続して行っており、今年で5年目になります。

都道府県別の人口1万人当たりの通学時の自転車事故発生件数は、中学生は群馬県、佐賀県、香川県が、高校生は群馬県、静岡県、山梨県がワースト3県という結果となりました。今回は中高生ともに群馬県がワースト1になり、高校生に関しては群馬県が5年連続ワースト1となりました。

また、学年別の事故分析では中学生・高校生ともに1年生の事故が多い傾向がわかりました。約7割の都道府県で中高生ともに1年生の事故が最も多くなっています。この結果から、入学前、もしくは入学直後の適切な時期の自転車通学指導が重要であることがわかります。

新学期前に新しく自転車を購入される方も多いと思いますが、自転車事故防止にはまず、安全で快適な自転車選びが重要なポイントです。安全な自転車選びについては、自転車購入時に安全基準を満たした自転車に貼付されている「BAAマーク」を目印にすることをお勧めします。

自転車の安全利用促進委員会は、自転車に関する調査等による注意喚起を行っていくほか、全国の教育委員会や学校と連携した交通安全教室などを通して、皆様に安全安心で楽しい自転車生活を送っていただくための啓発活動を行ってまいります。

■調査トピックス

<2018年都道府県別事故件数ランキング>

●中学生の1万人当たりの事故件数ワースト1位 群馬県、2位 佐賀県、3位 香川県

●高校生の1万人当たりの事故件数ワースト1位 群馬県、2位 静岡県、3位 山梨県

<約7割の都道府県で中学生・高校生ともに1年生の事故が最も多い!事故防止のポイントは?>

●学年別事故件数の差ランキング 1年生だけ突出して多い県もあるので要注意

●通学時の事故全体の約2割が自転車側の加害事故。前年データより微増。

●新学期に向けて安全な自転車選びのポイントは。

<解説>古倉宗治(こくら・むねはる)

https://www.atpress.ne.jp/releases/207367/img_207367_2.jpg

公益財団法人自転車駐車場整備センター自転車総合研究所 所長

東京大学法学部卒業。建設省、東京工業大学助教授、(財)民間都市開発推進機構都市研究センター、(財)土地総合研究所、(株)三井住友トラスト基礎研究所等を経て2018年から現職。自転車施策の第一人者として、講演会の他、NPO法人自転車政策・計画推進機構を主宰、また、大学で教鞭を取るなど活躍中。博士(工学)。

■自転車の安全利用促進委員会

自転車の安全利用促進委員会は、皆さまに安全安心な自転車生活を送って頂くため、正しい自転車利用の理解促進やBAAマークなどの安全マークの普及・情報発信に努めています。昨年度からは、教員向けの自転車通学指導セミナー、学校での自転車安全教室開催も実施しています。セミナー実施の様子など、最新情報は下記HPをご覧ください。

自転車の安全利用促進委員会 HP: http://jitensha-anzen.com/

■調査の詳細

<2018年都道府県別事故件数ランキング>

●中学生の1万人当たりの事故件数ワースト1位 群馬県、2位 佐賀県、3位 香川県

●高校生の1万人当たりの事故件数ワースト1位 群馬県、2位 静岡県、3位 山梨県

全国の中高生の自転車事故の状況を調べるため、2018年の事故データをもとに都道府県別に事故件数ランキングと1万人当たりの事故件数ランキングを作成しました。事故件数は2017年に比べて全国計で中学生で278件(13.2%)、高校生で228件(2.6%)の各減少となっています。また、1万人当たりで中学生で7.57件から5.55件と約27%大幅減、高校生で25.56件から25.24件と約1.3%の微減となっています。

このような中で、都道府県別データを分析してみると、中高生ともにワースト1~3県は前年(2017年)ランキングから変動がありませんでした。前年比増減率を見てみると、特に群馬県の高校生の1万人当たりの事故件数が約28%と大きく増加しています。その他の県も約4割の県で前年度より1万人当たりの自転車事故が増加しています。

自転車事故増加の要因は複雑に絡み合っており、原因は一概には言えませんが、当調査・分析により都道府県別の事故件数を俯瞰的にご確認いただくことで、全国の安全に対する対策と意識啓発の向上に寄与したいと考えています。

<通学時の1万人当たり自転車事故件数ランキング>

中学生の通学時1万人当たり自転車事故ランキング(2018年)

https://www.atpress.ne.jp/releases/207367/img_207367_3.jpg

高校生の通学時1万人当たり自転車事故ランキング(2018年)

https://www.atpress.ne.jp/releases/207367/img_207367_1.jpg

<通学時の自転車事故件数ランキング>

中学生の通学時自転車事故ランキング(2018年)

https://www.atpress.ne.jp/releases/207367/img_207367_4.jpg

高校生の通学時自転車事故ランキング(2018年)

https://www.atpress.ne.jp/releases/207367/img_207367_5.jpg

当委員会メンバーの古倉宗治氏は本調査の結果を以下のように解説しています。

◆群馬県が中学生・高校生ともにワースト1に

群馬県では、2018年は、中高生ともに、自転車通学での事故件数が前年に比較して増加しました。中学生は、1万人当たりで、13.0%の増加、同じく高校生は、27.9%の増加となっています。中学生は2016年に次いで再びワースト1に、高校生は5年連続でワースト1となりました。群馬県は、1人当たりの自家用乗用車数が全国1位であり、4人に1人が100m未満の距離でも自家用車を使うこと、道路実延長(1km2当たり)も高い水準にあるなど自動車利用が盛んな土地柄で、人口当たりの交通事故発生件数も全国有数(2018年4位)です。このような状況を踏まえると、中高生の自転車事故が発生しやすい環境があり、以前から事態改善のための施策努力が続けられてきましたが、その効果がなかなか顕在化してこなかったものと考えられます。しかし、昨年には、自転車活用推進計画を策定し、その柱の一つとして自転車通学事故を減らすための施策を推進するなど中高生の自転車通学に本格的に取り組まれていますので、今後これらの施策が効果を発揮することが期待されます。

◆佐賀県は中学生・高校生ともに大幅に改善

佐賀県では、2018年に中学生の自転車事故が2017年に比べ大幅に減少した結果、ワースト1からワースト2(1万人当たり28.4件→18.4件、35.2%減)に、また、高校生では、ワースト4からワースト11(1万人当たり41.6件→29.0件、30.4%減)と、いずれも大幅に減少しています。佐賀県では、2016年まで人口10万人当たりの全交通事故全国ワースト1が5年間連続で続いていたため、2015年に「交通事故ワースト脱却推進プロジェクト」を立ち上げ、県警や各市町、関係機関・団体と連携し、全県民を挙げて交通事故の総量の抑制に取り組んでいました。その成果が現れ、2018年にワースト2になっています。これが同年の中高生の自転車事故の改善にも寄与していると考えられます。さらに、2017年には中学生の通学時の事故が増加し、ワースト1になったことで危機意識が加わり、中学生を含めた学校の生徒に対するさまざまな交通安全教室の取り組みがなされた結果、2018年には大きな前進がみられたと考えられます。

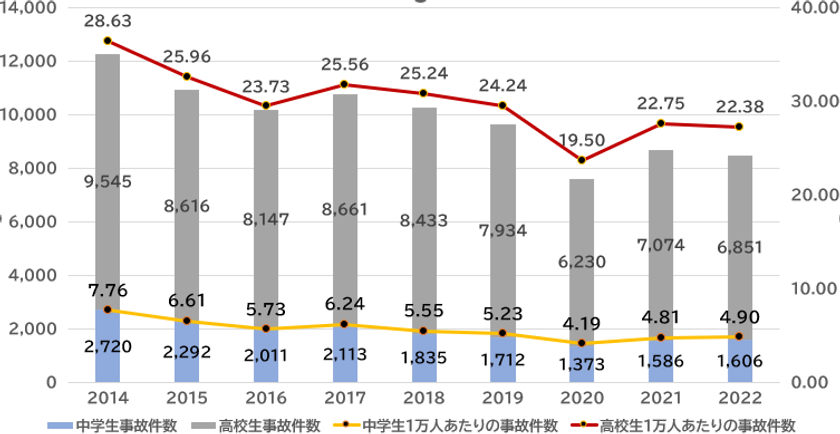

◆2014年から2018年までの中高生事故の動向~中学生は大幅改善、高校生は改善のテンポがやや遅い

2014年から2018年まで、全国の自転車事故は112,134件から88,614件になり、21.0%の減少となっており、この間毎年減少しています。これに対して、中高生の自転車事故は、中学生が2,720件から1,835件で32.5%減、高校生が9,545件から8,433件で11.7%減となっています。中学生は自転車事故全体の減少を上回る大きな減少率を示していますが、高校生はこれを下回る減少という結果となりました。ここ数年の間、自転車事故の危険性やルール・マナーの順守が問題にされる中、中学生に関しては自転車の安全利用の教育啓発に取り組んできた結果が現れていると思われますが、高校生については、一定の広報啓発等の努力が行われているものの、中学生や全体の減少に比べると改善のテンポが限定的であると思われます。高校生については、状況改善のため、より一層の教育啓発が必要だといえるでしょう。

<自転車事故件数の推移(2014年~2018年)

https://www.atpress.ne.jp/releases/207367/img_207367_6.jpg

このことは、ここ5年間の推移をみてもわかります。2017年を除き、年別に見て、中学生は二桁の減少がみられ、全体を上回る大幅な減少となっていますが、高校生は一桁の減少にとどまっています。なお、2017年は、全体が微減となったものの、中高生はともに件数が増加しています。2007年に出された自転車安全利用五則により自転車事故が改善してきましたが、10年を経過し、その他の各種施策と合わせてその効果が限定的になってきたのも一因と考えられます。しかし、2018年には再び減少に転じており、これは国の自転車活用推進計画が策定されるなど、強力な自転車に対する総合施策の展開が開始されていることも奏功していると思われます。

■約7割の都道府県で1年生の事故が最も多い!

●学年別事故件数の差ランキング 1年生が突出して多い県もあるので要注意

●通学時の事故全体の約2割が自転車側の加害事故。前年データより微増。

●新学期に向けて安全な自転車選びのポイントは。

続いて、学年別の事故について調査したところ、中学生・高校生共に1年生の事故が多いことがわかりました。約7割の都道府県で中1・高1の事故が最も多くなっており、自転車通学は1年生が鬼門と言えそうです。

全体の事故件数は多くなくても、他の学年に比べて1年生の事故だけが多い高知県や鳥取県(中学生)、京都府や沖縄県(高校生)などの都道府県があるので注意が必要です。

1年生の事故は特に5・6月に多くなっています。※1 そのことから考えると、入学前または入学直後の自転車通学指導が重要と言えます。通学路の危険箇所の確認や自転車安全利用五則※2などの適切な指導が大切です。

また、自転車通学中の中高生が加害者になった場合※3の事故について調査したところ、通学時の事故全体の約2割が自転車側の加害事故となっており、高校生に関しては昨年(2017年分データ)より微増していることが判りました。都道府県別に見ると自転車側の加害事故割合が最も多い都道府県は、昨年(2017年データ)同様中学生は新潟県、高校生は兵庫県で、兵庫県を例に見ると、自転車が加害者となった通学時の高校生の事故は210件起こっており、平均すると1日に1件以上起きている計算になります。※4

※1 2017年5月当委員会リリースより

※2 自転車安全利用五則…

(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外

(2)車道は左側を通行

(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

(4)安全ルールを守る(飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、

夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認)

(5)子どもはヘルメットを着用

※3 自転車が第1当事者(1当)の事故=自転車側が加害者の事故と定義した場合。第1当事者とは、事故当事者の中で一番過失が重い人を指す。

※4 通学時=登校日を年間200日として計算した場合。

<通学時の自転車事故 学年別・事故件数差ランキング>

中学生の通学時1万人当たり自転車事故 学年別・1年生の事故件数ランキング(2018年)

https://www.atpress.ne.jp/releases/207367/img_207367_7.jpg

高校生の通学時1万人当たり自転車事故 学年別・1年生の事故件数ランキング(2018年)

https://www.atpress.ne.jp/releases/207367/img_207367_8.jpg

<通学時の自転車事故 加害者(1当)割合ランキング>

中学生の通学時自転車事故の加害者(1当)割合ランキング(2018年)

https://www.atpress.ne.jp/releases/207367/img_207367_9.jpg

高校生の通学時自転車事故の加害者(1当)割合ランキング(2018年)

https://www.atpress.ne.jp/releases/207367/img_207367_10.jpg

本調査の結果について、古倉氏は安全な自転車通学の注意点を以下のようにコメントしています。

◆新学期の自転車通学の注意点

(1)新入生は特に自転車事故に注意

中学生、高校生とも、一般的に低学年になるほど、通学時の自転車事故が多い傾向がみられます。全国の1万人当たりの件数でみると、中学生では、1年生が7.23件に対し、2年生が5.21件、3年生が4.29件となっています。また、高校生は、1年生が32.39件に対し、2年生が24.50件、3年生が18.79件となっています。中高生ともに1年生の自転車事故が多いのは、新学期に自転車通学をし始めた5月及び6月の事故が多いこと(2017年5月当委員会リリースより)から通学路等に慣れていないことが多いためだと考えられます。また、入学してすぐに自転車の安全講習を受ける機会が少ないこと、年齢的に交通情勢や危険箇所の判断等に習熟していないことなども原因であると考えられます。

(2)重要なのは、“早めの”安全教育

上記に対しては、ルール・マナーだけでなく、自動車などの動静、通学路の危険箇所などについてもしっかりと判断ができるように教育することが大切です。特に学校関係者にお願いしたいのは、自転車通学をする生徒に対して新学期早々に安全講習を実施することです。その際には、それぞれの学校で自転車通学路の点検や実際に事故の起こっている箇所を具体的に指摘することも効果的でしょう。

また、自転車事故の加害者割合が高い都道府県においては、前述の指導に加え、自転車の利用に当たって「車両を運転している」という自覚と責任感を持ち、「事故を起こしたらどうなるか」を多額の損害賠償事例、事故の大半を占めるクルマとの事故の場合の自転車側の低い無傷率(0.4%)※などを理解させたうえで、ルール・マナーの教育啓発に特に重点的に取り組むとともに、自転車保険の加入、ヘルメット着用を推進することも必要になります。

※(公財)交通事故総合分析センターイタルダインフォメーションNO78「その自転車の乗り方では事故になります」p6

(3)自転車は安全で品質の良いものを選ぶ

これから新学期になり、新しい自転車を購入する方も多いと思います。特に通学用の自転車は長期間・長距離を走行することも多いと思われますので、自転車を購入する際には、価格の安さだけで選ぶのではなく、安全で快適に走行できることを優先して考えましょう。安価に購入できる自転車の中には、フレームが折れる・ブレーキが利かないなどの不具合が出た例もあります。自転車は“車両”です。自転車を選ぶ際には、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度などの検査に合格した、国が認めた安全の証である「BAAマーク」を目印に選ぶと良いでしょう。

また、快適性については、車体の重量やこぎやすさにも注意しましょう。通学で自転車を利用する場合、長距離を移動することが多いと思いますので、重い車体のものを使用するとそれだけ疲れますし、疲れると注意力が散漫になり、事故につながることもあります。坂道や向かい風が多い場合や通学が長距離の場合には、電動アシスト自転車がおすすめです。シティ車よりも高価格帯になりますが、電動アシスト自転車はこぎ出しや登りの坂道でのふらつきが少ないため、安全に走行でき、疲れが少ないため長距離の通学に向いています。さらに、自転車事故の8割以上(2018年83.3%)は自動車との事故ですが、この場合、事故形態は出会頭事故が半数以上(2018年で50.3%)です。出会頭事故は一時停止や信号のルールを守らないものが多いですが、電動アシスト自転車はこのルール違反の原因の一つである一時停止後のこぎだしの負担が少なく、極めてスムーズに発進できるため、これらのルール違反をなくす効果が期待されます。大切なお子さんの自転車事故の防止と快適な自転車通学のためにも、電動アシスト自転車を含めて、BAAマークが付いた安全で品質のよい自転車を購入するようにしましょう。

【参考】国も認めた安全・安心な自転車の目印、『BAAマーク』とは?

BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車の『立てパイプ(サドル下のパイプ)』に貼られています。『BAAマーク』の自転車安全基準には全部で90項目以上の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などに合格する必要があります。

BAAマーク

BAAマーク貼付自転車(サドル部分)