2019年 都道府県別・自転車通学時の事故件数ランキング 事故件数は前年比減。都道府県別では 中・高ともに「群馬県」がワースト1

中学生では「高知県」、高校生では 「長野県」「徳島県」が事故大幅増でワースト10入り

自転車の安全利用促進委員会では、新学期に向けて、全国都道府県別の中学生・高校生の通学時における自転車事故発生件数について調査・分析いたしましたので、ご報告いたします。

今回の調査は、公益財団法人交通事故総合分析センターITARDAから提供を受けた2019年(1月~12月)の事故データを当委員会メンバーである公益財団法人自転車駐車場整備センター自転車総合研究所 所長 古倉 宗治氏の監修のもと調査・分析いたしました。今回の調査のうち、都道府県別の中高生の自転車通学時の事故件数については、2016年(2014年分データ)から毎年継続して行っており、今年で6年目になります。

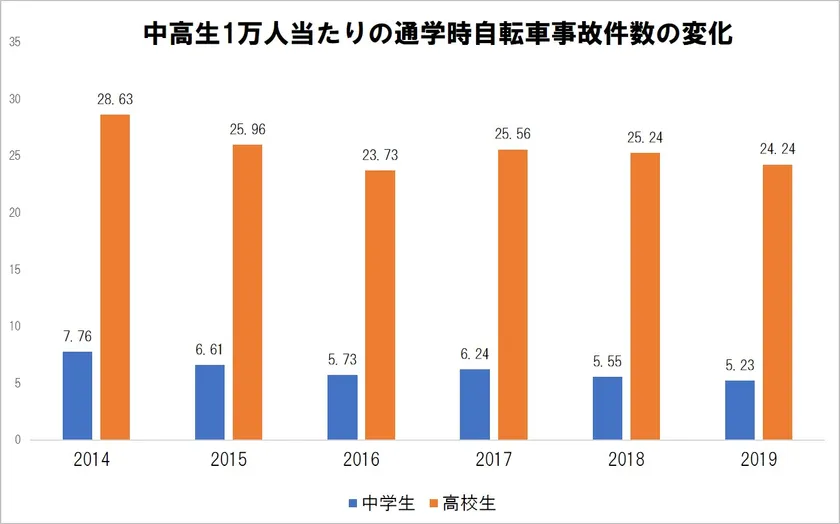

全体で見ると通学時の自転車事故件数は、中学生・高校生ともに前年より減少しました。また、1万人当たりの事故件数について、2014年からの全国の傾向を見ると、全体としてはゆるやかな減少傾向にあります(減少幅が大きかった2016年を除く)。これは学校関係者や生徒の皆さんの自転車の安全に対する教育啓発の普及と安全意識の向上の成果であると考えられます。都道府県別の中学生・高校生の人口1万人当たりの通学時の自転車事故発生件数は、中学生は群馬県、香川県、佐賀県が、高校生は群馬県、静岡県、宮崎県がワースト3県という結果となりました。前年(2018年)同様、中高生ともに群馬県がワースト1になり、高校生に関しては6年連続ワースト1となりました。

また、学年別の事故分析では中学生・高校生ともに1年生の事故が多い傾向があり、高校生では約8割、中学生では約半数の都道府県で1年生の事故が3学年中最も多くなっています。中学校・高校入学を機に自転車通学を始める生徒も多いことから、本格的な通学を開始する前に自転車の安全について適切な指導をすることが重要といえるでしょう。

自転車の安全利用促進委員会は、自転車に関する調査等による注意喚起を行っていくほか、全国の教育委員会や学校と連携した交通安全教室などを通して、皆様に安全安心で楽しい自転車生活を送っていただくための啓発活動を行っております。

【調査トピックス】

(1)2019年都道府県別事故件数ランキング

●全国の通学事故件数は少しずつ改善傾向が見られる

●中学生の1万人当たりの事故件数ワースト1位「群馬県」2位「香川県」3位「佐賀県」

●高校生の1万人当たりの事故件数ワースト1位「群馬県」2位「静岡県」3位「宮崎県」

(2)中・高1年生の事故件数ランキング

●中学生、高校生ともに1年生の事故が最も多い!

(3)通学時自転車事故の加害者率ランキング

●中・高ともに自転車事故の約2割で生徒が加害者になっている!

●高校生の加害者割合(一当)率ワースト1位「京都府」2位「東京都」3位「栃木県」

(4)安全な自転車通学のためのポイント

●まず、通学用自転車自体の安全性を確認!

●自転車保険の加入やヘルメットの着用で、もしものときのリスク回避を

<調査監修>自転車の安全利用促進委員会 古倉 宗治(こくら・むねはる)

公益財団法人自転車駐車場整備センター自転車総合研究所 所長

東京大学法学部卒業。建設省、東京工業大学助教授、(財)民間都市開発推進機構都市研究センター、(財)土地総合研究所、(株)三井住友トラスト基礎研究所等を経て2018年から現職。自転車施策の第一人者として講演会の他、NPO法人自転車政策・計画推進機構を主宰。国や公共団体の委員としても活躍中。博士(工学)。

古倉 宗治

【調査の詳細】

(1)2019年都道府県別事故件数ランキング

●全国の通学事故件数は少しずつ改善傾向が見られる

●中学生の1万人当たりの事故件数ワースト1位 群馬県、2位 香川県、3位 佐賀県

●高校生の1万人当たりの事故件数ワースト1位 群馬県、2位 静岡県、3位 宮崎県

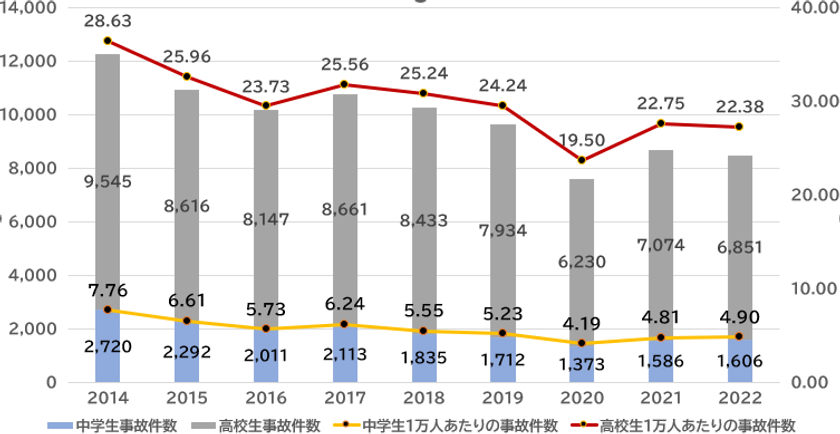

全国の中高生の自転車事故の状況について、全国計の1万人当たりの自転車事故の推移を見ると、2016年を除き全体として右肩下がりの傾向で、少しずつではありますが、改善の傾向が見られます。これは中高生の自転車事故の状況に対する理解が進み、その対策を関係者が真剣に取り組んでいることの表れであると言えるでしょう。

このような傾向の中で、全国の中高生の自転車事故の状況について2019年の事故データをもとに都道府県別に事故件数ランキングと1万人当たりの事故件数ランキングを作成しました。事故件数は全国計で中学生1万人当たり5.23件(1,712件)、高校生で24.24件(7,934件)でした。これは前年に比べて、中学生-0.32件、高校生-1.0件でそれぞれ減少しています。

中高生1万人当たりの通学時事故件数の変化

都道府県別データを分析してみると、中学生は順位の入れ替わりはあったもののワースト3は前年(2018年)ランキングから変動がありませんでした。一方で高校生は、前年3位だった山梨の事故件数が大幅に減少し11位に、前年4位だった宮崎県が3位となりました。中学生では高知県と岡山県が、高校生では長野県と徳島県が前年より大きく事故件数が増加し、ワースト10に入っています。ワースト1は中高生ともに群馬県で、高校生に関しては6年連続ワースト1となりました。

<通学時の1万人当たり自転車事故件数ランキング>

(中学生)通学時1万人当たり自転車事故ランキング

(高校生)通学時1万人当たり自転車事故ランキング

(2)中・高1年生の事故件数ランキング

●中学生、高校生ともに1年生の事故が最も多い!

続いて、学年別の事故について調査したところ、前年同様中学生・高校生ともに1年生の事故が学年別で最も多いことがわかりました。高校生では約8割、中学生で約半数の都道府県で1年生の事故が多くなっています。

中学校・高校1年生で初めて自転車通学を開始する生徒も多く、新しい通学路にもまだ慣れていないために1年生の事故が多いと考えられます。特に1年生に対しては、通学路の危険箇所の確認や自転車安全利用五則※ などの基本的な指導をしっかりと行うことが大切です。

※自転車安全利用五則…(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外 (2)車道は左側を通行 (3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 (4)安全ルールを守る(飲酒運転・二人乗り・並進の禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認) (5)子どもはヘルメットを着用

<通学時の自転車事故 1年生の事故件数ランキング>

(中学生)学年別・1年生の事故件数ランキング

(高校生)学年別・1年生の事故件数ランキング

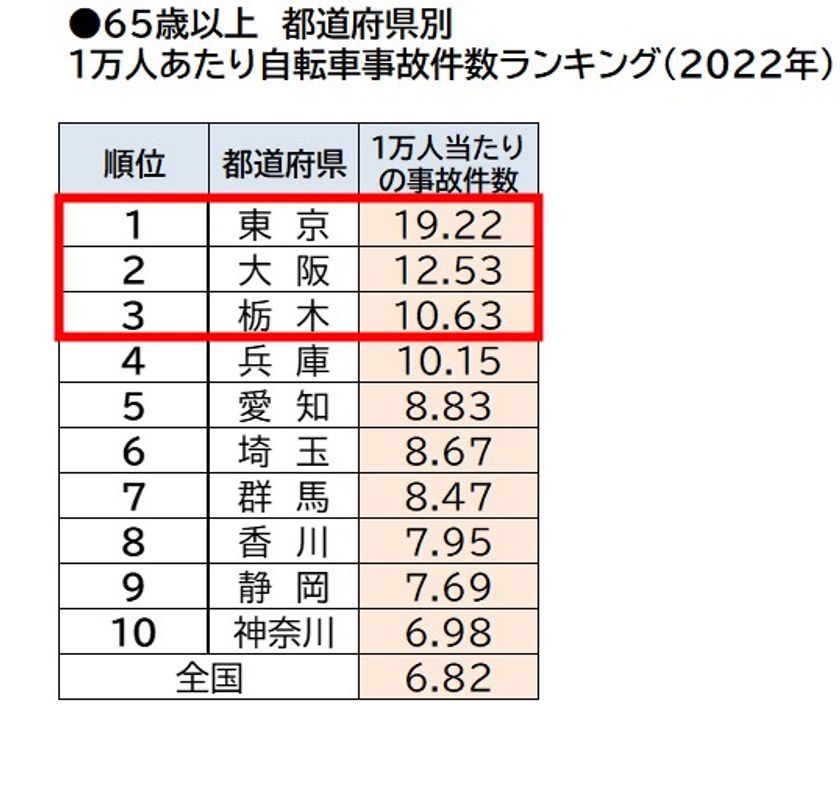

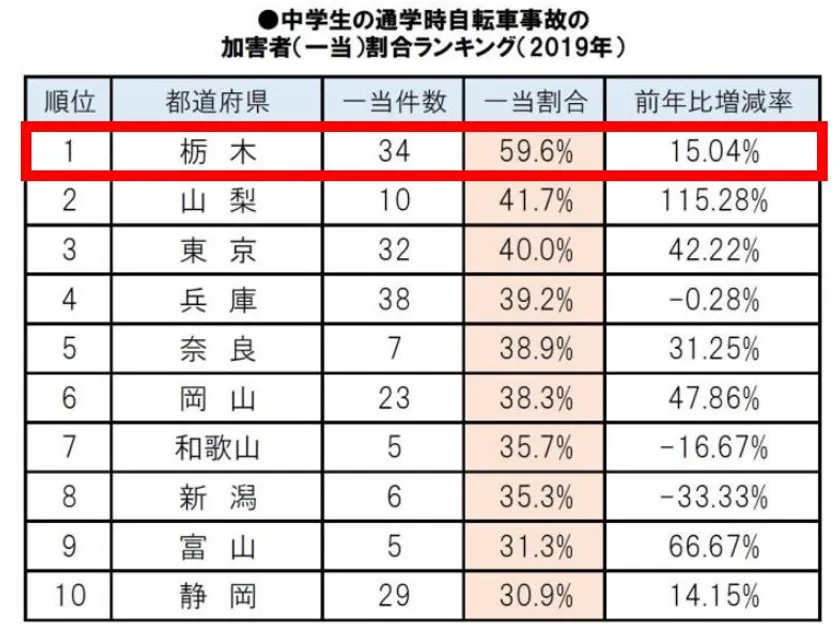

(3)通学時自転車事故の加害者率ランキング

●中・高ともに自転車事故の約2割で生徒が加害者になっている!

●高校生の加害者割合(一当)率ワースト1 京都府、次いで東京都、栃木県

また、自転車通学中の中高生が加害者になった場合※ の事故について調査したところ、通学時の事故全体の約2割(中学生22.1%、高校生19.4%)が自転車側の加害事故となっており、中学生に関しては前年より2.7%増加していることがわかりました。全国的に見ると、中学生の方が高校生よりも加害事故の割合が高い都道府県が多い傾向にあります。中学生の事故がない都道府県を除く38のうち30(約8割)になります。これは、中学生の方が自転車利用についての経験やルール等の学習がまだ浅く、事故の予見や回避等ができずに、加害者になる可能性が高くなることが一因だと思われます。このようなことを勘案し、早いうちから重点的な指導や教育を行うことが必要です。都道府県別に見ると自転車側の加害事故割合が最も高い都道府県は、中学生は栃木県、高校生は京都府で、どちらも前年より増加しています。中学生でワースト1の栃木県では事故の約6割が自転車側が加害者の事故となっています。

事故の加害者になった場合、多額の損害賠償が必要となるケースもあります。自転車は車両です。自動車同様、事故にあわないだけでなく、事故を起こさない意識が重要です。

※自転車が第一当事者(一当)の事故=自転車側が加害者の事故 と定義した場合。第一当事者とは、事故当事者の中で一番過失が重い人を指す。

<通学時の自転車事故 加害者(一当)割合ランキング>

(中学生)加害者(一当)割合ランキング

(高校生)加害者(一当)割合ランキング

(4)安全な自転車通学のためのポイント

●まず、通学用自転車自体の安全性を確認!

●自転車保険の加入やヘルメットの着用で、もしものときのリスク回避を

当委員会では、安全な自転車通学のためのポイントを、以下の3つに分けてお伝えしています。

◆まず、通学用自転車の安全性を確認!安全で快適に走行できる自転車を選ぶ

自転車事故を防ごうと考えるとルールやマナー順守の徹底が浮かびますが、それ以前にまず重要なのが自転車自体の安全性です。ある調査では、自転車通学をしている高校生の約半数は1年間で日本横断をするほどの距離を走っているという結果※ もあります。毎日乗るものだからこそ、しっかりとした耐久性があるものを選びましょう。また、通学距離が長い・急な坂道があるなどの場合は、疲れにくくふらつきも少ない電動アシスト自転車を用意してあげることも選択肢の一つです。

※株式会社ブリヂストンサイクル 2018年調査より

安価に購入できる自転車の中には、フレームが折れる・ブレーキが利かない、電動アシスト自転車では、基準以上に速度が出てしまうなどの不具合が出た例もあります。通学自転車を選ぶ際には、約90項目の検査に合格し国が認めた安全の証である「BAAマーク」がついた自転車を選ぶと安心でしょう。

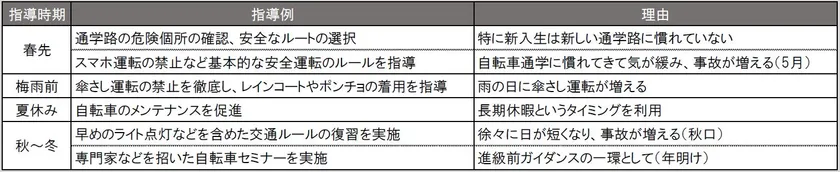

◆年間を通じた適切な自転車通学指導の実施

通学時の事故を減らすには、年間を通じて適切な自転車通学指導を実施すること、また事故実態に基づいた指導教育が重要です。これだけのことを学校で実施するのは大変と思われるかもしれませんが、各メーカーや団体から授業で利用できるツールなども配布されておりますので、うまく活用するとよいでしょう。

●時期に応じた指導教育例

時期に応じた指導教育例

●事故の実態やルールの必要性に基いた指導教育

事故実態の正確な情報※ とこれを踏まえた事故防止のためのルール(一時停止の励行、車道左側通行、歩道での徐行と車道寄りの通行など)のメリハリの利いた指導が必要。

※例:(1)交差点事故が2/3であり、特に裏道交差点での事故が多い (2)対クルマ事故が多く(自転車事故の82%)、中でも出会頭事故が多い(対クルマ事故のうち53%)、歩道でも沿道の駐車場などへの出入りのため対クルマ事故が多い(歩道での自転車事故のうち68%で、うち出会頭事故が60%)、車道での右側通行で沿道から出てくるクルマとの出会頭事故が多いこと等

◆自転車保険の加入やヘルメットの着用で、もしものときのリスク回避を

調査にもあったように、中高生の約2割で自転車の加害事故が起こっています。なかには多額の損害賠償請求を受けた事故事例もありますので、自転車保険には必ず加入するようにしましょう。自治体によっては自転車保険への加入が義務化されているところもあります。自転車保険は、他の損害保険とセットになっている場合もありますので、今一度加入有無を確認しましょう。また、ヘルメットの着用も事故発生時のリスク軽減には大変重要です。昨今では、自転車通学生に対してヘルメット着用義務化を推進する自治体も増えてきています。万が一のときに備え、しっかりと着用するようにしましょう。

【参考】国も認めた安全・安心な自転車の目印、『BAAマーク』とは?

BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車の『立てパイプ(サドル下のパイプ)』に貼られています。『BAAマーク』の自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などに合格する必要があります。

BAAマーク

BAAマーク貼付自転車(サドル部分)

【自転車の安全利用促進委員会】

自転車の安全利用促進委員会は、皆さまに安全安心な自転車生活を送って頂くため、正しい自転車利用の理解促進やBAAマークなどの安全マークの普及・情報発信に努めています。教員向けの自転車通学指導セミナー、学校での自転車安全教室開催も実施しています。セミナー実施の様子など、最新情報は下記HPをご覧ください。

自転車の安全利用促進委員会 HP: http://jitensha-anzen.com/

【参考:都道府県別の中高生1万人当たりの自転車事故件数ランキング(47都道府県)】

●中学生の1万人当たりの通学時事故件数(2019年)

●高校生の1万人当たりの通学時事故件数(2019年)