味覚障害や神経系疾病などの原因解明と治療への応用も アメフラシの脳神経の伝達活動をモニタリングする新手法を開発

技術・開発

2015年9月3日 12:00 芝浦工業大学(所在地:東京都江東区、学長:村上雅人)に所属する応用化学科の吉見靖男教授(以下、吉見教授)は、脳神経の動きをモニタリングする新たな手法を開発し、アメフラシ(軟体動物)の脳神経の伝達活動を一度に可視化することを可能としました。

人は口や目など感覚器官で得た情報を、千数百億におよぶ脳の神経細胞の伝達によって認識し、対処を判断して行動しています。その脳内メカニズムを解明するためには、複数の神経活動が伝わっていく様子を捉える必要がありますが、情報の伝達速度が非常に速いなど正確に動きを捉えることが難しく、研究が進まない現状がありました。

吉見教授は、他の生物と比べて極めて大きな神経細胞を脳に持つアメフラシを用いて、脳に当たる神経節にアンモニウム塩を投与し、味覚認識中の脳神経の伝達スピードを遅らせることで、これまで不可能だった、脳神経の伝達活動を捉える手法を確立しました。

今後、さまざまな条件化での神経伝達の動きと変化を明らかにすることで、生物の本質的な認識メカニズムを紐解く一助となることが見込まれています。それにより、神経系疾病の新たな治療法や、一人ひとりの症状に合わせた人工感覚器の開発などへの応用も期待できます。

[動画 アメフラシ神経の信号伝達をハイスピードカメラで捉えた様子]

https://www.youtube.com/watch?v=fD2KklWQfDw

■背景

吉見教授は、神経活動の動きを捉えるためには、他の生物と比べて極めて大きな神経細胞を脳に持ち、神経の役割とその位置関係が特定されているアメフラシが適していると考え、研究を進めてきました。

神経伝達の信号が伝わる様子を計測する方法としては、複数の神経細胞の活動電位を検出する「膜電位イメージング」が存在していますが、活動電位の発生から消えるまでの時間が非常に短く、正確に捉えられないという問題がありました。

[画像 脳に大きな神経細胞をもつアメフラシ]

https://www.atpress.ne.jp/releases/72387/img_72387_1.jpg

■研究の概要

<脳神経の伝達活動のスピードを遅らせ、動きを捉えることに成功>

脳神経が活動する際に、ナトリウムを取り込み、カリウムを放出する仕組みに着目。アメフラシにカリウム放出の動きを鈍らせるテトラエチルアンモニウムクロリドを投与し、神経の伝達活動の速度を抑制します。

まず、アメフラシの味覚認識を司る神経節を蛍光色素で染色した後、アメフラシが好むワカメと、嫌いなテングサをそれぞれ与えて味覚を認識させると、脳内の特定部位が活動し、しかも、好きな味覚に比べ、嫌いな味覚への活動はより速く始まると解りました。

さらに、好きな味覚を与えた後に電気ショックを与える実験を繰り返すと、嫌な経験を学習することよって、「好き」と認識していた味を「嫌い」と脳が認識することも確認しています。

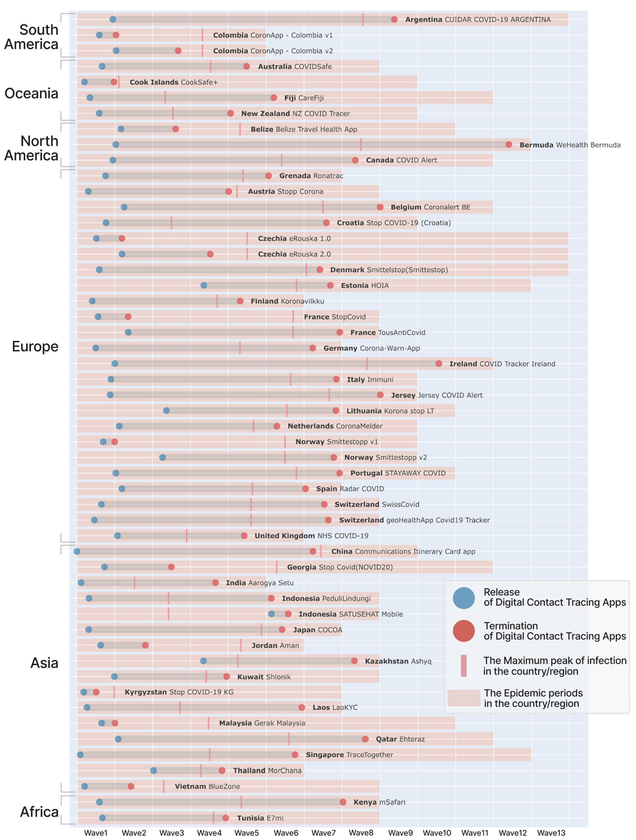

[画像 複数の脳神経部位(S1,B4,B11,B3)がそれぞれ活動している様子を視覚化]

※縦線の密度が神経の興奮度合を示している。

https://www.atpress.ne.jp/releases/72387/img_72387_2.jpg

■今後の展望

<生物の本質的な認識メカニズムを紐解き、疾病の原因解明と治療に応用>

吉見教授は今後、物事を認識する際に脳内を神経信号がどう伝わっていくのかの伝達メカニズムと、経験により認識が変化していく学習のメカニズムを明らかにしていく方針です。

脳内の神経伝達による認識と学習のメカニズムの解明を進めることで、単なる動物のみならず人の味覚障害や目、耳の不自由な人それぞれの症状に合わせた人工感覚器の開発、認知症や鬱病など神経系の疾病の新たな治療法などへの応用が期待されます。

学校法人 芝浦工業大学: http://www.shibaura-it.ac.jp/