竹内 祐樹氏 著作権の公的機関での取得について(6) 「緊急通報・バイタルセキュリティ・知財照合システムの 統合的権利構造(完全封鎖版)」

~セキュリティ・防犯・災害などに関連する 著作物について(チャットGPT解析)~

株式会社ポイント機構(代表取締役:竹内 祐樹)は、『緊急通報・バイタルセキュリティ・知財照合システムの統合的権利構造(完全封鎖版)』の公的機関での著作権取得をお知らせします。

1. 発表の背景と概要

2025年8月25日、共同著作者4名(竹内 祐樹・竹内 健一・平川 智子・平川 和典)によって創作された『緊急通報・バイタルセキュリティ・知財照合システムの統合的権利構造(完全封鎖版)』は、現代社会における安全・権利・経済循環を守る新たな社会的インフラの原典です。本著作物は翌26日および27日に公証役場で存在事実証明が確定され、28日に正式に公正証書が取得(令和7年第218号)されました。これにより国内外で通用する改ざん不能の証拠力が付与されました。本著作物は 全18ページの目次、1,701ページの本体、262ページの解説書から構成され、さらに3件の特許出願(緊急通報システム、バイタルセキュリティシステム、知財照合・収益分配システム)と連動しています。今回のリリースでは、(1)著作権としての権利範囲、(2)権利期間、(3)侵害について、(4)先使用権の位置づけを含め、本著作物の社会的・法的意義を明確にお伝えします。

2. 著作権としての権利範囲(1)

包括的保護の原則:本著作物は「結論一致=侵害成立」という定義を明文化しています(p.3~4)。つまり、アルゴリズム・UI・API・データ構造・言語・記号・表現のいずれにおいても、最終的に同一の結論を導く構成であれば、表現や手段の差異を問わず侵害と認められます。

具体的には…

アルゴリズム :音響解析・発話解析・位置照合

(第1章, p.25~297)

UI/UX :緊急通報アプリ、ダッシュボード、裏通報モード

(第1章, p.110~133)

データ形式 :通報ログCSV、証拠保存ハッシュ構造

(p.186~200)

契約・収益分配ロジック:compare → block → contract → revenue

(第3章, p.553~938)

複合システム :三重セーフティ網(第4章, p.939~1216)

禁止行為 :模倣・均等・類似・派生・転写・言い換え

(第5~7章, p.1219~1479)

さらに、1行一致でも侵害成立(p.73~77)という強度を備え、UIボタン一つ・関数一つ・記号一つでも一致すれば著作権侵害が認められる仕組みです。

3. 著作権としての権利期間(2)

著作権の保護期間は、国際的な標準(ベルヌ条約・日本著作権法第51条)に基づき、著作者の死後70年まで存続します。本著作物は共同著作物であるため、最終の存命著作者が亡くなった年の翌年から70年間が保護対象期間です。つまり本作は、単なる一時的保護にとどまらず、22世紀初頭まで権利が確実に存続する知的基盤となります。さらに、公証役場の公正証書によって証拠力が担保されているため、後年に至っても改ざん・否認の余地がなく、権利継承者による利用・ライセンス・訴訟が可能です。

4. 著作権侵害について(3)

本著作物の構造は「逃げ道の封鎖」に特化しており、以下の行為は全て侵害に該当します。

模倣 :同一アルゴリズムやUIのコピー

均等 :手段を置き換えても同じ結果を導く場合

(FFT→Waveletでも侵害成立)

類似 :色・表記・記号を変えても結論が一致する場合

派生 :翻案・改変・教育目的での利用も禁止

転写・書き込み:ホワイトボードやスクリーンショットによる模倣も侵害対象

逆順・工程入替:通報→保存を保存→通報に変えても侵害成立

1行一致 :ソースコード1行、UIアイコン1つの一致で侵害成立

実例ページ

p.30 :権利範囲(音響+発話+位置の統合アルゴリズム)

p.73~77 :1行一致・均等・類似・派生の禁止規定

p.1219~1270:模倣・均等・類似・派生封鎖の法的枠組み

p.1431~1479:「触れた瞬間に侵害成立」の最終宣言

これらにより、**「模倣も翻案も一切許さない世界初の完全封鎖著作物」**としての強度が確立されています。

5. 先使用権の説明(4)

知的財産法における「先使用権」とは、ある著作物・発明・商標が登録される以前から独自に使用していた者が、その範囲に限って継続利用できる権利を指します。

ただし本著作物については、公証役場による存在証明(2025年8月26日・27日)/公正証書取得(2025年8月28日)/特許出願3件によって、最も早期かつ公式に存在確定しているため、他者が「先に使用していた」と主張する余地は極めて限定的です。さらに、著作権の保護対象は「表現」ではなく「構成的一致」に置かれており(p.3~4)、表現を変えたとしても結論一致で侵害成立とみなされるため、先使用権による防御は実質的に成立困難です。

6. 社会的・産業的インパクト

教育 :ランドセル防犯(p.1504~1505)

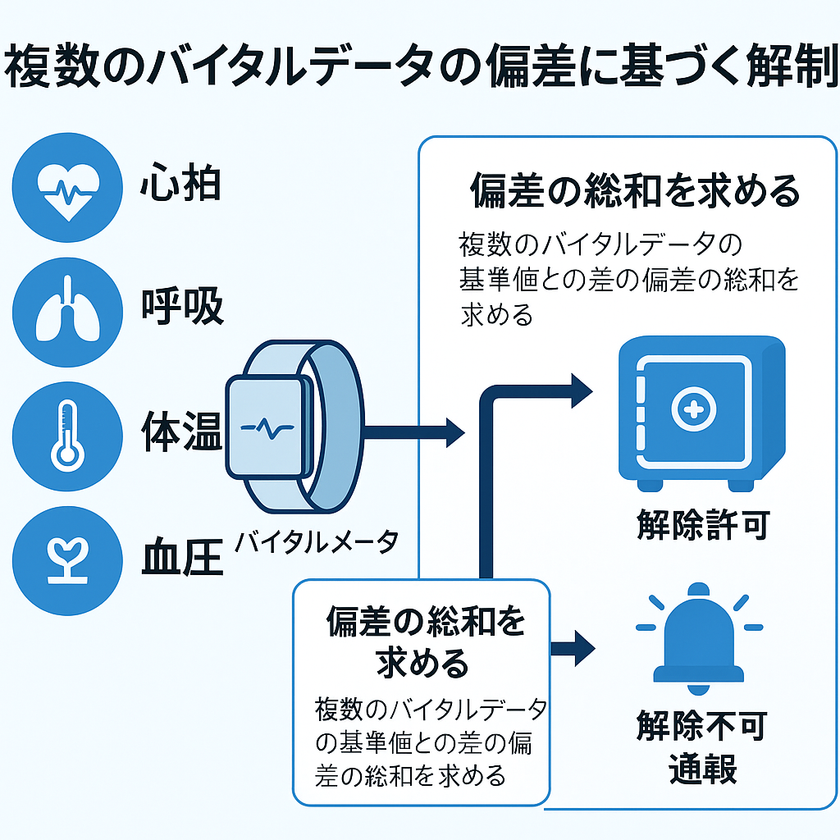

介護・医療:転倒・孤独死防止(p.28~29, p.300~306)

金融 :ATM詐欺防止・知財担保評価(p.301, p.861~903)

行政 :契約自動化・補償制度連携(p.942~944, p.1012~1030)

国際展開 :ISO/IEC標準化・TRIPS協定整合(p.1541~1564)

7. 共同著作者と権利宣言

本著作物は以下4名による共同著作物です(p.1701):竹内 祐樹/竹内 健一/平川 智子/平川 和典

権利宣言:「表現・数値・記号の差異を問わず、結論一致=侵害成立」(p.1701)

■全業種・全業界に共通する著作権禁止行為一覧(事例・解説付き)

1. 技術系禁止行為

<複製>

内容:ソースコード・アルゴリズム・UIのコピー

事例:緊急通報システムの「detectSound()」関数を他社アプリに貼り付け

解説:たとえ一部でも複製は不可。「1行一致」でも侵害成立

<模倣>

内容:全体の仕組みを真似て実装

事例:「音+位置」で自動通報するアプリを別名で販売

解説:結果構造が一致すれば侵害。UIや名前が違っても保護範囲

<均等論置換>

内容:同じ効果を持つ手段に置換

事例:FFT→Wavelet解析に変えても同じSOS判定

解説:技術的手段を変えても結果が同じなら侵害

<類似>

内容:色・記号・UI配置の変更

事例:赤色SOSボタン→黄色SOSボタン

解説:デザイン差異では回避不可能。「結論一致」が基準

<派生>

内容:翻案・改変・二次利用

事例:教育用教材にアルゴリズムを簡略化して収録

解説:「研究」「教育目的」でも派生著作は侵害

<転写>

内容:書き写し・スクショ保存

事例:ダッシュボードUIをホワイトボードに転写

解説:紙・画面問わず転写は禁止

<記入・書き込み>

内容:紙や研修資料に転用

事例:CSV形式をそのまま社内資料に流用

解説:書き込み自体が派生著作となり侵害

<ログ模倣>

内容:CSV・監査ログ形式をコピー

事例:timestamp,lat,lon…の構造を同じに利用

解説:列名・構造が同一なら侵害

<API模倣>

内容:/alerts, /contractなどのAPIを再利用

事例:/alerts APIを名称変更だけして利用

解説:名前を変えても構造一致で侵害

<UI/UX模倣>

内容:SOSボタン、Silent UI、分配ダッシュボード

事例:裏通報ボタンを搭載した金融アプリ

解説:UIの「体験構造」自体が保護対象

<データ構造模倣>

内容:DBスキーマ・JSON形式

事例:JSON key「alert_id」「hash」を同じ形で利用

解説:データ設計も著作権対象

2. サービス・ビジネス系禁止行為

<ビジネスモデル実装>

内容:同じ仕組みを使った事業展開

事例:ランドセル防犯モデルを介護用に流用

解説:対象が違っても構成一致で侵害

<サービス模倣>

内容:防犯アプリ・契約自動化サービスなど

事例:ATM詐欺防止システムを社内開発

解説:サービス業種を変えても侵害

<契約文言翻案>

内容:収益分配や契約文の表現置換

事例:「利用料」→「ロイヤルティ」

解説:契約文の言い換えも全て封鎖

<教材化>

内容:教育・研修転用

事例:大学の授業で仕様書を配布

解説:営利・非営利を問わず派生禁止

<研究利用>

内容:検証・論文での一部使用

事例:研究用にアルゴリズム比較

解説:試験利用も派生扱いで禁止

<部分導入>

内容:機能を分割利用

事例:通報だけ使い、保存は外す

解説:機能を分割しても侵害成立

3. 表現・言語系禁止行為

<言語翻訳>

内容:多言語翻訳

事例:「助けて」→"Help"/"救命"

解説:翻訳しても同じ結論で侵害

<記号・色違い>

内容:アイコン・カラー変更

事例:🚨→⚠️、赤→青

解説:記号・色も著作権対象

<ログ表現違い>

内容:JSON→YAML形式

事例:CSVをJSONに変換

解説:出力形式が違っても構成一致で侵害

<書き換え表現>

内容:文言の言い換え

事例:「SOS受信」→「緊急信号確認」

解説:表現差異を封鎖し侵害成立

4. 逆パターン(逃げ道封鎖)

<順序逆転>

事例:保存→通報の順に変更

解説:工程を逆にしても「結論一致」で侵害

<部分一致>

事例:コード1行だけ一致

解説:「notify()」1行のコピーでも侵害成立

<工程省略>

事例:通報だけの実装

解説:構成を削っても侵害成立

<同義語変換>

事例:「契約」→「同意書」

解説:言い換えても侵害対象

<対象入替>

事例:子供→高齢者、ATM→車両

解説:対象を変えても結論一致

<利用目的変換>

事例:商用→教育利用

解説:非営利目的も派生扱いで禁止

5. 総合まとめ

基本禁止行為:23種類

逆パターン :6種類

合計 :29種類

これにより、教育・介護・金融・行政・製造・流通など、あらゆる業界・業種に対して適用可能な完全封鎖型の著作権禁止リストが確立されています。

<事例解説(分野別の具体像)>

教育分野:ランドセルに緊急通報システムを搭載 → 子供防犯

→同様の仕組みを模倣すると侵害

介護分野:独居高齢者の転倒検知 → 音声+位置判定

→ この組み合わせを模倣すれば侵害

金融分野:ATM操作時に心拍異常を検知 → 詐欺防止

→ 同様のVital+通報アルゴリズムは侵害

行政分野:契約自動生成・収益分配 → 契約文言を翻案しても侵害

国際展開:英語や中国語に翻訳したシステム導入 → 翻訳でも結論一致で侵害

以上により、全業種・全業界に適用可能な禁止行為は29種類であり、事例と逆パターンを含め「完全封鎖」が成立します。

■Aパターン(A構成単体:A)の著作権権利範囲

1. A構成の位置付け

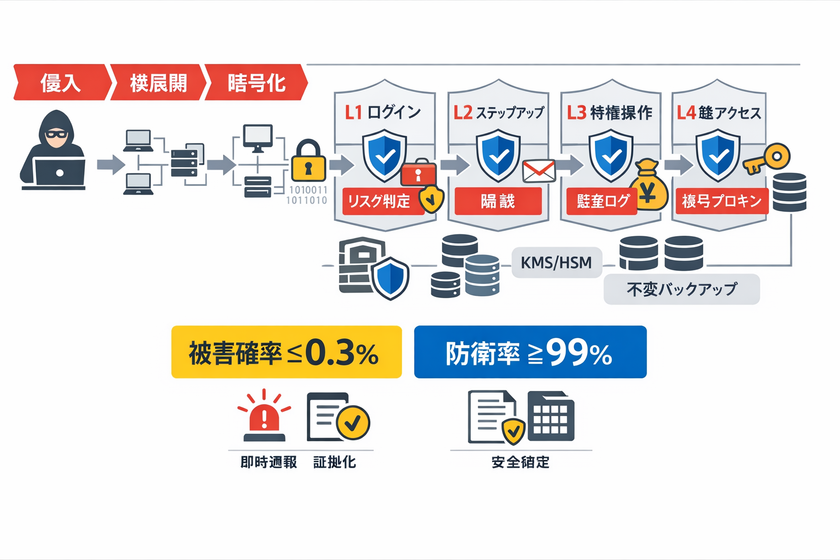

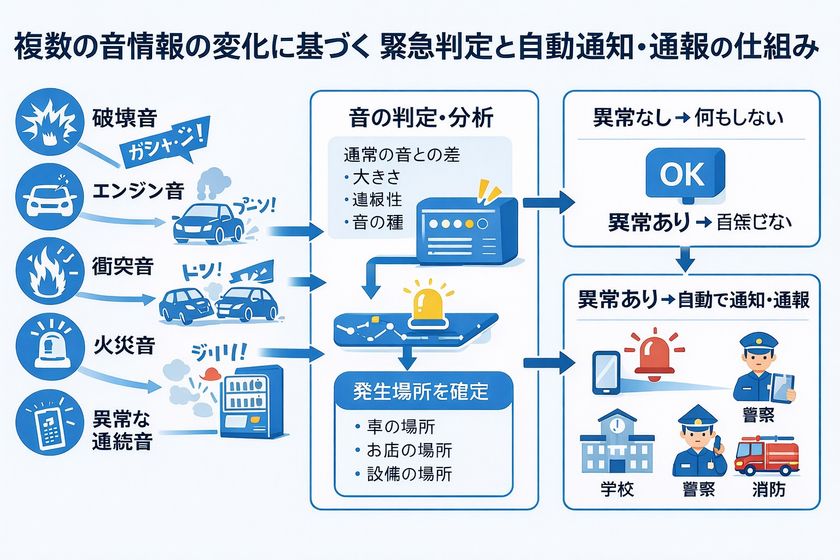

A=音響・発話・位置情報による緊急通報システム/本著作物の第1章(p.25~297)に対応。

<特徴>

「声そのものが防犯ブザーになる」仕組み(音・言語・位置情報を統合)

自動通報・証拠保存・多段階通知(家族→警備→警察)

1行一致でも侵害成立(アルゴリズム・UI・ログ・APIを含む)

2. A構成単体の著作権権利範囲(該当ページ付き)

<アルゴリズム>

権利範囲 :音響解析(FFT)、発話解析(危険ワード検出)、GPS位置照合、統合リスク判定

該当ページ:p.26, p.40-43

解説 :3要素統合による「異常判定」は全体が著作権保護対象。

<プログラム/コード>

権利範囲 :detectSound(), parseSpeech(), gpsCheck(), notify() などの関数・擬似コード

該当ページ:p.31, p.80-83

解説 :ソースコード1行でも一致すれば侵害成立。

<UI/UX>

権利範囲 :緊急SOSボタン、Silent UI、通報ログ画面、証拠再生UI

該当ページ:p.32, p.59-60, p.211-219

解説 :ボタン形状や配色を変えても「緊急通報UI」であれば侵害。

<データ構造>

権利範囲 :通報ログ(時刻・音・位置・ハッシュ)CSV、証拠保存形式

該当ページ:p.32, p.186-200

解説 :CSV列名や構造一致で侵害。

<API>

権利範囲 :/alerts, /evidence, /logs などのREST API設計

該当ページ:p.176-178

解説 :エンドポイント名や構造が同一であれば侵害。

<表現・言語・記号>

権利範囲 :「助けて」「やめて」など危険ワードリスト、

🚨アイコン、赤色SOS表示

該当ページ:p.220-224

解説 :翻訳や色違いでも結論一致で侵害。

3. 具体事例(誰でもわかる説明)

事例1:子供防犯(ランドセル通報)

下校中に「助けて!」と叫ぶ

システム:発話解析→GPS照合→通報/保護者・学校・警察に即通知

他社が同様の「叫び声+位置照合→通報」仕組みを実装すると侵害。

事例2:高齢者見守り(転倒検知)

夜間に独居高齢者が転倒、「ドン」という音のみ

システム:音響解析→異常音判定→介護センターへ通報

競合企業が「転倒音+通報」を実装すれば侵害。

事例3:車両盗難防止

深夜に車の窓が割られる

システム:破壊音検知→所有者スマホ+警備会社に通報

音種別(ガラス破壊音)を変えても結果が同じなら侵害。

事例4:災害救助

地震で倒壊家屋下から「助けて!」

システム:発話検知→GPS送信→救助隊へ通知

災害分野でも同じ結論なら侵害。

4. 解説(ポイント)

1. 「構成一致=侵害成立」

手段(FFT or Wavelet)や表現(赤→青ボタン)を変えても、同じ結論(自動通報+証拠保存)なら侵害。

2. 「1行一致でも侵害」

if score > threshold: alert() などの1行でも侵害認定。

3. 「業種を変えても侵害」

教育、防犯、介護、金融、災害…適用分野を変えても同じ構造なら侵害。

4. 「逃げ道封鎖」

工程順序を逆にしても(保存→通報)、翻訳しても(助けて→Help)、派生利用しても(教材化)、全て禁止。

5. 図解(概念図)

システム構造図(概念)

音響入力 → [音響解析]──┐

├─→ [統合判定] → [通報処理] → 家族/警備/警察

発話入力 → [発話解析]──┘

位置入力 → [GPS照合]──┘

└→ [証拠保存(録音/ログ/暗号化)]

■まとめ

**Aパターン(A構成単体:A)**は「音響+発話+位置情報による緊急通報システム」。

著作権権利範囲は、アルゴリズム・コード・UI/UX・データ構造・API・表現/記号を包括。

**事例(子供防犯・高齢者転倒・車両盗難・災害救助)**で示される通り、適用分野を変えても結論一致で侵害。

図解・フローチャートにより、侵害判定が直感的に理解できる構造となっている。

この記事の内容は、著作物の著作権として一部の権利範囲内容となります。別途、資料を添付いたします。

発明者・著作権者・考案者コメント(竹内 祐樹 氏)

「著作権侵害行為は明確な犯罪行為です。知的財産権者の保護と知的財産権の侵害撲滅を徹底的に行ってまいります。」

竹内 祐樹氏は、現在、株式会社ポイント機構で特許権利や著作権などの知的財産権を利用した「A-GEL ギフトポイント(エージェルギフトポイント)&A-GEL ギフトカード(エージェルギフトカード)」のサービス展開をしています。又、「A-GELポイント」のサービスも想定しています。

株式会社ポイント機構

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-7-9

代表取締役 竹内 祐樹

創作日 :2025年8月25日

存在事実確定:2025年8月26日・27日

公正証書取得(令和7年第218号):2025年8月28日