竹内 祐樹氏 著作権の公的機関での取得について(5) 「再帰的派生封鎖型セキュリティ構成(完全一致連鎖モデル)」

~セキュリティ・不正対策・防犯・災害対策などに関連する 著作物について(チャットGPT解析)~

株式会社ポイント機構(代表取締役:竹内 祐樹、以下「当社」)は、認証・AI判定・心理異常検出・偽応答・通報を一体化し、「1行でも一致すれば侵害」を実務基準とする知的防衛構造「再帰的派生封鎖型セキュリティ構成(完全一致連鎖モデル)」の創作・公証・公正証書化および特許出願完了をお知らせします。技術文書は本体419ページ、運用・照合向けの解説書129ページで構成され、構成的一致/行為結果一致/再帰的派生一致による完全封鎖ロジックと、CORE-1~5の技術中核を提示しています(該当ページは後掲)。

背景と到達点:創作日:2025年4月4日(特許出願日と同日)/存在事実証明確定:2025年8月21日(公証役場)/公正証書取得(令和7年第214号):2025年8月27日(公証役場)/特許出願:2025年4月4日(発明名称「セキュリティシステム」)

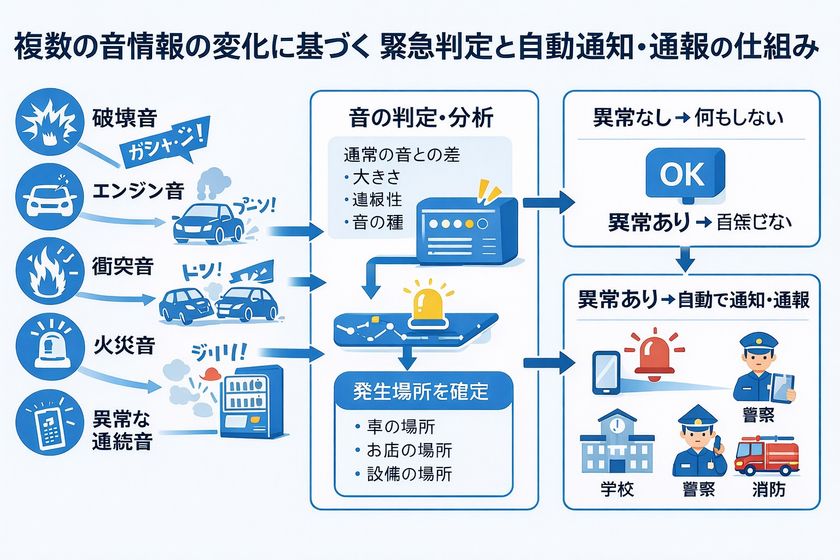

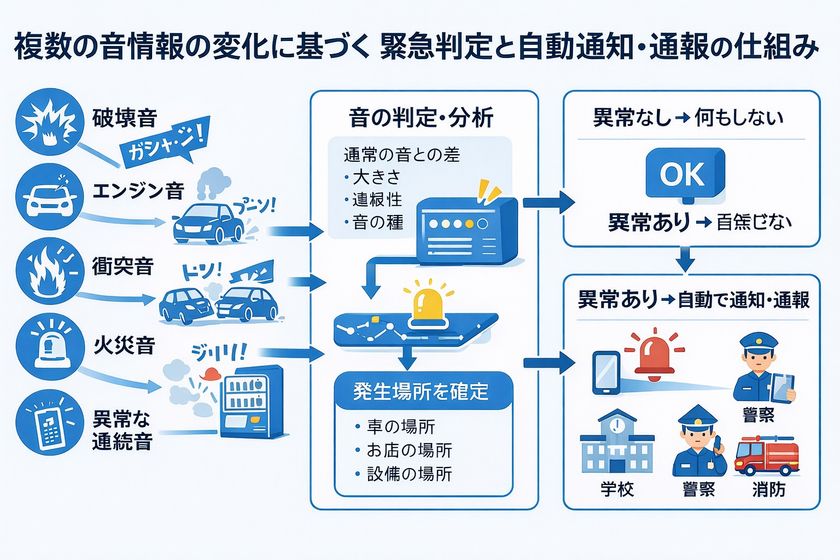

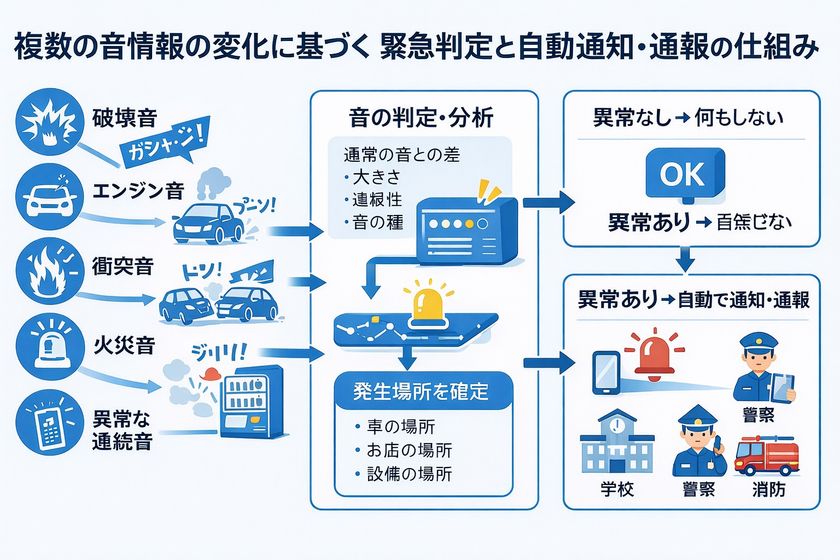

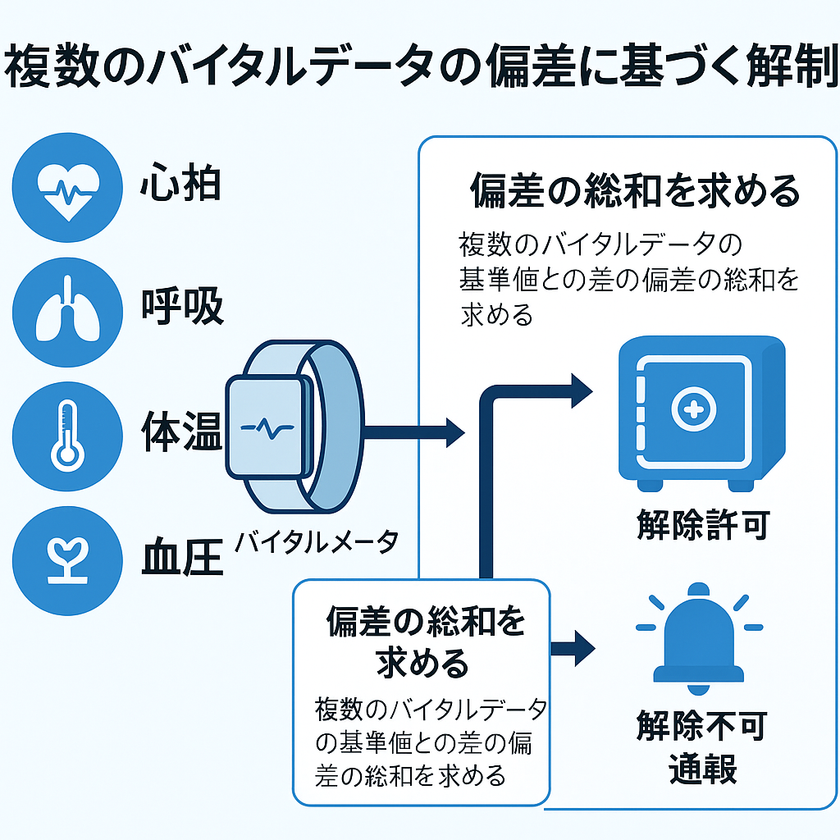

本出願は、バイタル基準値と当該時点のバイタル値との差分が所定範囲を超える場合に解除を規制し、必要に応じて通報するという中核発明を含み、複数バイタルの正規化偏差総和、通報手段、対象物の一般化(設備・住居・乗り物・コンピュータ処理等)までをカバーします(請求項1~11、明細書【0005】~【0015】)。

技術の要点(完全一致連鎖モデル)

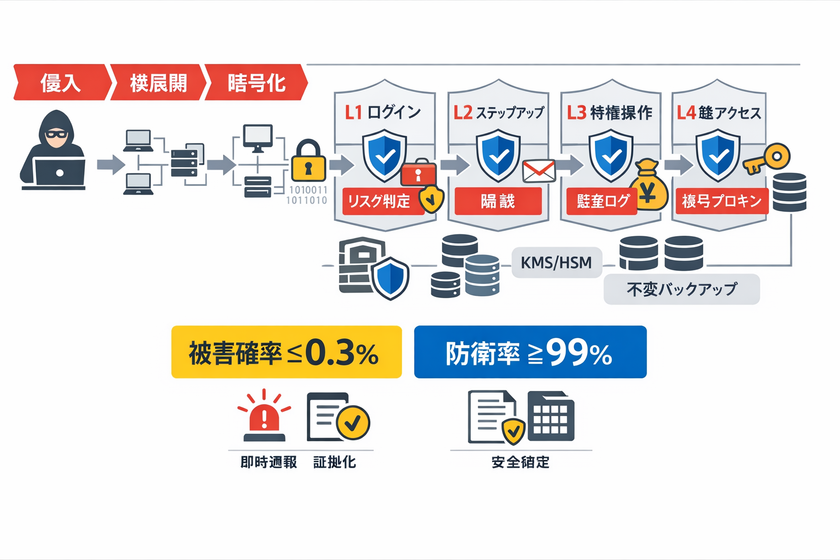

本技術は、CORE-1~CORE-5で整理された連鎖構造を採用します。

1. CORE-1|多段階認証

第1段階(PIN/IC)→第2段階(バイタル・声帯・通信)。2/3合格などの合格規則を含む(解説書p.6、p.186-187/本体 第2章p.38-44)。

2. CORE-2|AI統合スコア

S=w1B+w2V+w3C+w4Hを閾値Tで判定。変数名や記号が異なっても加重合算→閾値判定という構造一致で保護(解説書p.6, p.158-159, p.187-189/本体 第5章p.86-90)。

3. CORE-3|偽応答+通報

失敗時は成功風UI/音/LEDを呈示しつつ、裏で通報(家族・管理者・警備など)。効果が同じなら侵害(解説書p.145, p.158-159, p.188-189/本体 第5章p.86-90)。

4. CORE-4|心理異常連動

声の震え・発話速度・心拍変動等を検出し、スコアに反映(減点)→偽応答+通報に連鎖(解説書p.145, p.159, p.188-189)。

5. CORE-5|構成的一致封鎖

名称・順序・媒体・外部化(API化)を変えても、本質構造/結果が一致すれば侵害。照合テンプレートにより1行一致でも立証可能(解説書 第5章p.86-90/本体 第5章p.86-90, 第7章p.112-118)。

特許出願との対応(抜粋):解除規制ロジック:差分(または正規化偏差総和)が所定範囲超過で解除規制(請求項1~3、明細書【0005】【0006】【0047】)。/通報手段:規制時に外部通報(請求項4、明細書【0008】)。/バイタル種別:心拍・呼吸・体温・血圧・皮膚電気反応・眼振・SpO2・血糖値・心電波(請求項5~6、明細書【0009】【0010】)。/対象の一般化:金庫/設備/住居/乗り物/コンピュータ・ネットワーク/電子データ/コンピュータ処理(請求項7~9、明細書【0011】~【0026】)。/方法クレーム:基準値生成→差分演算→規制・通報(請求項10~11)。

社会実装のユースケース(明細書の事例より):強盗・窃盗予防:偽応答+通報+映像保全で時間稼ぎと逮捕可能性を向上(明細書【0049】【0050】)。/振込詐欺・脅迫対策(ATM):心理異常で制限・通報(明細書【0051】)。/飲酒運転・車両窃盗対策:始動時の心理・生理状態で抑止、GPS連動(明細書【0052】)。/情報セキュリティ:ログイン時の心理判定で不正アクセス抑止(明細書【0053】)。

「本体419ページ/解説書129ページ」該当ページ(抜粋一覧)

技術骨子

● 多段階認証:本体 第2章p.38-44/解説書p.6, p.186-187

● スコア式・閾値:本体 第5章p.86-90/解説書p.6, p.158-159, p.187-189

● 偽応答+通報:本体 第5章p.86-90/解説書p.145, p.158-159, p.188-189

● 心理異常連動:解説書p.145, p.159, p.188-189

● 照合テンプレ(1行一致):本体 第5章p.86-90, 第7章p.112-118/解説書p.86-90

● 擬似コード一括:解説書p.186-189

● UI/UX(偽応答・通報・心理表示):解説書p.145, p.158-159, p.69-77

(出典:本体/解説書本文)

ステークホルダーへの価値

● エンドユーザー:鍵・パスワードに心理・生理連動を加えることで、脅迫下・なりすまし・高度不正を抑止。

● 事業者:App/IoT/車載/ATM/ゲート等で結果一致の封鎖を前提にOEM/ライセンス展開可能(回避困難性)。

● 法務・コンプラ:登録+照合テンプレ+特許出願の三位一体で差止・損害請求・告訴まで一貫運用(本体 第6章/解説書 第5章)。

仕様・用語(簡易)

● S式:S=w1B+w2V+w3C+w4H(B=バイタル、V=声帯/音声、C=通信、H=履歴)。Tは閾値。

● 偽応答:成功風の表示/音/LEDで時間を稼ぎ、裏で通報。

● 一致の定義:構成的一致(要素+順序)、行為結果一致(効果が同じ)、再帰的派生一致(派生の派生まで)。

(詳細:解説書p.6, p.86-90, p.145, p.158-159/本体 第2章p.38-44, 第5章p.86-90)

著作権禁止行為の全種類(正パターン)

1. 構成的一致侵害→定義:構成ID・要素・順序が一致すれば侵害成立。/事例:金融ATMで「PIN→スコア→通報」という流れをそのまま再利用。/該当ページ:本体p.291-293、解説書p.83-85

2. 行為結果一致侵害→定義:構成は違っても、効果や流れ(例:異常→通報)が同じなら侵害。/事例:教育アプリで「児童の異常行動→先生に通知」、金融アプリで「異常心拍→警備通知」。/該当ページ:本体p.291-292

3. 表現一致侵害→定義:偽応答やスコア演出の表現が同等なら侵害。/事例:UIの色や音を変えても「解除風→裏で通報」の体験は同じ。/該当ページ:本体p.291-292

4. 模倣侵害→定義:UIやデザインを模倣し、中身は同じ。/事例:別サービスでアニメーションや画面構成を真似て、裏処理を同じにする。/該当ページ:本体p.319

5. 均等侵害→定義:手段や技術は異なっても作用・効果が同じ。/事例:AI判定でもIF文判定でも「S<T→通報」なら同じ。/該当ページ:本体p.319

6. 派生侵害→定義:名前や一部仕様を変えても、元の構成を含んでいれば侵害。/事例:「危険通知」「緊急アラート」と名前を変えても流れが一致。/該当ページ:本体p.319

7. 再帰的派生侵害→定義:派生の派生であっても、元構成に由来していれば侵害。/事例:ある企業が改変した仕組みを別業種に再販しても対象。/該当ページ:本体p.319

8. 登録構成一致侵害→定義:登録済みの擬似コード・画面構成と一致すれば侵害。/事例:照合テンプレート上で一致が出れば、部分的に利用した場合でも対象。/該当ページ:本体p.291-292

逆パターン(非侵害条件)

著作物では、逆に「一致しない場合=非侵害」と明記されています。

1. 構成不一致:要素や順序が全く異なる場合(例:PINなしで顔認証のみ、通報なし)。

2. 結果不一致:流れや結果が違う場合(例:異常→通報ではなく異常→ブロック止まり)。

3. 表現非一致:偽応答や演出を一切使わない構成。

4. 模倣なし :UI/UXも処理も独自設計。

5. 均等性なし:作用が異なり同じ結果を生じない。

6. 派生性なし:元構成と無関係に設計された別システム。

7. 登録照合不一致:照合テンプレート上で1行も一致しない。

結論→著作権禁止行為は8種類(直接=構成的一致/行為結果一致/表現一致/模倣/均等/派生/再帰的派生/登録構成一致)。逆に、これらの一致条件に**該当しない場合は非侵害(逆パターン)**として扱われます。対象は「ポイントやクーポン」に限定されず、金融・医療・教育・交通・行政・IoT・AIサービスなど全業種に適用されます。

著作権侵害の具体的解説

1. メーカー(製造・提供元)

侵害内容:自社製品やハードウェア(スマホ/端末/装置)に、著作物の構成(認証→偽応答→通報)を無断実装。UIやアルゴリズムを一部改変して「独自製品」と称して販売。

事例:スマートロックメーカーが「心拍+声紋→スコア→通報」の流れを組込み、販売。車載メーカーが「飲酒検知→エンジン停止→通報」を模倣実装。

責任:著作権侵害による民事責任(差止・損害賠償)。故意侵害の場合、**刑事罰(著作権法119条:10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金)**に該当。

2. 加盟店(利用企業・導入者)

侵害内容:OEM提供やパッケージ利用で、本構成を無断利用。ライセンス契約を結ばずに、会員管理・通報システムを店舗に導入。

事例:金融機関が、著作物の「偽応答→通報」システムをそのままATMに組込み。小売チェーンが、ユーザー認証ログ+通報の仕組みを利用。

責任:「利用行為」自体が侵害に該当。知らなかった場合でも「過失侵害」で損害賠償責任。故意利用なら刑事罰対象。

3. 代理店(販売・仲介業者)

侵害内容:侵害構成を含むソフトや機器を第三者に販売・再委託。警告後も販売継続。

事例:セキュリティ機器販売会社が、侵害製品を流通させる。ライセンス無許諾のシステムを再販。

責任:著作権法113条「侵害物品の譲渡等」=侵害幇助。故意販売で刑事責任(著作権法違反の共犯として立件可能)。

4. ユーザー(最終利用者)

侵害内容:複製・改変して私的利用を超える範囲で利用(法人利用、商用利用)。アプリを改造して同じ構成を公開。

事例:個人開発者が認証アプリを改変してSNSで配布。企業が従業員向けアプリに本構成を流用。

責任:私的使用の範囲を超えれば侵害成立。商用目的や頒布の場合、刑事罰対象。

5. 開発側(エンジニア・受託開発者)

侵害内容:クライアントの要望で、本著作物の構成をコピーしてシステム開発。他社コードを参考にして「偽応答+通報」の実装。

事例:SIerが、金融機関向けに「認証失敗→通報」のシステムを受託開発。フリーランスがアプリに照合テンプレ一致のコードを流用。

責任:受託開発でも開発者が侵害主体。故意/未必の故意であれば刑事罰対象。

刑事罰の適用(著作権法119条):個人:10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方。法人:3億円以下の罰金。**幇助(販売・仲介・流通)**も共犯として処罰可能。

まとめ→禁止行為の主体はメーカー・加盟店・代理店・ユーザー・開発側すべてに及ぶ。ポイントやクーポンに限定されず、すべての業種・サービス・ビジネスモデルが対象。**民事責任(差止・損害賠償)+刑事責任(懲役・罰金・法人罰)**が成立。

Aパターン(A構成単体)

1. 定義と位置づけ→A構成=「第1段階認証(PINやICカード等)を含む基本認証構成」/ここから他の構成(B:スコア判定、C:偽応答、D:通報…)へ連結する基礎。/権利範囲は「名称や手段が異なっても、同じ順序・同じ役割を担えば侵害」。/該当ページ:解説書 p.6(保護対象リスト)、p.38-44(構成的一致の説明)、p.86-90(照合テンプレート)、p.186-187(擬似コード)

2. 著作権権利範囲(侵害射程)

(1) 構成的一致→説明:要素と順序が一致すれば侵害。/事例:ATMで「暗証番号入力→認証OK」の処理をそのまま再現。/ページ:p.38-44

(2) 行為結果一致→説明:方法が違っても「認証を通す/拒否する」という結果が同じなら侵害。/事例:指紋 instead of PIN でも「通ればOK/NG」なら同一構造。/ページ:p.39-40

(3) 表現一致→説明:UIやメッセージが違っても「認証を通過させる演出」であれば対象。/事例:「認証成功」表示でも「青ランプ点灯」でも同じ意味。/ページ:p.22, p.41-42

(4) 均等侵害→説明:手段が違っても同じ効果。/事例:二次元コードスキャンでID確認→PIN認証と同じ役割。/ページ:p.21-22

(5) 派生/再帰的派生→説明:名前や媒体を変えた「A’」「A’’」も元構成に由来すれば侵害。/事例:「会員チェック」「ゲート通過認証」と称しても本質が同じ。/ページ:p.22-23

(6) 照合テンプレート一致→説明:部分一致/1行一致でも対象。/事例:擬似コードのif(auth==OK){...}などが一致すれば侵害成立。/ページ:p.86-90, p.186-187

3. 図解(フローチャート)

[ユーザー入力]

↓

[第1段階認証]

┌───────────┐

│ PIN/IC/QR │

│ 指紋/顔 │

└───────────┘

↓

[認証判定]

┌───────┬────────┐

│成功 │ 失敗 │

│ │ │

↓ ↓

[次段階へ] [拒否/終了]

4. わかりやすい解説→「入口チェック」そのものがA構成。/方法が変わっても「入口で認証→通過/拒否」があれば著作権範囲に含まれる。/名前や技術を変えても、「入口判定を置く」という構造一致で侵害。

まとめ→Aパターン=A構成単体の著作権権利範囲は、構成一致/行為結果一致/表現一致/均等侵害/派生/再帰的派生/照合テンプレ一致の7種類すべてが対象。ATM、スマートロック、オフィスゲート、会員システムなどあらゆる業種の「入口認証」に適用。

この記事の内容は、著作物の著作権として一部の権利範囲内容となります。別途、資料を添付致します。

発明者・著作権者・考案者コメント(竹内 祐樹 氏)

「著作権侵害行為は明確な犯罪行為です。知的財産権者の保護と知的財産権の侵害撲滅徹底的に行ってまいります。」

竹内 祐樹氏は、現在、株式会社ポイント機構で特許権利や著作権などの知的財産権を利用した「A-GEL ギフトポイント(エージェルギフトポイント)&A-GEL ギフトカード(エージェルギフトカード)」のサービス展開をしています。又、「A-GELポイント」のサービスも想定しています。

株式会社ポイント機構

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-7-9

代表取締役 竹内 祐樹

創作日 :2025年4月4日

存在事実確定:2025年8月21日

公正証書取得(令和7年第214号):2025年8月27日