おうちでできるスマホ動画の作り方。 「今、見せたいものを、すぐ動画にして発信するテクニック!」(前)

今こそ、動画をミカタに。できることからトライ!5つのアドバイス

ゴールデンウイークを迎えましたが、今年は特別。依然、厳しい社会情勢が続いています。4都府県には緊急事態宣言が発出されました。とはいえ、ビジネスや学校生活を止めるわけにはいきませんね。

おうち時間を利用して、GWに動画作り。今、できることからトライしてみませんか。

オンライン化やリモートワークが進むなか、サービスや製品・商品などの動画での発信に関心が集まっています。一方で、スマホや無料アプリなど、手軽に動画を作成できる環境が整っているものの自ら制作して発信するというところまでは、まだまだ手が回らないという人も多いようです。

そんななか、iPhone片手に、0円アプリと100均の機材で、簡単にPR動画を作ってSNSに公開し、行政情報や授業のようす、お店や自社製品を動画で発信できる本として、『iPhoneで作ろう ビジネス動画の教科書』がマスコミなどで多く取り上げられています。

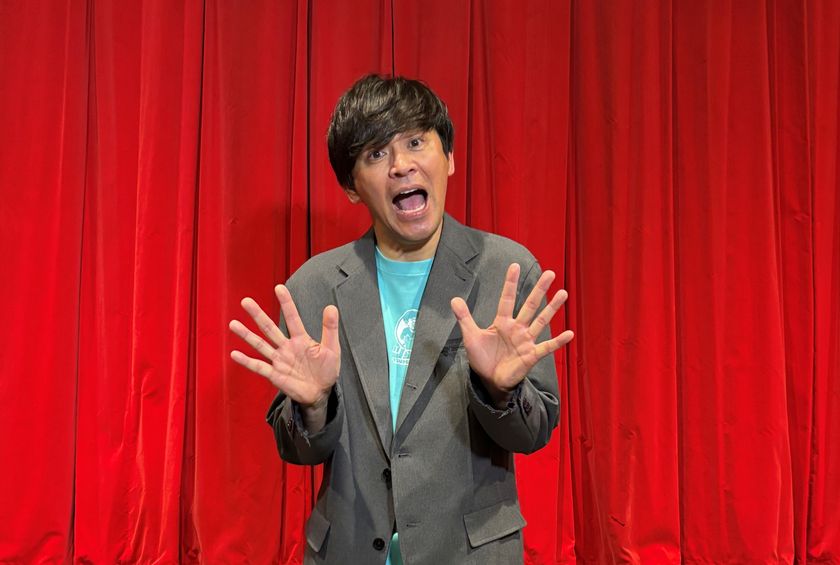

そこで著者のオリカワシュウイチさんに、「今、見せたいものを、すぐ動画にして発信する方法」について聞きました。

前半は、「できることからトライ!5つのアドバイス」です。

(聞き手 ペンコム 増田ゆきみ)

1.他の動画との比較をやめれば、動画がスイスイ作れるようになります

─ 動画への関心が高まっているのですが、実際に動画を作ってみた、活用しているという人はまだまだ少ないように思います。それはなぜなんでしょう。

[オリカワ]

撮影機材や編集アプリなど、高性能かつ安価になり、誰でも手軽に動画が作れるようになりましたね。でも、それはまだここ数年のことです。

一方で、世の中には映画・テレビ・ネット動画と、映像があふれかえっているので、視聴者の目は大変肥えています。ですから、「動画はこうじゃなきゃいけない」と理想が高いんですね。結果として、自分たちでは1本目の動画がなかなか作れない。そんな人が多いと感じています。

でも、作らなければ何も始まらないわけですから、動画を作りたいけれど何かこだわりがあって1歩を踏み出せない人に私は、「他の動画と比較することをやめましょう」とお話ししています。

では、どこで勝負をするかというと、

・自社の製品について詳しい

・自分のお店については誰よりも愛着を持っている

ここなんです。

だってそうですよね、製品情報やサービス内容、ペット動画など、みなさんが作る動画を見る人は、テレビや映画並みのクオリティーではなく、この点に期待しているわけですから。

2.「まず勉強」よりも、ゴールを決めて録画ボタンを押すことから!

─「どう撮ったらいいんだろう」と迷うことはありますよね。「さぁ、作りましょう」と言われても、どこから手をつけたらいいのか分かりません。

[オリカワ]

「動画を作る前にまず勉強しなきゃいけない」という声をよく聞きます。

動画関連の本もたくさん出ていますし、ネット上にも情報がたくさん見つかります。

しかし、情報があふれすぎている上に、初心者向けからプロ向けまでレベルも対象もバラバラなので、情報を見る側は迷ってしまう。「この情報は参考にしよう、この情報は自分には合わないので無視しよう」といったことを自分で判断していかないといけない。これって、ホント難しい。だから多くの人は、ここで挫折してしまうんです。

例えば、サラダにドレッシングをかけて食べるとき、分量やかけ方を勉強したりしませんよね。少しかけて食べてみて、味が薄いと感じたらもう少しかけてみる。ほかの味がいいと思ったら別のドレッシングをかけてみる。こうやって自分の好みの分量や味が分かっていきます。

動画も同じなんです。

まずは、ゴールを決めます。はじめは簡単なゴールから。例えば、「きれいな並縫いのコツ」などです。急きょ、小学生向けのオンライン教材を作ることになった先生も多いと聞いています。

そして、スマホなど身の回りにある撮影機器で撮ってみるんですね。まずは自分たちが良いなと思う方法で。次に撮ったものをみんなで見て、感じたことの意見を出し合う。そして、出た意見をもとに改善策を話し合う。もちろん、1人でもできます。

例えば、「何をやっているのか分かりにくい」という意見が出れば、「じゃあ、もっと近くで撮影しよう」という改善策が出ますし、「暗くて手元がよく見えない」という意見が出れば、「もっと明るい場所で撮影しよう」となるわけです。そうやって、まずは撮って作ってみましょう。

今や、録画ボタンを押せば高画質の動画が撮れる時代です。「知識がないから作れない」のではなく、実は録画ボタンを押さないだけなんですね。なぜ押せないのかと考えると、それは「自分(たち)が作ろうとしている動画のゴールが見えてないから、どうしていいか分からない」のです。

だから「まずは勉強しよう」ではなく、

・ゴールに向けて、まず撮って見る

・撮った映像を見て、意見を出し合い、改善策を考える

・再度、撮り直してみる

という方法が効率的なのです。

この時点で、明るく撮る方法か?縫い目をアップにする撮り方は?等の具体的な疑問が出てくると思います。そうしたら、疑問の答えをネットや本で探せばいいと思います。

3.動画作りは「引き算」で。「これは無くても伝わるか?」を意識しよう

─ 撮り始めたとして、注意点はありますか?

[オリカワ]

初めのうちは、どうしても盛りだくさんな動画になりがちです。

どうしても、「あれも伝えたい、これも見せたい」となりますから。

そのように、「足し算」で動画を作っていき、1つの動画の中にいろいろな要素を数多く盛り込んでしまうと、逆に情報が散漫になり、見た人の記憶に残りにくくなってしまいます。

動画を作るときは、「足し算」ではなく、逆に、「引き算」を意識してみてください。

つまり、「これは無くても伝わるか?」を考えてみるんです。

「情報」を伝える動画というのは、すっきりシンプルな方が好まれます。

4.プロに頼むのなら、丸投げではなく一緒に作るというスタンスで

ー 動画制作はプロに頼んだ方がいいんでしょうか。

[オリカワ]

「動画が素人くさいと印象が悪くなる」

だからプロに頼まないといけないんじゃないか、と。

これはよく聞く意見です。

しかしいざプロに頼むとなると、当然のことですが、費用が発生します。なので、そこで話がストップしたままということも多い気がしますね。これではいつまでたっても動画を作ることができません。

逆に、お金を払って丸投げすれば、良い動画が出来上がるというものでもありません。

プロというのは動画制作を依頼されたとき、「あとはすべて我々にお任せください!」となるわけではなく、「一緒にいいものを作りましょう」と考えるんです。

プロは撮影や編集作業の専門家ではありますが、みなさんの製品やお店に詳しいわけではありません。

逆に、みなさんは自社の製品、サービス、お店についての専門家です。みなさんだから知っていること、みなさんしか撮れないことがあるのです。

5.内部制作からプロへの依頼、3つのステップ

─ プロに頼むか、自分で撮るかはどのような考え方で決めたらいいのでしょう?

[オリカワ]

「感動してホロリとする」「思わず微笑んでしまう」「ものすごく前向きな気持ちになる」「美しさに息をのむ」…こういった「感情をゆさぶるような動画」「内面を描く動画」は、描き方が難しいのでプロに依頼した方がいいといえます。

一方で、「製品の組み立て方」「修理の仕方」「店内を清掃しているようす」「工場内の普段のようす」といった、「情報を伝える・記録する動画」は、初心者でも作りやすいといえます。

以前、あるセミナー講師が1つの動画をアップしていました。

タイトルは「セミナー準備中」。

その動画には、その講師が、参加者の机を1つ1つ拭いていく姿、配布資料を丁寧に置いていくようすがずっと映っていました(少し早送りで編集してありました)。

私は「いい動画だなあ」と思いました。

スマホを置きっぱなしにして撮った動画ですが、その講師のセミナーへの思い、受講者へのおもてなしの心が伝わってきたんです。

こういう撮り方の発想は、本人だからこそ出てくるものなんですね。

プロに依頼するかどうかを費用面で判断して、動画作りが止まってしまうというのはもったいないので、次のようなステップで考えたらどうでしょうか。予算を考慮しながら、1.2.3を組み合わせながら、戦略的に制作していくケースも多くとられています。

1.まずは自分たちで作ってみる(動画作りの全体像を把握できる)

2.プロのアドバイスを受けながら、自分たちで作ってみる(費用を押さえる方法を相談してみる、アドバイスを受けて内部にノウハウを蓄積していく)

3.プロに依頼して制作してもらう(費用をかけて高いクオリティの動画を丸投げでなく、一緒に作る)

ーなるほど、なんとなくやれそうな気がしてきました。

[オリカワ]

では、後半では、今すぐ動画を作るための5つのステップをご紹介していきますね。

(後半へ続く)

詳しくは、オリカワシュウイチさんの著書「iPhoneで作ろうビジネス動画の教科書」もあわせてお読み下さい。

iPhoneで作ろう ビジネス動画の教科書

・著者:オリカワ シュウイチ

・定価:本体2,200円(税別)

・判型:A5判(横148mm×縦210mm×幅16mm)

・ページ数:296ページ

・ISBN:978-4-295-40433-0

・発行:株式会社ペンコム

・発売:株式会社インプレス

オリカワシュウイチ

映画制作体験プロデューサー

1994年にビデオカメラ1台で映画制作を開始。数々の失敗を繰り返しながら22作品を監督、様々な映画祭で上映される。第1回JASRAC音楽文化賞受賞(映画アオギリにたくして制作委員会)。

2003年より初心者向け映画ワークショップを全国で開始、1000人以上にアドバイス。作った教材は高校や大学の蔵書となり、在京テレビ局スタッフ向けの講義や企業向けワークショップ・研修も開催。インタビューや企業紹介動画も数多く制作する。

専門用語を一切使わない、映像作りに初めて触れる人にも分かりやすい教え方に定評がある。

2008年から配信の映像作りのノウハウや楽しさを伝えるメルマガ「映画が作れるようになるメールマガジン」の登録者数は1700人に上る。

1975年広島県生まれ。電気通信大学卒。。

映画工房カルフのように https://karufu.net/

出版社ペンコム

兵庫県明石市の出版社ペンコムは、インプレスのパートナー出版社。本や広報紙、ウェブなど「ペン」をツールに、まちやひとを応援する会社です。 著者さんと共に、一人でも多くの人に「ああ、この本に出会えて良かった」と感じてもらえるような1冊を送り出していきたいと考えています。

〒673-0877

兵庫県明石市人丸町2−20

TEL : 078-914-0391

Fax : 078-959-8033

E-Mail : office@pencom.co.jp