介護士と保育士のためのコミュニケーションサイト誕生

サービス

2006年5月9日 09:30報道関係者各位

プレスリリース

2006年5月9日

┏━┳━┳━┳━┳━┓

┃介┃護┃カ┃フ┃ェ┃

┗━┻━┻━┻━┻━┛

┏━┳━┳━┳━┳━┓

┃保┃育┃カ┃フ┃ェ┃ 株式会社フィードバック・ジャパン

┗━┻━┻━┻━┻━┛

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

介護士と保育士のためのコミュニケーションサイト

『介護CAFE(カイゴカフェ)』&『保育CAFE(ホイクカフェ)』誕生

URL: http://www.kaigocafe.jp/

http://www.hoikucafe.jp/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

看護師に参加資格を限定したソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下SNS)

『 NURSE CAFE (ナースカフェ) 』を運営する株会社フィードバック・ジャパン

(東京渋谷区、代表取締役:蔵敷健治、以下フィードバック・ジャパン)は、介護

専門家を対象とする『介護CAFE(カイゴカフェ)』と保育専門家を対象とする

『保育CAFE(ホイクカフェ)』の2サイトを新たに立ち上げ、5月7日よりサービス

を開始いたしました。

『介護カフェ』は、ケアマネージャー、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福

祉士、ホームヘルパーなどの介護・福祉関連の資格取得者と福祉系大学・専門

学校生、『保育カフェ』は、幼稚園教諭、保育士、ベビーシッターなどの保育

関連資格取得者と保育系大学・専門学校生に参加資格を限定したSNSです。

介護や保育の専門家は、日々の専門業務の中でさまざまな問題や不安に直面

しています。

もともと不安や不満を表に出すことが難しい仕事柄、ストレスを抱え込み

やすい職業ですが、職場内の同僚や先輩などの限られた狭い世界の中だけでは

解決できない問題もあり、限られた人間関係の中では息抜きも容易では

ありません。

『介護カフェ』と『保育カフェ』は、同じ悩みや不安、不満、やりがいを

感じている同業の専門家に参加を限定することで、職場を越えて同じ専門性を

有する全国の仲間に相談したり情報交換できる、新しいコミュニケーションの

場を提供します。

コンテンツには、ブログ機能やコミュニティ機能の他、専門家同士で役に立つ

書籍を紹介しあう推薦図書機能、株式会社オウケイウェイヴの協力により提供

されるQ&Aコミュニケーション機能など、介護関係者や保育関係者の仕事を

バックアップする各種サービスを用意しました。

先輩サイトの『ナースカフェ』は、昨年11月7日のサービス開始以来、看護師

に限定したコミュニケーションの場という特性が評価され、看護師の登録人数

は1,000人を超えて順調に成長を続けています。

フィードバック・ジャパンは、病院検索サイト『病院の通信簿』の運営を

通じて日本の医療環境の向上に取り組んでいますが、『ナースカフェ』

『介護カフェ』『保育カフェ』の運営により、さまざまな現場で専門性を

活かして頑張っている専門家の方々を応援することを通じて、日本の医療・

福祉環境の改善・向上に貢献していきたいと考えています。

■『介護CAFE/保育CAFE』のサービス内容について

□コンセプト

現場の「元気」をサポートする専門家のためのコミュニケーションサイト

□サービス開始

サービス開始 2006年5月7日

□アクセス方法

PCから http://www.kaigocafe.jp または http://www.hoikucafe.jp へアクセス

□サービス内容

・マイ日誌 (ブログを使った日誌機能)

・マイフレンド (友達紹介及び情報共有機能)

・おしゃべりラウンジ(コミュニケーション機能)

・みんなの図書館 (推薦図書を共有する機能)

・教えて!カフェ (Q&A機能 提供:OKWave)

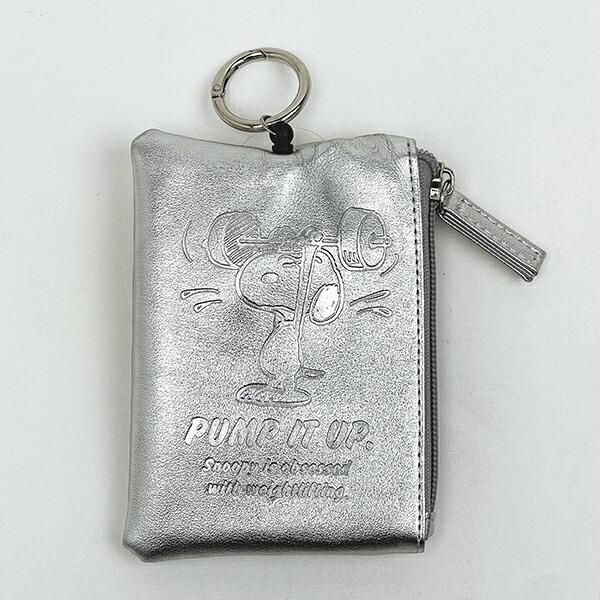

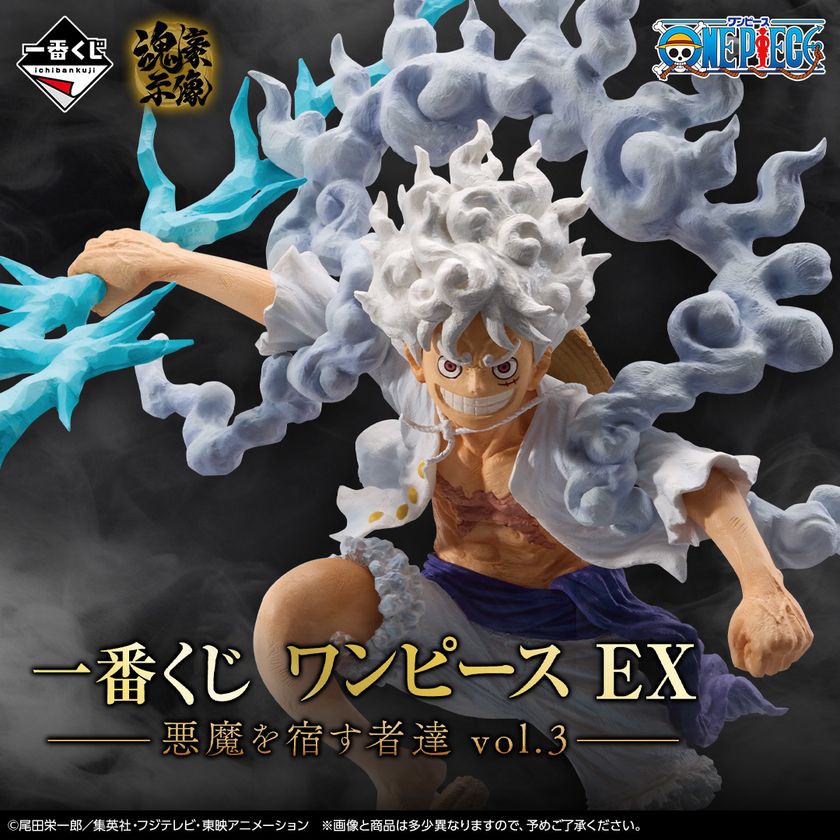

・ショッピング (EC機能)

□参加資格

介護カフェ:ケアマネージャー、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、

ホームヘルパー、福祉系大学・専門学校生

保育カフェ:幼稚園教諭、保育士、ベビーシッター、保育系大学・専門学校生

□会員登録

介護カフェまたは保育カフェをご利用頂くには無料会員登録が必要です。

登録には免許番号または学籍番号を入力して頂きます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

協力企業について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

正式名称 : 株式会社オウケイウェイヴ ( http://www.okwave.co.jp/ )

代表取締役: 兼元謙任(カネモトカネトウ)

所在地 : 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 DPM道玄坂ビル8階

電 話 : 03-5784-0781

40万人を超える登録会員による日本最大級の総合Q&Aサイト

『OKWaveコミュニティ』( http://okwave.jp/ )を運営。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

株式会社フィードバック・ジャパン( http://www.fbj.co.jp/ )について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

正式名称 : 株式会社フィードバック・ジャパン

略 称 : FBJ

代表取締役: 蔵敷健治(クラシキケンジ)

所在地 : 東京都渋谷区恵比寿南2-3-13

電 話 : 03-5768-1711

メール : info@fbj.co.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

『NURSE CAFE』( http://www.nursecafe.jp/ )について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

『NURSE CAFE』は株式会社フィードバック・ジャパンが運営・管理する看護師

専用のSNSです。「頑張るナースをサポートするナースのためのコミュニケー

ションサイト」をコンセプトに看護師に限定したサービスを提供しています。

2005年11月7日のサイトオープン以来、看護師限定の安心感と専門性が評価

され、免許番号の登録という高いハードルにもかかわらず登録会員数は

1,000人を超え日々順調に成長しています。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

『病院の通信簿』( http://www.tusinbo.com/ )について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

『病院の通信簿』は株式会社フィードバック・ジャパンが運営・管理する医療

情報サイトです。「患者が作る患者のための病院の通信簿」をコンセプトに、

患者がつけた病院評価情報を公開しています。

2003年11月7日のサイトオープン以来、病院探しの新しい判断基準として患者

の皆様からご評価を頂き、会員数は7万人を突破し、日々成長しています。

『通信簿』は評価表ではありません。

「患者」と「病院」がより良い関係を築く為のコミュニケーションのツールです。

『病院の通信簿』は

患者と医者を繋ぐ「より良いコミュニケーション」の場を提供することで、

1.日本の医療の質を高めること

2.賢い医療消費者を育成・支援すること

3.患者が主役の良い医療を推進する病院と医師を応援すること

を目指します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

<この件についてのお問い合わせ先>

株式会社フィードバック・ジャパン 担当:渡辺(わたなべ)

Tel:03-5768-1711 Mail: info@fbj.co.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

病┃院┃の┃通┃信┃ 簿┃ 『通信簿.com』

━┛━┛━┛━┛━┛ ━┛

みんなで作ろう!『病院の通信簿』→ http://www.tusinbo.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『病院の通信簿』は患者が作る患者のための通信簿です。

地域で会社で学校で、皆で投票することでより良い病院選びに役立ちます。

会社の同僚や親戚、お知り合いの方などにぜひご紹介ください。