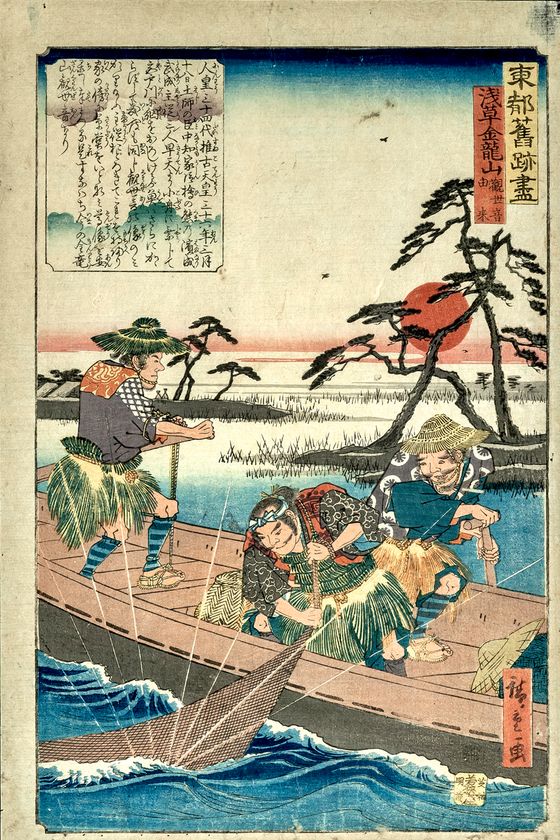

「ヴィンテージライターの世界 炎と魅せるメタルワーク」展 たばこと塩の博物館(東京・墨田区)にて9/10~12/25開催

約200点のライターでその歴史と多様な造形を紹介

たばこと塩の博物館では、2022年9月10日(土)から12月25日(日)まで、「ヴィンテージライターの世界 炎と魅せるメタルワーク」展を開催します。

ライターは、ヨーロッパで誕生した、主に喫煙に用いられてきた着火具です。現在では使い捨て品もあって、ありふれた存在ですが、その歴史を紐解くと、工夫に富んだ着火の仕掛け、一服の時間を和ませるような遊び心あふれる造形、メッキや塗装で強く美しく加工された金属製品ならではの質感など、機能美と装飾美が同居した魅力が見えてきます。

19世紀後半以降のさまざまな着火具の開発を経て、オイルライターの製造が本格化したのは1920年代のことです。1920年代から50年代にかけては、欧米で当時流行していたアール・デコ調のデザインを取り入れた銘品が数多く生まれました。第二次世界大戦後は、ガスライターの登場とともに大衆化が進み、日本ではライターが輸出産業として発展しました。

本展では、館蔵資料の中から、ライターの前身である様々な着火具をはじめ、ダンヒル、ロンソン、エバンスなどのメーカーが手がけた銘品や、ユニークな造形のテーブルライターなど約200点を展示します。さらに、戦後間もない時期の国産オイルライターを展示し、当館の所在地とも馴染み深い隅田川周辺地域の地場産業でもあったライター産業のあゆみを紹介します。

Photo.01 エバンスのポケットライター (1930~50年代) アメリカ合衆国

■開催概要

名称 : 「ヴィンテージライターの世界 炎と魅せるメタルワーク」

ヨミ : ヴィンテージライターノセカイ ホノオトミセルメタルワーク

会期 : 2022年9月10日(土)~12月25日(日)

主催 : たばこと塩の博物館

会場 : たばこと塩の博物館 2階特別展示室

所在地 : 東京都墨田区横川1-16-3(とうきょうスカイツリー駅から徒歩8分)

電話 : 03-3622-8801

FAX : 03-3622-8807

URL : https://www.tabashio.jp

入館料 : 大人・大学生:100円

満65歳以上の方(要証明書):50円

小・中・高校生:50円

開館時間: 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日 : 月曜日(但し9月19日、10月10日は開館)、9月20日(火)、10月11日(火)

※ 新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、今後も臨時休館などをさせていただく場合があります。

■展覧会の構成

1. “ワンモーションで着火”への道

ライターの着火機構は、打撃法と呼ばれる、「火打ち石と火打ち金とで火花を起こし、その火花を燃料に移して火を得る」という人類が古来行なってきた着火方法がもとになっています。ライター開発の歴史は、この火を得る作業をいかにして一発の操作で実現するか、また、燃料を安全かつ手軽に持ち運べるようにするかの工夫の歴史ともいえます。

この章では、1920年代にオイルライターが普及するまでの歩みにスポットをあてます。現在も広く使われているオイルライターの中から「ZIPPO(ジッポー)」を例に、着火の仕組みを解説します。その上で、オイルライター登場以前の着火具や様々な仕組みのライターを展示、ライター発展の歴史を紹介します。さらに映像を用い、あまり知られていない「ヒューズライター」や「ストライカー」といったライターの着火の仕組みに迫ります。

Photo.02 ヒューズライター 〔オイルを使わないライター〕 アメリカ合衆国

ヒューズ(綿製のロープに硝石を混ぜたもの)を使ったライター。19世紀後半のヨーロッパで登場し、オイルライターが普及した後も、アウトドア用などとして使われてきた。

Photo.03 雉と切り株造形ストライカー ヨーロッパ

オイルタンクに浸かっている金属製の棒(ロッド)を引き出し、フリントに擦って火を着ける。ロッドの先に火が着くのでマッチのように火を扱うことができる。20世紀初頭のヨーロッパで登場した。

Photo.04 第一次世界大戦時のハンドメイド・オイルライター (1910年代) ヨーロッパ

第一次世界大戦後に製造が本格化したオイルライターの原型となった。

2. 銘品の時代

1920年代の欧米では、オイルライターが普及するにつれ、ポケットライターは装身具、テーブルライターは調度品として、その外観も重視されるようになりました。

1920~1930年代を中心としたアール・デコの流行は、ライターの世界にも大きく影響し、1920〜1950年代にかけて、アール・デコの特徴である幾何学的なデザインを取り入れた銘品が数多く生まれました。

この章では、工夫に満ちたライター、金工の技が光るライター、優美なライターなど、様々なメーカーが手がけた銘品の数々を紹介します。

【ダンヒル】 イギリス

元々は馬具製造業を営んでいたが、自動車用品店を開業したのち、パイプやたばこを扱うようになり、ライターも手掛けた。使い勝手や装飾に多彩な工夫が施されている。

Photo.05 「ユニーク」(1920年代)*スイスの工房で製作

Photo.06 「アクアリウム」(1940年代)

【ロンソン】 アメリカ合衆国

金工品メーカーで、元はブックエンドや置き時計なども手がけていた。メタリックな質感を活かした装飾が見どころ。

Photo.07 テーブルライター(1930~50年代)

Photo.08 「ペンシライター」(1940年代)

【エバンス】 アメリカ合衆国

ハンドバッグ等の製造の傍ら、婦人用の小物も製造、コンパクトやハンドミラーとともにポケットライターを製造。優美な造形や華やかな色合いが特徴。

Photo.09 インペリアル・イースターエッグ風のテーブルライター(1940~50年代)

Photo.01 エバンスのポケットライター (1930~50年代) アメリカ合衆国

3. 広がるライター:第二次世界大戦とその後

第二次世界大戦(1939-1945)では、アメリカ軍が兵士に「ジッポー」を支給するなど、ライターが兵士の携帯品として定着する一方、ライターの素材である金属は重要な軍需物資であったため、ライターの製造に制約を与えました。

日本では1920年代からオイルライターの製造が本格化しましたが、日中戦争勃発(1937年)後は軍需以外の金属使用の制限によりライター製造業は転廃業に追い込まれました。さらに1940年代には金属供出によって、巷からライターが姿を消すなど、戦争はライター界にも暗い影を落としました。

戦後には転機がやってきました。物資が不足する一方で、軍需産業を中心とした経済からの急速な転換が求められる中、日用品の製造は復興の足がかりになりました。なかでもオイルライターは廃材や軍需用に保有されていた金属を材料に転用できたことから、復興期に好適な製品となり、闇市などで駐留欧米人の目に留まることで徐々に輸出の販路も開かれていきました。さらに、1960年代以降にガスライターが普及すると、日本のライター産業はガスライターの輸出によって飛躍的な成長を遂げました。

この章では、第二次世界大戦以降の世界のライター事情と、日本の戦後復興のなかで、隅田川周辺地域の地場産業として発展したライター産業の歩みについて紹介します。

Photo.10 ジッポーのブラッククラックル・モデル〔第二次世界大戦中の軍用モデル〕(1940年代) アメリカ合衆国

1941年以降1945年の終戦まで、ジッポーは一般市場向けの製造を取りやめ、全ての製品をアメリカ軍用とした。従来ジッポーは真鍮製だったが、真鍮が軍需物資だったため、鉄製の基体に錆止めの黒い焼付け塗装を施した「ブラッククラックル」モデルが採用された。

Photo.11 終戦直後に製造された、さまざまな造形のテーブルライター(1940年代後半) 日本

終戦直後に日本で作られたライターは、海外の観光地でお土産として売られるなど、手軽な廉価品として人気を伸ばしていった。

4. ライター珍品奇品

ライターには、例えば、一見ライターに見えないようなユニークな造形のものが多くあります。特にテーブルライターは、サイズも造形も自由が利くことからバラエティに富んでいます。

この章では、さまざまな造形のライターを紹介します。どうやって火を点けるか、どこに火が灯るのかも想像しながら観賞いただきたいと思います。

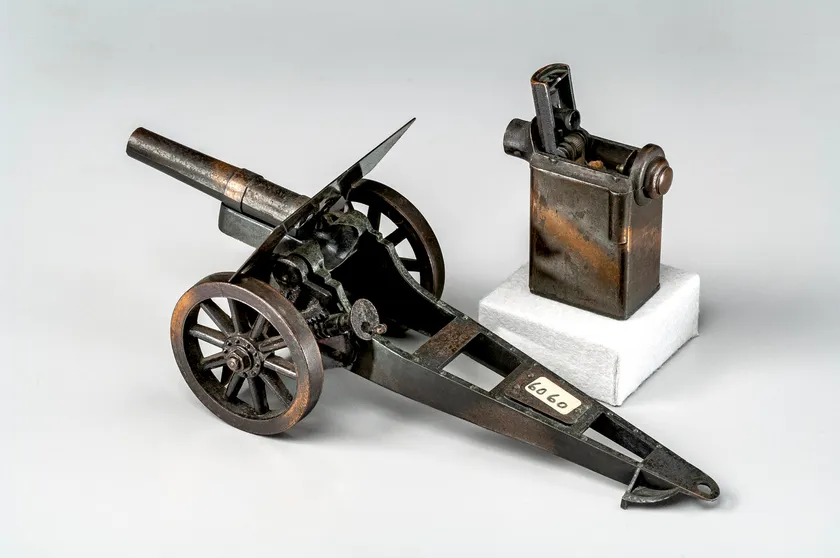

Photo.12 砲台造形ライター アメリカ合衆国

砲台の枠の中にライターが収められている。

Photo.13 ライター付スロットマシーン 日本

レバーを倒すとスロットが回り、右上の穴から火が出る。

![もふもふ可愛すぎる!パペットスンスンのぬいぐるみ巾着。[予約開始]](https://newscast.jp/attachments/0zMDuLJCTj6UD7jtm3zh.jpg)