連合調べ 「今後、診療明細書は必要だと思う」71.0%、 受け取った診療明細書を活用している人では88.2% 診療明細書が必要だと思う理由 1位「受けた医療の内容を知ることができるのは 当然の権利だから」

~診療明細書に関する患者調査2020~

連合は1997年から「お医者さんにかかったら、明細のわかる領収証をもらおう」運動に取り組んできました。以前は、患者が支払った医療費に領収証を発行しない医療機関は珍しくありませんでした。また領収証を発行していても、その領収証は、合計金額だけが印字されたレシートでしかなく、医療機関の名前すら入っていないようなものも少なくありませんでした。

そこで連合は「患者本位の医療を確立する連絡会」を設立し、国や保険者、医療提供団体等に対して、ねばり強く患者の知る権利の保障を求め続けてきました。その結果、医療機関における領収証の発行、さらには医療費の内訳がわかる診療明細書(診察の費用、検査料、処方料等)の発行が進められてきました。しかし、電子化の進んでいない診療所では、依然として診療明細書の発行が進んでいません。

そこで、日本労働組合総連合会(略称:連合、所在地:東京都千代田区、会長:神津 里季生)は、診療所における診療明細書発行の実態を把握するため、「診療明細書に関する患者調査」を2019年10月4日~10月7日の4日間でインターネットリサーチにより実施し、全国の30歳以上の男女1,000名の有効サンプルを集計しました。(調査協力機関:ネットエイジア株式会社)

[調査結果]

≪診療所における診療明細書の受け取り≫

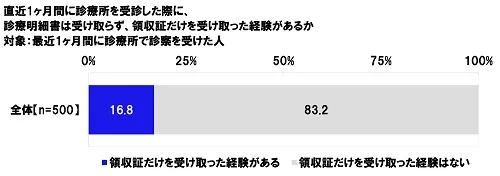

◆「診療所で診療明細書を受け取らなかったことがある」直近1ヶ月間に診察を受けた人の16.8%

全国の30歳以上の男女1,000名(全回答者)に、診療所で受け取る診療明細書について質問しました。

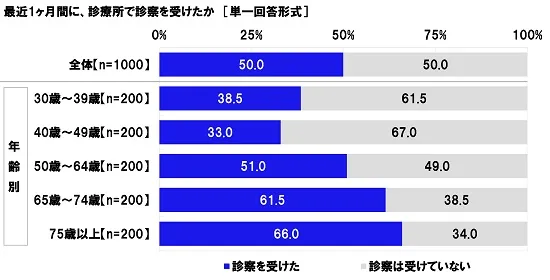

まず、最近1ヶ月間に、診療所で診察を受けたか聞いたところ、「診察を受けた」は50.0%、「診察は受けていない」は50.0%となりました。

年齢別にみると、診察を受けた人の割合は、65歳以上(65歳~74歳61.5%、75歳以上66.0%)では6割を超えました。

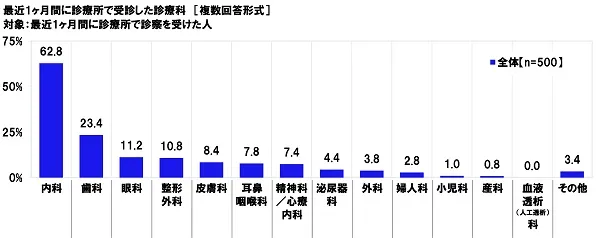

最近1ヶ月間に診療所で診察を受けた人(500名)に、受診した診療科を聞いたところ、「内科」(62.8%)が最も高く、以降、「歯科」(23.4%)、「眼科」(11.2%)、「整形外科」(10.8%)、「皮膚科」(8.4%)が続きました。

次に、診療所を受診した際の、領収証と診療明細書の受け取り状況について聞いたところ、「領収証だけを受け取った経験がある」は16.8%、「領収証だけを受け取った経験はない」は83.2%でした。領収証だけを受け取り、診療明細書は受け取らなかったという人は少なくないようです。

診療明細書は、個別の診療項目ごとの点数(価格)がわかるもので、大まかな小計と支払合計額だけが記載された領収証とは異なります。最近では、妊娠と関係ない診療でも妊婦の自己負担が増える“妊婦税”として話題になった「妊婦加算」という制度も、診療明細書を確認した患者が、記載されていた内容に疑問を感じて声を上げたことに対し、社会的に注目が集まり、制度は2019年1月に凍結の後、2020年度診療報酬改定で廃止にまで至りました。

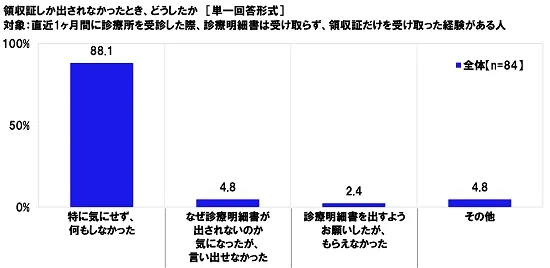

また、診療明細書は受け取らず、領収証だけを受け取った経験がある人(84名)に、領収証しか出されなかったとき、どうしたか聞いたところ、「特に気にせず、何もしなかった」(88.1%)が最も高くなりました。診療明細書が出されなくても特に行動には移さなかったという人が大半という結果でした。他方、「なぜ診療明細書が出されないのか気になったが、言い出せなかった」(4.8%)や「診療明細書を出すようお願いしたが、もらえなかった」(2.4%)という回答もわずかながらみられました。

≪診療明細書の活用状況≫

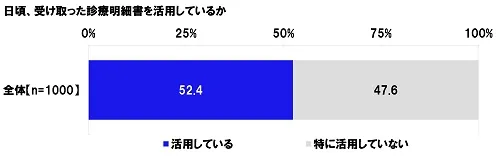

◆受け取った診療明細書の活用実態 「活用している」52.4%、「活用していない」47.6%

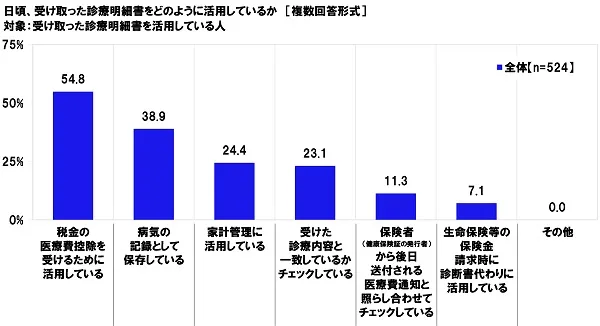

◆診療明細書の活用方法 1位「税金の医療費控除のため」2位「病気の記録として保存」3位「家計管理」

全回答者(1,000名)に、受け取った診療明細書の活用状況について質問しました。

受け取った診療明細書の活用状況をみると、「活用している」は52.4%、「特に活用していない」は47.6%で、両者がほぼ拮抗する結果となりました。

では、どのように活用している人が多いのでしょうか。

受け取った診療明細書を活用している人(524名)に、日頃、どのように活用しているか聞いたところ、「税金の医療費控除を受けるために活用している」(54.8%)が最も高く、次いで、「病気の記録として保存している」(38.9%)、「家計管理に活用している」(24.4%)、「受けた診療内容と一致しているかチェックしている」(23.1%)、「保険者(健康保険証の発行者)から後日送付される医療費通知と照らし合わせてチェックしている」(11.3%)となりました。

≪診療明細書に対する意識≫

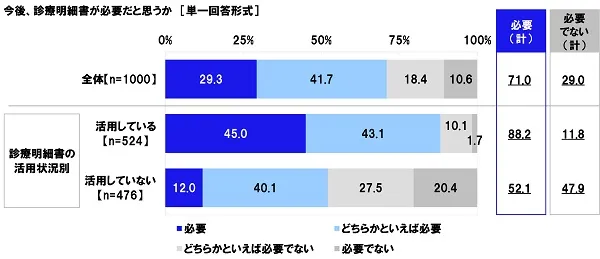

◆「今後、診療明細書は必要だと思う」71.0%、受け取った診療明細書を活用している人では88.2%

◆診療明細書が必要だと思う理由 1位「受けた医療の内容を知ることができるのは当然の権利だから」

◆診療明細書は必要ないと思う理由 「もらってもよくわからない」「処分に困る」「保存・管理が面倒」

全回答者(1,000名)に、今後、診療明細書が必要だと思うか聞いたところ、「必要」は29.3%、「どちらかといえば必要」は41.7%で、合計した『必要(計)』は71.0%、「どちらかといえば必要でない」は18.4%、「必要でない」は10.6%で、合計した『必要でない(計)』は29.0%となりました。

日頃、受け取った診療明細書を活用している人(524名)では、今後、診療明細書が必要だと感じている人の割合は88.2%となりました。

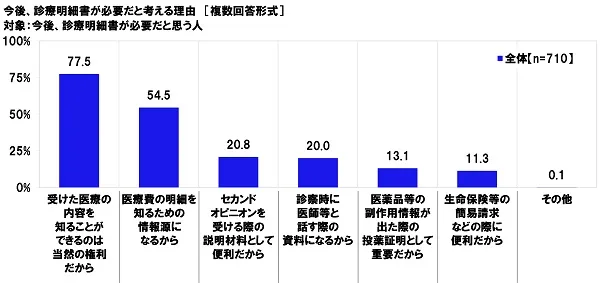

今後、診療明細書が必要だと思う人(710名)に、そのように考える理由を聞いたところ、「受けた医療の内容を知ることができるのは当然の権利だから」(77.5%)が最も高く、以降、「医療費の明細を知るための情報源になるから」(54.5%)、「セカンドオピニオンを受ける際の説明材料として便利だから」(20.8%)が続きました。

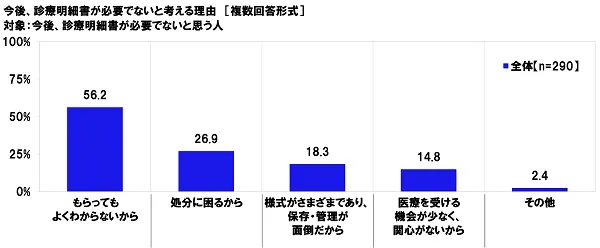

他方、今後、診療明細書が必要でないと思う人(290名)に、そのように考える理由を聞いたところ、「もらってもよくわからないから」(56.2%)が最も高く、次いで、「処分に困るから」(26.9%)、「様式がさまざまであり、保存・管理が面倒だから」(18.3%)となりました。もらったとしても内容がわからない、扱いに困ると感じている人が多いようです。

≪診療明細書の発行義務免除≫

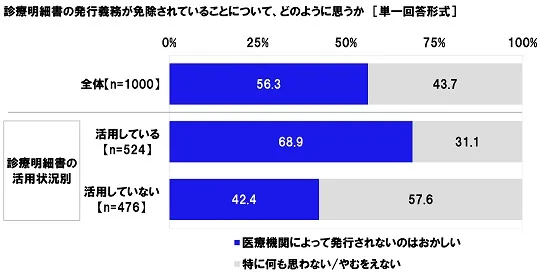

◆診療明細書の発行義務免除に対する意識 「発行されないのはおかしい」56.3%

最後に、診療所において診療明細書の発行義務が免除される場合について、どのように思うか質問しました。

診療所では、以下のような場合、診療明細書を出さなくてもよいとされています(注)。

・常勤医師が高齢(※)の場合

・診療明細書を発行するためにはシステム改修が必要な場合

※ レセプト・コンピュータを使用している診療所の常勤医師は、生年月日が1945年7月2日以前の場合、レセプト・コンピュータのない診療所の常勤医師は、生年月日が1946年4月2日以前の場合

(注)2020年度診療報酬改定により、2020年4月からはすべての医療機関において、自己負担分が公費から給付される患者についても、その求めがあれば診療明細書の発行が義務となります。しかし、全額が公費負担の患者については、まだ診療明細書の発行義務が免除されています。そのため、そうした患者を含めて、診療明細書をすべての医療機関において無料で発行するよう義務化することが今後の課題となっています。

そこで、全回答者(1,000名)に、このように診療明細書の発行義務が免除されていることについて、どのように思うか聞いたところ、「医療機関によって発行されないのはおかしい」は56.3%、「特に何も思わない/やむをえない」は43.7%でした。

受け取った診療明細書の活用状況別にみると、「医療機関によって発行されないのはおかしい」と回答した人の割合は、診療明細書を活用している人では68.9%と、診療明細書を活用していない人(42.4%)と比べて26.5ポイント高くなりました。診療明細書を日頃活用している人の約7割が、受診する医療機関によって診療明細書の発行義務が免除されていることに対し疑問を持つようです。