連合調べ 「将来について不安を感じる」66.7%、 60代以上女性では75.0% 自身を不安にさせているもの 1位「老後の生活」2位「預貯金など資産の状況」

社会保障に関する意識調査2025

日本労働組合総連合会(略称:連合、所在地:東京都千代田区、会長:芳野 友子)は、生活に対する意識や社会保障に関する意識・実態を把握するために、「社会保障に関する意識調査2025」をインターネットリサーチにより2025年2月28日~3月7日の8日間で実施、全国の15歳以上の働く男女(自営業・フリーランスを除く)1,000名の有効サンプルを集計しました(調査協力機関:ネットエイジア株式会社)。

[調査結果]

≪生活に関する意識≫

◆40・50代男性で「現在の生活に不満」が「現在の生活に満足」を上回る

全国の15歳以上の働く男女(自営業・フリーランスを除く)1,000名(全回答者)に、生活と社会保障について質問しました。

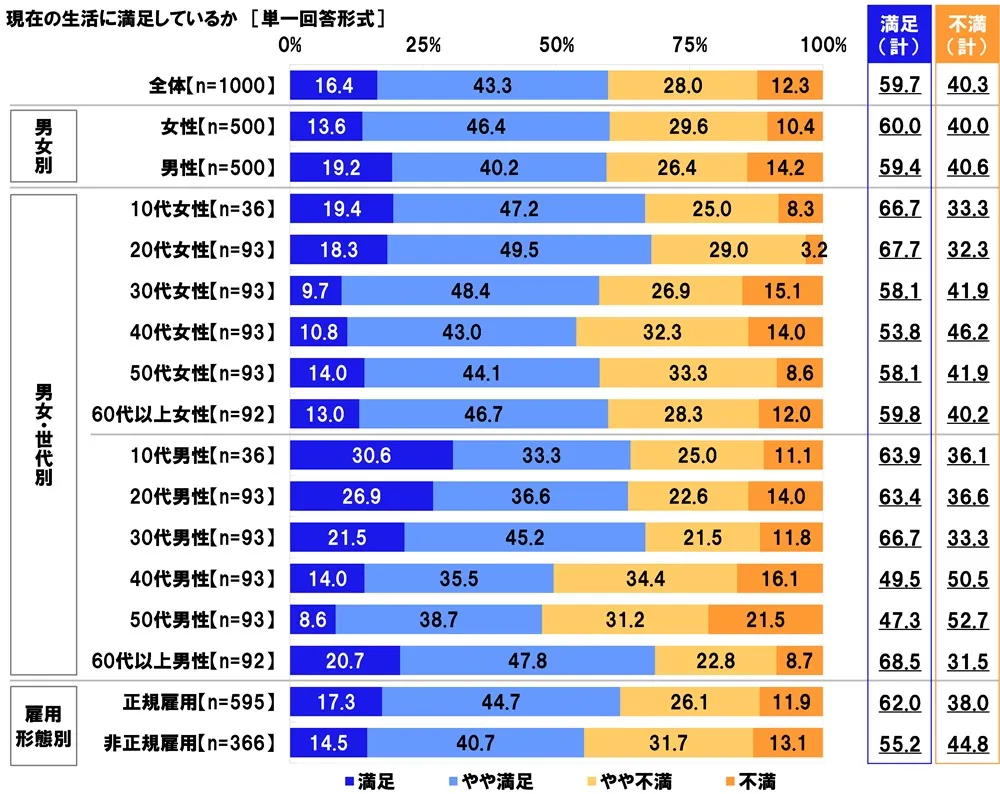

全回答者(1,000名)に、現在の生活に満足しているか聞いたところ、「満足」は16.4%、「やや満足」は43.3%で、合計した「満足(計)」は59.7%、「不満」は12.3%、「やや不満」は28.0%で、合計した「不満(計)」は40.3%となりました。

男女・世代別にみると、ほとんどの層で「満足(計)」が「不満(計)」を上回りましたが、40代男性と50代男性では「不満(計)」(順に50.5%、52.7%)が「満足(計)」(順に49.5%、47.3%)を上回りました。

雇用形態別にみると、非正規雇用の人では「不満(計)」が44.8%と、正規雇用の人(38.0%)と比べて6.8ポイント高くなりました。

◆「将来について不安を感じる」66.7%、60代以上女性では75.0%

◆自身を不安にさせているもの 1位「老後の生活」2位「預貯金など資産の状況」

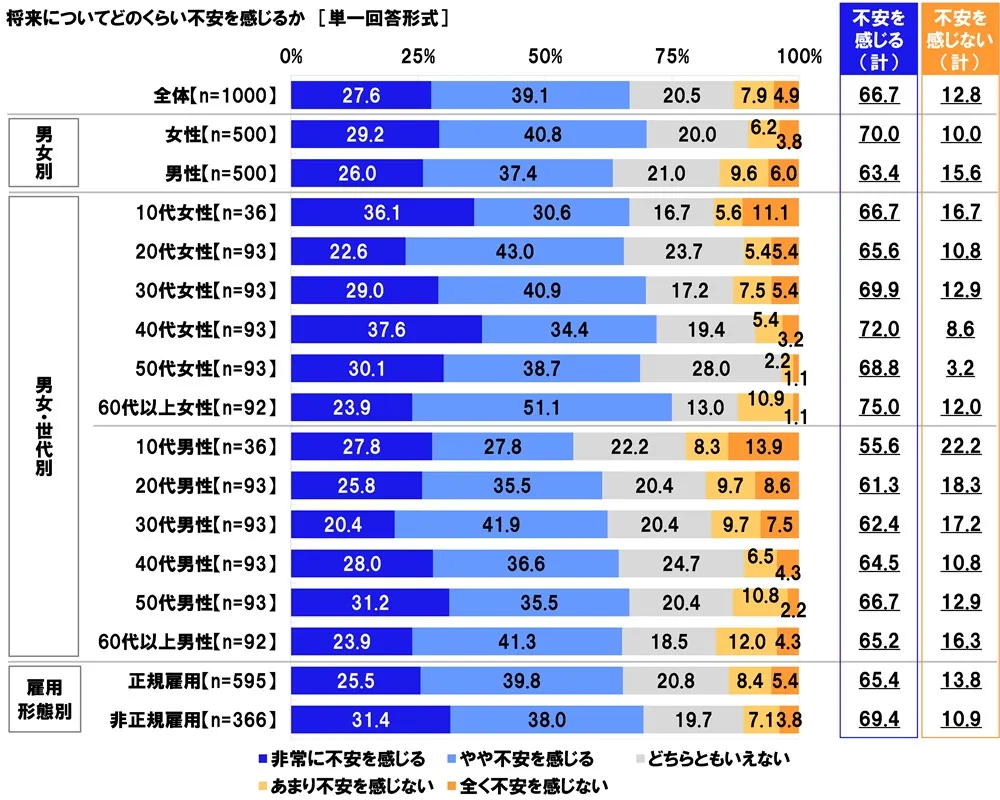

全回答者(1,000名)に、将来についてどのくらい不安を感じるか聞いたところ、「非常に不安を感じる」は27.6%、「やや不安を感じる」は39.1%で、合計した「不安を感じる(計)」は66.7%、「全く不安を感じない」は4.9%、「あまり不安を感じない」は7.9%で、合計した「不安を感じない(計)」は12.8%となり、過半数の人が不安を感じている結果となりました。

男女別にみると、「不安を感じる(計)」の割合は女性では70.0%と、男性(63.4%)と比べて6.6ポイント高くなりました。

男女・世代別にみると、「不安を感じる(計)」の割合は、女性では40代(72.0%)と60代以上(75.0%)で7割を超えました。男性では最も高くなったのは50代(66.7%)で、60代以上(65.2%)が続きました。

雇用形態別にみると、「不安を感じる(計)」の割合は、非正規雇用の人では69.4%と、正規雇用の人(65.4%)と比べて4.0ポイント高くなりました。

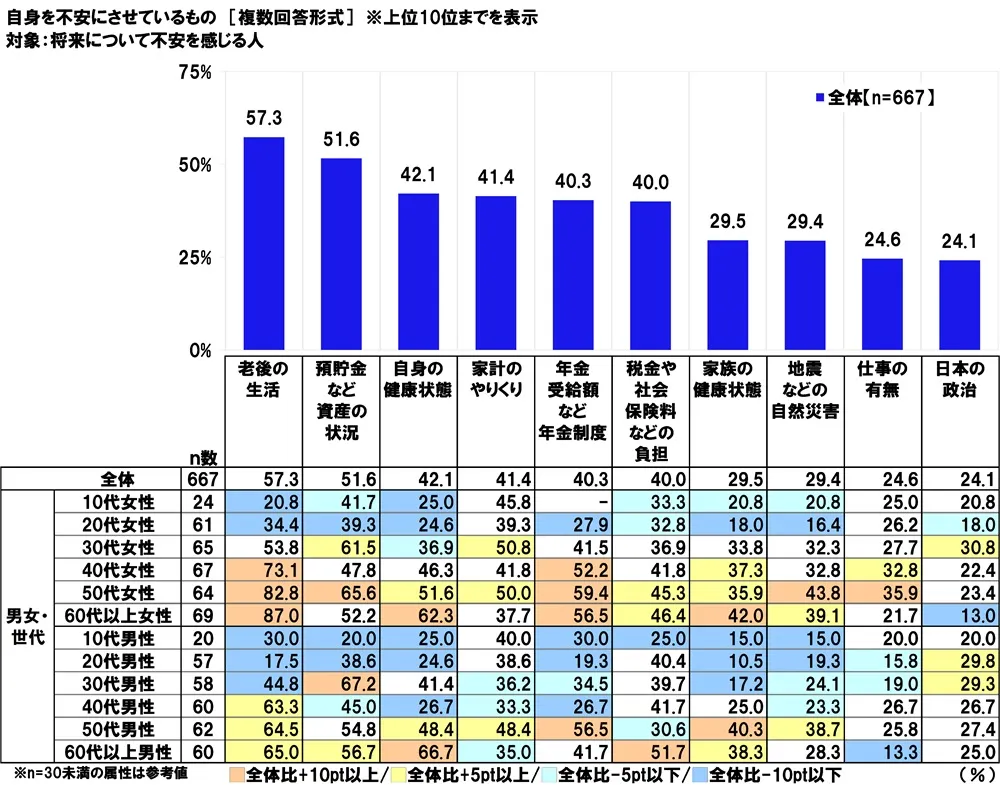

将来について不安を感じる人(667名)に、自身を不安にさせているものを聞いたところ、「老後の生活」(57.3%)と「預貯金など資産の状況」(51.6%)が半数を超えました。現在の社会保障では将来の安心感を抱けず、老後のお金に対して不安を感じている人が多いのかもしれません。次いで、「自身の健康状態」(42.1%)、「家計のやりくり」(41.4%)、「年金受給額など年金制度」(40.3%)となりました。

男女・世代別にみると、50代以上の女性では「老後の生活」(50代女性82.8%、60代以上女性87.0%)が8割を超えました。30代男性では「預貯金など資産の状況」(67.2%)が最も高くなりました。また、男女ともに60代以上で「自身の健康状態」(60代以上女性62.3%、60代以上男性66.7%)が全体と比べて20ポイント以上高くなりました。

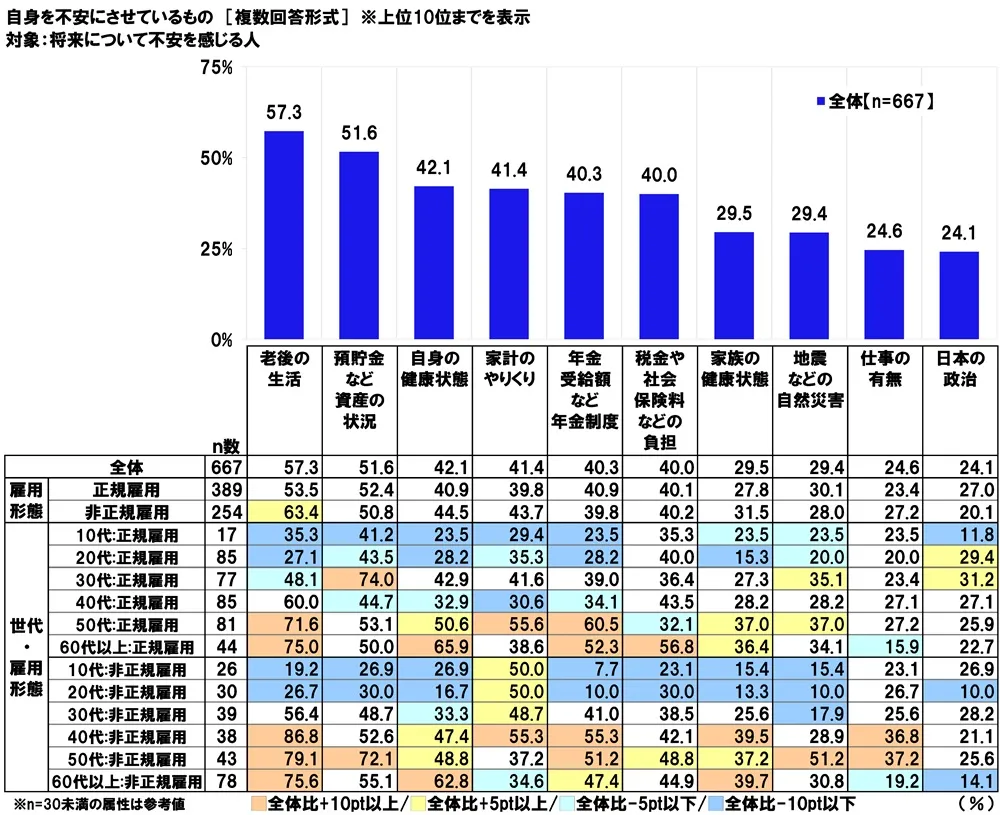

雇用形態別にみると、非正規雇用の人では、「老後の生活」(63.4%)が全体と比べて5ポイント以上高くなりました。特に、40代以上の世代で老後の生活に不安を感じている傾向が顕著になっています。一方で、「年金受給額など年金制度」に関する不安については、正規雇用と非正規雇用の間に差は見られませんでした。

◆理想とする社会のイメージはどちらか?

多数派は「格差はあっても力強く成長する社会」より「緩やかな成長でも格差の小さい社会」、

「税金や保険料などの負担は小さいが、自己責任型の社会」より

「税金や保険料などの負担は大きいが、社会保障が充実した社会」、

「収入は多いが、生活より仕事中心の社会」より「収入はほどほどでも、仕事と生活が両立できる社会」

働く人が理想とする社会のイメージについて質問しました。

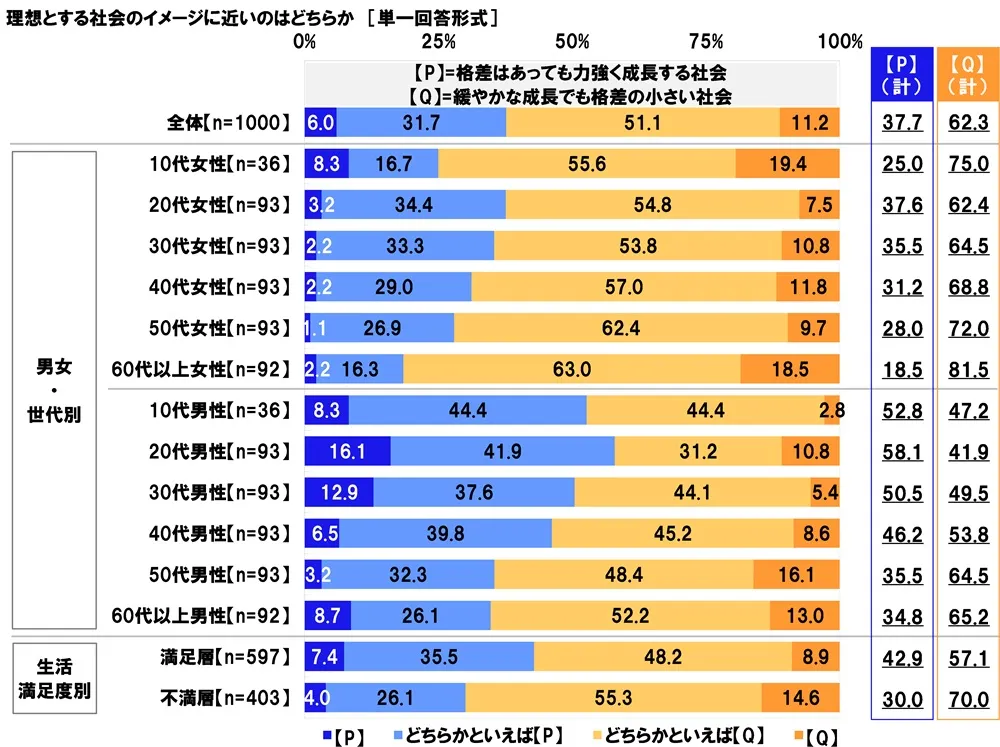

全回答者(1,000名)に、社会の成長について、【格差はあっても力強く成長する社会】と【緩やかな成長でも格差の小さい社会】のどちらが理想とする社会のイメージに近いか聞いたところ、【緩やかな成長でも格差の小さい社会】が62.3%と多数でした。

現在の生活満足度別にみると、現在の生活に不満を感じている人ほど【緩やかな成長でも格差の小さい社会】(満足層57.1%、不満層70.0%)を求める傾向がより顕著となりました。

男女・世代別にみると、30代以下の男性では【格差はあっても力強く成長する社会】(10代男性52.8%、20代男性58.1%、30代男性50.5%)が多数派となりました。一方、60代以上女性では【緩やかな成長でも格差の小さい社会】の割合が81.5%と8割を超えました。

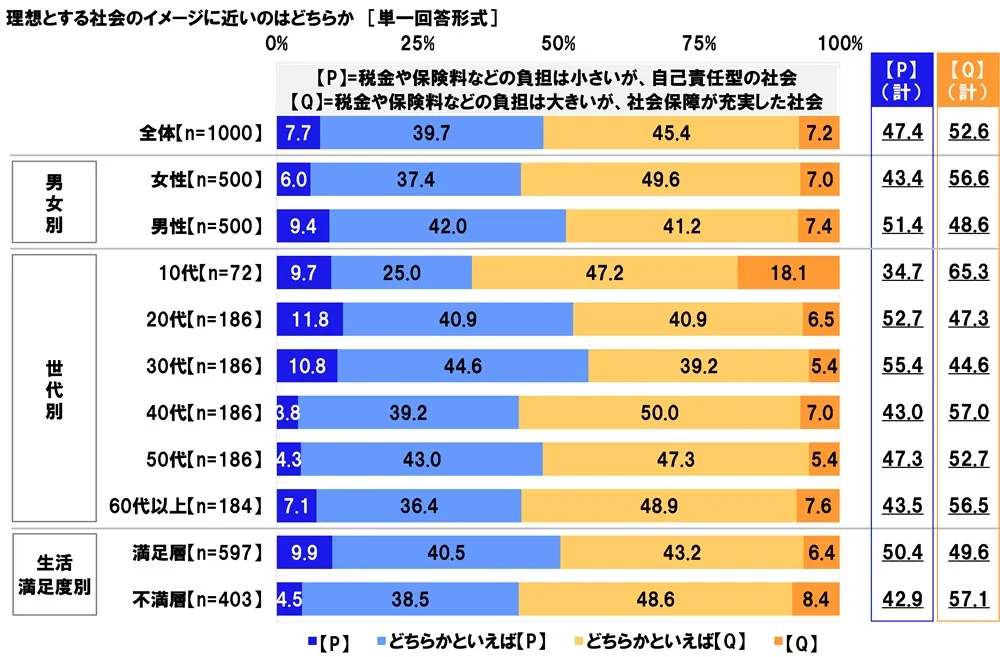

社会保障制度について、【税金や保険料などの負担は小さいが、自己責任型の社会】と【税金や保険料などの負担は大きいが、社会保障が充実した社会】のどちらが理想とする社会のイメージに近いか聞いたところ、【税金や保険料などの負担は小さいが、自己責任型の社会】が47.4%、【税金や保険料などの負担は大きいが、社会保障が充実した社会】が52.6%と拮抗しました。

現在の生活満足度別にみると、現在の生活に不満を感じている人ほど【税金や保険料などの負担は大きいが、社会保障が充実した社会】(満足層49.6%、不満層57.1%)を選択する傾向がありました。

男女別にみると、女性では【税金や保険料などの負担は大きいが、社会保障が充実した社会】(56.6%)、男性では【税金や保険料などの負担は小さいが、自己責任型の社会】(51.4%)が多数派となりました。

世代別にみると、20代と30代では【税金や保険料などの負担は小さいが、自己責任型の社会】(20代52.7%、30代55.4%)、10代と40代以上では【税金や保険料などの負担は大きいが、社会保障が充実した社会】(10代65.3%、40代57.0%、50代52.7%、60代以上56.5%)が多数でした。

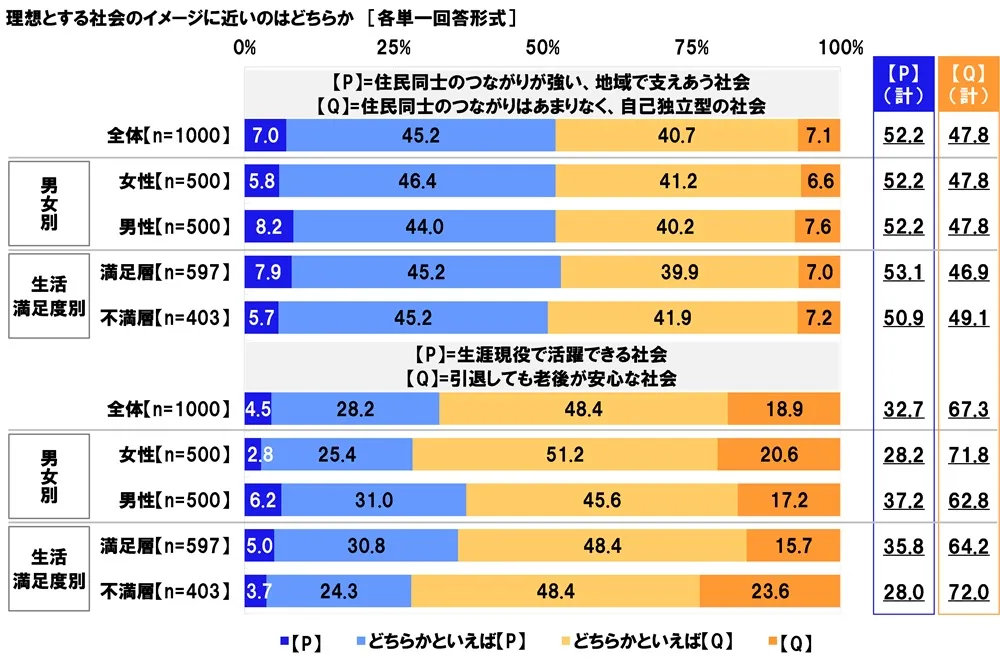

地域のコミュニティの理想について、【住民同士のつながりが強い、地域で支えあう社会】と【住民同士のつながりはあまりなく、自己独立型の社会】のどちらが理想とする社会のイメージに近いか聞いたところ、【住民同士のつながりが強い、地域で支えあう社会】が52.2%、【住民同士のつながりはあまりなく、自己独立型の社会】が47.8%と拮抗しました。

現在の生活満足度別にみても、同様に拮抗しました。

老後の生活について、【生涯現役で活躍できる社会】と【引退しても老後が安心な社会】のどちらが理想とする社会のイメージに近いか聞いたところ、【引退しても老後が安心な社会】が67.3%と多数でした。

男女別にみると、【生涯現役で活躍できる社会】の割合は男性では37.2%と、女性(28.2%)と比べて9.0ポイント高くなりました。

現在の生活満足度別にみると、現在の生活に不満を感じている人のほうが【引退しても老後が安心な社会】(満足層64.2%、不満層72.0%)を選択する傾向がありました。

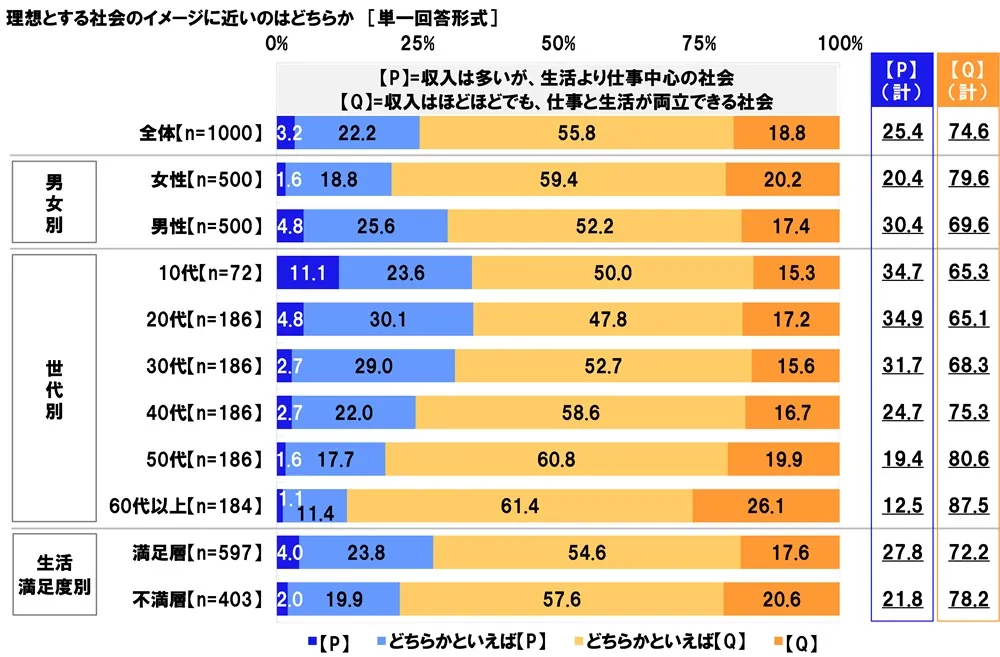

仕事と生活のバランスについて、【収入は多いが、生活より仕事中心の社会】と【収入はほどほどでも、仕事と生活が両立できる社会】のどちらが理想とする社会のイメージに近いか聞いたところ、【収入はほどほどでも、仕事と生活が両立できる社会】が74.6%で多数派となりました。

現在の生活満足度別にみると、現在の生活に不満を感じている人のほうが【収入はほどほどでも、仕事と生活が両立できる社会】(満足層72.2%、不満層78.2%)を選択する傾向がありました。

男女別にみると、【収入はほどほどでも、仕事と生活が両立できる社会】の割合は女性では79.6%と、男性(69.6%)と比べて10.0ポイント高くなりました。

世代別にみると、【収入は多いが、生活より仕事中心の社会】の割合は若年層で高くなる傾向がみられ、30代以下(10代34.7%、20代34.9%、30代31.7%)では3割以上となりました。家族が増えるなど、ライフステージが変化していくにつれ、生活の優先度も変わりワーク・ライフ・バランスを保ちながら働ける社会を望むようです。

≪医療・医療制度について≫

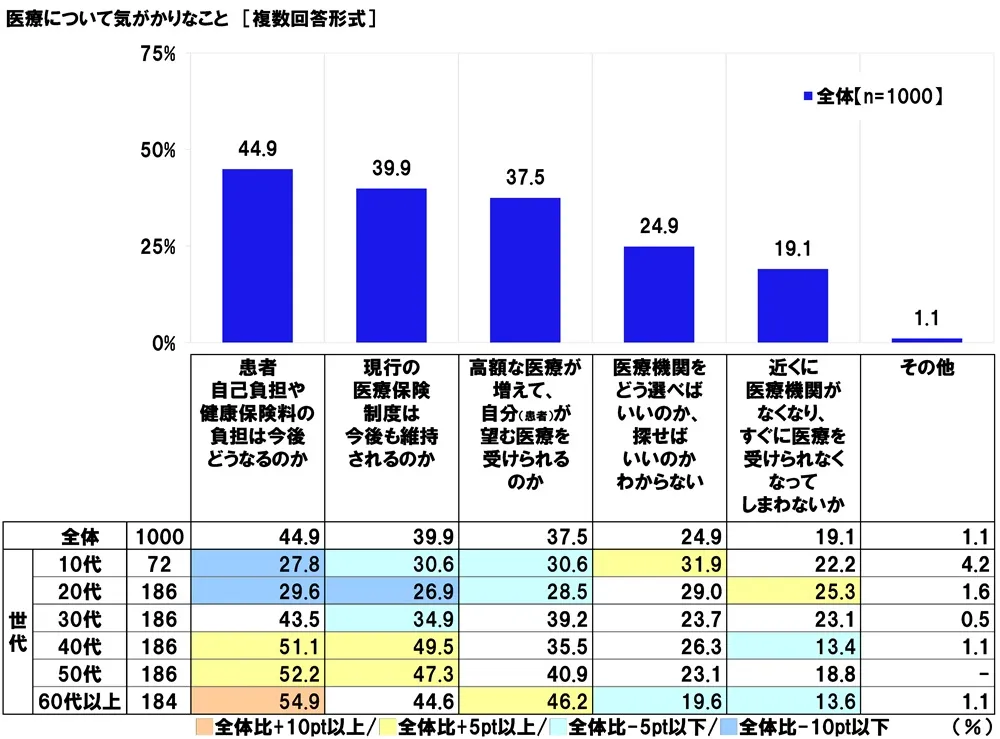

◆医療について気がかりなこと 1位「患者自己負担や健康保険料の負担は今後どうなるのか」

2位「現行の医療保険制度は維持されるのか」3位「高額な医療が増え、患者が望む医療を受けられるのか」

医療について質問しました。

全回答者(1,000名)に、医療について気がかりなことを聞いたところ、「患者自己負担や健康保険料の負担は今後どうなるのか」(44.9%)が最も高くなりました。2022年に後期高齢者の窓口負担割合の変更、2025年には国民健康保険年間保険料の上限引き上げといった制度変更が実施され、今後の制度がどうなるのか気にかかる人が多いのではないでしょうか。次いで高くなったのは、「現行の医療保険制度は今後も維持されるのか」(39.9%)、「高額な医療が増えて、自分(患者)が望む医療を受けられるのか」(37.5%)、「医療機関をどう選べばいいのか、探せばいいのかわからない」(24.9%)、「近くに医療機関がなくなり、すぐに医療を受けられなくなってしまわないか」(19.1%)でした。

世代別にみると、「患者自己負担や健康保険料の負担は今後どうなるのか」は世代が上がるほど高くなる傾向がみられ、60代以上では54.9%となりました。

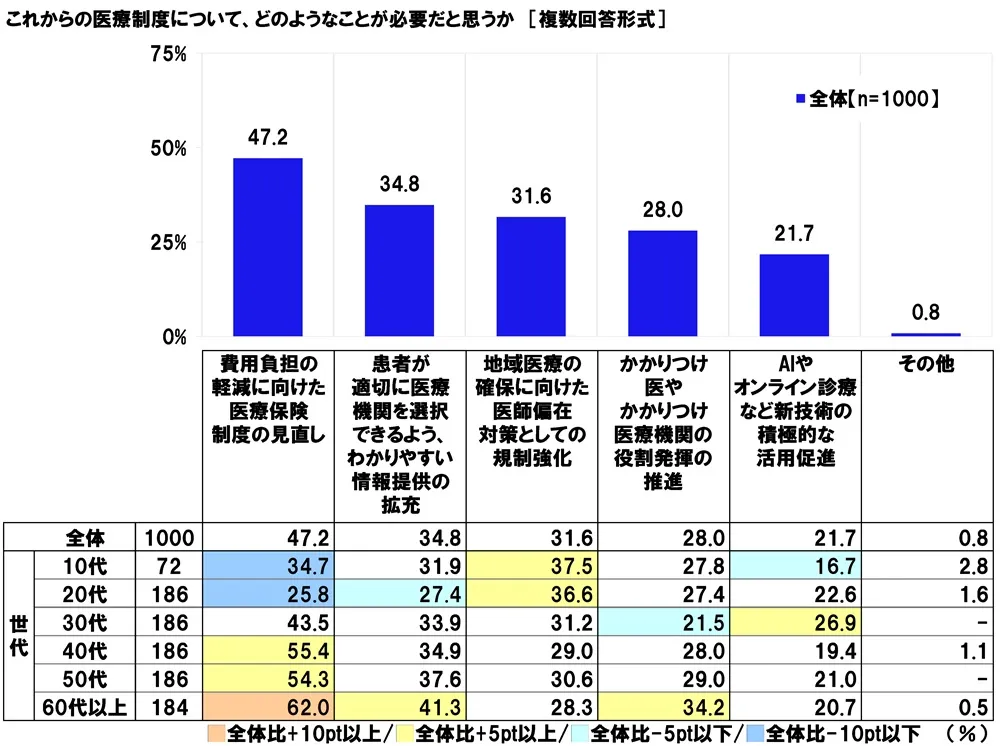

◆これからの医療制度について必要なこと 1位「費用負担の軽減に向けた医療保険制度の見直し」

10代と20代では「地域医療の確保に向けた医師偏在対策としての規制強化」が1位に

これからの医療制度について、どのようなことが必要だと思うか聞いたところ、「費用負担の軽減に向けた医療保険制度の見直し」(47.2%)が最も高くなり、「患者が適切に医療機関を選択できるよう、わかりやすい情報提供の拡充」(34.8%)、「地域医療の確保に向けた医師偏在(※)対策としての規制強化」(31.6%)、「かかりつけ医やかかりつけ医療機関の役割発揮の推進」(28.0%)、「AIやオンライン診療など新技術の積極的な活用促進」(21.7%)が続きました。

世代別にみると、60代以上では「費用負担の軽減に向けた医療保険制度の見直し」(62.0%)が全体と比べて10ポイント以上高くなりました。また、10代と20代では「地域医療の確保に向けた医師偏在対策としての規制強化」(10代37.5%、20代36.6%)が1位でした。

※医師偏在:医師が適切に配置されていないため、地域によっては医師が不足している状況のこと

≪介護制度について≫

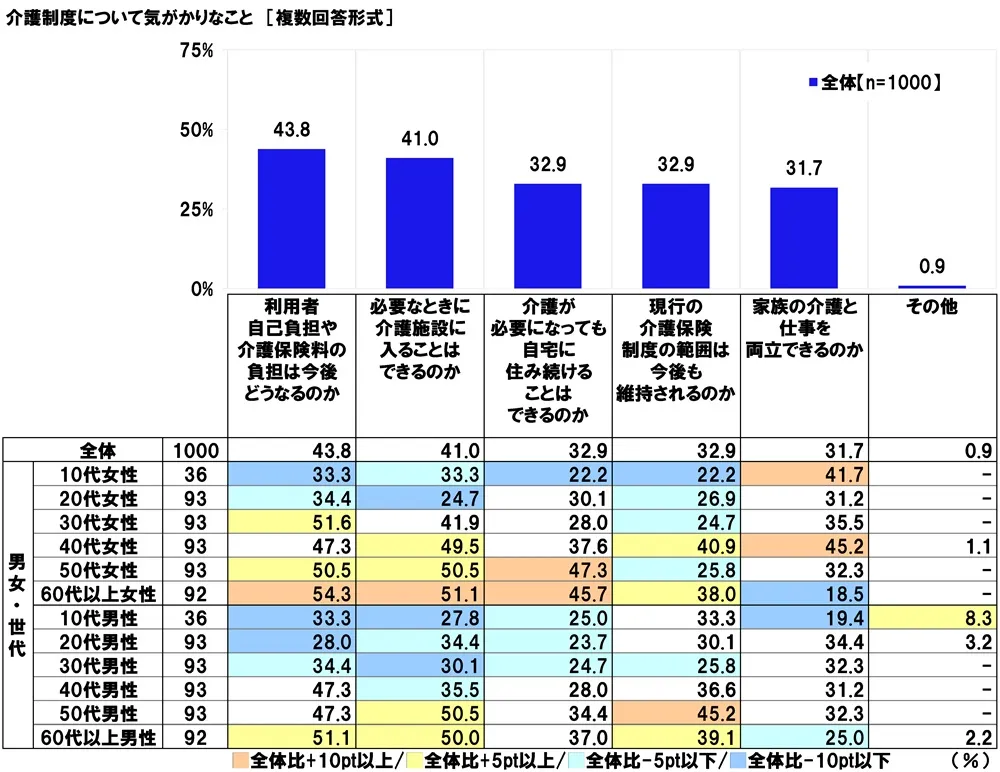

◆介護制度について気がかりなこと 1位「利用者自己負担や介護保険料の負担は今後どうなるのか」

40代女性では「家族の介護と仕事を両立できるのか」が45.2%

介護制度について質問しました。

全回答者(1,000名)に、介護制度について気がかりなことを聞いたところ、「利用者自己負担や介護保険料の負担は今後どうなるのか」(43.8%)が最も高くなり、「必要なときに介護施設に入ることはできるのか」(41.0%)、「介護が必要になっても自宅に住み続けることはできるのか」「現行の介護保険制度の範囲は今後も維持されるのか」(いずれも32.9%)、「家族の介護と仕事を両立できるのか」(31.7%)が続きました。

男女・世代別にみると、10代女性と40代女性では「家族の介護と仕事を両立できるのか」(10代女性41.7%、40代女性45.2%)が全体と比べて10ポイント以上高くなりました。介護生活におけるワーク・ライフ・バランスについて懸念している人が多いようです。また、50代女性では「介護が必要になっても自宅に住み続けることはできるのか」(47.3%)、60代以上女性では「利用者自己負担や介護保険料の負担は今後どうなるのか」(54.3%)、「必要なときに介護施設に入ることはできるのか」(51.1%)、「介護が必要になっても自宅に住み続けることはできるのか」(45.7%)、50代男性では「現行の介護保険制度の範囲は今後も維持されるのか」(45.2%)がそれぞれ全体と比べて10ポイント以上高くなりました。

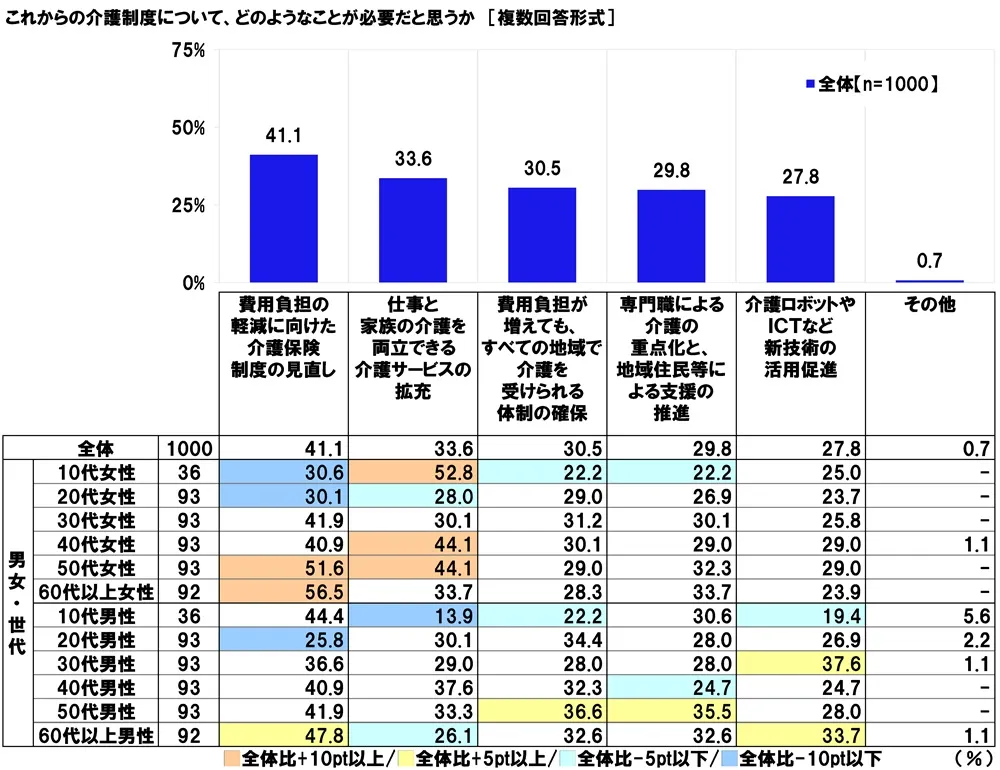

◆これからの介護制度について必要だと思うこと 1位「費用負担の軽減に向けた介護保険制度の見直し」

10代女性と40代女性では「仕事と家族の介護を両立できる介護サービスの拡充」、

30代男性では「介護ロボットやICTなど新技術の活用促進」が1位に

これからの介護制度について、どのようなことが必要だと思うか聞いたところ、「費用負担の軽減に向けた介護保険制度の見直し」(41.1%)が最も高くなり、「仕事と家族の介護を両立できる介護サービスの拡充」(33.6%)、「費用負担が増えても、すべての地域で介護を受けられる体制の確保」(30.5%)、「専門職による介護の重点化と、地域住民等による支援の推進」(29.8%)、「介護ロボットやICTなど新技術の活用促進」(27.8%)が続きました。

男女・世代別にみると、10代女性と40代女性では「仕事と家族の介護を両立できる介護サービスの拡充」(10代女性52.8%、40代女性44.1%)、20代男性では「費用負担が増えても、すべての地域で介護を受けられる体制の確保」(34.4%)、30代男性では「介護ロボットやICTなど新技術の活用促進」(37.6%)が1位でした。

≪子ども・子育て支援について≫

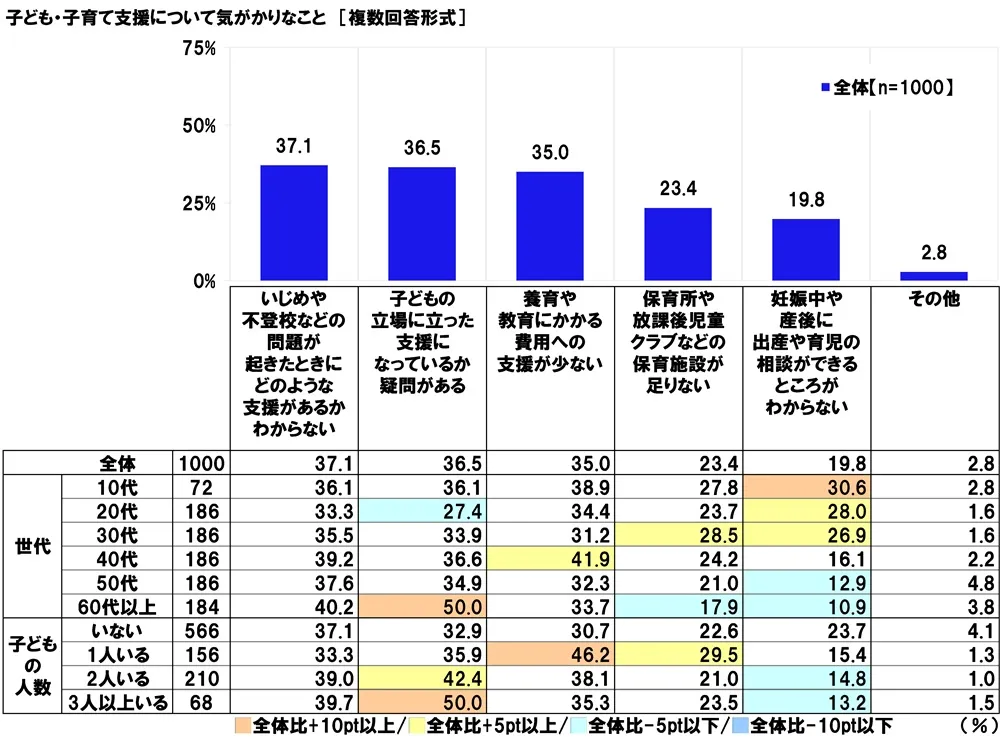

◆子ども・子育て支援について気がかりなこと

1位「いじめや不登校などの問題が起きたときにどのような支援があるかわからない」

子どもが1人いる人では「養育や教育にかかる費用への支援が少ない」、

子どもが2人以上いる人では「子どもの立場に立った支援になっているか疑問がある」が1位に

子ども・子育て支援について質問しました。

全回答者(1,000名)に、子ども・子育て支援について気がかりなことを聞いたところ、「いじめや不登校などの問題が起きたときにどのような支援があるかわからない」(37.1%)が最も高くなり、「子どもの立場に立った支援になっているか疑問がある」(36.5%)、「養育や教育にかかる費用への支援が少ない」(35.0%)、「保育所や放課後児童クラブなどの保育施設が足りない」(23.4%)、「妊娠中や産後に出産や育児の相談ができるところがわからない」(19.8%)が続きました。

世代別にみると、「妊娠中や産後に出産や育児の相談ができるところがわからない」は若年層ほど高くなる傾向がみられました。

また、子どもの人数別にみると、子どもが1人いる人では「養育や教育にかかる費用への支援が少ない」(46.2%)、子どもが2人以上いる人では「子どもの立場に立った支援になっているか疑問がある」(子ども2人42.4%、子ども3人以上50.0%)が1位でした。

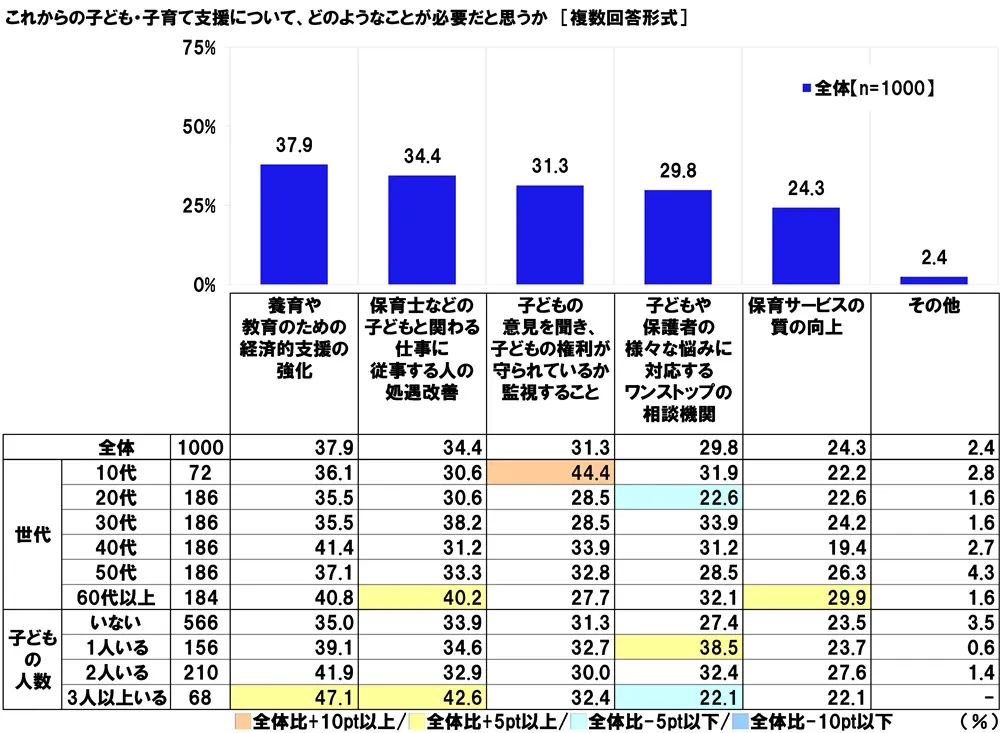

◆これからの子ども・子育て支援について必要だと思うこと 1位「養育や教育のための経済的支援の強化」

子どもが1人いる人では「子どもや保護者の様々な悩みに対応するワンストップの相談機関」が38.5%

これからの子ども・子育て支援について、どのようなことが必要だと思うか聞いたところ、「養育や教育のための経済的支援の強化」(37.9%)が最も高くなりました。金銭面での子育て支援を充実させてほしいと思う人が多いようです。次いで高くなったのは、「保育士などの子どもと関わる仕事に従事する人の処遇改善」(34.4%)、「子どもの意見を聞き、子どもの権利が守られているか監視すること」(31.3%)、「子どもや保護者の様々な悩みに対応するワンストップの相談機関」(29.8%)、「保育サービスの質の向上」(24.3%)でした。

世代別にみると、10代では「子どもの意見を聞き、子どもの権利が守られているか監視すること」(44.4%)、30代では「保育士などの子どもと関わる仕事に従事する人の処遇改善」(38.2%)が1位でした。

子どもの人数別にみると、子どもが1人いる人では「子どもや保護者の様々な悩みに対応するワンストップの相談機関」(38.5%)、子どもが3人以上いる人では「養育や教育のための経済的支援の強化」(47.1%)と「保育士などの子どもと関わる仕事に従事する人の処遇改善」(42.6%)が全体と比べて5ポイント以上高くなりました。

≪年金制度について≫

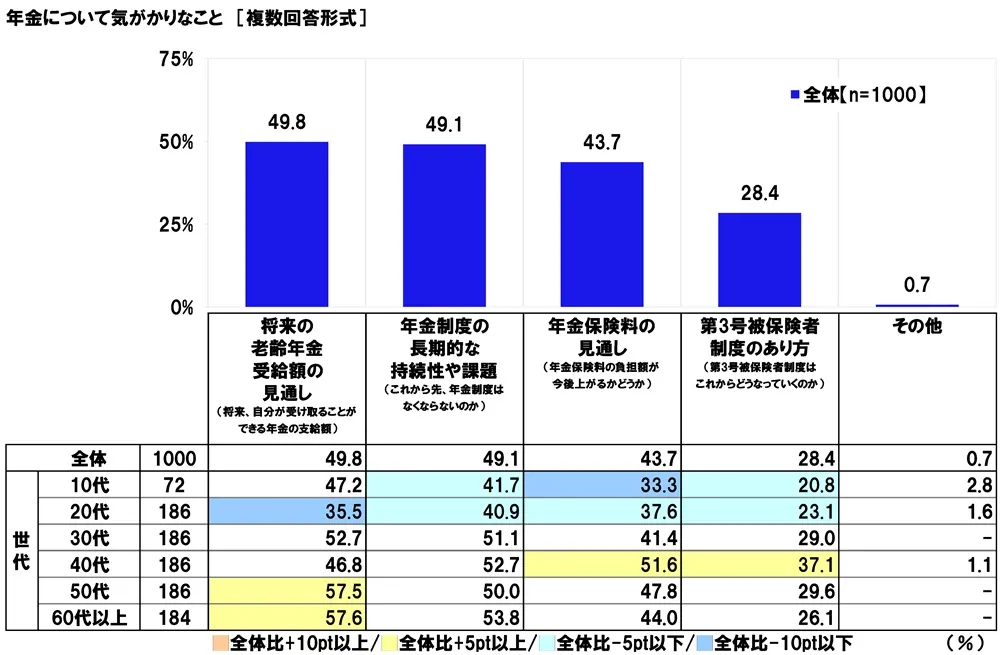

◆年金について気がかりなこと

1位「将来の老齢年金受給額の見通し」2位「年金制度の長期的な持続性や課題」

年金制度について質問しました。

全回答者(1,000名)に、年金について気がかりなことを聞いたところ、「将来の老齢年金受給額の見通し(将来、自分が受け取ることができる年金の支給額)」(49.8%)と「年金制度の長期的な持続性や課題(これから先、年金制度はなくならないのか)」(49.1%)が特に高くなりました。将来年金をいくらもらえるのか、年金制度が確実に維持されるのかといったことが気になる人が多いのではないでしょうか。次いで高くなったのは、「年金保険料の見通し(年金保険料の負担額が今後上がるかどうか)」(43.7%)、「第3号被保険者制度のあり方(第3号被保険者制度はこれからどうなっていくのか)」(28.4%)でした。

世代別にみると、40代では「年金保険料の見通し」(51.6%)と「第3号被保険者制度のあり方」(37.1%)、50代と60代以上では「将来の老齢年金受給額の見通し」(50代57.5%、60代以上57.6%)が全体と比べて5ポイント以上高くなりました。

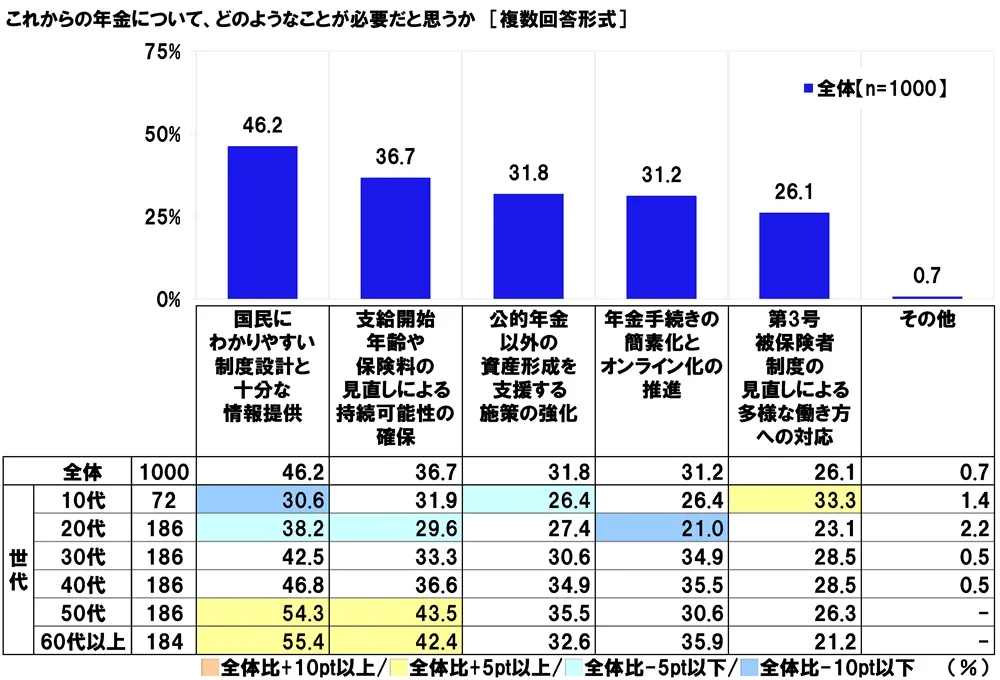

◆これからの年金について必要だと思うこと 1位「国民にわかりやすい制度設計と十分な情報提供」

10代では「第3号被保険者制度の見直しによる多様な働き方への対応」が1位に

これからの年金について、どのようなことが必要だと思うか聞いたところ、「国民にわかりやすい制度設計と十分な情報提供」(46.2%)が最も高くなりました。国民にとって理解しやすい制度の仕組みづくりと丁寧な説明を求めている人が多いようです。次いで高くなったのは、「支給開始年齢や保険料の見直しによる持続可能性の確保」(36.7%)、「公的年金以外の資産形成を支援する施策の強化」(31.8%)、「年金手続きの簡素化とオンライン化の推進」(31.2%)、「第3号被保険者制度の見直しによる多様な働き方への対応」(26.1%)でした。

世代別にみると、「国民にわかりやすい制度設計と十分な情報提供」は世代が上がるほど高くなる傾向がみられました。また、10代では「第3号被保険者制度の見直しによる多様な働き方への対応」(33.3%)が1位でした。

■調査概要■

調査タイトル:社会保障に関する意識調査2025

調査対象:ネットエイジアリサーチのモニター会員を母集団とする15歳以上の働く男女(自営業・フリーランスを除く)

調査期間:2025年2月28日~3月7日の8日間

調査方法:インターネット調査

調査地域:全国

有効回答数:1,000サンプル(男女が均等になるように割付)

実施機関:ネットエイジア株式会社