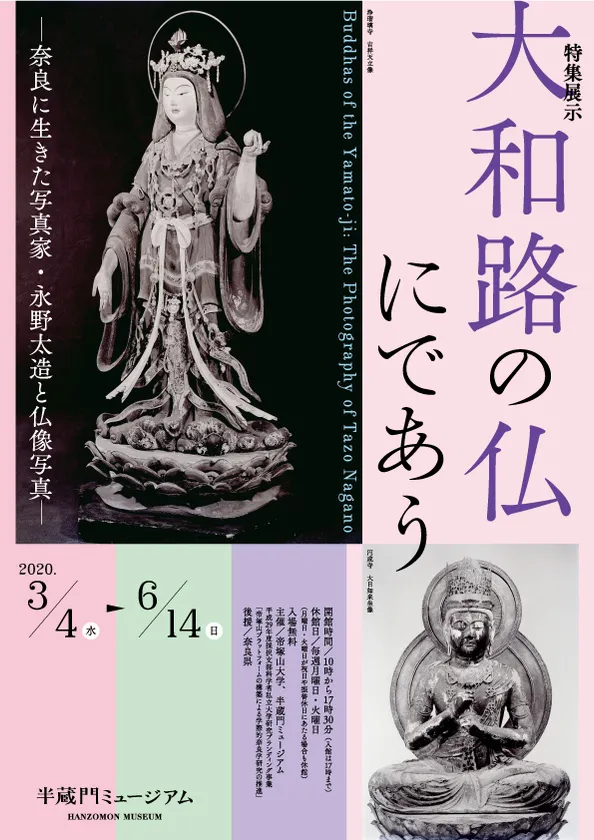

半蔵門ミュージアムにて、帝塚山大学と共催で特集展示を開催 『大和路の仏にであう-奈良に生きた写真家・永野太造と仏像写真-』

半蔵門ミュージアム(東京・千代田区)は、3月4日(水)から6月14日(日)まで、帝塚山大学(奈良市)との共催による特集展示『大和路の仏にであう-奈良に生きた写真家・永野太造と仏像写真-』をおこないます。本展示は、同大学の平成29年度採択文部科学省私立大学研究ブランディング事業「帝塚山プラットフォームの構築による学際的奈良学研究の推進」の成果を発表するもので、奈良県の後援をいただいております。

永野太造(1922-90年)は、奈良文化財研究所の調査に同行するなどして、全国各地の仏像を含む多くの文化財を撮影し、功績を残した写真家です。終戦後、伯父から継いだ永野鹿鳴荘(奈良国立博物館敷地内の茶店兼売店)を拠点に、独学で写真技術を習得した永野は、調査研究のための写真を撮り続けました。

2015(平成27)年、帝塚山大学は永野が1950年頃から1970年代にかけて撮影した6,934枚のガラス乾板の寄贈を受けました。その後、同大学は平成29年度採択文部科学省私立大学研究ブランディング事業の一環として「永野太造氏撮影のガラス乾板を手がかりとした奈良仏像史の研究」を実施。このたびその研究成果から、高精細デジタル画像による仏像写真51点と、ガラス乾板など永野の関連資料を各フロアで展示します。

メインの地下展示エリアでは、奈良七大寺の仏像を中心に高精細デジタル画像で出力された永野作品を紹介。その一部は実際の仏像と同じ大きさで展示します。1階ギャラリーでは、近接撮影した仏像の迫力を伝える作品を出展。2階マルチルームでは、永野が撮影した仏像写真を大和路の地域ごとにまとめてご覧いただきます。

奈良に生きた写真家 永野太造の仏像写真をとおして、永野がとらえ続けてきた“大和路の仏”を辿ります。

第8期特集展示 大和路の仏にであう

《実施概要》

主催:帝塚山大学、半蔵門ミュージアム

後援:奈良県

平成29年度採択文部科学省私立大学研究ブランディング事業

「帝塚山プラットフォームの構築による学際的奈良学研究の推進」

なお本展は、JCIIフォトサロンにおいて3月4日(水)から3月29日(日)まで開催される『永野太造写真展「仏像-永野鹿鳴荘ガラス乾板より-」』と同時開催となります。

■永野太造(ながのたぞう)プロフィール

1922(大正11)年、大阪市生まれ。第二次世界大戦後、伯父夫婦が奈良で営んでいた「永野鹿鳴荘」の経営を引き継ぐ。ここは奈良国立博物館敷地内の茶店兼売店であった。永野は長谷川傳次郎の仏像写真展に影響を受け、写真を独学。1952(昭和27)年、奈良文化財研究所美術工芸室の調査に参加し、文化財の撮影を担当するようになる。また、1957(昭和32)年、「世界観光ポスター展」で永野が撮影した「奈良大和路仏像ポスター」(東大寺月光菩薩像)が最優秀賞を受賞した。

1970年代『奈良六大寺大観』西大寺、『大和古寺大観』浄瑠璃寺や不退寺(ともに岩波書店)の写真を担当した。1990(平成2)年、68歳で死去。

永野太造

他に運慶作と推定される大日如来坐像(重要文化財)も常設展示。釈尊が入滅する状況を描いた江戸時代の仏涅槃図も今会期のみ展示いたします。なお当館は入館料無料です。

■同時開催:永野太造写真展「仏像-永野鹿鳴荘ガラス乾板より-」

会期 :3月4日(水)~3月29日(日) ※休館日/毎週月曜日(祝日は開館)

会場 :JCIIフォトサロン(開館時間10時~17時)

共催 :一般財団法人日本カメラ財団、帝塚山大学

入館料:無料

【イベント情報】(詳細はホームページをご覧ください。参加は無料です。)

■第9回 半蔵門ミュージアム講演会「奈良六大寺大観と永野太造の仏像写真」

日時:2020年4月11日(土)14:00~15:30(受付開始13:30~)

講師:服部 敦子氏(帝塚山大学文学部 日本文化学科講師/

奈良学研究推進室(私立大学研究ブランディング事業))

※要事前申込(期間:2月25日(火)~3月20日(金))

■第10回 半蔵門ミュージアム講演会「永野太造さんの写真と大和路の寺々」

日時:2020年4月26日(日)14:00~15:30(受付開始 13:30~)

講師:半蔵門ミュージアム館長 西山 厚

※要事前申込(期間:3月25日(水)~4月12日(日))

会場:半蔵門ミュージアム3階ホール

定員:80名(対象 中学生以上)

<講演会申込方法>

1. Eメール hm.bunka@azw.co.jp

2. FAX 03-5575-3222

※お名前、電話(FAX)番号、Eメールアドレス、「4月11日講演会申込」または「4月26日講演会申込」と明記の上、送信してください。

※お申込み後、受領の旨を1週間以内にメール又はFAXにてご連絡します。

その連絡が届かない際は、講演会事務局までお問いあわせください。

(尚、受付確認であり、“受講証”ではありません。)

※同伴者を希望の方は、その方のお名前も明記してください。

※お預かりした個人情報は、半蔵門ミュージアムからのお知らせのみに使用いたします。

※お問合せ先:講演会事務局 03-5575-3226

【受付時間】10時~18時 ※土日祝日、当日を除く

■スライドレクチャー

特集展示開催にあわせ、当館学芸員がスライドを用いて作品をご紹介いたします。

日時:3月21日(土)14:00~

会場:半蔵門ミュージアム3階ホール

定員:40名(対象 中学生以上) ※事前申込不要(当日先着順)

■江戸歴史文化講座

第3回「ヨーロッパ人の江戸見聞記」

戦国から江戸時代に日本を訪れた外国人のなかには、母国の文化との違いに驚き、それを記録に留めた人がいます。彼らの目に、かつての日本はどのように映っていたのでしょうか。ヨーロッパ人が見た江戸城や町の様子など、江戸見聞記を中心に紹介します。

日時:5月30日(土) 14:00~15:00

会場:半蔵門ミュージアム3階ホール

定員:40名(対象 中学生以上) ※事前申込不要(当日先着順)

■半蔵門ミュージアム 概要

半蔵門ミュージアムは、真如苑が所蔵する仏教美術を一般に公開するために設立した文化施設です。中核となる地下展示エリアは、運慶作と推定される真如苑真澄寺蔵《大日如来坐像》(重要文化財)や上醍醐普門院の旧本尊で醍醐寺中興の祖・義演ゆかりの《不動明王坐像》(平安~鎌倉)、ブッダの生涯の様々な場面を表したガンダーラ仏伝浮彫などを紹介する常設展示と、テーマを変えて仏教絵画や経典などを紹介する特集展示で構成されています。また3Fシアターでは映像『大日如来坐像と運慶 祈りと美、そしてかたち』、『ガンダーラの仏教美術 ~釈尊の生涯を辿る~』がご覧いただけます。当館は地下鉄「半蔵門駅」出口すぐの都心の簡便な地にあります。入館料は無料です。

場所 :〒102-0082 東京都千代田区一番町25

<交通のご案内>

東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」下車 4番出口(地上1階)左すぐ

東京メトロ有楽町線「麹町駅」下車 3番出口から徒歩5分

JR 「四ツ谷駅」下車 徒歩15分

開館時間 :10時~17時30分(最終入館は17時)

休館日 :毎週月曜日・火曜日

※月曜日・火曜日が、祝日・振替休日にあたる場合も休館

年末年始(12月29日~1月4日)。その他、臨時休館あり

入館料 :無料

館長 :西山 厚(帝塚山大学 客員教授、奈良国立博物館 名誉館員)

問い合わせ:TEL 03-3263-1752