たばこと塩の博物館(東京・墨田区)で 「たばこ屋大百科 あの店頭とその向こう側」を2/17~4/7に開催 懐かしい“あの店頭”ができるまでのたばこ屋さんの歴史をたどる

たばこと塩の博物館では、2024年2月17日(土)から4月7日(日)まで、「たばこ屋大百科 あの店頭とその向こう側」展を開催します。

たばこ屋と聞くと、通りに面したショーケース付きのカウンターを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。全国に似通った店頭が広がっていった背景には、日本では1904年(明治37)にたばこが専売制となり、専売局から指定を受けた者だけがたばこを販売できる仕組みになったことが挙げられます。指定を受けた小売店には、店頭のしつらえや商品の並べ方にも指示が及びました。さらに昭和初期には各地で小売店による販売組合の設立が進み、ショーケースなどの販売用具の共同購入も行われるようになりました。

本展では、膨大な館蔵品から、店頭の写真、看板やノベルティなどの販売用具、さらには帳簿などの経営書類も展示し、幕末・明治初期から昭和期にかけてのたばこの販売と流通の変遷を紹介します。会場には大正〜昭和の懐かしいたばこ屋の店頭も再現、当時のようすを紹介します。合わせて約140点の資料を展示し、“売る側の視点”でたばこ屋さんの歴史を見つめ直します。

Photo.01 昭和中期のたばこ屋

多くの人が思い浮かべるであろうたばこ屋さんの“あの店頭”。

【開催概要】

名称 : 「たばこ屋大百科 あの店頭とその向こう側」

ヨミ : タバコヤダイヒャッカ アノテントウトソノムコウガワ

会期 : 2024年2月17日(土)~4月7日(日)

主催 : たばこと塩の博物館

会場 : たばこと塩の博物館 2階特別展示室

所在地 : 東京都墨田区横川 1-16-3(とうきょうスカイツリー駅から徒歩10分)

電話 : 03-3622-8801

FAX : 03-3622-8807

URL : https://www.tabashio.jp

入館料 : 大人・大学生:100円/満65歳以上の方:50円/小・中・高校生:50円

開館時間: 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日 : 月曜日

※やむをえず開館時間や休館日を変更する場合があります。最新の開館情報は、公式X(旧Twitter「@tabashio_museum」)の追加をお願いいたします。

【展覧会の構成と作品紹介】

1.~明治前期:刻みと誂(あつら)えの商い

日本では、きせるで刻みたばこを吸う喫煙文化が江戸期に浸透し、その文化は紙巻たばこが普及しはじめた明治期にも根強く支持されていました。

1904年(明治37)にたばこが専売制となるまで、たばこ屋には様々な業態がありました。葉たばこの産地近くで葉たばこや刻みたばこを卸売・製造する業者もあれば、消費地には刻みたばこ製造と販売を兼ねた小規模な小売業者もあるなど、卸売 - 製造 - 小売が混然としていました。一方で、紙巻たばこを扱う店はまだ少数でした。また、今では喫煙具はたばこ屋さんで買うことが多いですが、当時は、きせる屋やたばこ入れ屋といった専門の店から買い、そこで誂えや修繕も依頼できました。

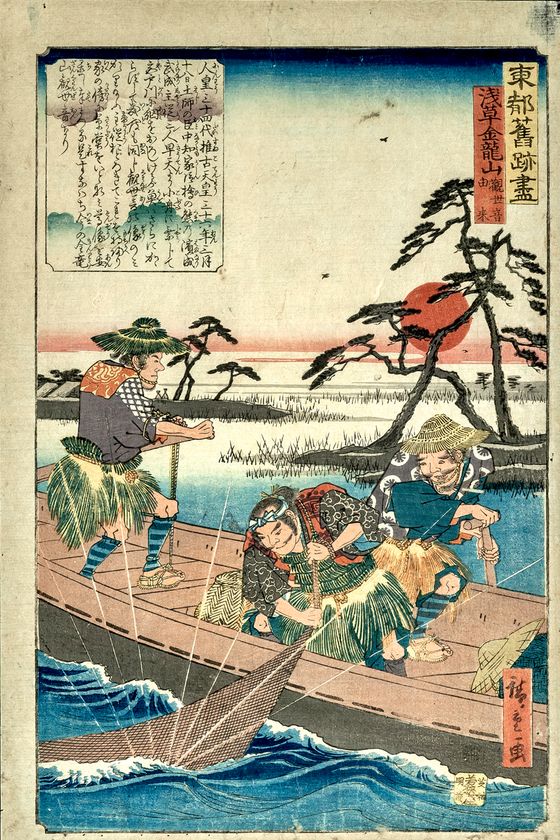

この章では、当時のたばこ屋のようすを伝える浮世絵、製品、看板などを紹介します。

Photo.02 「鬼門喜兵衛 土手のお六 百姓久作」三代歌川豊国 1848年(嘉永元)

歌舞伎「於染久松色読販(おそめひさまつうきなのよみうり)」の一幕。鬼門の喜兵衛が本所小梅で営むたばこ屋を描いている。喜兵衛は包丁でたばこを刻んでおり、背後の棚には、玉造や紙包にした刻みたばこが収められている。幕末江戸のたばこ屋のようすが伝わる作品。

Photo.03 玉造で販売された刻みたばこ「秦野刻煙草」

玉造とは、刻んだ葉を紙帯で束状にした、江戸期以来主流だった包み方。煙草税の導入当初は、包紙に印紙を貼り徴税していたが、封をしない玉造は印紙の再使用による脱税を招きやすいため、1888年(明治21)の煙草税則改正で禁止された。

2.明治中期:紙巻たばこは特約店で

明治中期になると、紙巻たばこを製造する業者が大規模な工場を構え、全国の卸売業者・小売業者と特約を結びました。製造業者たちは様々な広告手法を用いた激しい販売競争を繰り広げ、専売前夜のたばこ屋の店頭は、製造業者が特約店用に作った看板やポスターなどの商品広告で賑やかに彩られました。

一方で、当時はまだ紙巻たばこよりきせる用の刻みたばこの消費量が多く、紙巻たばこを販売する特約店よりも、江戸期から続くきせる用刻みたばこの製造と小売を兼ねた小規模業者の方が圧倒的に多い状態でした。また、1898年(明治31)に葉たばこ専売法が施行されると、産地の業者は葉たばこを大蔵省の葉たばこ専売所に納めなければならなくなりました。従来行っていた葉たばこの卸売ができなくなり、合同で新たにたばこの製造会社を立ちあげて対応する例もみられました。

この章では、当時のたばこ屋のようすを伝える引札(現在のチラシのようなもの)、看板やポスターなどの商品広告をはじめ、定価表や陳列台なども展示します。

Photo.04 煙草商の引札 国一

名入れ前の引札。左側の余白には各店が店名などを刷らせて顧客に配布した。

丁稚の左脇に大箱が置かれ、店頭や店内にはさまざまな意匠を凝らした各社の商品看板が飾られており、販売競争が賑々しく行われていた1890年代後半ごろの小売店のようすがうかがえる。

Photo.05 「ホーク」・「ゴールドコイン」看板 木村商店

Photo.06 明治民営期の紙巻たばこ

右上の「牡丹煙草」「菊世界」と書かれた千葉商店の箱は、販売店常置用の大箱で、ここに通常サイズの製品を多数収めていたと考えられる。

Photo.07 砂山庄次郎の商品陳列台

砂山庄次郎は新潟県関原村(現・長岡市)のたばこ製造業者。この棚は、自社の製品を扱う販売店用に制作したものと考えられる。幅700×奥行き450×高さ1100mmほどもある大きな台。下部には飾棚工の銘もある。

3.明治後期~大正期:専売制の開始とたばこ屋

1904年(明治37)に施行された煙草専売法により、たばこを製造できるのは大蔵省専売局のみとなり、販売には専売局からの指定が必要となりました。専売制の施行によって、製造と販売は完全に分かれ、たばこ屋は専売局の製造するたばこを全国統一価格で販売するという商いに変わりました。小売人(たばこ屋)への売渡は、元売捌人(もとうりさばきにん)という卸業者を通してなされましたが、専売局は小売人に対して、店頭のしつらえや帳簿の調製など、販売について細かな指示を与えました。たばこ販売のルールは大きく変わりましたが、大正期ごろまでは店舗の形に大きな変化はなく、当時の店の多くは、店員が客の求めに応じながら座敷で商品の出し入れを行う、いわゆる座売り方式を踏襲していました。

この章では、販売に関する指示書や写真などを展示し、当時のたばこ屋のようすを紹介します。

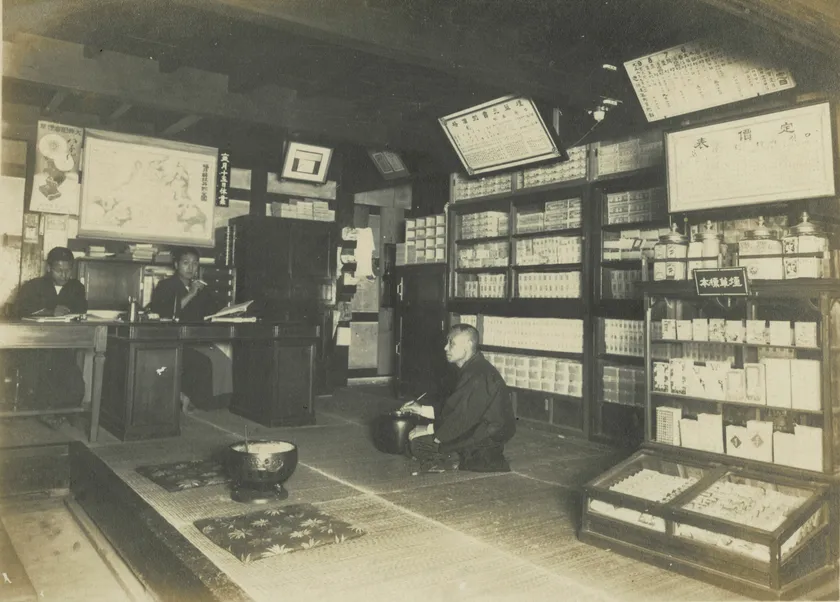

Photo.08 煙草元売捌所の店内 近藤吉郎平商店(福井県)

写真提供:近藤吉郎平商店 近藤義治

専売局から指定を受けた元売捌人の店内には専売局製造の製品が並び、小売人にたばこを売り渡す拠点となった。

Photo.09 明治後期発売の専売局製のたばこ

当時の紙巻たばこには口付たばこと両切たばこの2種類があり、大正期までは「敷島」「朝日」などの口付の方がよく売れていた。

Photo.10 模範店とされたたばこ小売店 戸田包信編『煙草売捌人必携』1909年(明治42)

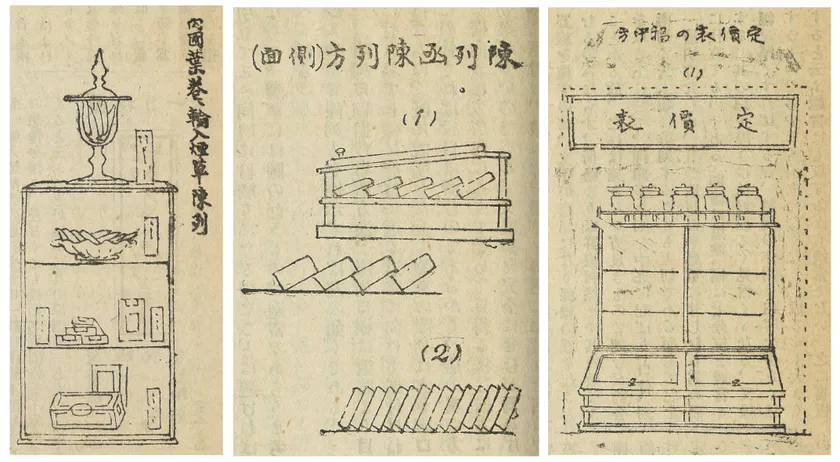

Photo.11 筒井道惠「煙草小売店の研究」(連載)より『専売協会誌』第112・116号 1921・1922年(大正10・11)

専売局関係者向けの業界誌に掲載された論文の挿絵。商品の効果的な陳列方法について解説している。

4.昭和前期:変わる専売制・ 整う店頭

1923年(大正12)の関東大震災後、被災地での商店の再建が進むとともに、店頭にカウンターを設ける店舗が増え、関東を中心に、たばこ屋も座売りからカウンター販売へと変わっていきました。

さらに1931年(昭和6)には元売捌制が廃止され、専売局が小売人に直接製品を卸す直営配給制になりました。それに伴い、通達や製品の配給を円滑化するため、各地で小売人組合が整備され、小売人組合は専売局の方針を受けて販促活動を行いつつ店舗什器の共同購入も行ったため、店頭は似通った形へと整えられていきました。

小売人組合が中心となって「たばこ展覧会」や店舗装飾競技会などを実施するなど、商品の陳列方法や店頭装飾が模索された時期でした。

Photo.12 煙草小売所の店頭 『煙草小売人営業指針』相馬敏夫述・たばこ新聞社刊 1935年(昭和10)

当時「標準型」とされたショーウインドウと売り台。

Photo.13 昭和前期発売の専売局製たばこ

大正後期には紙巻たばこの消費量がきせる用刻みたばこを上回り、さらに昭和期に入ると、紙巻のなかでも口付たばこより両切たばこが人気を集めはじめた(写真の「響」は口付、「暁」「光」は両切)。

【たばこ展覧会】

1932年(昭和7) 9月、名古屋地方専売局管内のたばこ小売人組合連合会は同局の後援を受け、たばこの売上増進を目的として「タバコに関する展覧会」を開催しました。この成功を受け、翌年には大阪と東京でも展覧会が開催され、その後全国各地に広がりました。

展覧会では専売局の事業や製品が紹介されたほか、専売局が収集した美術品や歴史資料も展示されました。また、小売店の店頭を模擬展示し、製品の即売を兼ねながら、模範的な陳列や装飾が示されることもありました。

Photo.14 高崎地方専売局管内煙草小売人組合連合会主催「タバコ展覧会」の会場内に設置された売店 1936年(昭和11)

5.昭和後期~:あの店頭の作り方

1949年(昭和24)、大蔵省専売局は日本専売公社に改組され、煙草専売法はたばこ専売法に改正されました。それまで専売局の裁量で定めていた販売ルールの一部が、国会議決を要する法律上の規定となりました。日本専売公社は、専売局時代の上意下達・指導監督という小売人への姿勢を転換し、販売動向のアンテナ、そして販売戦略の担い手としてとらえるようになりました。

高度成長期以降は、人々の生活リズムの変化に合わせて自動販売機が重宝されるようになり、店頭でのPOPや販売促進用品も活発になりました。

専売公社の販売戦略は、各地に存在する専売公社の地方局と販売組合とが一体になって行う販促活動へと落とし込まれ、小売人の手で実践されました。統一感と手作り感とが同居した“あの店頭” はこうして作られていきました。

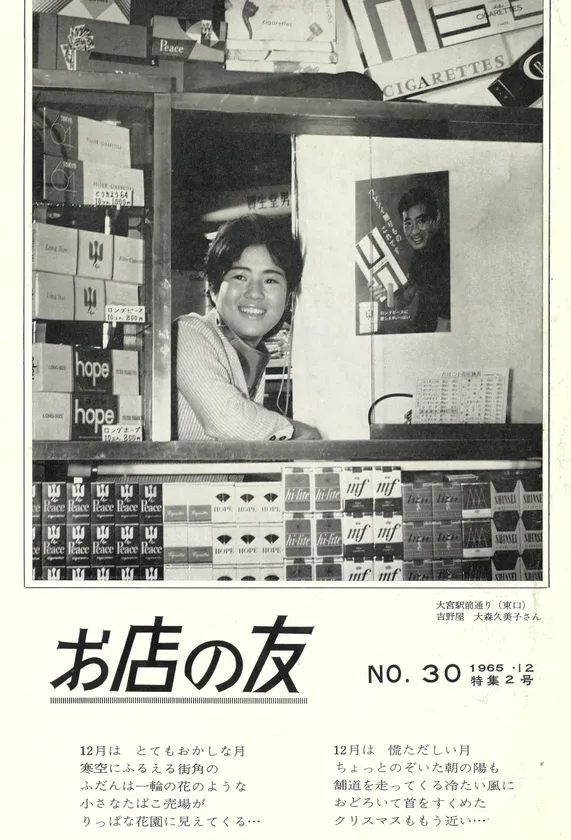

Photo.15 『お店の友』No.30 日本専売公社東京地方局 1965年(昭和40)

日本専売公社東京地方局から管内の店舗に向けて出版された冊子。この表紙には大宮駅近くのたばこ屋さんの写真が掲載されており、当時の雰囲気を伝えている。

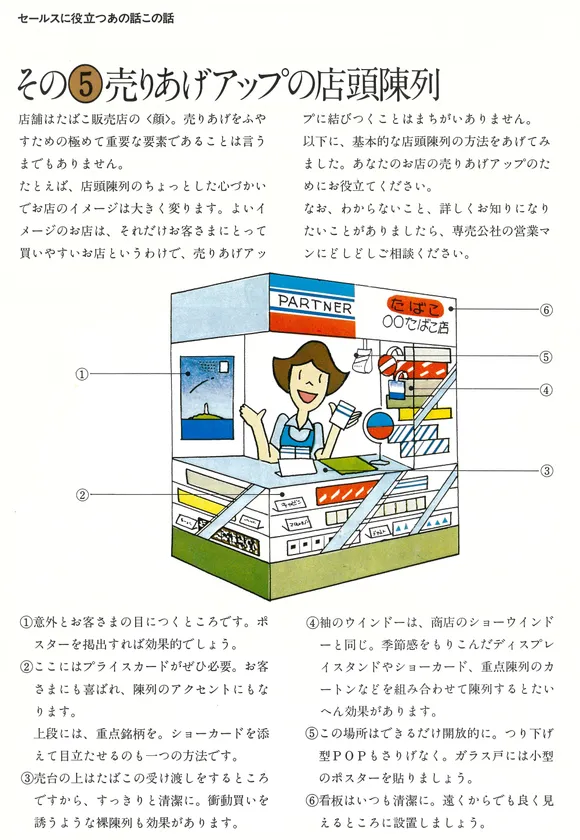

Photo.16 「売りあげアップの店頭陳列」 『たばこの知識』(1979年)より

日本専売公社から全国の店舗に向けて出された指南書。具体的な陳列方法が記載されている。

Photo.17 1980年代の店頭 浜田屋(千葉県)

【自動販売機】

1888年(明治21)に俵谷高七が特許出願した自販機は日本初の自動販売機といわれ、たばこを主に想定したものでした。専売局は小売人も自販機を設置できるよう制度を整えましたが、すぐには普及しませんでした。その後、大正後期には、鉄道切符や袋菓子などの自販機が登場、昭和前期になると、たばこの自販機も駅などに設置され、徐々に広がり始めました。

設置台数が一挙に伸びるのは1970年代からです。高度成長を経て人びとの生活リズムが変わり、早朝、深夜、休日にもたばこを買いたいという消費者が増えたことで、自販機が重宝されました。1968年(昭和43)には全国で500台弱であったのが、70年に4万台を越え、72年に10万台、82年には30万台と飛躍的に普及していきました。

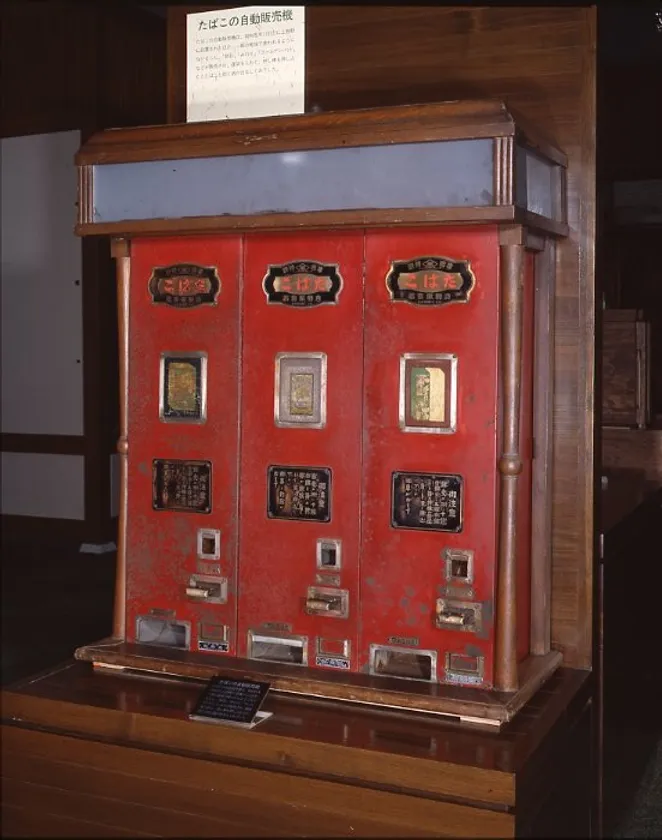

Photo.18 昭和前期の煙草自働発売機

Photo.19 売り場の横に自販機を設置した店舗 1980年(昭和55)

【たばこペーパークラフトとスモーキンクリーン・キャンペーン】

使用済みのたばこパッケージを使ったペーパークラフトは、専売公社のアンテナショップ「たばこサービスセンター」で、1970年代前半に始まりました。その後、1973年(昭和48)秋の第一次オイルショックによる節約ムードの波に乗って、マスコミがこぞって取り上げました。

1974年(昭和49)になると、ポイ捨てが問題化していた状況を受け、専売公社は「スモーキンクリーン・キャンペーン」を開始、街の清掃活動を行います。「たばこペーパークラフト」もその一環となり、全国各地でたばこ店の装飾となったほか、友の会やコンクールで広く一般にも創作の輪が広がりました。

Photo.20 たばこペーパークラフトで飾られた店内 今泉ハル子商店(福岡県)