たばこと塩の博物館では、2023年9月16日(土)から11月12日(日)まで、「芥川龍之介がみた江戸・東京」展を開催します。

日本を代表する文豪のひとりである芥川龍之介は、明治25年(1892)に東京市京橋区に生まれ、少年期を東京下町(本所周辺)で過ごしました。大正5年(1916)、東京帝国大学在学中に発表した「鼻」が夏目漱石に評価され文壇に登場、その後数多くの作品を残しました。龍之介が生きた明治20年代から昭和初期にかけては、東京の風景、人々の文化・風習が大きく変わった時代でした。

本展では、浮世絵や絵葉書などを多数展示、芥川龍之介の作品と彼の言葉も紹介しながら、“江戸”から“東京”に大きく変わっていく街の様子を伝えます。あわせて、龍之介が愛喫したゴールデンバットをはじめ、龍之介とたばこのエピソード、江戸時代から続いてきた「細刻みたばこをきせるで吸う」形態から紙巻たばこへと大きく変化していった当時のたばこ事情に関しても紹介します。さまざまな資料を通し、芥川龍之介がみたであろう変化していく江戸・東京の姿をご覧いただきます。

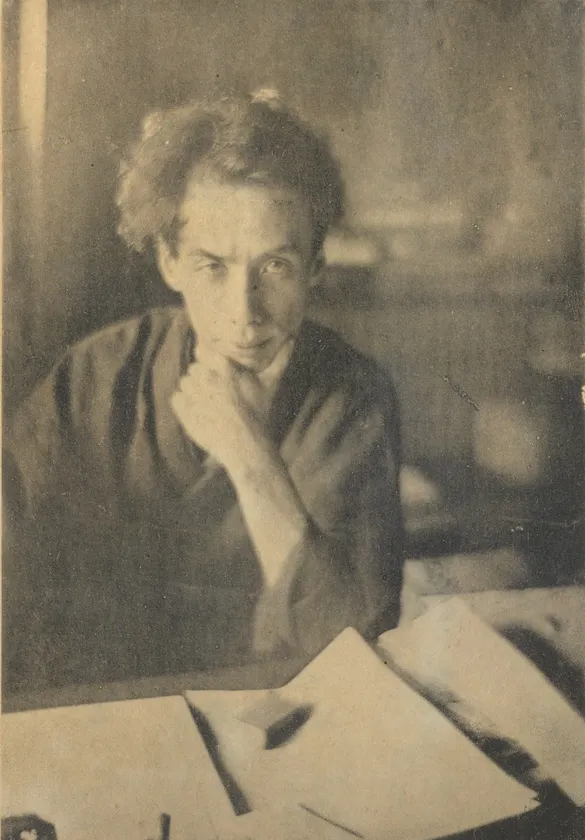

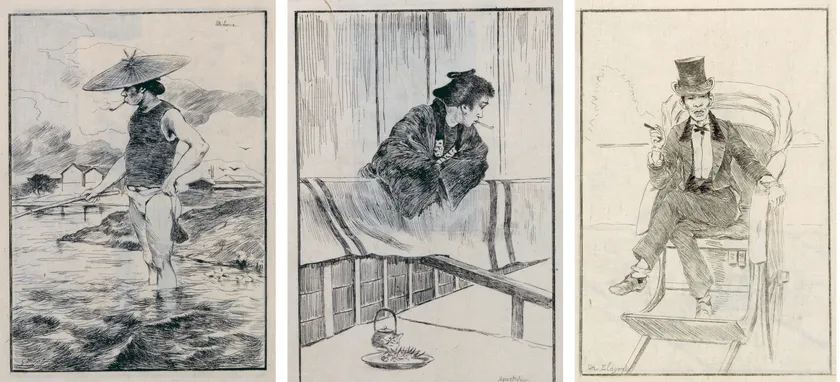

Photo.01 『芥川龍之介集』より

■開催概要

名称 : 「芥川龍之介がみた江戸・東京」

ヨミ : アクタガワリュウノスケガミタエド・トウキョウ

会期 : 2023年9月16日(土)~11月12日(日)

主催 : たばこと塩の博物館

会場 : たばこと塩の博物館 2階特別展示室

所在地 : 東京都墨田区横川 1-16-3(とうきょうスカイツリー駅から徒歩10分)

電話 : 03-3622-8801

FAX : 03-3622-8807

URL : https://www.tabashio.jp

入館料 : 大人・大学生:100円

満65歳以上の方:50円

小・中・高校生:50円

開館時間: 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日 : 月曜日(ただし、9月18日、10月9日は開館)、

9月19日(火)、10月10日(火)

※やむをえず開館時間や休館日を変更する場合があります。最新の開館情報は、公式X(旧Twitter 「@tabashio_museum」)かお電話でご確認ください。

【展覧会の構成と作品紹介】

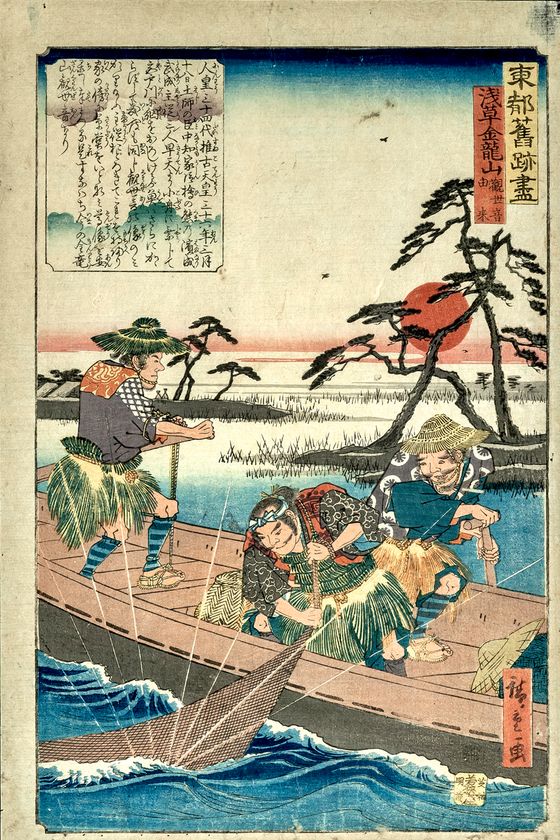

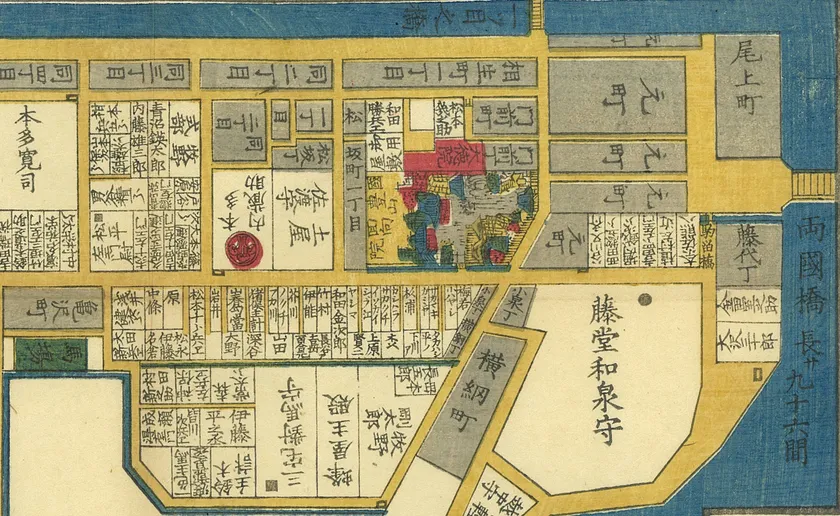

01 龍之介の生い立ち ~明治期の本所・両国~

龍之介は、明治25年(1892)3月1日に東京市京橋区入船町8丁目(現・東京都中央区明石町)に生まれました。生後7ヶ月ごろ、母親が病気になり、母の実家である芥川家に引き取られ、母の兄とその妻、母の姉である伯母に育てられることになりました。芥川家は当時、本所区小泉町15番地にあり、龍之介は18歳になるまで本所・両国周辺で過ごしました。

芥川家は代々、江戸城内の茶室を管理し、将軍や大名たちを茶の湯で接待した奥坊主の家柄でした。江戸幕府に仕える家柄、さらに本所・両国という土地柄もあって、龍之介は身近に“江戸的なるもの”を感じながら育ちました。また、養母は通人として知られる細木香以の姪でした。細木香以は幕末から活躍する俳人、商人であり、ここにも“江戸的なるもの”がありました。

Photo.02 『本所絵図』 嘉永5年(1852) たばこと塩の博物館蔵

龍之介の育った芥川家は、江戸時代から隅田川や回向院の近くにあった。

Photo.03 「(東京名所)両国回向院」絵葉書 個人蔵

後ろに国技館が見えることから明治42年(1909)以降に撮影されたもの。

Photo.04 龍之介の養母の叔父である細木香以の銘が彫られたきせる たばこと塩の博物館蔵

【芥川龍之介が愛した「東京」の色 大川(隅田川)】

龍之介は大正3年(1914)に発表した「大川の水」という作品で大川=隅田川について述べています。「大川」そしてふるさとの「本所・両国」に対して“江戸的なるもの”を感じつつも、近代化によって変化していった“開化的なるもの”を合わせて感じていたとされています。

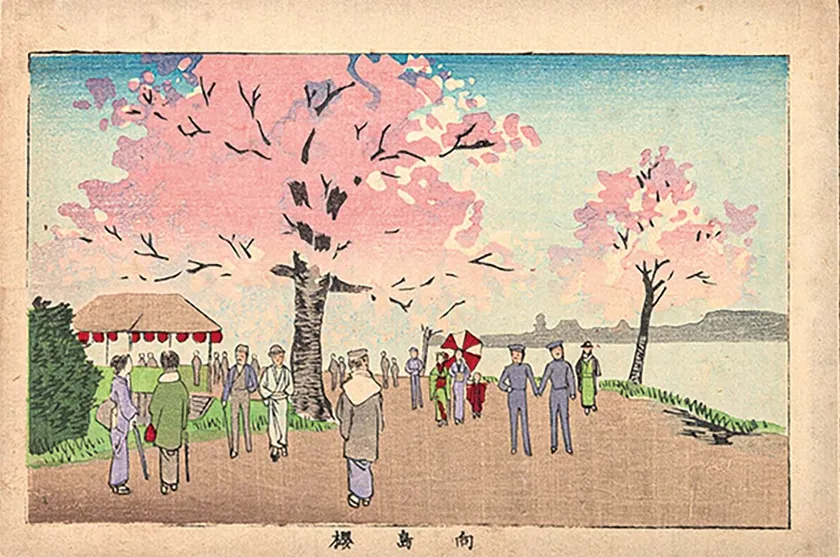

Photo.05 「東京真画名所図解 向島桜」 井上安治画 たばこと塩の博物館蔵

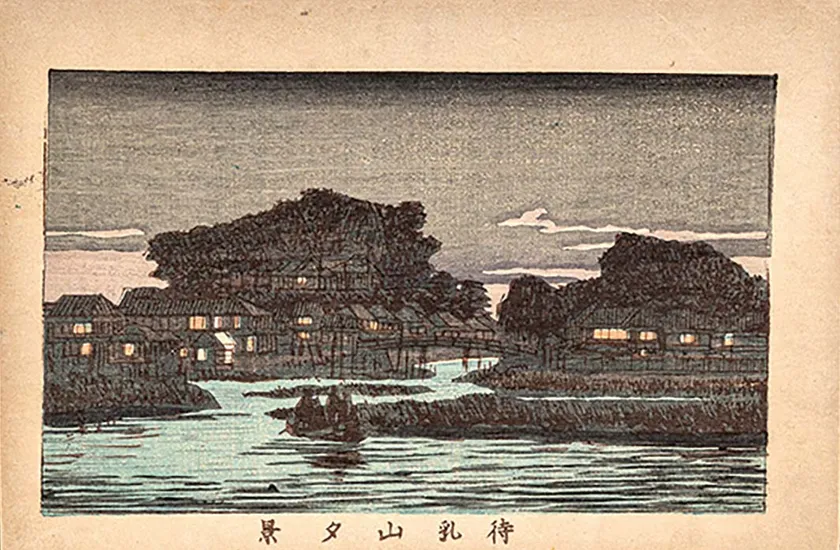

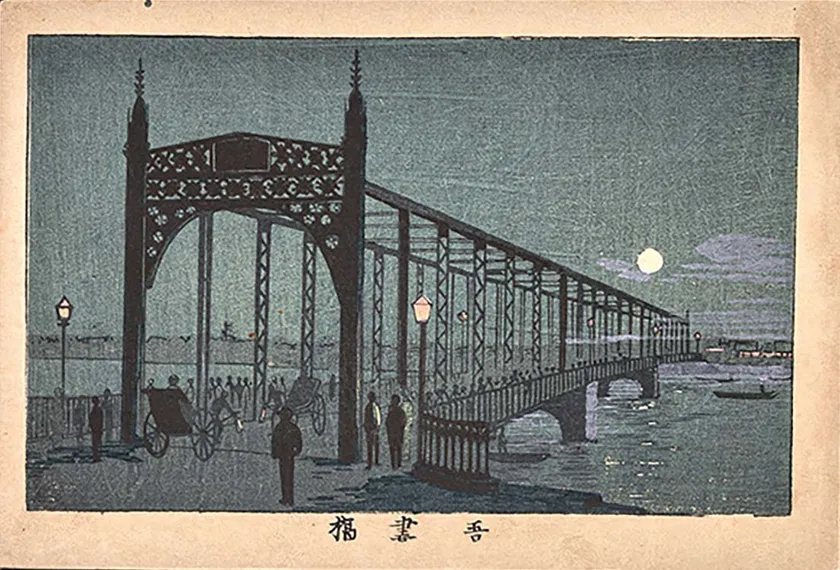

井上安治(1864-1889)が東京の名所を描いた「東京真画名所図解」。本シリーズは、「江戸」から「東京」へと変わりつつある風景を写実的に描いた作品として人気を博した。

Photo.06 「東京真画名所図解 待乳山夕景」 井上安治画 たばこと塩の博物館蔵

Photo.07 「東京真画名所図解 吾妻橋」 井上安治画 たばこと塩の博物館蔵

Photo.08 「東京両国橋開橋の光景」絵葉書 個人蔵

明治37年(1904)に鉄橋として架けられた両国橋は、関東大震災でも大きな損傷なく生き残ったが、震災後、他の隅田川橋梁群の復旧工事に合わせて、現在の橋に架け替えられた。

Photo.09 「東京名所 隅田川之遊泳」絵葉書 個人蔵

大正6年(1917)に水質悪化を理由に禁止されるまで、隅田川は各学校の水練所として知られていた。龍之介もここで水泳を習った。

02 学生時代・作家への道 ~龍之介と学校制度~

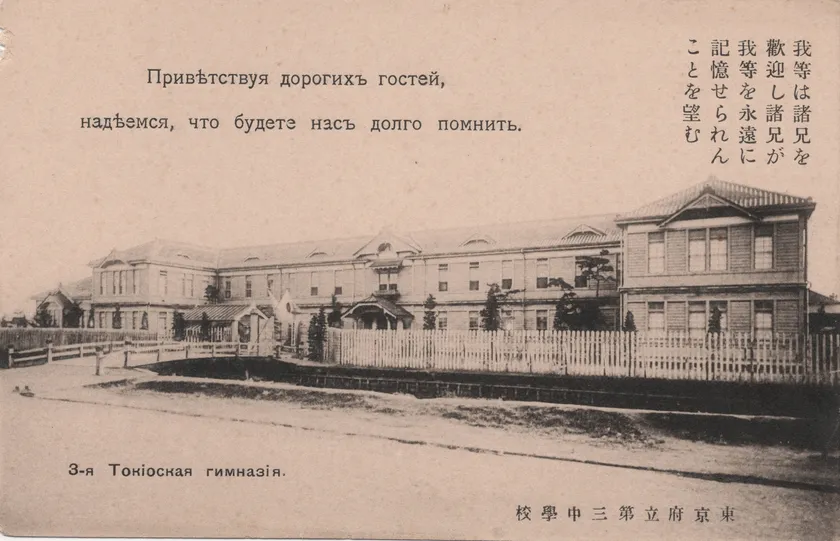

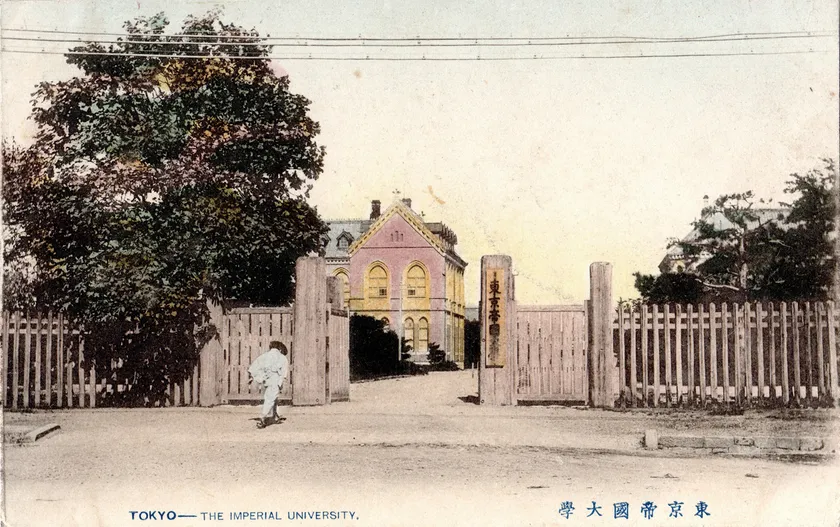

龍之介は、明治30年(1897)に回向院にあった江東小学校附属幼稚園に入園、その後、江東小学校(現・両国小学校)、東京府立第三中学校(現・両国高校)へと進学しました。幼い頃から成績優秀だった龍之介は、帝国大学の予科として位置付けられた第一高等学校に無試験検定(推薦)で入学を許可され、大正2年(1913)、東京帝国大学文科大学英文学科へ進学しました。

龍之介が学校教育を受けた明治30年代から大正初期は、江戸時代とは全く異なる戦前の日本の学校制度が整備された時期にあたり、龍之介は近代教育の申し子と言えるような履歴を辿った人物でもあります。

龍之介は、大学入学の翌年には菊池寛、久米正雄らと共に同人誌『新思潮』(第3次)を刊行、大正4年(1915)年には代表作の一つとなる「羅生門」を『帝国文学』に発表しました。さらに大正5年(1916)に発表した「鼻」は漱石に絶賛され、芥川龍之介の名が文壇に広まるきっかけとなりました。

Photo.10 「東京府立第三中学校」絵葉書 個人蔵

Photo.11 「東京帝国大学」絵葉書 個人蔵

03 龍之介と大正・昭和という時代

芥川龍之介が作家としての名声を得たのは大正時代で、昭和2年(1927)に亡くなるまで、多くの作品を残しました。大正時代は、「大正デモクラシー」という言葉に代表されるように、政治、社会、文化とあらゆる面で変化が起こった時代でもあります。文学界でも、作家たちが複数の派閥に分かれてそれぞれ雑誌を発行するなど、非常に華やかな時代でした。近代化が進む中で、新時代への期待を語る作品もあれば、不安定な時代に退廃的な思想を語る作品、耽美的な作品なども登場しました。そうした中で、龍之介は「江戸」(江戸情緒)と「東京」(近代化)を内包し、その狭間でさまざまな葛藤をした作家といわれています。

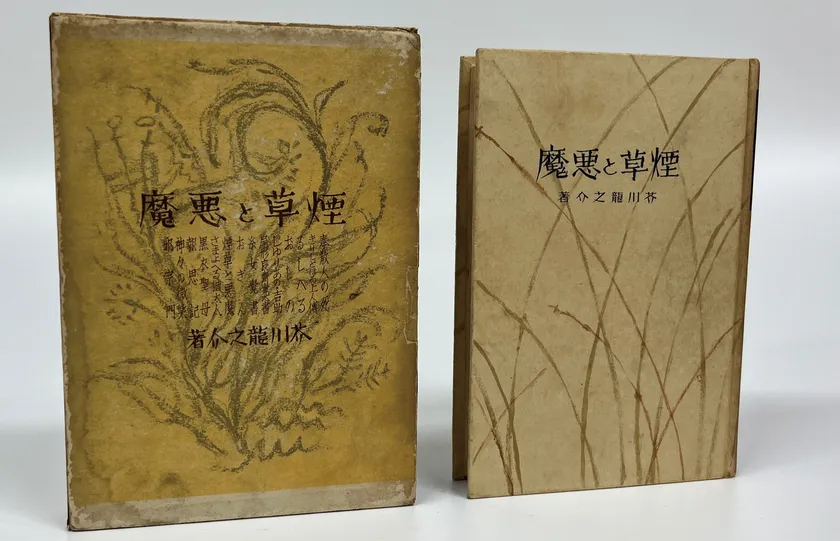

Photo.12 『煙草と悪魔」』昭和10年(1935) 荻原星文館版 たばこと塩の博物館蔵

「煙草と悪魔」は、大正5年(1916)11月に『新思潮』誌上に発表された。

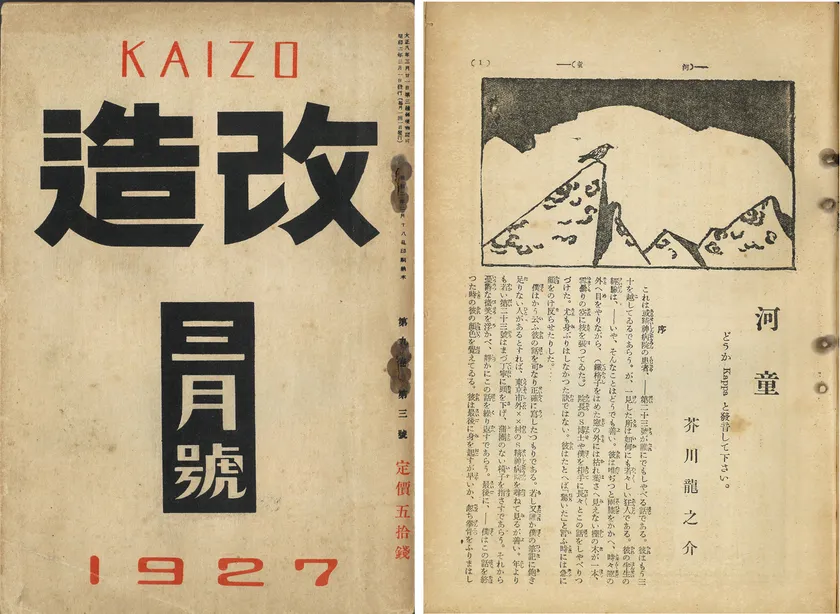

Photo.13 「河童」が掲載された『改造』(1927年3月号) たばこと塩の博物館蔵

「河童」は晩年の代表作として有名で、龍之介の命日7月24日が「河童忌」と呼ばれるのはこのため。

【関東大震災と芥川龍之介】

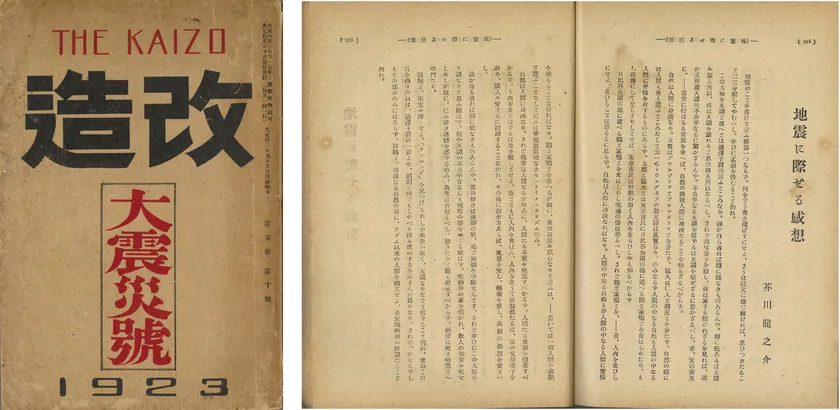

大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災は、東京・神奈川をはじめとする関東一円や伊豆諸島に大きな被害をもたらしました。特に江戸時代以来の中心地である銀座、日本橋、そして現在の台東区、墨田区などの被害は大きく、龍之介が育った東京市本所区(現・墨田区南部)は、火災などの影響で、最大の被害者が出た地域でした。政府は、震災直後から帝都復興院(のちに復興局)を立ち上げ、大規模な復興事業を行い、新たな「帝都・東京」がつくられていきました。

大正3年(1914)から田端に住んでいた龍之介のもとには、震災直後から震災に関連した執筆依頼が多くありました。龍之介はその中で、震災と人々の姿を克明に記録するとともに、急激に変化していく東京に感じる違和感を著しました。

Photo.14 「吾妻橋の惨状」絵葉書 個人蔵

Photo.15 「本所被服廠跡写真」絵葉書 個人蔵

Photo.16 『改造 大震災号』(1923年10月)に掲載された 芥川龍之介「地震に際せる感想」 個人蔵

震災直後に依頼され、寄稿したもの。

04 龍之介とたばこ ~近代たばこ小史~

たばこは、日本には16世紀末に伝来し、広がっていきました。江戸時代から明治にかけては「細刻みたばこをきせるで吸う」という独自の喫煙風俗が主流でしたが、幕末から明治にかけて紙巻たばこがもたらされると、喫煙風俗も変化していきました。明治期においては都市部を中心に浸透していった紙巻たばこですが、大正時代末ごろになると、全国的に細刻みたばこの製造量を超え、主役になっていきました。龍之介も愛煙家として知られ、両切の紙巻たばこ「ゴールデンバット」を好んでいたようです。龍之介の作品にはさまざまなたばこが登場し、龍之介とたばこに関するエピソードも数多く残されています。ここでは、当館ならではの切り口として、龍之介とたばこ、たばこ文化の変化について紹介します。

Photo.17 ビゴー 『おはよ』 明治16年(1883) たばこと塩の博物館蔵

フランス人・ビゴー(1860-1927)による銅版画集。明治初期の日本の職人や風景など、そして喫煙風俗も描かれている。

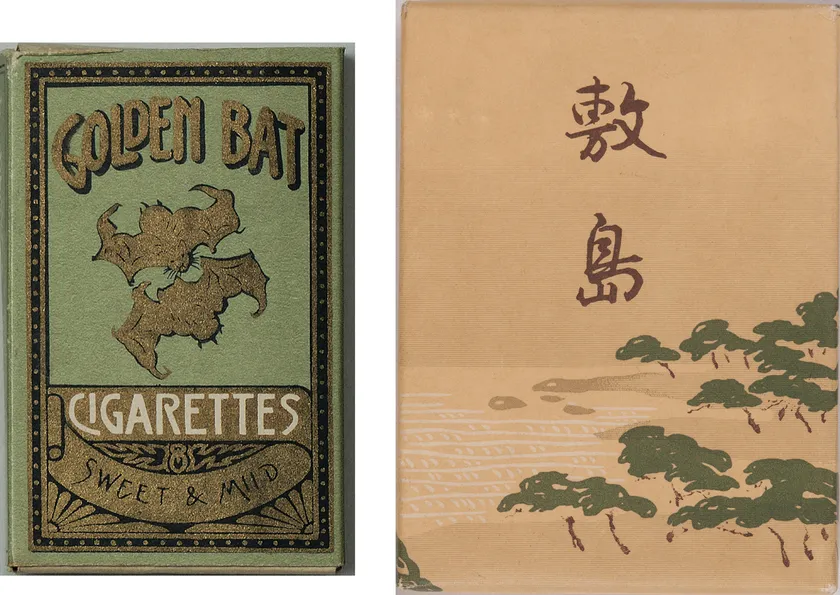

Photo.18 龍之介が愛喫した「ゴールデンバット」(両切紙巻たばこ)と「敷島」(口付紙巻たばこ) たばこと塩の博物館蔵

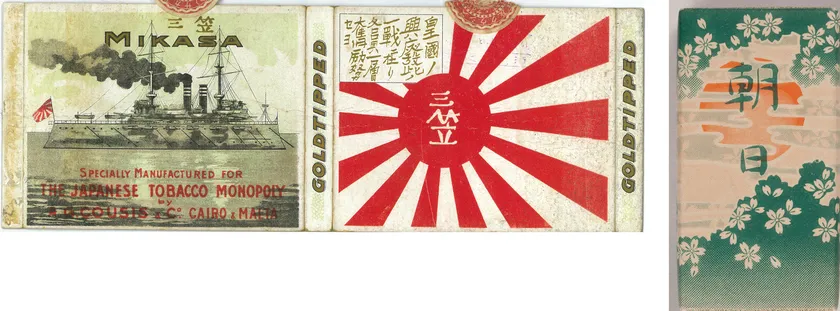

Photo.19 龍之介の作品に登場する「三笠」と「朝日」 たばこと塩の博物館蔵

小説「あばばばば」には、たばこ屋で「朝日」を注文したところ、旭日旗の描かれた「三笠」が出されるくだりがある。

【芥川龍之介の思い出】

昭和2年(1927)7月24日、龍之介は、田端の自室で「ぼんやりとした不安」を動機として服毒自殺し、社会に衝撃を与えました。さまざまな雑誌に、多くの作家が龍之介を追悼する文章を寄せましたが、その中には、龍之介とたばこについて語られるものも多くありました。

同じ夏目漱石門弟として交流を重ねた内田百けん〈もんがまえに月〉(1889-1971)も、「湖南の扇」(『鶴』【1935年】に所収)で龍之介がマッチでたばこに火をつけるときの癖に触れた追悼文を寄せており、龍之介とたばこのエピソードが多く残されていることが窺えます。