株式会社 水と匠は、富山県砺波(となみ)市の美しい農村景観「散居村」の地で、築120年の古民家を再生した宿+レストラン「楽土庵(らくどあん)」を10月5日(水)に開業するにあたり、予約の受付を開始いたします。

ピエール・ジャンヌレのラウンジチェアが配された楽土庵ラウンジ

【富山の田園風景の中に佇む、1日3組限定のアートホテルとイタリアンレストラン】

楽土庵は、三方を水田に囲まれた、「アズマダチ」と呼ばれる富山の伝統的な民家を活かした、1日3組限定のスモール・ラグジュアリーな宿。土・木・和紙・絹など古来からの自然素材を用いた、周囲の自然環境や歴史と切れ目なくつながる空間に、民藝・工芸や現代アートが調和しながら設えられます。敷地内には、富山の海・山・里の豊富な食材を使った富山ならではのイタリア料理を提供するレストラン「イルクリマ」と、民藝・工芸品、富山の食などを扱うブティックを併設します。

客室「紙 shi」壁から天井にハタノワタルの和紙が使用されている。

【開業記念宿泊プランもご用意】

開業にあたり、夕食時のスパークリングワイン付き開業記念宿泊プランや、お宿での茶道お稽古、富山の森の精油を使ったオリジナル・アロマスプレー作りなど、楽土庵ならではの体験メニュー付きのプランも発売します。

【富山の土徳を体感する】

散居村鳥瞰(Photo by Nik van der Giesen)

楽土庵のコンセプトは、周囲の景観・空間・アート・料理・アクティビティなどを通じて「富山の土徳(どとく)」を体感していただくこと。「土徳」とは、人が自然と共に作りあげてきた、その土地が醸し出す品格のようなもの。富山の地を訪れた民藝運動の創始者・柳宗悦が、厳しくも豊かな環境の中で、恵みに感謝しながら生きる人々に出会い、「ここには土徳がある」と表現したと言われています。

その一つの現れが、楽土庵が位置する「となみ野の散居村」です。田園のなかに家屋が分散しその周りを「カイニョ」と呼ばれる屋敷林が囲む、日本独特の稲作農村形態で、国の重点里地里山に選定されています。500年の年月をかけて作られてきた景観は、自然と人との共生の賜物であり、そこでは日本的なサステナブルな暮らしが営まれてきました。

屋敷林の樹木は家の木材や燃料となって循環し、多様な生き物を育む場所でもあります。また、張り巡らされた用水路、水をたたえた水田、屋敷林があることで、市街地に比べ地表面の温度を13度も下げるなど環境面でも意義あることがわかっています。SDG'sやサステナブルという言葉が生まれるずっと前から営まれてきた自然と人の共生の智慧を発信し、富山の土徳に触れることで、訪れる人が癒される宿を目指します。

【自己と地域の再生につながる「リジェネラティブ・ツーリズム」の提唱】

散居村の石仏(Photo by Nik van der Giesen)

一方で、お米の需要の減少や農家の担い手不足で増える耕作放棄地、ライフスタイルの変化の中で屋敷林やアズマダチ古民家の減少など、その美しい景観だけでなく、文化や信仰、コミュニティが失われようとしています。

そこで、楽土庵という宿を拠点に、この散居村の保全と未来継承にも取り組みたいと考えました。富山の土徳に触れることで、旅する人が癒されるだけでなく、その旅が地域の再生にも寄与する新たな旅のスタイル「リジェネラティブ(再生)・ツーリズム」を推進していきます。

楽土庵がまずできることとして、以下に取り組みます。

1 宿泊料金の2%を散居村保全活動の基金に

2 散居村の魅力や課題を体感していただくアクティビティの実施

3 散居村のお米や野菜、地元の伝統産業や工芸作家の器などの使用や散居村オリジナル商品の開発、楽土庵ショップでの販売

例えば、宿泊料金からなる基金は、カイニョ(屋敷林)の整備を行い、その剪定枝を木質バイオマス発電に利用する活動や、カイニョの落ち葉から腐葉土を作る活動の支援に充てます。それにより、カーボンニュートラルにも貢献します。

今後、新たな「ナショナル・トラスト運動」となることを目指し、地域と外部をつなぐ、新たな散居村コミュニティを2022年度内に発足したいと考えています。また、「R4年度 サステナブルな観光コンテンツ強化事業」のモデル事業としても採択され、観光庁の支援も受けながら、本活動に取り組んでいます。

【北欧や李朝の家具、民藝から現代美術作品までが響き合う空間】

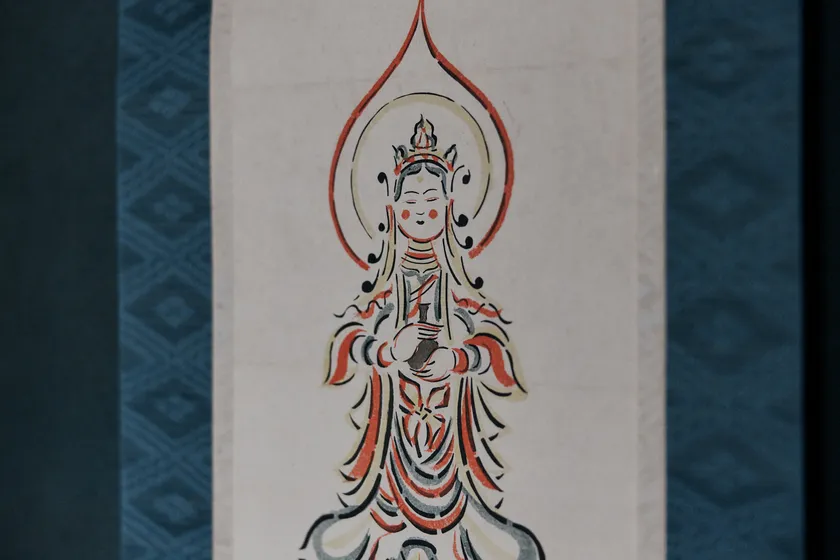

芹沢(金圭)介「観世音菩薩」(Photo by Nik van der Giesen))

「土徳」は富山にだけあるものではありません。世界各地にその土地の土徳があり、土徳が美となって現れた「もの」があります。共通しているのは、人のはからいを超えた「他力美」。楽土庵ではそうした他力美が顕現した家具や工芸・美術品を世界中から蒐集し、設えに使っています。

ピエール・ジャンヌレやハンスJ.ウェグナーらの家具、李朝のバンダチや飛騨の調箪笥、ポール・ヘニングセンやジャスパー・モリソンの照明、西アジアのバルーチ族のラグなどのインテリアの中に、芹沢(金圭)介・濱田庄司・河井寛次郎・棟方志功といった民藝作家から富山の工芸作家、内藤礼など現代美術家まで、上質な工芸やアートが設えられ、調和しています。

※「せりざわけいすけ」の「けい」は特殊文字のため代用文字「(金圭)」を使用しています。

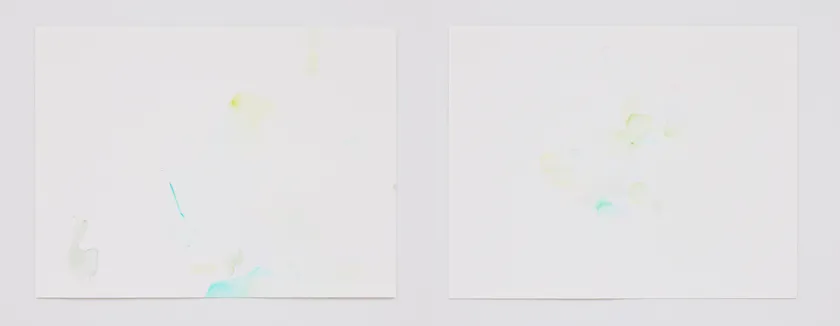

内藤礼『color beginning』2021年 紙にアクリル絵具 (C)Courtesy of Taka Ishii Gallery

他にも、スリップウェアの日本第一人者と言われる柴田雅章の陶芸作品、六田知弘の静謐な写真、現代美術家・林友子の楽土庵の土を使ったコミッションワークなど、30以上の作家の作品と骨董・古民藝作品をコレクションし、季節ごとに入れ替えながら展示をしていきます。

さらには、出逢ったものを日々の暮らしでも使っていただけるように、楽土庵の館内に設えられる工芸作家の作品やアメニティ、イルクリマで使用されるオリジナルの器はその多くをお買い求めいただけます。

【富山の食材で表現するイタリアン】

富山の海・里・山の豊かな食材

「イルクリマ」とは、イタリア語で「風土」のこと。辻調理師学校のフランス校で講師を務めながら、フランスやイタリアのレストランで修業した、伊藤雄大シェフを迎え、地元の豊かな食材を使い、イタリア料理のスタイルで、富山の土徳を表現します。

その日その季節に美味しい食材を味わっていただくため、メニューは日々変わっていきます。

時代や国境を超えて器物が調和する様を柳宗悦は「複合の美」と呼びました。散居村の景観からつながる楽土庵の複合の美の空間で、訪れる人が穏やかで健やかな時間を過ごしていただけることを願っています。

ご予約は公式サイトから

【施設概要】

施設名 : 楽土庵 Rakudo-An

開業日 : 2022年10月5日(水)

所在地 : 富山県砺波市野村島645

客室数 : 全3室最大6名

特別室「土 do」47.5m2+ウッドデッキ15m2/

「紙 shi」「絹 ken」40m2+ウッドデッキ22.5m2

お問い合わせ: info@rakudoan.jp /Tel. 0763-77-3315

レストラン「イルクリマ」:全20席 ランチ/ディナー(Tel. 0763-77-3999)

施主 :GRN株式会社

企画プロデュース:一般社団法人 富山県西部観光社

運営 :株式会社 水と匠

設計デザイン :51% 五割一分

施工 :松井建設株式会社

運営・広報協力 :wondertrunk & co.

広報協力 :liil合同会社

公式サイト: https://www.rakudoan.jp/