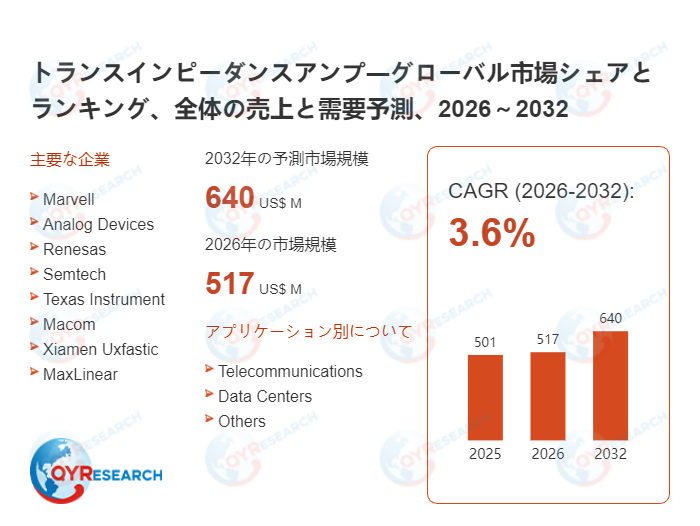

自動運転社会の実現に貢献する研究開発について ~「人とくるまのテクノロジー展2022」へ出展~

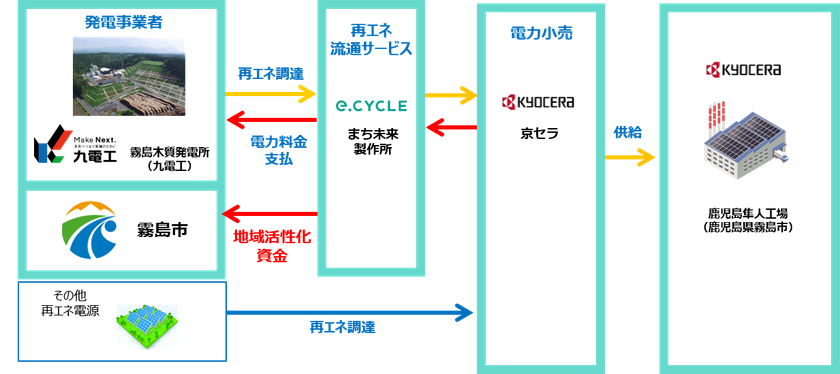

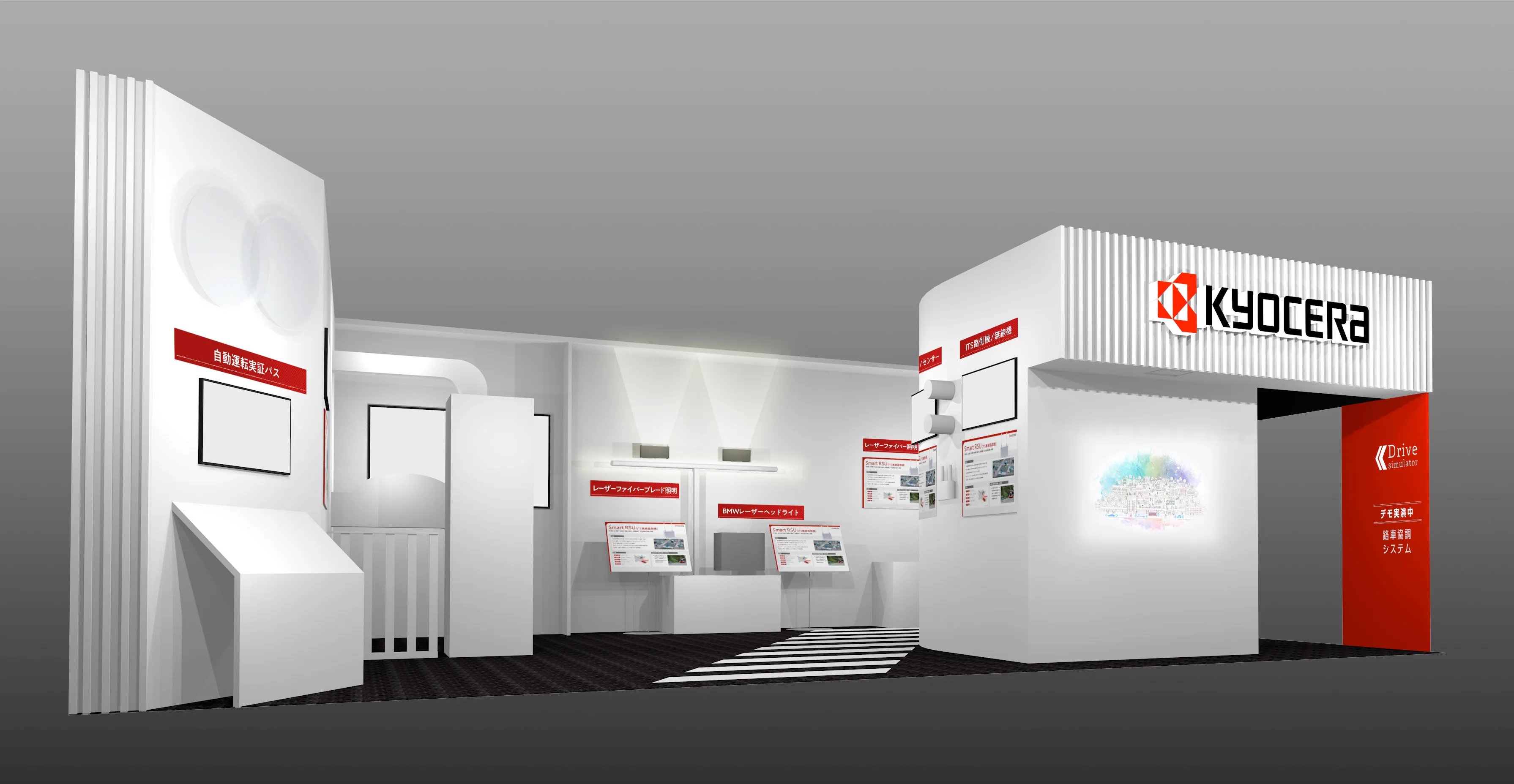

京セラ株式会社(代表取締役社長:谷本 秀夫)は、本年5月25日(水)~27日(金)の3日間、パシフィコ横浜(神奈川県横浜市)にて開催される「人とくるまのテクノロジー展2022」に出展します。本展示会は、テーマを「熱い想いで切り開こう!カーボンニュートラルへの道」として、世界的な目標であるカーボンニュートラルの実現に向けた最先端技術が一堂に集まる展示会です。当社は、"京セラのモビリティ技術で叶える繋がる地域社会"をテーマに、自動運転の実現に貢献するさまざまな技術を出展します。

京セラグループは、事業を通じて培った技術開発力により、自動車内に搭載するさまざまなデバイスやセンサーと、交通インフラに設置するITS(※1)路側機を活用した「路車協調システム」で安全な自動運転実現に貢献してまいります。

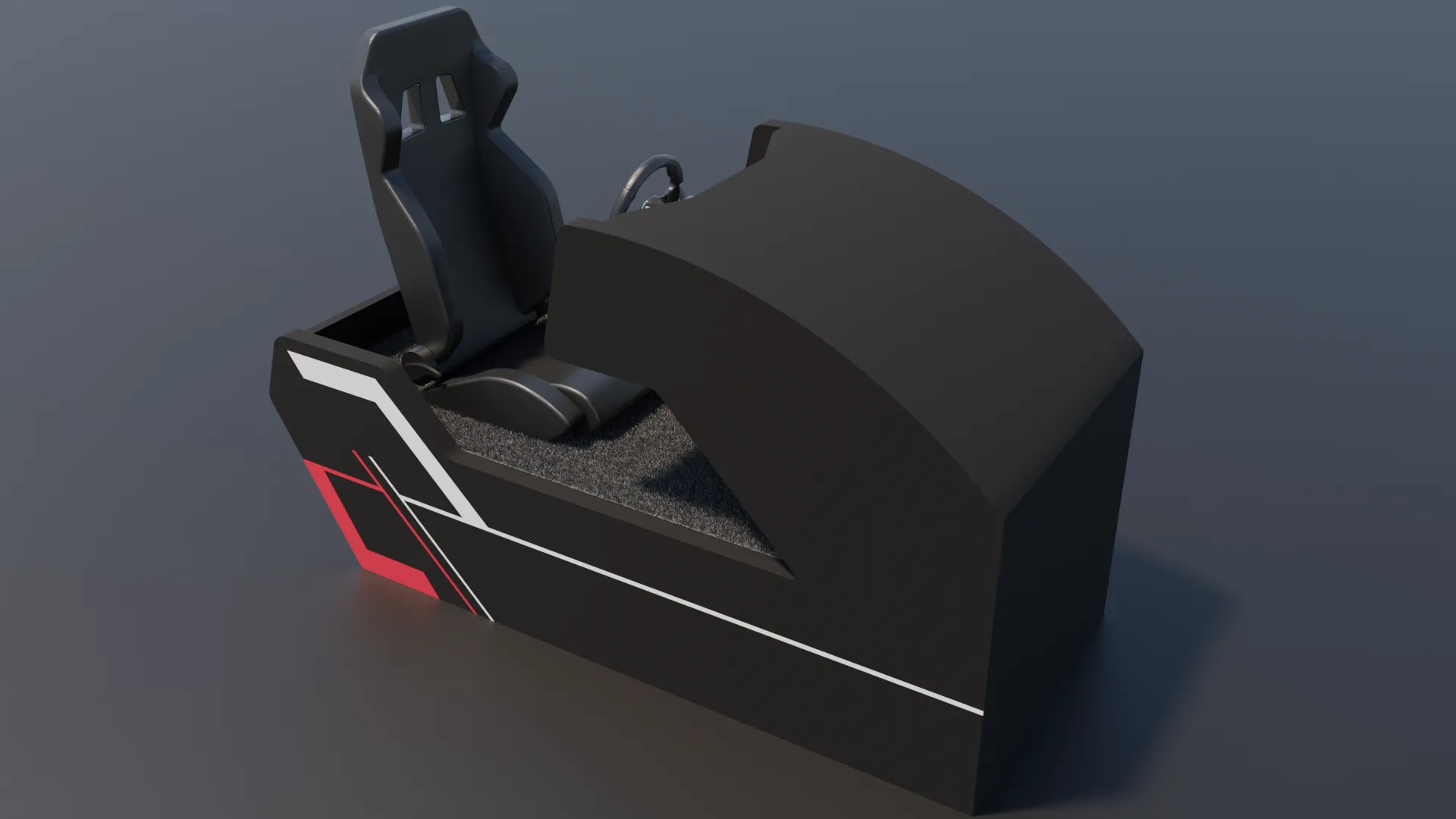

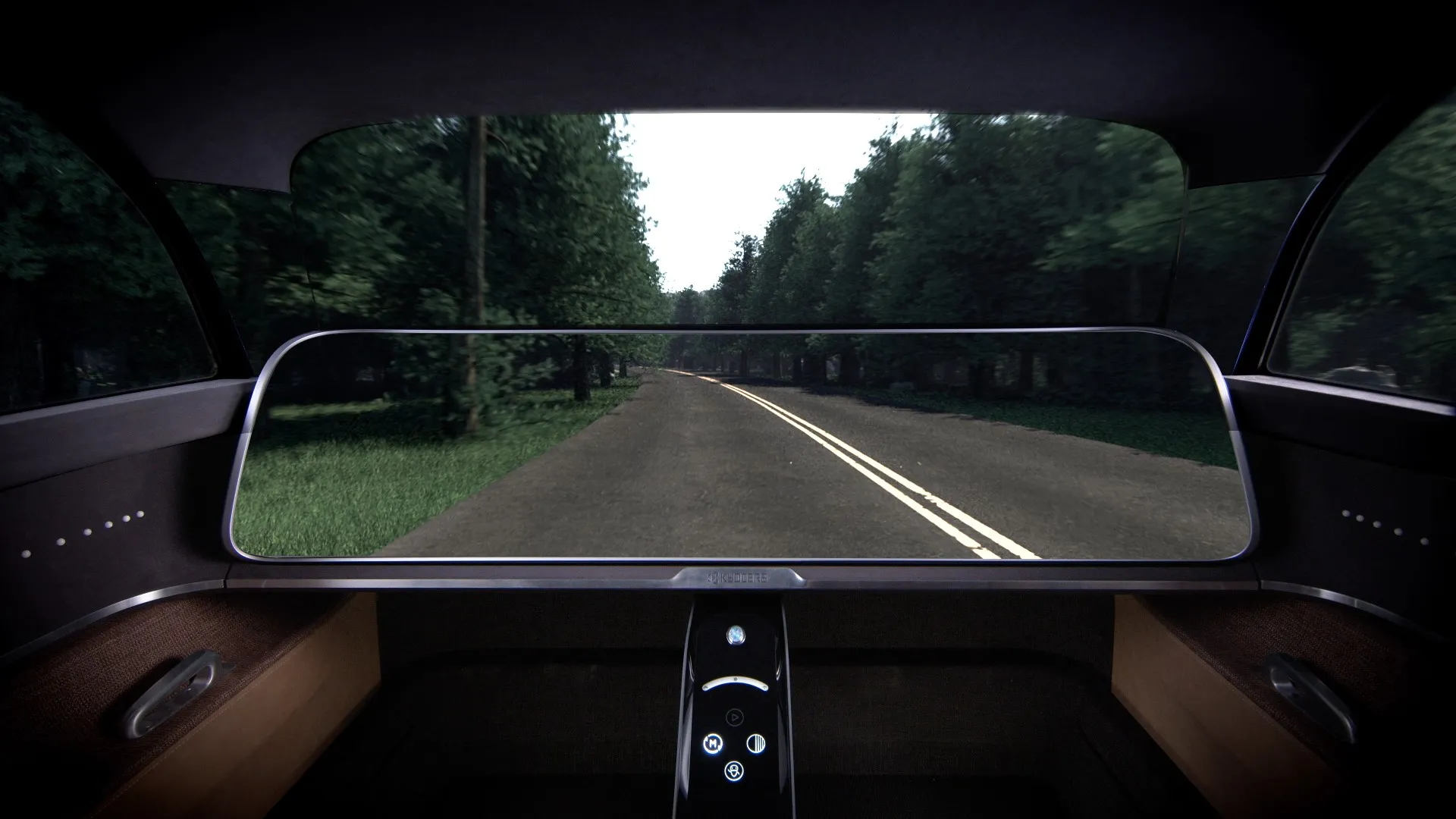

なお、展示会当日は、「路車協調システム」が実現された世界を体験いただけるドライビングシミュレータを出展予定です。

※本展示会は、リアル展示とオンライン展示のハイブリッド開催となります。

■京セラの路車協調システムに関する動画:

https://www.youtube.com/watch?v=H1O1HzD3c84

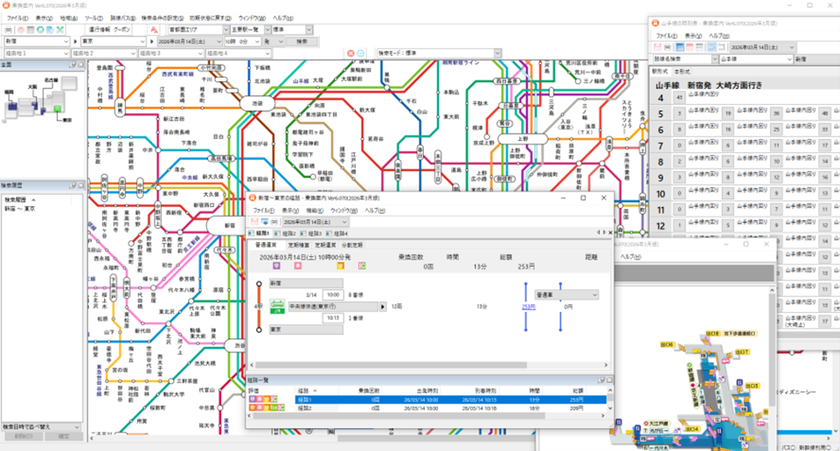

(上:ブースイメージ、下:ドライビングシミュレーターイメージ)

■「人とくるまのテクノロジー展2022」開催概要

| 開催日 | 【リアル展示会】 2022 年 5 月 25 日(水)~27 日(金)10:00~18:00 ※27 日(金)のみ 17:00 まで 【オンライン展示会】 2022 年 5 月 25 日(水)~31 日(火) ※18 日~24 日プレオープン |

| 開催場所 | パシフィコ横浜(小間番号 144) |

| 公式サイト | https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/ |

■京セラの主な出展内容 (予定)

ITS無線路側機

見通しの悪い交差点の電柱や信号機などのポールに取り付けるITS無線路側機を開発中です。車や自転車などと無線通信を行い、歩行者や車両の位置、信号情報などの交通インフラに関する情報を集約・配信します。

FIR(※2)カメラなどのセンサーをはじめさまざまな機器を接続することができ、センサーなどによって検知した死角の情報をITS無線路側機で車両へ送信することで、ドライバーに危険を知らせます。

FIRカメラ路側機センシングシステム

FIRカメラを使ったセンサーで、歩行者や車両を認識し、その位置情報・速度情報などを検出することができます。物体から放射される遠赤外線の映像化により、夜間や雨・霧などの悪天候で人の目では確認しづらい状況下や、遠距離もセンシングすることが可能です。また、歩行者や普通車はもちろん、自転車、バイク、大型車なども識別することが可能です。死角にいる歩行者や車両などの情報を、ITS無線路側機と連携しドライバーに知らせることで、事故防止に貢献します。

自動運転実証バス

京セラはステレオカメラ、ミリ波レーダー、周辺検知カメラなど自動車側の自動運転技術を支えるセンサーや部品の研究開発にも注力しています。それらのセンサーや部品に加え、先進モビリティ社と共同開発した車両制御ECUを搭載した、実証実験用自動運転バスを、3Dホログラムサイネージでご紹介します。

(上:ステレオカメラ、下:ミリ波レーダー)

運転視界拡張技術

死角低減を目指した運転視界拡張のため、以下の2つの映像技術を開発中です。

【運転視界拡張システム】運転シーンに最適な映像をドライバーに表示し、歩行者などの存在を映像で分かりやすく提示するシステムです。さらに側面や後方などドライバーから見えない部分を効果的に表示します。

【光学迷彩技術※3】ドライバーの死角となるダッシュボードやピラーなどを、本技術を用いて透明化させることで、死角の低減を実現します。

(上:運転視界拡張システムイメージ、下:光学迷彩技術イメージ)

※1: ITSとは、高度道路交通システム(Intelligent Transport Systems)の略称です。

※2: FIRとは、遠赤外線(Far Infrared Rays)の略称です。

※3:東京大学 先端科学技術研究センター 稲見 昌彦教授と協働した、独自の光学迷彩技術です。