日経BPコンサルティング調べ 「高等教育におけるオンライン教育実態基礎調査」 (2021年6月実施) 「オンライン授業」の準備期間「1ヵ月以内」が6割弱 国立大学と私立大学で「DX推進」への意識・対応に約3倍の差 今後の課題は「ハイフレックス型授業」の導入

株式会社日経BPコンサルティング(東京都港区)は、全国の大学・短大・高等専門学校(以下、高専)を対象とした「高等教育におけるオンライン教育実態基礎調査」※の結果をまとめ、調査報告書を8月5日に発売しました(調査実施は2021年6月)。オンライン教育(授業)の取り組み実態と、今後のオンライン教育推進のための課題と展望が明らかになりました。調査は全国1161の大学・短大・高専を対象とし、320校から回答を得ました。

※本調査は、特定非営利活動法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構とデジタルアーカイブ学会の協力を得て、デル・テクノロジーズ株式会社(神奈川県川崎市)の協賛の元に実施した。

1. 調査結果のポイント

●2020年度は、ほぼ全て(96.8%)の高等教育機関で「オンライン授業」が実施された

●2020年度から「オンライン授業」を導入した学校の6割弱で準備期間は「1ヵ月以内」

●「オンライン授業」導入の目的は95.9%の学校が「コロナ禍の対応として」。国立大学では「DX推進」を目的とする大学が32.1%。私立大学に比べ3倍近く、公立大学と比べると10倍近い差がある

●短い準備期間では、教員のスキルアップは最低限の対応に留まり、著作権など専門的な対応に遅れが見られる

●学生の受講データの取得率は高いものの、「分析」が課題

●教員へのフィードバックは主に「教員個人」に対してとなる。その一方で、2019年以前から「オンライン授業」を導入している学校では、「学部単位」など広く情報共有がなされている

●自由回答では、2020年度後半から「ハイフレックス型授業」導入に関する問題・課題が散見される

●2020年度は、ほぼ全ての高等教育機関で「オンライン授業」が実施された

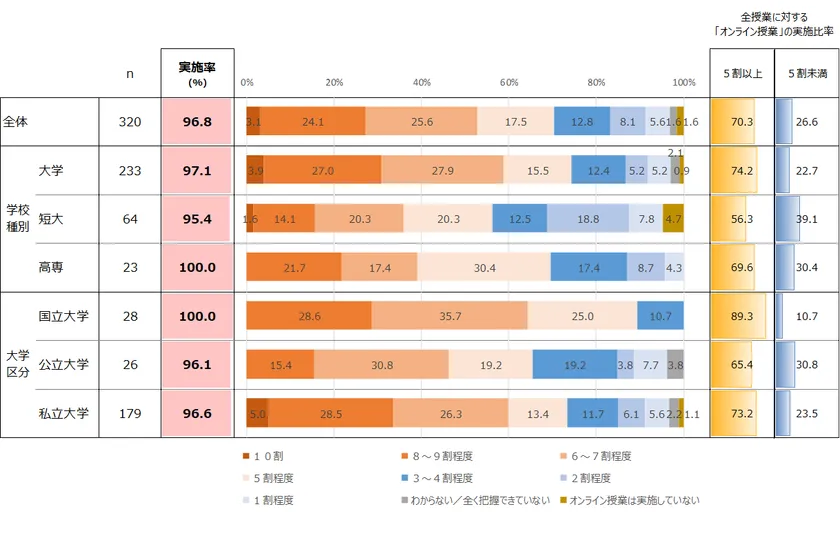

調査に回答した大学・短大・高専320校の内、2020年度(令和2年度)の「オンライン授業」実施率は96.8%(310校)※「わからない/全く把握できていない」を除く。ほとんどの大学・短大・高専で「オンライン授業」が実施された。国立大学と高専では、回答校の全て(100%)が実施している。全授業に対する「オンライン授業」の実施比率では、「6~7割程度」が25.6%、「8~9割程度」が24.1%となっており、全授業の5割以上を「オンライン授業」とした学校は7割にのぼる(図1)

図1. 2020年度オンライン授業実施率と全授業に対するオンライン授業の実施比率

図1. 2020年度オンライン授業実施率と全授業に対するオンライン授業の実施比率

●2020年度から「オンライン授業」を導入した学校の6割弱で準備期間は「1ヵ月以内」

2020年度から「オンライン授業」を導入した286校のうち、57.7%と6割弱が、準備期間は「1ヵ月以内」と回答。「2~3ヵ月以内」までを含めると9割以上の学校が、コロナ禍対応として短期間で準備を進めたことがわかる。(図2)

図2. オンライン授業を導入(開始)するにあたり、要した準備期間

(2020年度から「オンライン授業」を導入した学校ベース)

https://www.atpress.ne.jp/releases/269781/img_269781_2.png

●「オンライン授業」導入の目的は95.9%の学校が「コロナ禍の対応として」。国立大学では「IT・ICT教育推進」や「DX推進」を目的とする導入が目立ち、公立・私立大学に比べ多い

2020年度に「オンライン授業」を実施した315校に「オンライン授業」導入(開始)の目的を尋ねたところ、「コロナ禍の対応として」が全体で95.9%となっている。一方、国立大学に限定すると、「IT・ICT教育推進のため」(60.7%)や「大学全体のDX推進のため」(32.1%)、「学生の学力向上のため」(28.6%)といった目的も含めて「オンライン授業」を導入している大学が公立大学、私立大学に比べ多かった。(図3)

図3. 大学区分別 オンライン授業導入(開始)の目的 上位項目

https://www.atpress.ne.jp/releases/269781/img_269781_3.png

●教員のスキルアップ支援では、「ツール・システムの操作説明」「教材作成の研修会」といった最低限の支援に留まり、著作権、肖像権、個人情報保護といった専門的な知識習得支援は遅れている

オンライン授業導入(開始)にあたり、「教員のスキルアップのための支援」を行った学校(273校)に、その支援内容を尋ねたところ、92.7%の学校で「オンラインツール・システムの操作説明と実施訓練」を行っていた。また、「オンライン教材作成の研修会実施」では50.5%の学校で実施している。しかし、「著作権、肖像権、個人情報保護の研修を実施」では、26.7%と4分の1程度の学校に留まる。短い準備期間では、教員のスキルアップについては、最低限の支援となっており、専門的な対応に遅れがあると考えられる。(図4)

図4. 教員のスキルアップ支援内容

(オンライン授業導入(開始)にあたり、「教員のスキルアップのための支援」を行った学校ベース)

https://www.atpress.ne.jp/releases/269781/img_269781_4.png

●「オンライン授業」で使用しているツール・システムは、「Zoom」が7割以上の採用率で最多に。「Microsoft」「Google」の採用率はいずれも4割前後

「オンライン授業」で使用しているツール・システムについて2020年度に「オンライン授業」を実施した315校に尋ねたところ、「Zoom」が最も多く75.2%の学校が採用していた。次いで「Microsoft Teams」が40.6%、「Google Drive」が37.1%、「Google Meet」が35.9%となっており、「Zoom」「Microsoft」「Google」の3ブランドが大きなシェアを占めている。(図5)

図5. オンライン授業で使用しているツール・システム

https://www.atpress.ne.jp/releases/269781/img_269781_5.png

●学生の受講データは「分析」が課題。データのフィードバックについては、主に「教員個人」へのフィードバックとなっている一方で、2019年以前から「オンライン授業」を導入している学校では、「学部単位」など広範な情報共有が実施されている

オンライン授業における受講記録などのデータ取得・分析については、全体の64.2%の学校が「データを取得している」と回答しているが、「分析までしている」学校は15.9%に留まる。ただし、国立大学と高専では「データ取得をして分析している」学校が3割以上となっており、積極的なデータ活用に取り組む学校が多い。(図6)

一方、これらの受講データなどをどのように教員にフィードバックしているかを尋ねたところ、「個人に直接フィードバック」をしている学校が47.0%と最も多く、学科単位や学部単位といった複数人での結果の共有をしている学校は、それぞれ2割以下となっている。ただし、「オンライン授業」を2019年以前から導入している学校では、「学部単位」でフィードバックをしている学校が4割を超え、2020年度から「オンライン授業」を導入している学校に比べ、複数人でのデータ共有がなされている。(図7)

図6. 学生の受講記録などのデータ取得・分析の状況

https://www.atpress.ne.jp/releases/269781/img_269781_6.png

図7. 学生の受講記録などのデータ取得・分析の状況

https://www.atpress.ne.jp/releases/269781/img_269781_7.png

●「オンライン授業」に関する問題や課題は時期によって異なり、今後の課題として「ハイフレックス型授業」導入の難しさが示唆された

2020年度に「オンライン授業」を実施した学校に、「4月~6月」「7月~10月」「11月~翌年3月」のそれぞれの期間に発生した「オンライン授業」に関する問題や課題を自由記述で収集した。

年度前半は「オンライン授業」という新たな環境に対して学校・教員・学生それぞれが「不慣れ」なことから、様々な「混乱」が発生していた。年度後半になると試験・テストで発生した問題や次年度に向けた取り組みを模索する様子が見られ、対面とオンラインを一つの授業で併用する「ハイフレックス型授業」導入に関する問題・課題が散見された。

2. 専門家による提言

当報告書では、調査結果に基づいた専門家の提言として、「特定非営利活動法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構」「デジタルアーカイブ学会」による「オンライン教育全般への提言」を掲載しています。

【オンライン教育推進における5つの提言】

1. オンライン教育に関して、高等教育機関は、経営上の戦略的な位置づけを明確にした上で、授業コンテンツの有効活用を含め、計画的に取り組む必要がある。

2. 単に技術面に留まらず、知財を含む所要の知見を有する専門人材を、養成・確保する必要がある。

3. 効果測定を適切に行うとともに、教員にフィードバックを行い、教育質保証の観点から、PDCAサイクルを回す必要がある。

4. オンライン教育の推進により、高等教育機関では、学修者への地理的、時間的制約を緩和するとともに、合理的なコスト削減を通じて経済的負担を軽減する必要がある。

5. 世界の動向を踏まえて、国は、先駆的な取り組みをする高等教育機関への財政支援、規制緩和等の法制度改革を通じて、日本のオンライン教育の水準向上に努める必要がある。

3. 調査概要

「高等教育におけるオンライン教育実態基礎調査」について

当調査へのお問い合わせURL: https://consult.nikkeibp.co.jp/contact/

調査報告書お申し込みURL : https://info.consult.nikkeibp.co.jp/l/651213/2021-07-29/4gfvw

調査目的:高等教育(大学・短大・高等専門学校)におけるオンライン教育(授業)の

取り組み状況を可視化し、オンライン教育(授業)の実態と展望を

明らかにすることを目的とする。

調査対象:全国の大学・短期大学・高等専門学校 ※専門職大学、大学院大学を含む

・大学 :798校

・短期大学 :306校

・高等専門学校:57校 合計:1,161校

調査手法:郵送留置き法

(郵送による調査票回収またはインターネットを利用したWeb回答)

回収実績:320件(内Web回答280件)

回答率:27.6%

※回答率詳細は表1

調査期間:2021年6月4日~6月23日

調査実施:株式会社日経BPコンサルティング

調査協力:特定非営利活動法人日本デジタル・アーキビスト資格認定機構/

デジタルアーカイブ学会

協賛 :デル・テクノロジーズ株式会社

表1. 回答率

https://www.atpress.ne.jp/releases/269781/img_269781_8.png

■大学ブランド・デザインセンターのご案内

BDCU(Brand Design Center for Universities)

https://consult.nikkeibp.co.jp/bdcu/

大学ブランド・デザインセンター(BDCU)では、大学ブランディング支援の実績が豊富なコンサルタントが、計画的で体系だった大学の全学広報、ブランドづくり、魅力度の向上をサポートします。当社の強みであるブランドコンサルティング力、編集・制作力、情報発信力を最大限に発揮し、大学の「(認知を)ひろげる」「(個性で)とがる」「(ステークホルダーを)よろこばす」という3つのステップを総合的に支援します。

■日経BPコンサルティング

日経BP全額出資の「調査・コンサルティング」、「企画・編集」、「制作」など、コンサルティング、コンテンツ関連のマーケティング・ソリューション提供企業。(2002年3月1日設立。資本金9,000万円)

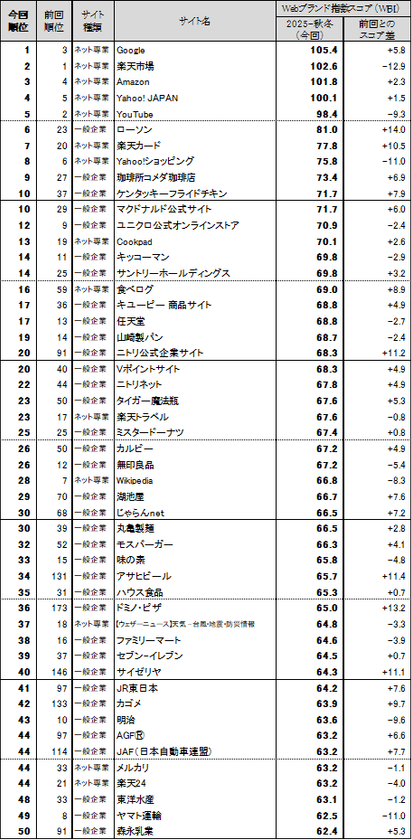

![日経BPコンサルティング調べ

「企業メッセージ調査2025」報告書、9月25日発行・発売

[ブランドメッセージ部門]

メッセージ好感度は、「こころとからだに、おいしいものを。」

(ダイドードリンコ)が2年連続で首位

[パーパス部門]

パーパス実践度は、大創産業(ダイソー)が首位。

第2位にワークマン、第3位にタカラトミーが続く](/releases/544893/LL_img_544893_1.png)