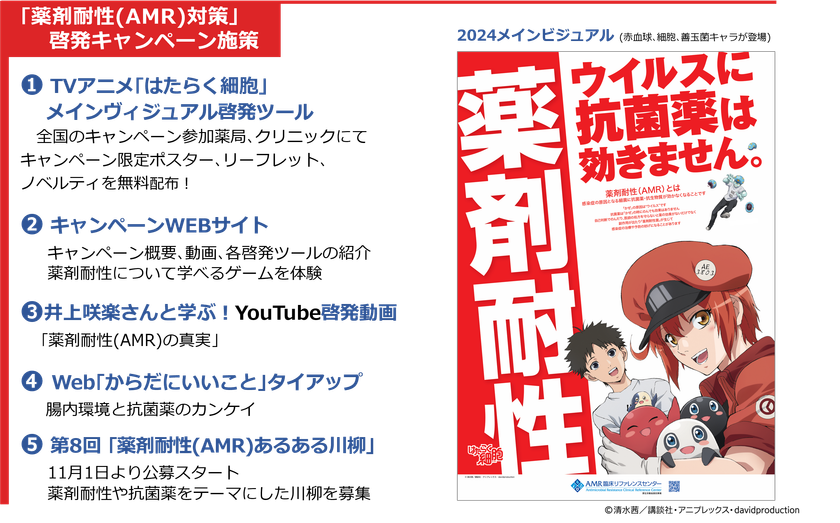

抗菌薬が効かなくなる未来に立ち向かうために 薬剤耐性から人類を守るワンヘルス 持続可能な社会のために「人と動物と環境の健康」に取り組む

AMR臨床リファレンスセンターは、『ワンヘルス(One Health)』についての調査を行い、その結果をもとに当センターの臨床疫学室 室長 松永展明医師が解説を行いました。

ワンヘルスとは、「人の健康を守るためには、動物や環境にも目を配って取り組む必要がある」という考え方です。最近では、動物由来感染症予防の視点からも、この考え方が注目されています。

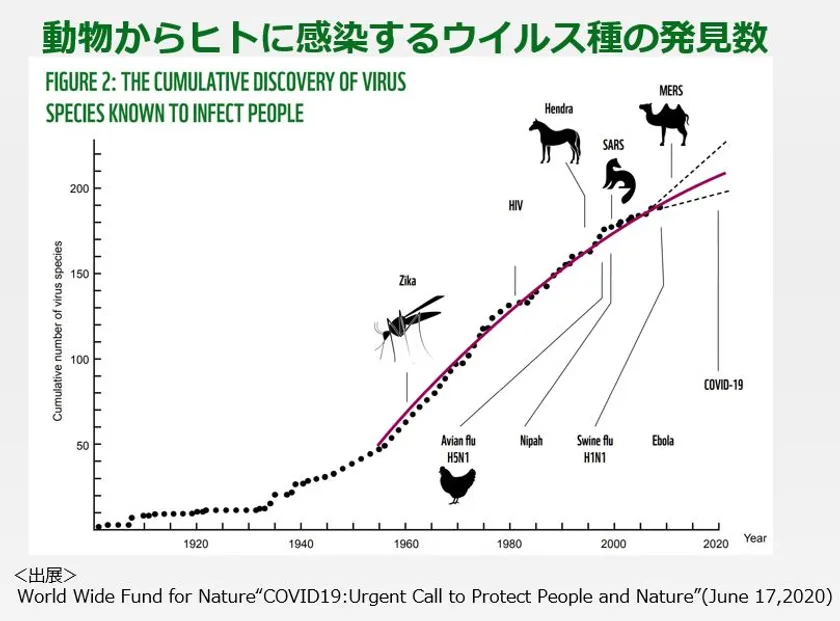

動物から人に感染する「動物由来感染症」は、世界規模で増加の一途をたどっており、未だ終息のめどが立たないCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)も、コウモリが持つウイルスが人へ感染したことが始まりと推定されています。近年では世界を震撼させたMERS(中東呼吸器症候群)、SARS(重症急性呼吸器症候群)、エボラ出血熱など重症化傾向がある感染症も動物由来感染症です。動物由来感染症はWHO(世界保健機関)で把握しているだけでも200種類以上あり、新しい種類も次々と見つかっています。

動物由来感染症で問題となるのは、ウイルスだけではありません。薬が効かない薬剤耐性菌感染症も、動物からの感染が課題となっています。畜産業では、家畜の成長促進や病気予防のため抗菌薬を飼料に混ぜて使用しており、薬剤耐性菌が広がる原因の一つになっていると指摘されています。また、ペットへの抗菌薬投与も薬剤耐性菌発生の原因となることがあります。

人間が健康であるためには、動物の健康や地球環境にも目を向けることが重要であり、それがワンヘルスという考え方です。

ワンヘルス画像

《サマリー》

今知るべき『ワンヘルス』の言葉と意味

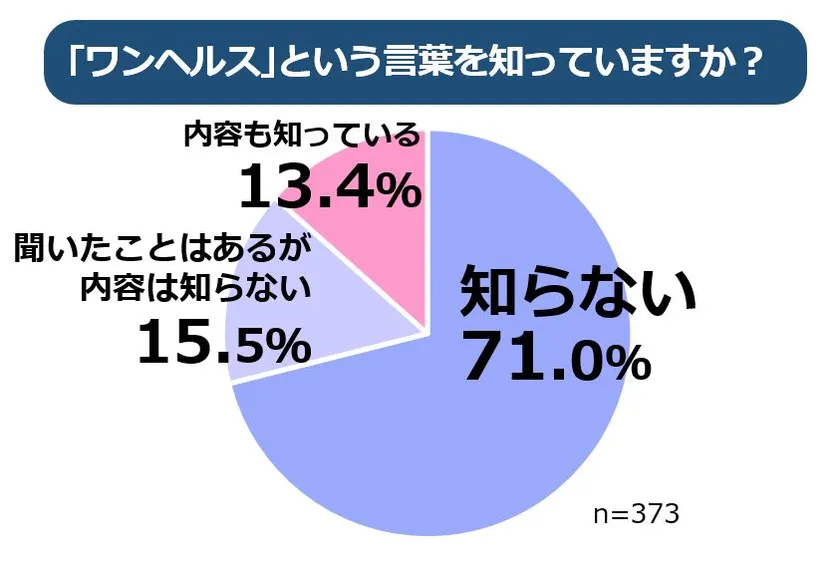

1.『ワンヘルス』という言葉を知っているのは、わずか13%

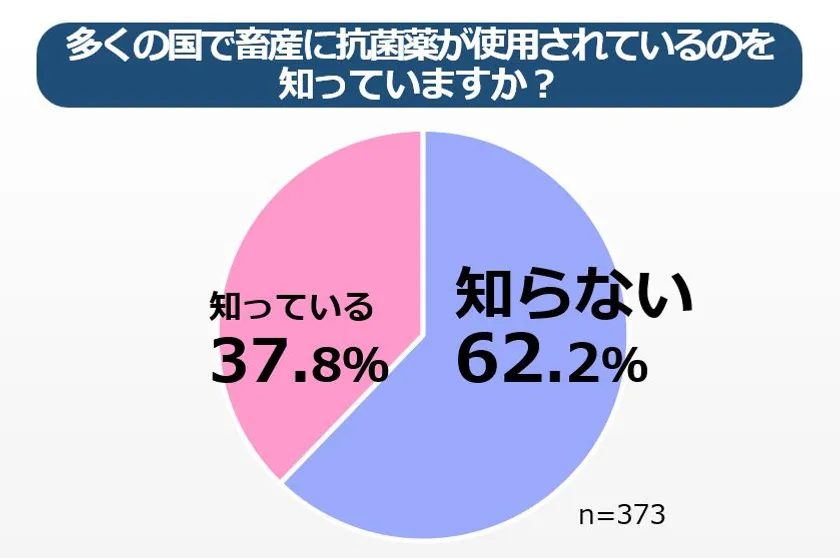

2.畜産に抗菌薬を使っていることを知っているのは約38%

3.動物由来感染症は200種類以上。薬剤耐性菌感染症もそのひとつ

4.遺伝子が他の細菌に広がり、薬剤耐性菌が世界的な問題に

5.欧米とは異なる日本の畜産。EUは畜産での予防的抗菌薬中止へ

6.ペット向けの抗菌薬販売量の約半数は人用

7.野生動物、海の生物への対策もワンヘルスの課題

8.ワンヘルスにおいて、私たちができる取り組みとは?

*調査サンプル:男女373人

調査期間 :2021年3月

■『ワンヘルス』という言葉を知っているのは、わずか13%

ワンヘルスという言葉は古くから提唱されていましたが、2004年にマンハッタンで「ワンワールド・ワンヘルス」をテーマとしたシンポジウムが開催され、広く知られるようになりました。2015年に国連によって掲げられたSDGs(持続可能な開発目標)よりも歴史が古い言葉です。ワンヘルスとSDGsは、考え方として重なる部分を多く含み、同じように知られていくことを期待しています。

現在はワンヘルスという言葉を知っている人の割合としては少ないですが、まずは言葉だけでも広がるように取り組みを行っていきたいと考えています。

「ワンヘルス」という言葉を知っていますか?

■畜産に抗菌薬を使っていることを知っているのは約38%

豚や牛、鶏など畜産に抗菌薬を使っていることを知っている人が約38%というのは意外に多いという印象です。

日本はもちろん、多くの国の畜産業で抗菌薬が使用されており、その目的は、成長促進と病気の予防です。抗菌薬の残留が問題となるケースがあるため、日本でも牛乳や食肉など畜産物からの残留抗菌薬は、厳しく規制されています。

しかしながら、抗菌薬の使用により薬剤耐性菌が発生し、それがヒトに伝播する可能性があります。

多くの国で畜産に抗菌薬が使用されているのを知っていますか?

■動物由来感染症は200種類以上。薬剤耐性菌感染症もそのひとつ

人がかかる感染症の7割は、動物由来とされています。動物由来の感染症は増え続け、新しく発見されたウイルス種の累計は、下記の表のように右肩上がりです。

薬剤耐性菌も動物由来感染症の側面があり、ワンヘルスの考え方が対策のひとつになります。畜産に抗菌薬を使用することで、家畜に薬剤耐性菌が発生し、それを食べたり糞便による環境汚染を通じて人間へ感染します。人間に広がることで医療現場での抗菌薬治療の選択肢が狭くなる恐れがあります。

動物からヒトに感染するウイルス種の発見数

■遺伝子が他の細菌に広がり、薬剤耐性菌が世界的な問題に

薬剤耐性対策を行わないと、数年から数十年単位で薬剤耐性菌が世界に広がっていく可能性があります。ウイルスは単体では環境中で生存できませんが、薬剤耐性菌は細菌なので単体でも生き残ります。さらに、その耐性能力の遺伝子が他の細菌に組み込まれることもあります。その数が増えるとさまざまな治療にも影響します。

薬剤耐性菌感染症の治療には抗菌薬が用いられます。治療によりさらに薬剤耐性菌が増え、感染症を治療できない時代が待っているかもしれません。

■欧米とは異なる日本の畜産。EUは畜産での予防的抗菌薬中止へ

ヨーロッパでは家畜への抗菌薬の使用に厳しい基準が定められています。2022年には、成長促進および予防目的の抗菌薬の使用は禁止されます。一方、我が国ではヨーロッパとは異なり、ひとつひとつ評価しながら、人に少しでも影響を及ぼす抗菌薬の使用を規制しています。どちらが正しいかは議論があるところですが、不必要な抗菌薬は削減していく姿勢は共通です。飼育環境を整備するなど、病気を予防する取り組みが進められています。

食肉を輸出する観点からは、国際基準を意識した対応が必要であり、動向を注視する必要があります。

■ペット向けの抗菌薬販売量の約半数は人用

ペットも人間と同じく感染症にかかると抗菌薬を処方されます。抗菌薬の使用による薬剤耐性菌発生リスクはペットにもあり、ペットで薬剤耐性菌が発生した事例も報告されています。ペットには動物用抗菌薬だけではなく、人用の抗菌薬が使われることがあります。

2018年に農林水産省が行った調査では、ペット向けに販売している抗菌薬の45%が人用の抗菌薬であることがわかっています。

ペットに関しても、人間と同じく“念のため”と必要がないのに抗菌薬が処方されることをなくしていく必要があります。

■野生動物、海の生物への対策もワンヘルスの課題

ワンヘルスの大きな問題として、土地開発などによる環境破壊が取り上げられます。野生動物の生態系が壊れ、人里へ餌をとりに来るなど、野生動物と人間との距離が近くなり接点が多くなったことが動物由来感染症増加の原因として考えられています。

環境にも抗菌薬や薬剤耐性菌の汚染が広がっています。畜産業やペットだけでなく、養殖魚に与える餌に抗菌薬を混ぜていることがあります。また下水や河川から薬剤耐性菌が流れ着き、海水中から薬剤耐性遺伝子が検出されることがあります。養殖魚への抗菌薬投与が今後注目されていくかもしれません。

■ワンヘルスにおいて、私たちができる取り組みとは?

ワンヘルスの取り組みとして身近でできることもたくさんあります。例えば、抗菌薬フリーの畜産物を購入することはそのひとつです。今は価格が高めですが、多くの人が買うようになれば価格も下がります。

また、ペットに抗菌薬が処方されたかどうかを確認し、本当に必要かどうか獣医に問いかけてみることです。薬剤耐性菌に汚染された世界にならないように、ワンヘルスの考え方を理解し行動に移すことが大切です。

私たちは、本邦のワンヘルスの観点からの薬剤耐性菌対策情報を、以下のサイトにまとめています。

AMR(薬剤耐性)ワンヘルス動向調査

https://amr-onehealth.ncgm.go.jp/

薬剤耐性(AMR)ワンヘルスプラットフォーム

https://amr-onehealth-platform.ncgm.go.jp/home

《忍び寄るAMRの問題》

国連が「2050年にはAMRで年1000万人が死亡する事態」と警告

■AMRとは?

AMR(Antimicrobial Resistance)とは薬剤耐性のことです。細菌などの微生物が増えるのを抑えたり壊したりする薬が抗菌薬(抗生物質)ですが、微生物はさまざまな手段を使って薬から逃げ延びようとします。その結果、薬が微生物に対して効かなくなることを「薬剤耐性」といいます。抗菌薬の使用に伴って、抗菌薬が効きにくい薬剤耐性を生じることがあり、それらの菌が体内で増殖し、人、動物や環境を通じて世間に広がります。抗菌薬は効果が高い薬ですが、正しく適切に使用することが大切なのです。

■AMRは世界が抱える大きな問題

国連は、このままでは2050年までにはAMRによって年に1,000万人が死亡する事態となり、がんによる死亡者数を超え、08-09年の金融危機に匹敵する破壊的ダメージを受けるおそれがあると警告しました。*

AMRが拡大した原因の1つは、抗菌薬の不適切な使用があげられます。本来は治療可能な病気なはずなのに、薬が効かないために人が亡くなっていくのは本当に辛いことです。そうならないために、ひとりひとりのAMR対策が必要とされています。

また、ワンヘルス(人の健康だけでなく、動物や環境にも目を配って取り組もうという考え方)に基づいて、畜産、水産、農業などでの抗菌薬の使用も見直されています。

* https://news.un.org/en/story/2019/04/1037471

No Time to Wait: Securing the future from drug-resistant infections

Report to the Secretary-General of the United Nations April 2019

■AMR対策で私達にできること

私たちにできることは、抗菌薬の正しい使用と病気の感染を予防することです。風邪やインフルエンザなどウイルス性の疾患には、抗菌薬は効きません。医療機関にかかって薬を出されないと不安になるかもしれませんが、医師が薬はいらないと判断したら、それに従うことがAMR対策になります。そして、抗菌薬を処方されたら、医師の指示に従い飲み切ることが重要です。

抗菌薬の正しい使用とともに、細菌性の病気に感染しないこと、感染させないことが抗菌薬の使用を減らし、 AMR対策になります。

《AMR対策》

(1)感染しない

外から帰ったとき、食事前にしっかり手洗いをするなど、感染しないための予防をしましょう。

また、必要なワクチンを適切な時期にしっかりと打ちましょう。

(2)感染させない

子どもが感染症にかかったら治るまで保育園、幼稚園、学校などを休ませましょう。

大人がかかった場合にも、無理して職場に出勤すると感染を広げるきっかけになりますので注意しましょう。

(3)医療機関にかかり、医師の指示に従う

抗菌薬が必要かな?と思ったら、自己判断で薬を服用せず、医療機関にかかり医師の指示に従いましょう。

【お話しを伺った先生】

松永展明(まつなが のぶあき)先生

国立国際医療研究センター病院 AMR臨床リファレンスセンター 臨床疫学研究室長

小児科専門医・指導医、周産期新生児学会専門医、感染症学会専門医、医学博士、

公衆衛生学修士、順天堂大学小児科学講座助教などを経て、現職

松永展明先生