料亭と芸者衆で構成される新橋花柳界、芸の新橋と呼ばれる芸処です。

その芸者衆が唄と踊りでつくる華の舞台

「第94回 東をどり」ー2018年5月24日(木)~5月27日(日)

4日間、10公演 新橋演舞場にて開催ー をご案内します。

大正14(1925)年、新橋芸者の芸を発表する場として建てられた新橋演舞場。

その開場記念、こけら落とし公演が東をどりの始まりでした。

回を重ねて現在、舞台に芸者衆の粋と艶、幕間は料亭の食の競演。

銘酒も揃えて日本を五感で楽しむ催しになりました。

東をどりの演舞場は、綺麗でおいしい四日限りの料亭。

初夏のひととき、気軽に遠くなった日本の文化を遊ぶ大料亭 演舞場に

ようこそとお迎えします。

【東をどり 遊ぶ・楽しむ料亭文化】

◇舞台:常連客の紹介によって客となる料亭、その座敷だけの芸者衆の踊りを

演舞場の大舞台で、より華やかにご覧いただく1年に1度の貴重な機会

◇食事:普段はそれぞれに営業する新橋の料亭、東をどりでは力を合せて味の競演

東をどり限定の桟敷膳、松花堂弁当や鮨折などを販売

◇幕間:二階ロビーは和のサロン、両側に芸者衆による点茶席、

ドン ペリニヨンブース 料亭の酒肴と推奨の日本酒

東をどり限定グッズも販売

◇連動イベント:プレイベントは料亭の大広間で開催や

銀座 柳まつり 銀座通りでの踊り

【東をどりとは ー歴史と背景】======================

幕末に興った新橋花柳界。徳川贔屓の江戸の中、維新を前に薩長の志士を

迎えました。明治になって彼らは政府の中枢、街は大きく発展します。

芸の一流を街の目標に稽古を重ね芸処となります。

京、大坂に在った芸者の歌舞練場に倣って、大正十四年に新橋演舞場を建設、

東をどりが始まりました。戦火に焼けた演舞場、再建の復興、東をどりでは

川端康成、吉川英治、谷崎潤一郎など文豪の脚本で舞踊劇に挑みました。

踊りの名手、まり千代の美しい男姿が話題となり公演は大成功。

楽屋口には出待ちの女学生の人垣が出来ました。

芸の新橋は、一流の指導者と何より稽古に励む街の風が支えます。

東をどりで、街は一つになり、綺麗な芸と粋を散りばめて扉を開きます。

=====================================

<第94回 東をどり 開催概要>

□日時:2018年5月24日(木)~5月27日(日)

(1)24日・25日は二回公演

昼の席 開場12:30 開演13:00~終演14:30

夕の席 開場15:20 開演15:50~終演17:20

(2)26日・27日は三回公演

壱の席 開場11:00 開演11:30~終演13:00

弐の席 開場13:10 開演13:40~終演15:10

参の席 開場15:20 開演15:50~終演17:20全10回公演

□会場:新橋演舞場 〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2

□前売り開始:4月7日(土)より 演舞場 切符売り場 他 松竹系プレイガイド

電話予約 チケットホン松竹:0570-000-489

インターネット予約:Web松竹:

・PChttp://www1.ticket-web-shochiku.com/pc/

・携帯http://www.ticket-web-shochiku.com/

窓口販売・お引取り:新橋演舞場-切符売り場・歌舞伎座・大阪松竹座・

サンシャイン劇場

□チケット:桟敷席 9,000円/一階席 7,500円/二階正面席・二階右席 6,000円/ 二階左席・三階席 2,500円

※学生割引き:若い方に日本文化に親しんで頂くよう学生証をご提示頂くと当日券は

半額で販売します。

□公式:ホームページ:http://www.azuma-odori.net/

【演目紹介】

新橋は三流の家元にご指導を頂く土地柄、東をどりにも色を出せるよう総合演出を

年ごとひとりの家元に委ねます。今年は西川流の左近先生が、その役割を担います。構成は休憩を挟む二幕、今回は古典をテーマとした舞台です。

西川先生の談で古典は長くて退屈と思われがち、それを楽しんで頂くような

工夫を凝らしたとの事です。古典とはどこかで聞いたもの、すべては退屈するので

良いところを繋げたと解釈しています。新橋芸者は古典をこなす実力があるからよ、

と嬉しい言葉を貰いました。そして恒例のフィナーレ、これは左近先生のお父さんが

作りました。芸者衆は黒の引き着で舞台に並び、口上から観客を巻き込む手締めへ、

踊りは俗曲「さわぎ」の節に乗せた東をどりの名物です。芸者衆が客席へ手ぬぐいを

撒いて演者と客席が一体となり、東をどりの幕を引きます。

「古典で見せる新橋の芸」 西川左近 総合構成・演出

□第一部 これが新橋長唄尽し

1,君が代松竹梅 (長唄) 尾上菊之丞 振付

若手10人による幕開きにふさわしい華やかさ、速いテンポに重厚さをのせる

取り合わせの妙を狙います。

2,雪月花 (長唄) 花柳壽應 構成振付/花柳壽輔 指導

昭和10年初演。しっとりした雪、粋な風情の月、派手に賑やかな花という

変化に富んだ舞台です。

□第二部 これぞ新橋清元尽し

1,吉田屋 (清元) 西川左近 振付

歌舞伎でお馴染みの夕霧伊左衛門の吉田屋座敷での恋のやりとり。

炬燵くどきなど恋模様が見どころです。

2,女車引 (清元) 西川左近 振付

「菅原伝授」の車引の松王・梅王・桜丸を女房の千代・春・八重で見せる。

駆け出しから踊り地まで陽気で明るい舞台。

3,幻椀久 (清元) 西川左近 振付

大正14年の東をどりが初演。豪遊の果てに身を持ち崩した椀屋久兵衛が

松山太夫恋しさに物狂いを見せる踊り手の力量の要る演目です。

4,口上・フィナーレ 西川鯉三郎 構成・振付

昭和26年、西川鯉三郎が吉原に出向き「お宅の【さわぎ】を東をどりの舞台で

踊らせてほしい」と依頼。吉原組合の正式な許可を得て、歌詞を替えて

作られた東をどりの名物です。

<東をどり 食事の楽しみ>

東をどりの四日間、演舞場は料亭になります。

料亭の三大要素は料理・旨酒・芸者。ここで料理を紹介します。

事前の予約:公演チケット入手後に電話で予約0120-224-117演舞場サービスまで(午前10時~午後6時)

・【味を競う陶箱 松花堂弁当】 6,000円

東京吉兆・新喜楽・金田中・米村・松山

十年を迎えて料亭の松花堂弁当がリニューアル、使い捨て容器を陶器の箱に。

吉兆の初代主人が考案した松花堂弁当、今年も東京吉兆の献立を受けて各料亭が

味を競います。五軒の料亭が陶箱を重ねて立体の松花堂をつくり演舞場の食堂に

集います。二~三軒が日替わりで出店、より対決色の強い四日間になりそうです。

・【料亭の鮨折】 2,000円

東京吉兆・新喜楽・金田中・米村・わのふ

客席で食べる散し鮨、折詰の内容は料亭が話合って決めました。

ここは競うのでなく味を揃えます。

・【東をどり 桟敷膳】 22,000円

金田中

桟敷席と食事を合せた特別鑑賞券 (26・27日 土曜と日曜 壱の席のみ) として

販売。休憩に演舞場に近い金田中から温冷を感じる料理が桟敷席に届きます。

当日の販売:1階下手側、演舞場サービスの売店で、松花堂弁当・鮨折を

お求め頂けるようになりました。

<東をどり 幕間の楽しみ>

舞台には芸者の踊り、食事は地下食堂の東と一階の売店。残る旨酒。

そして他にも楽しさは色々、ご紹介をします。

開場から開幕までの30分、休憩30分、併せて1時間が東をどりの幕間。

二階に日本を遊ぶ場、文化のサロンをつくります。

休憩には芸者衆もロビーに登場して皆さまをお迎えします。

・【点茶席 席主:新橋芸者衆】

ー緋毛氈の床几並ぶ茶席 二階 上手(舞台に向き右)奥 食堂

江戸千家、小川宗洋先生ご指導のもと、芸者衆はお茶のお稽古を重ねています。

本公演の休憩時間で、その成果を披露。伊藤園の香り高いお抹茶にとらやによる

茶菓子を合わせてお楽しみいただけます。※お茶券は当日、お求め頂きます。

・【新ばし料亭 酒処】

ー料亭の持ち寄る銘酒と酒肴 二階ロビー 正面カウンター

料亭が推奨する日本酒が二階ロビーに揃います。この時ならではのお酒も登場して、

酒肴も玉子焼に笹鮨など、それぞれの店が酒とつまみで味を競います。

・【東をどり 土産処】

二階ロビー 内に特設

開幕前と休憩時間に、東をどり限定品を販売。

芸者衆が名刺代わりに使っている「千社札」や、「東をどり団扇」、銀座の老舗松崎

煎餅による「東をどり煎餅」。

毎年のプログラム柄は江戸小紋、それを写した扇子など。

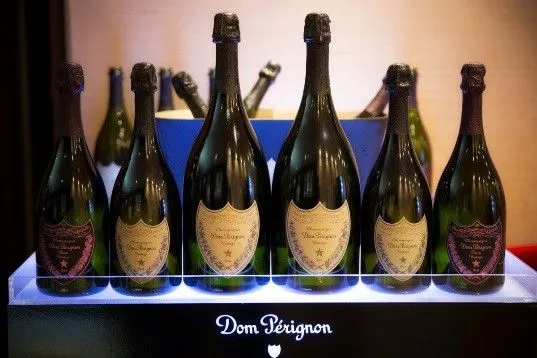

・【ドン ペリニヨン ブース】

二階 下手(舞台に向き左) 奥 廊下

極上のシャンパンであるドン ペリニヨンに東京吉兆よる繊細な和のおつまみを合わせました。東をどり名物、一流の東西文化のマリアージュをお楽しみいただけます。

<東をどり 連動イベント>

5月に開催する東をどりを盛り上げる連動イベントを開催します。

・【東をどりプレイベント 花柳の大広間】

新橋 若手芸者衆・東京吉兆・新喜楽・金田中・米村・松山

日時:3月31日(土) 昼の会12:00開宴/ 夜の会6:00開宴

会場:金田中・新喜楽 大広間(2会場)

会費:30,000円 昼夜とも

申込み:電話にて 金田中 本店:03-3541-2556 内容:

前売り開始前のプレイベント、参加した方はここで良き席を手に入れることが

出来ます。東をどりの会場は料亭に見立てた演舞場。ここでは本物の料亭、

新喜楽と金田中の大広間が会場です。若手中心に立方は座敷らしい普段の踊りを

ご披露。料理は東京吉兆の前菜、新喜楽と金田中は同献立で椀と口取り、締めは

米村が金田中会場、松山は新喜楽会場、鯛茶漬と甘味を担当。

ひとつのコ―スを三軒が繋ぐ趣向です。踊りと料理、共に東をどりとの対比をお楽しみ下さい。

・【柳まつり】

新橋 若手芸者衆

日時:5月5日(土)

会場:電通通り 銀座通り特設ステージ 銀座三越

内容:

柳まつりのオープニングは電通通りのパレードから、その後、

銀座通り特設ステージで東をどりの告知と記念ポストカードの配布を実施。

踊りも披露予定です。

((新橋花柳界・東をどりを支える師匠たちと芸者衆))

【立方】(踊り手)

◆西川流鯉風(りふう)派家元 西川左近(さこん)

<所屬芸者>清み・あや・三重子・今千代・七重・千代加・のりえ・くに龍・ちよ美

◆花柳流家元 花柳(はなやぎ)壽輔(じゅすけ)

<所屬芸者>静香・やすよ・ふみ・さき・ふ久・加津代・民・さよ・秀千代・清乃・

ぼたん・たまき・春千代

◆尾上流家元 尾上(おのえ)菊之丞(きくのじょう)

<所屬芸者>まり恵・杏子・みさを・小喜美・雅美・小いく・喜美勇(きみゆう)・

君千代・喜美弥・きみ鶴・君二郎・小福・小花・小優(こゆう)・喜美緒

【地方】(三味線や唄など音楽を担当)

◆長唄 杵屋(きねや)栄八郎

<所屬芸者>照代・晶子・小玉・ゆい

◆清元(浄瑠璃) 清元(きよもと)菊輔(きくすけ)

<所屬芸者>多賀子・清葉・美葉・ゆめ・小雪

◆囃子 福原流家元 福原(ふくはら)百之(ひゃくの)助(すけ)

◆他

栄太郎・雪乃・博子

((新橋花柳界の 料亭・茶屋))

◆新喜楽(しんきらく)

住所:東京都中央区築地4-6-7

明治31年より築地に店を構える老舗料亭。

芥川賞・直木賞の選考会場としても知られています。

◆金田中(かねたなか)

住所:東京都中央区銀座7-18-17

大正半ばに創業。料理の信条は座敷へ運ぶ喰切り料理。夜は芸者の華を添えた社交の場に。和の披露宴、料理と異文化の会なども催しています。

◆東京吉兆(きっちょう)本店

住所:東京都中央区銀座8-17-4

「世界の名物日本料理」を目標に、1930年の創業以来、茶道のおもてなしの心を

基に日々精進しています。

◆松山(まつやま)

住所:東京都中央区銀座7-16-18

昭和24(1949)年、先代女将により創業。

平成19(2007)年より孫娘が女将を継ぎ、現在に至ります。

◆米村(よねむら)

住所:東京都中央区銀座7-17-18

「江戸の味」にこだわり、いなせな心意気と伝統の味を昭和4年より今に伝える

江戸割烹。老若男女、日本の食文化に触れながら楽しめます。

◆小(こ)すが

住所:東京都中央区築地2-11-5

尾上流の師範であり名取でもある大人気芸者「小須賀」が1972年に創業。

家庭的な料理を寛ぎながら楽しんでいただく小じんまりとした料亭です。

◆ふぐ料亭wanofu(わのふ)

住所:東京都中央区築地4-2-10

前身の料亭石(つ)蕗(わ)が、ふぐ料亭wanofuとして生れかわり、カジュアルで楽しい懐石料理を提供しています。