国立民族学博物館、特別展「見世物大博覧会」開催 2016年9月8日(木)~11月29日(火) 変幻自在!いつの時代も人々を魅了してきた 見世物の世界へようこそ

イベント

2016年7月21日 16:00 国立民族学博物館(大阪府吹田市千里万博公園10-1)では、特別展「見世物大博覧会」を2016年9月8日(木)から開催します。

・特別展 詳細ページ

http://www.minpaku.ac.jp/museum/exhibition/special/20160908misemono/index

日本では、細工物・軽業・曲芸・動物見世物といった様々なジャンルの見世物の興行が都市の盛り場や社寺の祭を中心に盛行し、人々を魅了してきました。

本展では、こうした江戸から明治・大正・昭和を経て現代に至る多種多様な見世物の姿を、絵看板、錦絵、一式飾や生人形(いきにんぎょう)などの資料をとおして紹介します。

■展覧会の見どころ

1.関西初!見世物の世界が大集結

軽業や演戯などの技芸見世物、一式飾や生人形などの細工見世物、ラクダやゾウなどの動物見世物、そして欧米から伝来したサーカスや、電気機器などの科学的な見世物と、見世物が隆盛を誇っていた幕末~明治時代を中心に、多種多様な見世物を紹介します。

このように、見世物の世界を網羅的に一堂に会して展示するのは、関西では初の試みです。

2.現代の様々なエンターテインメントや科学技術の原点がここに

身体の鍛錬によって技巧を演じた軽業や曲芸には、身体を駆使するスポーツの原点が見て取れます。また、動物見世物は、イルカショーのような動物園や水族館での興行とよく似ています。

一方、エックス線装置などの科学装置は、当初は見世物として観衆の目に供せられました。そして、見世物で培われた「魅せる」(人びとを魅了し好奇心を惹起する)趣向や技術は、博覧会や博物館の展示へとつながっていきます。

寺山修司が「『血湧き肉おどる』幻想の世界」と呼んだ見世物の世界をご覧いただきながら、現代に息づく様々なエンターテインメントや科学技術のルーツを探ることができます。

【展示内容】

I プロローグ 見世物の世界へ

実際の見世物小屋の入り口の様子と、入り口に据えられた「グラシ」(客をつかむネタ)や呼び込みによって、観客を見世物の世界へと誘います。

II 見世物とカラダ

身体の鍛錬によって超絶技巧を演じた軽業や曲芸や大力芸、人間が火や水や物品を自由自在に飲み込んだり吹き出したりする、虚実の判断が容易ではない見世物小屋の芸、歌舞伎や講談などの物語世界を下敷きに演じられたのぞきからくりなど、人間によって演じられた様々な見世物を紹介します。

II-1 軽業

江戸時代から明治にかけて人気を博した軽業・曲芸の一座の系譜と技芸の内容、明治以降に外来のサーカスの技芸を取り入れた軽業・曲芸一座の動向、各地に広まり自ら演じる芸能として定着した軽業系統の民俗芸能を紹介します。

II-2 見世物小屋へようこそ

生身の人間が火を吹いたり物品を飲み込んで自在に出し入れしたりする技芸をはじめ、虚実の判断が困難な様々な技芸が演じられた見世物小屋の様相を、「人間ポンプ」でお馴染みの安田興行社を中心に紹介します。

II-3 演戯

歌舞伎や人形芝居などの芸能、講談や落語などの語り物、読本や滑稽本などの文学といった様々なジャンルを通じ、人々の衆知のものとなっていた物語世界を下敷きに展開した見世物の様相を紹介します。

III 見世物とトコロ

見世物興行の場となった都市の盛り場や社寺の境内、辻の様相を、見世物小屋やそれに集う見物人を描いた錦絵や盛り場の様子を写した写真などで紹介します。

IV 見世物とモノ

見慣れた生活世界に存在する品々を創意工夫で想定外の造形に変化させたり、卓越した技術で本物以上に本物らしい造形を作ったり、未知の世界の動物を出現させたりと、普段見られない珍奇な事物を見せることで人々の好奇心をかき立て魅了した、様々なモノの見世物の様相を紹介します。

IV-1 細工

人々が日常接するモノを素材に様々な造形を作り出したり、同類のモノを、機知を働かせて組み上げて様々な造形を作り出したり、動くはずのないモノを動かしたりと、様々な趣向を凝らして製作された細工見世物の様相を紹介します。

IV-2 人形

人間の一瞬の表情、架空の人物、歴史上の人物、殺人などの残忍な光景など、現実では見ることができない人間の様々な姿を、生きた人間以上に生きているように見える人形を用いて表現した人形見世物の様相を紹介します。

IV-3 動物

海外から渡来した珍獣や珍禽が、各地で見世物興行として人気を博した様相を紹介します。

IV-4 異国

様々な見世物のジャンルにおいて、主要なテーマの1つとなり人気を博した異国のイメージの展開について紹介します。

V エピローグ 見世物の成長

明治以降、欧米から伝来した新たな内容や表現を取り込みつつ人々の好奇心をかき立てた見世物と、科学的な知識や情報の普及の場となった博物館などとの関わりや、演劇や映画などの創作活動に与えた影響を紹介します。

【関連イベント】

<みんぱくゼミナール

「軽業の系譜と民俗芸能―特別展「見世物大博覧会」から」>

会場 :国立民族学博物館 講堂

日時 :2016年9月17日(土) 13:30~15:00(13:00開場)

講師 :笹原亮二(国立民族学博物館教授)

参加方法:申込不要(定員450名)、参加無料

内容 :古来演じられてきた軽業は、その後田楽や大神楽に引き継がれ、やがてそれに魅了された各地の人びとが自ら演じ、民俗芸能として伝来するに至りました。そうした軽業の系譜と民俗芸能について考えます。

<みんぱくウィークエンドサロン - 研究者と話そう

「魅せるモノ・魅せられるモノ 見世物のおもしろさを巡って」>

会場 :国立民族学博物館 第5セミナー室

日時 :10月9日(日) 14:30~15:00

講師 :笹原亮二(国立民族学博物館教授)

参加方法:申込不要、参加無料

内容 :かつて、全国各地の都市の盛り場や大社寺の境内には見世物小屋が立ち並び、様々な趣向を凝らして演じる「者」や細工を施して作られた「物」が、大勢の見る「者」を魅了して賑わっていました。演じる者や細工された物のなにが見る者を魅了したのか。見世物に魅せられた人びとの心性について考えます。

<みんぱくウィークエンドサロン - 研究者と話そう【タイトル未定】>

会場 :国立民族学博物館 特別展示館

日時 :11月27日(日) 14:30~15:00 (予定)

講師 :山中由里子(国立民族学博物館准教授)

参加方法:申込不要、要展示観覧券

<「人間ポンプ 安田里美 浅草木馬亭公演」上映会>

会場 :国立民族学博物館 第5セミナー室

日時 :2016年10月16日(日) 14:00~16:00(13:30開場)

司会 :笹原亮二(国立民族学博物館教授)

解説 :鵜飼正樹(京都文教大学総合社会学部教授)

参加方法:申込不要(先着順、定員90名)、参加無料

内容 :「見世物大博覧会」の関連映像として、1991年10月に浅草木馬亭で芸術祭参加公演としておこなわれた、人間ポンプ・安田里美さんの公演記録映像を上映します。

【開催概要】

展覧会名 :特別展「見世物大博覧会」

会場 :国立民族学博物館 特別展示館

会期 :2016年9月8日(木)~11月29日(火)

※会期中、作品保護のため一部展示替えを行います。

開館時間 :10:00~17:00(入場は16:30まで)

休館日 :水曜日

(ただし、期間中11月23日(水・祝)は開館、翌24日(木)は休館)

無料観覧日:9月10日(土)、9月11日(日)、9月19日(月・祝)、11月3日(木・祝)、

11月19日(土)、11月20日(日)

観覧料 :一般 830円(560円)、高校・大学生 450円(250円)、

小・中学生 250円(130円)

*( )内は、20名以上の団体、大学等(短大・大学・大学院・

専修学校の専門課程)の授業での利用、リピーター、

満65歳以上の方の場合の料金。

主催 :国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館

協力 :京都文教大学、

株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント、

株式会社乃村工藝社、株式会社ポスターハリス・カンパニー、

株式会社テラヤマ・ワールド、見世物学会、安田興行社、

一般財団法人千里文化財団

助成 :日本万国博覧会記念基金

※ 本展は、2017年1月17日(火)~3月20日(月・祝)まで国立歴史民俗博物館(千葉県佐倉市)で開催されます。なお、展示構成および展示資料は異なります。

【実行委員長】

笹原亮二(国立民族学博物館教授)

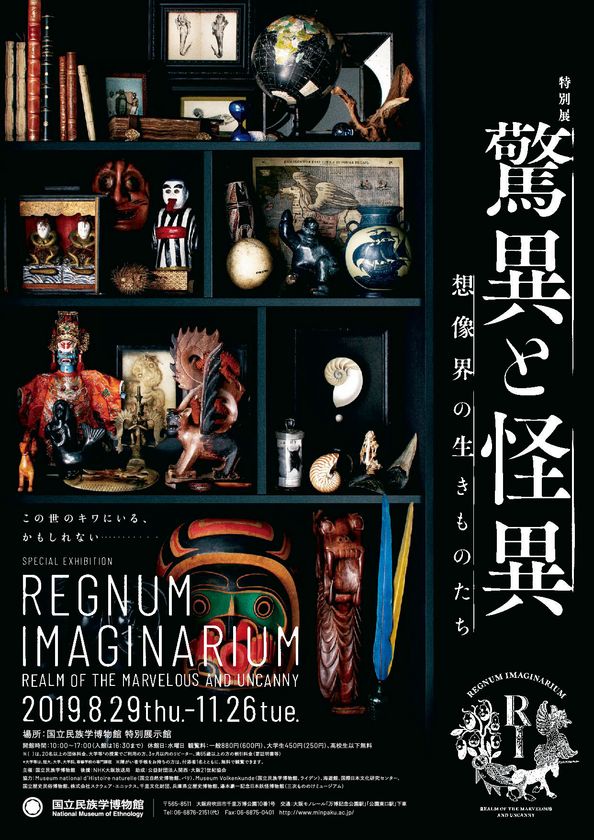

専門は民俗学、民俗芸能研究。日本の獅子舞の歴史と分布、日本の民俗芸能の近代から現代における伝承について研究している。著書に『三匹獅子舞の研究』(2003年、思文閣出版)、共編著に『造り物の文化史 歴史・民俗・多様性』(2014年、勉誠出版)・『ハレのかたち 造り物の歴史と民俗』(2014年、岩田書院)などがある。