【名城大学】ボランティア協議会が能登豪雨災害の被災地で3回目の活動

学生11人が参加 冬の訪れを前に輪島市町野町の「川原農産」を再訪

本学の学生団体「ボランティア協議会」が11月16、17日の2日間、9月に石川県の奥能登地方を襲った豪雨で被害を受けた輪島市町野町の「川原農産」(川原伸幸社長)で災害ボランティア活動に取り組みました。豪雨被害の被災地では9月28、29日と10月5、6日に続く3回目のボランティア活動で、川原農産では9月にも活動しており、冬が迫る中で依頼を受けての再訪でした。

ビニールハウスを撤去し、生き残った稲穂を収穫 山中の被災現場も視察

学生11人と職員1人が参加し、16日は宿泊先の城端別院善徳寺(富山県南砺市)を早朝に出発して川原農産へ。取り組んだのは損壊や浸水の被害を受けたビニールハウスの撤去作業で、骨組みから金具を外し、ビニールをはがしとることからスタート。大量に堆積した泥の一部を取り除き、ビニールをはがしとりました。このまま冬になれば雪の重みでビニールハウスは倒壊して被害が広がるところでした。

撤去作業後、学生たちは川原社長の案内で山中の被災現場や豪雨による被害が最も大きかった町野町の市街地を視察。1月の能登半島地震から全く手つかずのままの山中の被災現場が、豪雨を受けて被害が拡大している状況の説明を受けました。作業終了後は石川県議で校友会石川県支部の谷内律夫支部長の実家がある穴水町へ。海鮮丼をごちそうしてもらい、学生たちは大喜びでした。

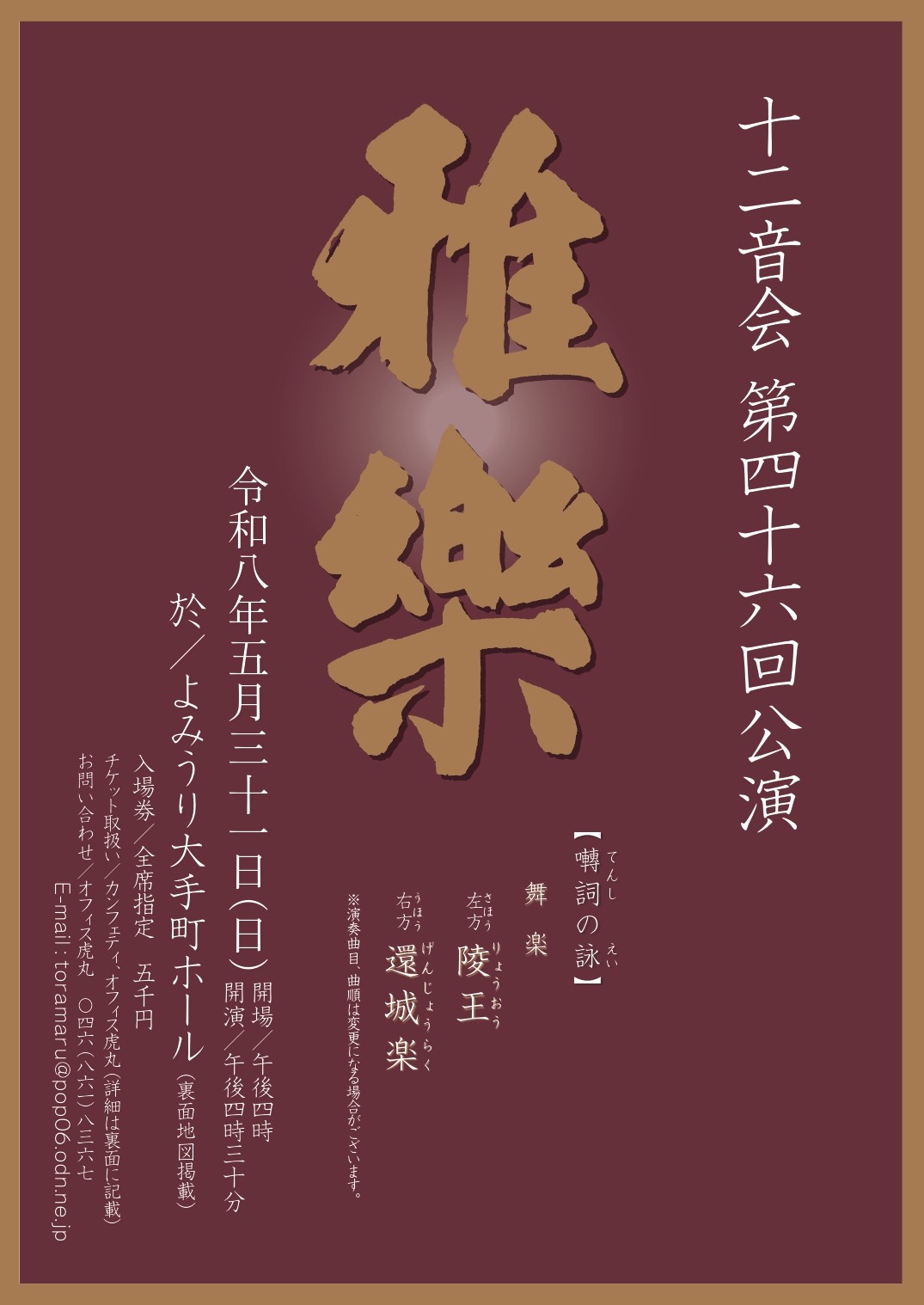

17日は水没した水田の中で何とか生き残った稲穂を収穫する作業を行いました。石川県が最高級の県産ブランド農林水産物として認定する「100万石の極み」として認められた米を無農薬で栽培した水田で、来年以降につなげるために残したいとのことでした。午後は天候の急変で外での作業は行わず、小屋の清掃活動などを行い、ボランティア活動を終えました。

今回のリーダーを務めた渡辺瑛斗さん(経営学部2年)は「約1カ月ぶりの活動でしたが、道はかなり整備されてきたものの、1月の地震の被害がひどい状況から復興する前に豪雨災害があり、全くてつかずの場所が多かったのが印象的でした」と振り返り「冬に向けた準備を少しでも手伝うことができてよかったですが、まだまだ支援が必要な場所は多く、今後も何ができるのか考え続けたい」と話していました。