『住宅の連鎖(チェーン)』を回していく 自治体”空き家対策最前線” vol.2 横浜市「所有者に寄り添い、『共創』で挑む横浜モデルの全貌」|property technologies

人口減少と高齢化が進む日本で、空き家問題が臨界点を迎えようとしています。総務省の試算では2040年に空き家率が30%を突破する見通しとなる中、物件を所有する高齢者、相続に直面する次世代、行政対応に奔走する地方自治体、生活への影響を受ける周辺住民—これら関係者が直面する多層的な課題の実態を取材します。

空き家問題解決への道筋は、『住宅の連鎖(チェーン)』を循環させること—自治体における実効性のある取り組みに注目していきます。

前回、空き家問題の「発生予防」に焦点を当てた、さいたま市の取り組みをご紹介しました。

https://newscast.jp/news/4405805

本記事(vol.2)では、横浜市の「空き家課題解決」のための取り組みについて、解説します。

推計19,000戸の空き家を抱え、将来的な増加が見込まれる横浜市がどのように空き家問題に立ち向かっているのか、その具体的な「課題解決へのプロセス」と、行政・民間・地域が一体となる「共創」の力に迫ります。

今回の取材にあたり、横浜市 建築局 住宅部住宅政策課の石津課長と安藤係長、建築局 建築指導部 建築指導課の川原課長と内山係長にご協力をいただきました。

1.空き家について正しく知ろう

空き家の定義

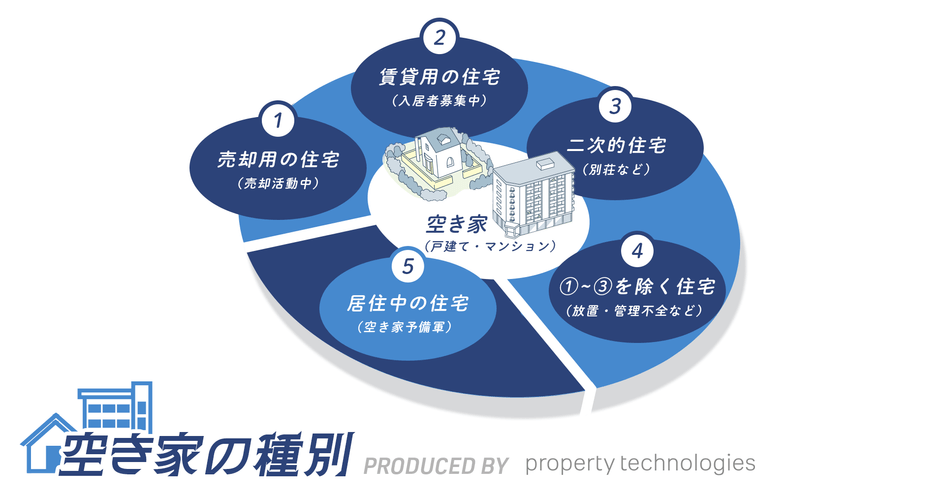

総務省「住宅・土地統計調査」上では、空き家は以下のとおり定義されます。

①「売却用の空き家」は、不動産市場で売却活動が行われている物件です。

②「賃貸用の空き家」は、賃貸市場で流通しており、入居者を募集中の物件です。

③「二次的住宅」は、別荘やセカンドハウスなど、主住居以外の目的で所有される住宅です。

④「売却・貸用及び二次的住宅を除く空き家」は、で、活用予定がない等の住宅です。

この図は、上記①~④の空き家に加え、現在は居住中ながらも将来空き家になる恐れのある「空き家予備軍(⑤)」を加えて、その関係性をまとめました。それぞれの空き家が、所有者、地域住民、行政といった関係者とどう結びついているのかを視覚的に示しています。

なお、各自治体で実務上扱う「空家等対策の推進に関する特別措置法(国交省)(以下、空家特措法)」上では、以下のとおり定義されます。

①空家等(基本的な定義):継続的に人が住んでおらず、事業などにも使われていない建物とその敷地全体を指します。

②管理不全空家等:管理が不十分で、このまま放置すると後述の「特定空家等」になるおそれがある状態の空き家です。

③特定空家等:周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家です。以下のいずれかに該当すると指定されます。

危険:倒壊や建材の落下など、保安上危険な状態

不衛生:ごみの放置や害虫の発生など、衛生上有害な状態

景観阻害:管理されず、著しく景観を損なっている状態

その他:立木の越境や不審者の侵入など、周辺の生活環境を脅かす状態

2.横浜市、空き家対策の最前線

増加する「戸建て空き家」への挑戦:予防と対応の二段構え

横浜市が特に危機感を抱いているのは、マンション(共同住宅)ではなく「戸建て」の空き家です。所有者が亡くなったり施設に入居したりして住む人がいなくなった「その他の住宅」は、総務省「住宅・土地統計調査」によれば現在約19,000戸です。ここ10年は減少傾向にありますが、一方で高齢者のみで居住する戸建ては増加傾向にあり、さらに今後5~10年で団塊の世代の相続が急増し、特に昭和40~50年代に開発された郊外の戸建て住宅団地で空き家が大量発生するリスクが懸念されています。

「第3期 横浜市空き家対策計画」と「進捗」について見てみましょう。

<数値目標と現状>

- 目標: 2028年までに「その他の住宅」の戸数を約2万2千戸に抑制

(国の見込みより厳しい10%増に抑制する独自目標)。 - 現状: 現在は1万9千戸と減少傾向にあり、目標達成は射程圏内だが、

予備軍の増加を見据え、対策の継続が不可欠。

<対策の基本方針と進捗>

既存の空き家を減らす「解消」と、新たな空き家の発生を防ぐ「予防」の両面作戦が不可欠との認識のもと、以下の3つの施策を進めている。

- 施策①:空き家化の予防

- 進捗: 計画の約7割が進行中。

- 課題: 戸建てに住む高齢者のみ世帯の子世代向けの情報発信が今後の課題。

- 施策②:流通・活用促進

- 進捗: 計画の約7割が進行中。

- 課題: 地域活用のマッチング件数が伸び悩んでおり、今後は住宅としての再利用や移住促進に繋げる施策強化が必要。

- 施策③:管理不足空家等の防止・解消

- 進捗: 周囲に危険を及ぼすおそれのある「特定空家等」の認定と指導に注力。令和6年度末時点で認定447件のうち241件(5割以上)が改善済みと、改善率は上昇傾向。

安藤係長は「今後、相続が大量に発生することが予想され、一気に(空き家が)増える可能性があるため、この数字は決して楽観できません」と語ります。

そのため横浜市は、既存の空き家対策に加え、将来空き家になる可能性のある「予備軍」へのアプローチを重要視し、予防と対応の二段構えで対策を進めています。

施策①:空き家化の予防

まず、予防の要となるのが「住まいの終活」です。市は元気なうちから住まいの将来について考えてもらうため、専門家を招いたセミナーや「終活ノート」の書き方講座を市内各所で積極的に開催しています。

安藤係長は「早い段階から、ご自身の住まいをどうするのか決めてもらうこと。それが空き家化を防ぐ上で有効」とその効果を強調します。今後は高齢の所有者本人だけでなく、相続を担う子ども世代や若年層への情報発信も強化し、スマートフォンやSNSを活用した多角的なアプローチを計画しています。不動産が持つ本来の資産価値を伝え、放置するリスクを認識してもらうことで、早期の対策を促す狙いです。

施策②:管理不足空家等の防止・解消

一方で、すでに周辺に悪影響を及ぼすおそれのある危険な空き家への対応も急ピッチで進められています。市に寄せられる年間約750件の相談のうち、約3分の2が「雑草や樹木の繁茂」、次いで「建物の破損」に関するものだと言います。相談を受けると、まず区役所の担当者や委託事業者が現地調査を行い所有者に通知を送付。特に危険性の高い「特定空家等」や「管理不全空家等」は建築指導課が引き継ぎ、専門的な指導に入ります。

建築指導課の内山係長は「相続によって所有者自身が権利を持っていることを知らないケースも多い。まずはその事実を伝え、除却支援や相続相談といった選択肢を示すところから始まる」と、一件一件に寄り添う丁寧なプロセスを説明します。

「行政代執行という手段はありますが、あくまで所有者の財産。所有者自身による改善を大前提に、我々はその手助けをするのが仕事」という市のスタンスのもと、粘り強く働きかけが行われています。こうした取り組みの結果、横浜市では令和6年度末までに447件の特定空家等を認定し、その半数以上の241件で改善を確認するなど、着実に成果を上げています。

3.「公民連携」が拓く空き家対策の新境地:横浜型モデルの可能性

横浜市は、「空き家対策は行政だけでは限界がある」という現実を見据え、地域や民間との連携に活路を見出しています。

石津課長は「資産価値が比較的高い横浜市内においては、空き家活用はビジネスとして成立し得ます。そのため、市から事業者への直接的な補助は行いません。補助金に依存する仕組みは、財源が途絶えた時に行き詰ってしまうため、事業者自身が自走できる持続可能な枠組みこそが重要と考えています」と、その狙いを語ります。

具体的な連携モデルとして、まず令和7年7月31日から開始した「管理代行事業者リストの公表制度」があります。高齢などを理由に管理が困難な所有者のため、応募があった管理代行事業者をリスト化し、所有者が直接契約できる仕組みです。これにより、相続整理中の期間なども含め、空き家が適切に管理されることを目指します。

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kenchiku/2025/0731kanridaiko.html

さらに、相談から解決までを一貫して支援する「ワンストップ・伴走支援型相談窓口」の開設も計画されています。これは、市が選定した民間事業者が運営を担い、市は後援や広報で協力するというモデルです。公費に頼らず民間の活力を最大限に引き出すことで、持続可能かつ質の高い支援サービスの提供を目指しています。

そして、地域コミュニティの核である自治会やまちづくり団体等との連携も強化し、主体的に空き家対策へ取り組む自治会等に対しては、市がその活動を支援する仕組みも検討していきます。

川原課長は「所有者の方々も、どうしていいか分からず困っている場合が多い。その状況を理解して対応していきたい。」と語ります。空き家問題は、単なる社会問題ではなく、一人ひとりの人生や財産に関わる根深い課題です。だからこそ横浜市は、所有者に寄り添いながら、民間や地域と知恵を出し合い、支援策を講じる「共創」の力を重視しています。横浜市が推し進めるこれらの取り組みは、市民一人ひとりが自らの財産と未来に向き合うための一歩を踏み出す環境を、力強く後押ししています。

取材後記|「未来への負債」にしないために。所有者が今、できること

今回取材には、住宅政策課、建築指導課の担当者様に対応して頂きました。

「空き家は単なる社会問題ではなく、一人ひとりの人生や財産に関わる根深い問題だからこそ、横浜市は所有者に寄り添い、民間と知恵を出し合いながら、支援策を講じていきたい。」

「空き家対策は、市民一人ひとりが自らの財産と未来に向き合うことから始まります。市は、その一歩を踏み出すための環境づくりを、力強く推し進めていきます。」

「住まいは人生最大の買い物。所有者の方々がご自身の財産を大切にし、適切に管理・活用することが、ご自身と地域の幸せな未来のためになる」

―その言葉には、課題解決への強い意志が込められていました。

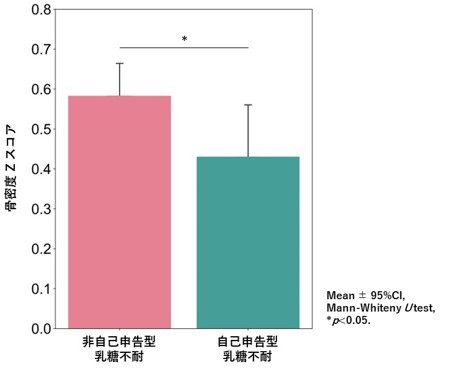

筆者自身も空き家課題に関係する「所有者」に該当するため、自分事として感じる部分の多い内容でした。所有者が取るべき行動(「知識の武装」と「価格変動の理解」)に関する対話は特に興味深い内容でした。

- 知識武装の重要性: 不動産取引では担当者の質が重要。不利な取引を避けるため、所有者自身が事前に自宅の市場価格を把握しておくことが推奨される。

- 価格変動の理解: 不動産価格は「需要と供給」で決まる。将来、市内で物件供給が増えれば価格が下落する可能性も踏まえ、売却等のタイミングを判断することが重要。

空き家という「未来への負債」を次世代に残さないために。横浜市の地道で熱意ある挑戦は、今日も続いています。

未来にむけて|空き家問題解決の鍵:「住まいのエンディングノート」

不動産価値の定期更新で空き家リスクを軽減

空き家問題の解決には、不動産所有者、相続人、自治体、周辺住民がそれぞれ主体的に行動することが重要です。特に所有者は、現在居住中であっても将来的に空き家となる可能性を考え、不動産の資産価値を正確に把握しておくべきです。例えば市場価値5,000万円の物件であれば、その価値を認識し、適切な管理や処分を考えるはずです。

この問題に対処するために有効なのが「わたし(たち)の住まいのエンディングノート」を作成することです。これは通常のエンディングノートと異なり、不動産に特化した情報を整理するものです。不動産基本情報シート(所在地、面積、境界、権利関係、ローン状況、資産価値)、関連書類リスト(登記簿、固定資産税納付書、設計図面などの保管場所)、維持管理情報(管理会社、自治会、修繕履歴)などを記録します。特に『資産価値』の項目は最も重要な情報です。これにより、将来の相続がスムーズに進み、空き家発生リスクを低減できます。

さらに重要なことは、資産価値の定期的な更新です。公示価格やマンション価格は年々変動しており、特に最近は上昇傾向にあります。数年前に確認した価値では不十分で、定期的な見直しが必要です。「投資商品」ではなく「実需商品」だからこそ、正確な価値を把握しましょう。

資産価値を知るには、不動産仲介会社に査定を依頼するのが一般的な方法です。立地や条件によりますが、数日で市場流通価格の結果が得られます。

また、Web上で資産価値を知ることも可能です。例えば、AIを活用した査定サービス『KAITRY』などを利用すれば、マンションの場合は、マンション名と基本情報(広さ、間取り、階数)を入力するだけで、簡単に資産価値を知ることができます。戸建ての場合は、現在「戸建住宅用」に同サービスを開放していないため下記までご連絡頂けますと知ることができます。

法的権限だけでなく、民間の専門知識と行政の公共性を組み合わせた「本当の意味での公民連携」こそが、複雑化する現代の地域課題解決の要諦であるのではないでしょうか。今後も当社グループは、空き家問題の解決を図り、地域社会へ貢献できる持続可能な取り組みを広げてまいります。

(編集・執筆/property technologies 永江 直人)

適用に際しての具体的な注意点

・上記は令和6年10月末時点の適用法令・通達等に基づき記載しております。

・上記事例等は一例であり実際に適用する場合にはご自身が適用要件を満たしているか専門家等にご確認の上適切にご対応頂きますようお願い致します。

・本記事の記載内容にあてはめて適用することを保証するものではありませんのでご留意願います。

株式会社property technologies(プロパティ・テクノロジーズ)について

「UNLOCK YOUR POSSIBILITIES. ~テクノロジーで人生の可能性を解き放つ~」というミッションを掲げています。年間36,000件超の不動産価格査定実績やグループ累計約13,500戸の不動産販売で培ったリアルな取引データ・ノウハウを背景に、「リアル(住まい)×テクノロジー」で実現する「誰もが」「いつでも」「何度でも」「気軽に」住み替えることができる未来に向け、手軽でお客様にとって利便性の高い不動産取引を提供しています。

<会社概要>

会社名:株式会社property technologies

代表者:代表取締役社長 濱中 雄大

URL:https://pptc.co.jp/

本社:東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12階

設立:2020年11月16日

上場:東京証券取引所グロース市場(5527)

本掲載内容は、情報提供を目的とし掲載時点の法令等に基づき掲載されており、その正確性や確実性を保証するものではありません。

本掲載内容に基づくお客様の決定・行為およびその結果について、当社グループは一切の責任を負いません。最終的な判断はお客様ご自身のご判断でなさるようにお願いします。

なお、本掲載内容は予告なしに変更されることがあります。