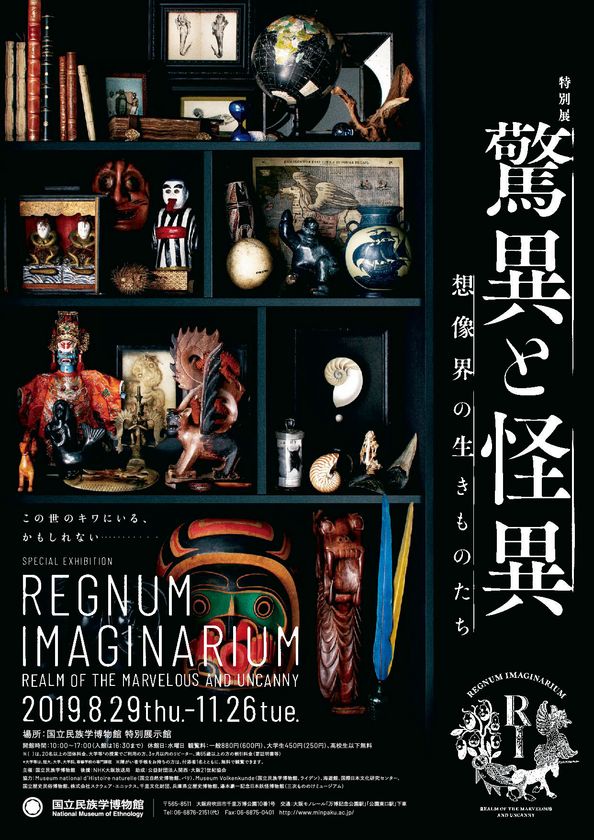

国立民族学博物館(みんぱく・大阪)、東アジア展示を3月20日新オープン

―朝鮮半島の文化、中国地域の文化、 日本の文化「沖縄のくらし」「多みんぞくニホン」―

告知・募集

2014年3月4日 10:30 国立民族学博物館(みんぱく)は、2014年3月20日(木)に、本館展示のうち朝鮮半島の文化、中国地域の文化、日本の文化「沖縄のくらし」「多みんぞくニホン」の各展示を刷新して公開します。今年で創設40周年を迎えるみんぱくでは、すべての展示を順次刷新する計画をすすめています。

東アジア展示リニューアル概要

http://www.atpress.ne.jp/releases/43861/att_43861_1.pdf

■各展示の説明

【朝鮮半島の文化】

朝鮮半島の人々は、外部の民族から影響を受けつつ、独自の文化を育んできました。有史以前は東シベリアの諸民族から、その後は中国から取り入れた文化要素を独自のものに再編し、世界に例を見ないほど高度に統合された文化を獲得してきました。近代には日本に植民地支配され、独立後にはふたつの分断国家として急速な近代化を進めました。そして現代には、積極的に世界に進出する韓国人や、コリア系の海外生活者の姿も見られます。こうした文化の歴史的な重なりや躍動性を、精神世界、衣食住、あそびと知をテーマに紹介します。

【中国地域の文化】

中国地域では、広大な面積と高低差のある地形がうみだす多様な自然環境のもと、さまざまな民族文化が育まれてきました。また、世界各地に、中国を故郷とする華僑・華人がくらしています。多様な生活環境から生みだされたさまざまな民族の文化を、歴史や地域性をふまえ、生業、装い、楽器、住居、工芸、宗教と文字、漢族の婚礼や祖先祭祀、台湾の原住民族、華僑・華人をテーマに紹介します。

【日本の文化「沖縄のくらし」】

沖縄は、琉球王国としての独立国家の歴史をもつとともに、第二次世界大戦やアメリカによる統治、日本への復帰という歴史的な転換期を数多く乗り越えてきた地域です。また、日本本土や中国、東南アジアやアメリカなど、多くの地域文化の影響を受けながら、独自の文化を育んできました。ここでは、さまざま地域とのかかわりの中から生みだされた、沖縄の生活文化を紹介します。

【日本の文化「多みんぞくニホン」】

2010年代初頭、外国籍保持者だけでも約200万人をかぞえ、日本国籍取得者を加えるとはるかに多くの外国出身者が日本社会に暮らしています。日本に移り住んだかれら移民の多くは世代を重ねる中で日本での生活やことば、文化に適応する一方、自らの文化やことばを継承しています。日本社会の一員として、その多様化、活性化に貢献する移民の存在を改めて身近に感じたいと思います。

■みんぱくフォーラム

新展示に関連したイベントを多数開催します。東アジアの多様な文化を実感し、今まで気づかなかった自らの社会と文化を発見する機会に。

イベントは、みんぱくゼミナール、研究公演、みんぱく映画会、みんぱくウィークエンド・サロン、展示場クイズ「みんぱ Q」など、盛り沢山です。詳しくはお問い合わせください。

■国立民族学博物館とは

国立民族学博物館(みんぱく)は、1974年に創設し、1977年11月に開館した博物館をもつ研究所です。文化人類学・民族学に関する調査・研究をおこなうとともに、民族資料の収集・整理・公開などの活動をすすめ、世界の諸民族の社会と文化に関する情報を人々に提供し、諸民族についての認識と理解を深めることを目的としています。2004年4月に大学共同利用機関法人・人間文化研究機構の一員として新たな出発をしました。今年2014年には、創設40周年を迎えました。

〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園10-1

交通案内: 大阪・万博公園内

大阪モノレール「万博記念公園駅」・「公園東口駅」徒歩約15分

観覧料 : 一般420円、高校・大学生:250円、小・中学生:110円

開館時間: 10:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日 : 水曜日(水曜日が祝日の場合は、翌日が休館)、

年末年始(12月28日~1月4日)

URL : http://www.minpaku.ac.jp/