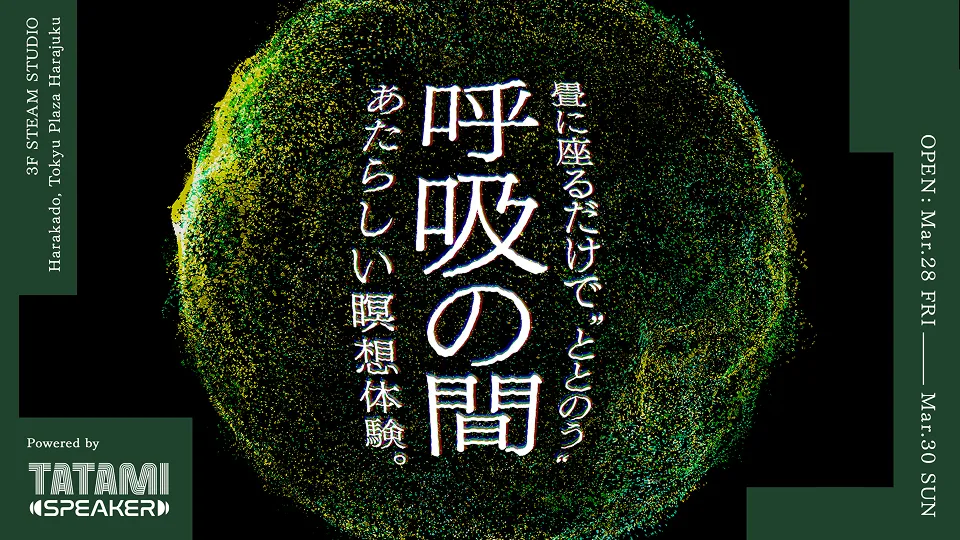

畳に座るだけで“ととのう”あたらしい瞑想体験。ボディソニック搭載畳「TATAMI SPEAKER」を活用した体験型インスタレーション『呼吸の間』を開発

熊本・八代産い草・畳表の新しい可能性を志向する「八代産畳表認知向上・需要拡大推進協議会」(所在:熊本県八代市)は、八代産の畳にスピーカーを内蔵し、畳そのものから音と振動が発生するボディソニック搭載畳「TATAMI SPEAKER」を活用した体験型インスタレーション『呼吸の間』を開発・公開しました。

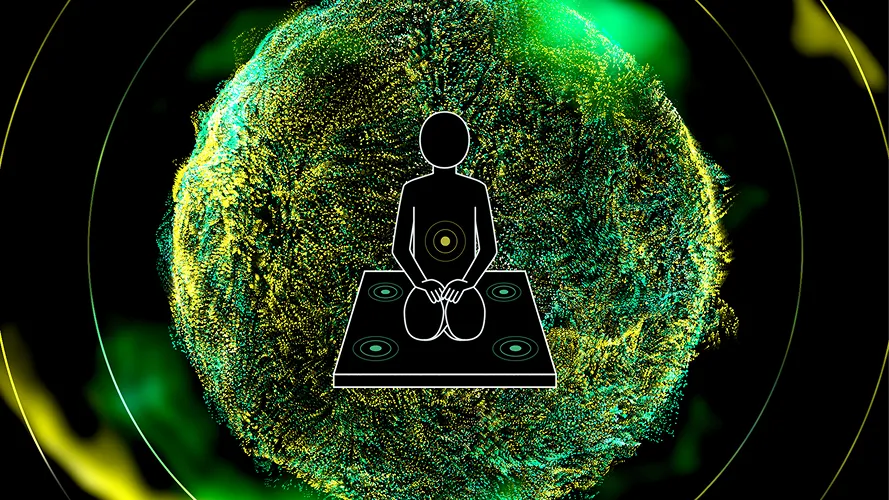

『呼吸の間』に活用している「TATAMI SPEAKER」(2024年7月より一般販売開始)は、振動スピーカーを畳の内部に4基搭載し、畳に「ごろ寝」をすることで、全身で音と振動に浸ることができる“ボディソニック搭載畳”です。

畳と接触した身体の部位から音の振動を感じることができ、その目的に合った音源を作ることで、休憩所等でのリラックスシーンから迫力ある音楽や映像作品の鑑賞まで、さまざまな用途での活用が可能なプロダクトです。

「TATAMI SPEAKER」は、開発当初からオープンイノベーションによる共創を目的のひとつに掲げています。

このたび開発した体験型インスタレーション『呼吸の間』は、「呼吸」をテーマにしたインスタレーションの開発によって、国産畳やい草が持つリラクゼーション効果の特徴を実感していただくことを 目指し、デジタルクリエイティブ集団のAID-DCC(本社:大阪市中央区)と共に約半年の開発期間を経て完成しました。

本インスタレーションは、オリジナルの音・振動で呼吸する畳の振動に合わせて体験者が呼吸することで、ストレスや自律神経の乱れなどにより浅くなってしまった呼吸を、理想的な呼吸に導く体験装置です。

呼吸コンサルタントの大貫 崇先生監修のもと、心地よい振動とともに、正しい呼吸に自然と導かれていく振動と音をデザインしました。

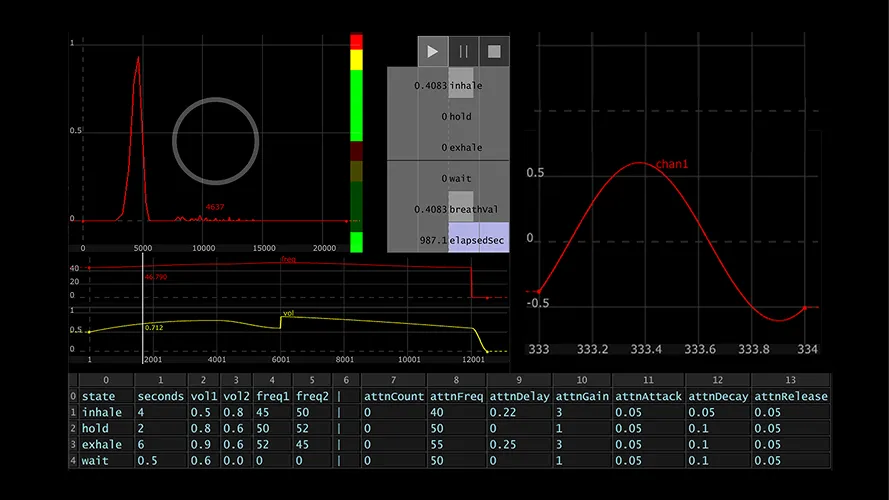

特に、ガイド音声ではなく畳と一緒に呼吸しているように感じられるようにすること、吸う時と吐く時で振動と音の質を変えることで直感的にシンクロしやすくすることにこだわりました。

体験が進むにつれて吐く秒数を徐々に増やしていく(徐々に深い呼吸に導いていく)工夫を施しました。

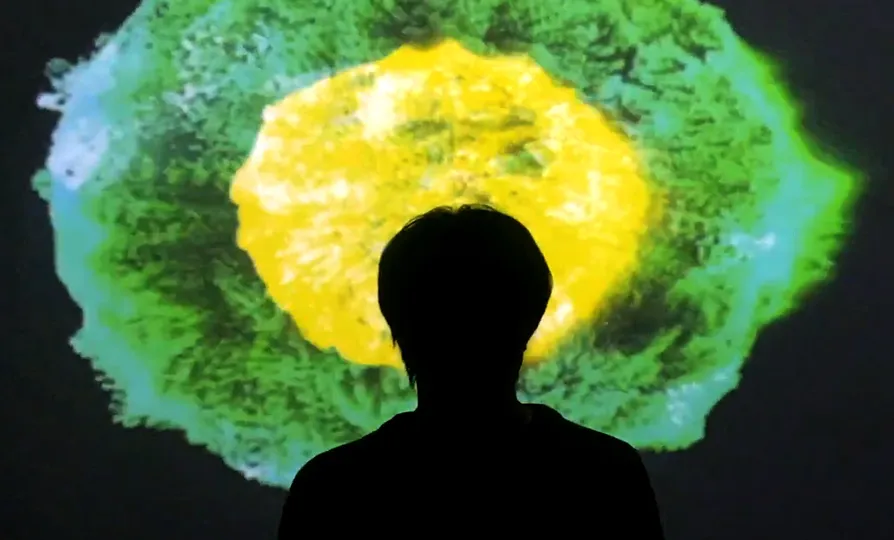

また同空間内では、呼吸と連動した映像が投影され、呼吸が自然と整っていく様子を「2つの同心円」をモチーフとしたビジュアルで可視化しています。

体験者のリアルタイムの呼吸リズムを取得した円が、畳から発せられるお手本となる呼吸リズムの円に同期していく=呼吸が整っていく様子を表現しています。

畳に座ると、畳のわずかな振動が“呼吸“のように伝わり、

自然とそのリズムに引き込まれます。

体験者の呼吸をリアルタイムでセンサリングします。

畳の振動に息を合わせていくと、

心地よい呼吸が生まれ、瞑想へと導かれます。

呼吸が整うほど、畳と一体になるような感覚に。

畳と体験者のシンクロする呼吸を形や色の変化で可視化。

■ 『呼吸の間』監修

大阪大学医学系研究科運動器スポーツ健康科学共同研究講座 特任研究員

株式会社BP&CO. 代表取締役

呼吸コンサルタント 大貫 崇 氏

呼吸って1日に2万回も動いているんですが、ほとんどの人が自分がどのように呼吸をしたら良いのかを習ったことがないんです。

なので、今回の『呼吸の間』は座っただけで自分の呼吸を感じ、座っているだけで呼吸が整っていくと言うところが大変魅力的です。

さらに日々ストレスに晒されて交感神経優位で過ごしていることが当たり前になってしまった現代人が、呼吸を整える場所さえないと言うのも問題です。

今回の『呼吸の間』では日本人が古来から慣れ親しんだ畳と いう空間で全ての感覚を呼吸に集中できるように工夫されています。

とは言え、いきなり難しい呼吸なんて必要ありませんから、まずは自分の呼吸の数を数えるところから始めてもらえたらと思います。

慣れてきたら振動や音に身を委ねて畳と一緒に呼吸していくと勝手に整っていく仕掛けになっていますので、ぜひ体験してみてください!

呼吸コンサルタント 大貫 崇 氏 プロフィール

元MLBアスレティックトレーナーの経験を活かし、呼吸に関連した企業研究や商品開発など法人向け呼吸コンサルティング事業を展開。きほんの呼吸(R)をベースに呼吸トレーナーを育成する傍ら、京都に ある「呼吸専門サロン ぶりーずぷりーず」を経営。誰もが安心して呼吸ができる 文化創りに従事している。著書に『きほんの呼吸 横隔膜がきちんと動けば、ムダなく動ける体に変わる!』(東洋出版)など。

『呼吸の間』体験イベント

2025年3月28日(金)~30日(日)の3日間

東急プラザ原宿(東京都渋谷区)で、以下の概要で実際に『呼吸の間』を体験いただくことができます。

場所:東急プラザ原宿「ハラカド」3F STEAM STUDIO

(東京都渋谷区神宮前6-31-21 原宿スクエア内)

時間:3月28日(金)14:00~21:00

3月29日(土)11:00~21:00

3月30日(日)11:00~21:00

料金:無料

今後の展開

当協会は、様々なシーンにおいて国産畳の可能性を広げていくことを大きな目標にしています。

今後も国産畳の持つ価値「クッション性」「香り」「触り心地」をもとに、さまざまなカルチャーシーンとの共創を進めることで、和室離れが加速する昨今において、日本文化を代表する畳和室の価値をより多くの方に体験していただき、国産畳の素晴らしさを伝えていきます。

本インスタレーションにおいて提供する「呼吸体験」は「TATAMI SPEAKER」1台で、どのような場所でも再現可能です。

「TATAMI SPEAKER」の購入者に音源配布することで自宅に取り入れてもらったり

旅先のホテルや商業施設などで展開するなど、体験を広げていくことを目指します。

ボディソニック搭載畳「TATAMI SPEAKER」概要

発売日:2024年7月4日

希望小売価格:249,800円(税抜き・送料別途)

※畳縁・サイズ・形状のオーダーメイド特注生産も可能

※売上の一部をい草産業の活性化を図る目的で八代地域に寄付

販売元:山中産業株式会社

購入方法:販売元または協議会WEBサイトへお問い合わせください。

WEBサイト:https://yatsushiro-tatami.jp/tatamix/ttm-v20/

い草の栽培面積・畳表の生産量 共に日本一の熊本県

熊本県は、日本国内におけるい草の栽培面積と畳表の生産量が共に日本一の「い草・畳表の産地」です。

熊本県の中でも豊富な水、温暖な気候など、い草の栽培に適した条件がそろっている八代地域は、国内有数のい草産地として国産畳表生産の大部分を担っており、日本の伝統文化である畳表を支えています。

熊本県内のい草の生産者は、直近10年間で約半数に減少しています。

畳表加工作業も高齢化の進展による労働力不足等により、経営規模も縮小。

国産畳表の絶滅が危惧されています。

八代産畳表認知向上・需要拡大推進協議会について

八代産い草・畳表の再興、日本の伝統文化である畳表の保護・継承のために、民間企業・畳関連企業・生産者団体・行政機関が一体となって2019年10月に設立された団体です。

官民一体となって活動することにより、行政単独では成し得ない全国規模でのPR活動やプロダクト開発、建築業界を巻き込んだ民間建築物への八代産畳表導入の働きかけなど、これまでにない取り組みを行っています。

WEBサイト:https://yatsushiro-tatami.jp/

『呼吸の間』開発パートナー「AID-DCC」について

AID-DCCは、デジタル聡明期から活動し、アイデア×テクノロジー×クラフトで新しい体験を生み出すクリエイティブカンパニーです。

Webやアプリ開発、企業ブランディングを軸に、インスタレーション開発やコンシューマー向けの体験型デジタルエンターテインメントの企画・開発を行っています。

AID-DCCが持つノウハウを活かし、畳の振動制御や呼吸の解析、それと連動する映像システムの開発を行っています。

WEBサイト:https://www.aid-dcc.com/