『豆乳摂取による体調改善調査』結果発表 豆乳の継続摂取によって、 たんぱく質の動植物バランスが向上・間食も減少

~腸内細菌叢のバランスや「疲労」「体調」「肌・髪の毛」の自覚症状も 改善傾向が認められる~

“たんぱく質ブーム”といわれる昨今、たんぱく質への関心が高まっていますが、生活者のなかには、たんぱく質が十分に摂れてない人が一定いると推察されます(図2参照)。食事から摂取するたんぱく質が動物性たんぱく質食品に偏ることで、栄養バランスの乱れによる心身の不調にもつながっていると考えられます。

今回、たんぱく質が不足しがちな20代、30代の女性を対象に『豆乳摂取による体調改善調査』(調査主体:日本テトラパック株式会社 リセッ豆乳プロジェクト)を実施いたしました。豆乳を継続摂取することで、食生活のバランスやたんぱく質の動植物バランスが改善し、腸内細菌叢の改善、便通の改善、体の不調が軽減する可能性についてのモニター調査を行いました。

本調査は、大豆をキーワードに健康的で環境にやさしい、豊かな食生活のあり方を研究している石渡尚子先生(跡見学園女子大学 マネジメント学部 生活環境マネジメント学科 教授)に監修をお願いしています。調査結果を受けて、動植物性たんぱく質のバランスをととのえる重要性と、食生活に植物性たんぱく質を手軽に取り入れることのできる食品として豆乳の特性についてもコメントをいただきました。

なお、豆乳などの飲料・食品用紙パックを製造している日本テトラパック株式会社(以下、日本テトラパック)は、たんぱく質の摂取量を増やしながら、同時に動植物性たんぱく質バランスをととのえることができる豆乳を、広く消費者に紹介すべく「リセッ豆乳プロジェクト」を展開しています。

■調査サマリー

豆乳を4週間継続して摂取することにより、

1. たんぱく質をしっかり摂れるようになった

たんぱく質摂取目標量を超えた人の割合が豆乳摂取前7.1%(1/14人)に対して、豆乳摂取期間中は71.4%(10/14人)に増加

2. たんぱく質の動植物バランスが向上

動物性たんぱく質に偏っている人は、豆乳摂取前の78.6%(11/14名)から14.3%(2/14人)に減少

3. 間食の回数が減少

豆乳摂取前の間食回数が週平均1.80回に対して、豆乳摂取期間中は週平均0.95回と半減(52.8 %)

4. 腸内細菌叢のバランスが改善され、便の状態も正常便の比率が高まる

腸内細菌叢の総合判定評価「ややバランスが悪い」(D判定)が豆乳摂取前35.7%(5/14人)から14.3%(2/14人)に減少

5. 調査協力者の自覚として、疲れ、体調、肌・髪の毛の状態に改善が認められた

■調査背景

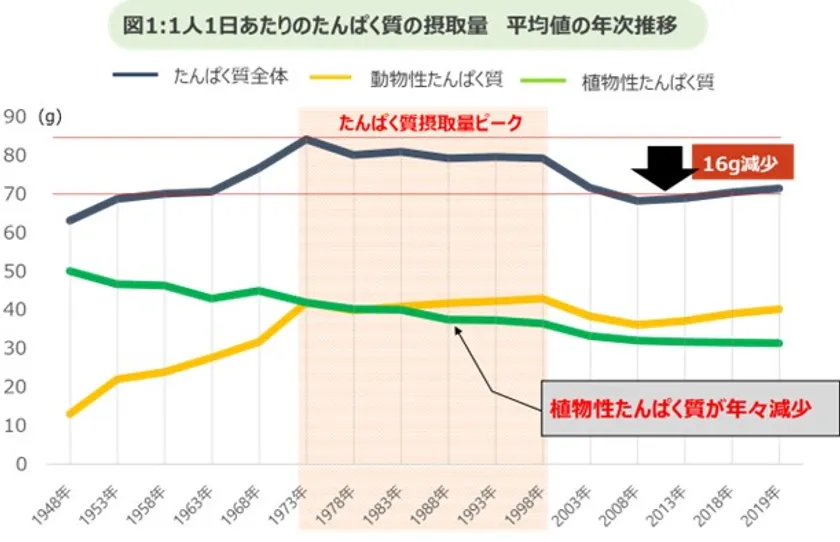

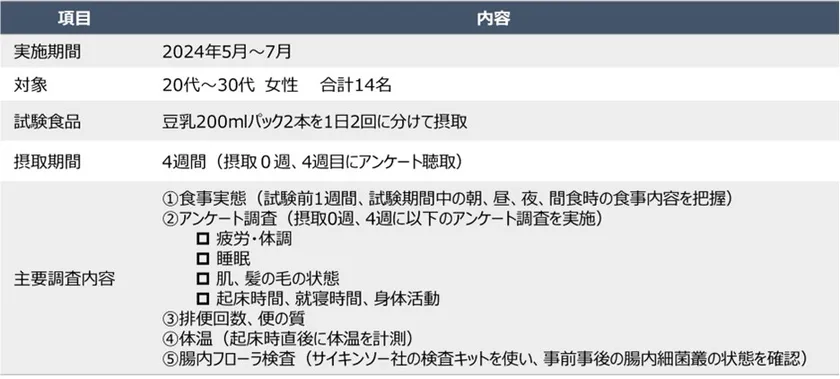

【日本人のたんぱく質摂取量はピーク時に比べ減少。良好な栄養状態を維持する「摂取目標量」には不足】

2000年代に入ってからたんぱく質摂取量は下降傾向を示し、2008年は、ピーク(1973年)に比べ約16g減少。その後も、一日当たり70gで推移しています(図1)。2008年から2019年までのたんぱく質の摂取量は1950年~60年代と同レベルで、決して高い数字とはいえません。たんぱく質がしっかり摂れていない理由の一つが穀類を中心とする植物性たんぱく質の摂取量減少にあると考えられます。

1人1日あたりのたんぱく質の摂取量 平均値の年次推移

出典:厚生労働省1947~1993年:国民栄養の現状、1994~2000年:国民栄養調査、2002年以降:国民健康・栄養調査

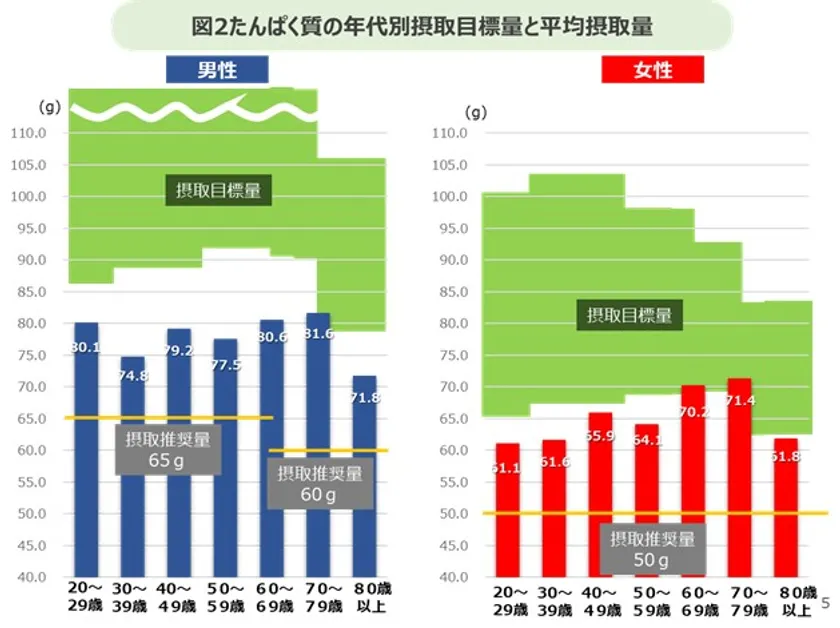

厚生労働省が定める1日当たりのたんぱく質摂取の推奨量は、女性(18歳以上)が50g、男性(18~64歳)が65gです。男女いずれの年代もたんぱく質の平均摂取量は推奨量を満たしていますが、推奨量とは、病気にならずに健康を保持する最低限の目安として定められたものです。それに対して、良好な栄養状態を維持するのに十分な量を示す『目標量』は、例えば20代で、デスクワークで身体活動量が普通の女性であれば一日あたりの摂取量が65~100gですから、平均摂取量では目標量に足りていないのが現状です(図2)。年代別にみるとたんぱく質の摂取量が少ないのが20代、30代の女性で、20代は61.1g、30代は61.6gしか摂れていません。

たんぱく質の年代別摂取目標量と平均摂取量

出典:たんぱく質の平均摂取量は厚生労働省「国民健康・栄養調査」

推奨量・目標量は厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」

■調査結果

1. たんぱく質がしっかり摂れ、たんぱく質の動植物バランスも向上した

本調査では、調査協力者の女性14名(20代、30代)に、豆乳200mlパックを1日2本ずつ4週間飲んでいただき、食事の実態を把握するために豆乳摂取前5日間と豆乳摂取期間中の食事の記録と食事の写真を提出していただきました。

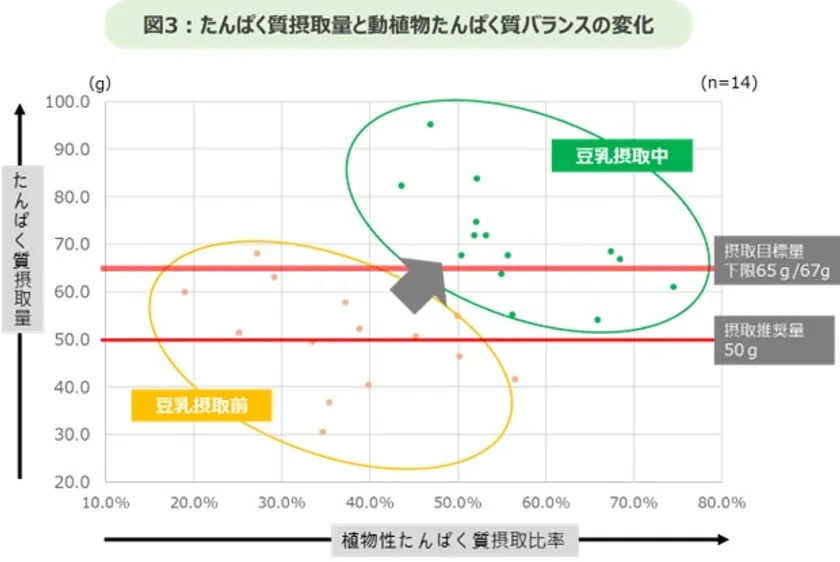

豆乳摂取前の調査協力者14名のたんぱく質摂取量を見ると、「たんぱく質摂取目標量」以下の女性が92.9%(13/14名)、「たんぱく質摂取推奨量」以下の女性が30.8%(4/14名)にのぼりました。一方豆乳摂取期間中は、「たんぱく質摂取目標量」以下の女性が30.8%(4/14名)に減少、「たんぱく質摂取推奨量」以下の女性はゼロ(0/14名)になりました。植物性たんぱく質の比率も、豆乳摂取前は、植物性たんぱく質摂取量50%以下の女性が78.6%(11/14名)を占めたのに対して、豆乳摂取期間中は14.3%(2/14名)へと減少しました(図3)。

たんぱく質摂取量と動植物たんぱく質バランスの変化

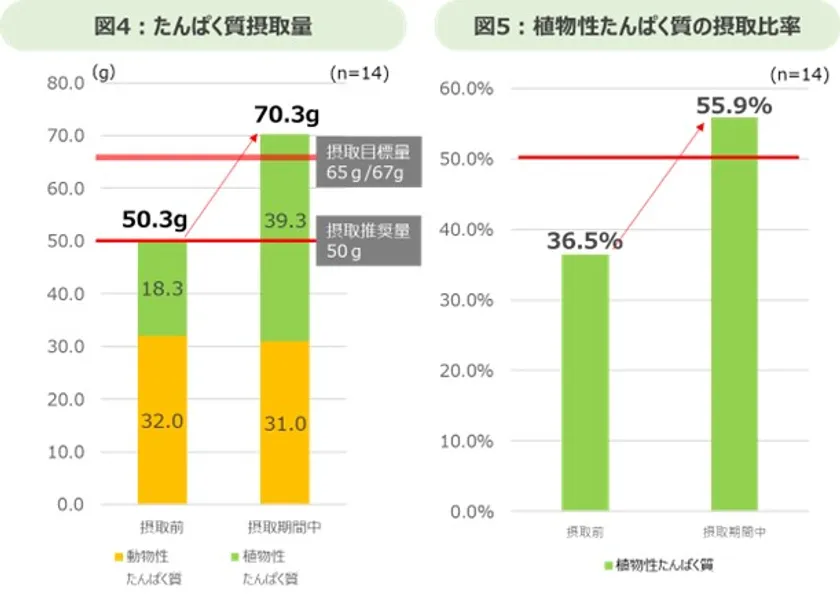

また、調査協力者の1日あたりのたんぱく質摂取量平均値は、豆乳摂取前が摂取推奨量(50g)とほぼ同じ50.3gであるのに対して、豆乳摂取期間中は70.3gと摂取目標量を超えました。また、植物性たんぱく質の比率は豆乳摂取前の36.5%に対して、摂取期間中は55.9%へと増加。たんぱく質の動植物バランスも改善されました(図4、図5)。

たんぱく質摂取量と植物性たんぱく質の摂取比率

2. 間食の回数が豆乳摂取期間中は週平均0.95回と、約半減(52.8%)

豆乳摂取期間中の間食の回数を調べたところ、豆乳摂取前は週平均1.80回間食を摂っていたのに対して、豆乳摂取期間中は週平均0.95回と、約半減(52.8%)しました(図6)。腹持ちが良い豆乳を飲むことで、間食の回数が減少したものと推測されます。

間食回数(1週間あたり)の変化

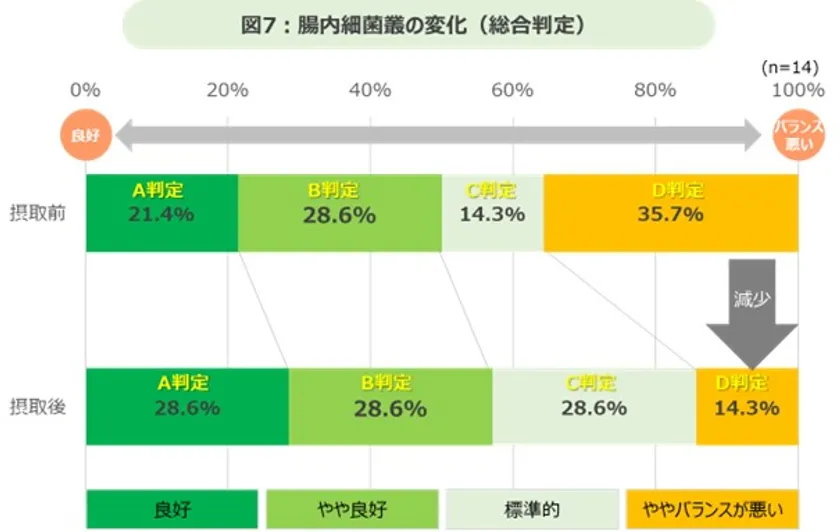

3. 腸内細菌叢のバランスが改善され、バランスが「良好」「やや良好」の合計が57.2%に増加

豆乳摂取による腸内フローラ検査サービス「マイキンソー Gut V2」を用いて、豆乳摂取前と豆乳摂取後(4週間)の腸内細菌叢の状態について、以下のA~Eの5段階で腸内細菌叢のバランスを解析しました。

A判定:良好

B判定:やや良好

C判定:標準的

D判定:ややバランスが悪い

E判定:バランスが悪い

豆乳摂取後は「良好」(A判定)が28.6%、「やや良好」(B判定)が28.6%、バランスが良い人の割合が57.2%に増加しました。

また、「ややバランスが悪い」(D判定)が豆乳摂取前の35.7%から14.3%に減少しました(図7)。

腸内細菌叢の変化(総合判定)

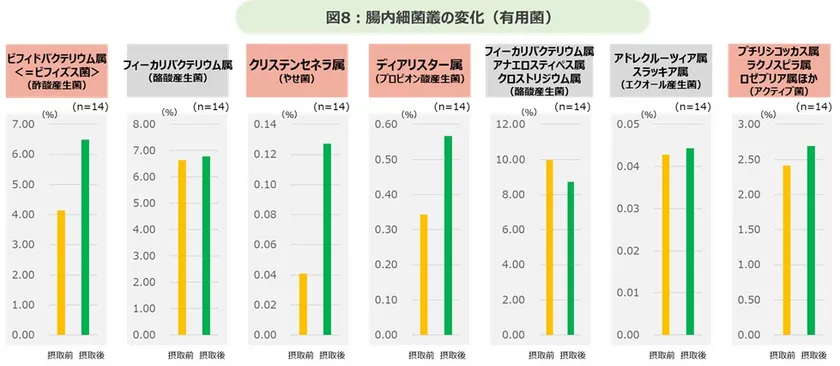

4. ビフィドバクテリウム属(ビフィズス菌)など有用菌の一部が増加

また、マイキンソーの解析対象である代表的な有用菌(腸の中で良い働きをする菌)と要注意菌(腸の中で増えすぎると体に悪影響を及ぼす菌)の割合を確認したところ、「ビフィドバクテリウム属<=ビフィズス菌>」「クリステンセネラ属」「ディアリスター属」「プチリシコッカス属・ラクノスピラ属・ロゼブリア属など(アクティブ菌)」は、豆乳摂取後の増加が認められました(図8)。

腸内細菌叢の変化(有用菌)

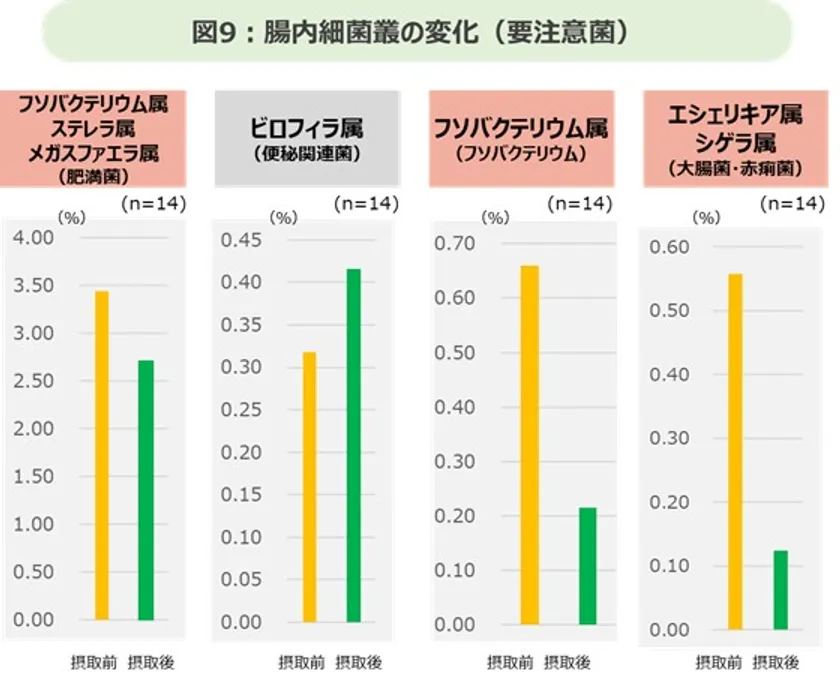

一方、要注意菌の変化を確認したところ、マイキンソーの解析対象の要注意菌のうち、「フソバクテリウム属・ステレラ属・メガスファエラ属(肥満菌)」「フソバクテリウム属」「エシェリキア属・シゲラ属」は、豆乳摂取後の減少が認められました(図9)。

フソバクテリウム属は食生活をはじめとする生活習慣が乱れていると多い傾向があります。またエシュキリア属は大腸菌と呼ばれ、検出量が多い場合は、腸内環境が悪化していると考えられます。

腸内細菌叢の変化(要注意菌)

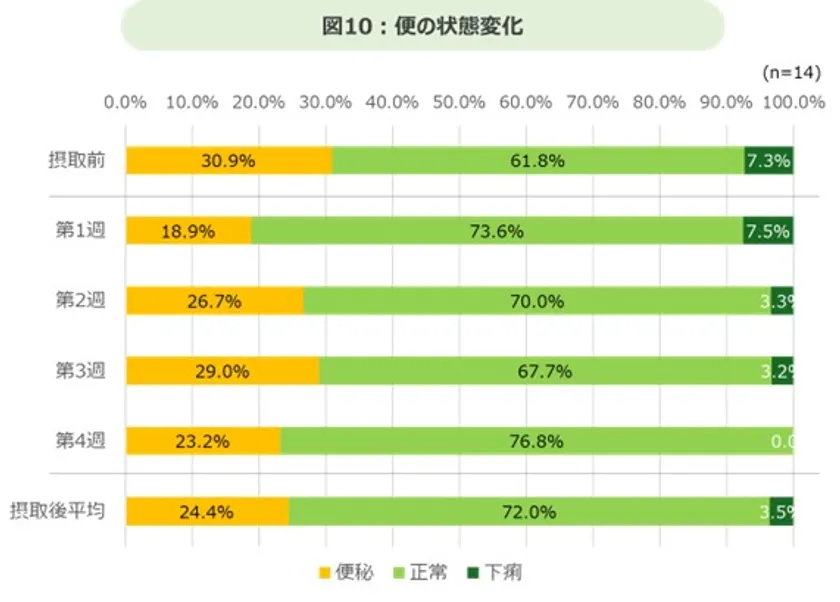

5. 正常な便の比率が増加、第4週目には76.8%(11/14人)が正常な便となった

便の状態を、ブリストルスケールを用いて確認したところ、豆乳を摂取することによって改善傾向が見られました。また、豆乳摂取の期間が長くなるにつれ、正常な便の状態の比率が高まり、第4週では76.8%(11/14人)が正常な便となりました(図10)。

便の状態変化

ブリストルスケール

6. 調査協力者の自覚として、疲労、体調、肌・髪の毛の状態に改善が認められる

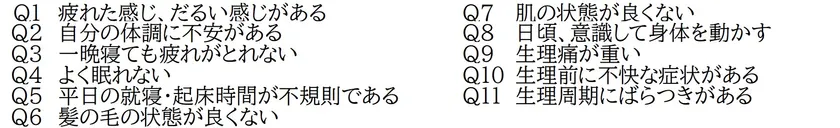

疲労、体調、睡眠、肌・髪の毛の状態、生理の状態など以下の11項目で、豆乳摂取前と豆乳摂取後にアンケート調査を行いました。

豆乳摂取前・豆乳摂取後アンケート調査質問項目

豆乳摂取前と豆乳摂取後の疲労感、体調、睡眠後の疲労回復、睡眠の状態、髪の毛・肌の状態、生理痛、生理前の症状など8項目で改善傾向が見られました。特に「疲労感」、「体調への不安」、「髪の毛の状態」「肌の状態」は自覚症状として改善傾向が確認されました。

疲労感・睡眠・髪の毛・肌・生理痛に関する調査

■効果検証調査監修者コメント:石渡尚子先生(跡見学園女子大学 教授)

●植物性たんぱく質を意識して摂るべき意味とは

“プロテインブーム”と呼ばれるほど注目されているたんぱく質ですが、20代、30代女性のなかには、たんぱく質がしっかり摂れていない方が一定の割合でいることを再認識する必要があります。今回のモニター調査でも、健康を保持する最低限の目安として定められた「たんぱく質摂取推奨量」に満たない女性は約3割(4/14名)おられました。また、多くの方はたんぱく質摂取が動物性たんぱく質に偏っていました。今回の調査では、1パック200mlの豆乳を1日2パック(たんぱく質含有量20.6g)飲んでもらいました。普段の食事に豆乳を加えていただくことで、生活習慣病の発症予防を目的とした指標である「たんぱく質摂取目標量」を約7割(10/14名)が上回る結果となりました。一般的な無調整豆乳200mlパック1本には約7.2gの植物性たんぱく質が含まれています(商品によりたんぱく質含有量は異なります)。

また豆乳飲用中は食習慣としての間食が減り、便の性状や腸内細菌叢のバランスも改善されました。この良い変化も相まって、疲労感や体調、肌や髪の状態等の自覚症状に対する評価が向上したと考えられます。

現代の食生活では、どうしても動物性たんぱく質食品に偏りがちになります。植物性たんぱく質を含む食品を意識して摂ることによって、生活習慣病の予防、食事から摂取するアミノ酸バランスの改善、動物性脂肪の摂り過ぎの抑制などさまざまな健康上のメリットを得ることができます。

●“植物性たんぱく質食品”としての豆乳の価値

豆乳は時間・場所を選ばず手軽に摂取できるため、日常の食生活で不足気味の植物性たんぱく質を補う上で、便利な食品といえます。大豆由来のたんぱく質は血清コレステロールの調整機能がある点も見逃せません。また、ビタミン・ミネラルをはじめとした栄養成分だけでなく、機能性成分(健康を保つために役に立つ成分)も豊富です。今回の調査でも間食を減らす効果がみられましたが、豆乳を飲むことで、空腹感を感じにくくなるのもうれしい特典です。植物性たんぱく質を日々の食事に取り入れる第一歩に、まずはお気に入りの豆乳を見つけてみてください。

■石渡尚子先生プロフィール

【石渡尚子教授(跡見学園女子大学 マネジメント学部 生活環境マネジメント学科 教授)】

公益社団法人生命科学振興会常任理事ほか。

跡見学園女子大学短期大学部の専任講師、跡見学園女子大学マネジメント学部生活環境マネジメント学科准教授を経て現職。大豆をキーワードに、健康に役立つ食品成分や食習慣について長年研究を続けている。

石渡尚子教授

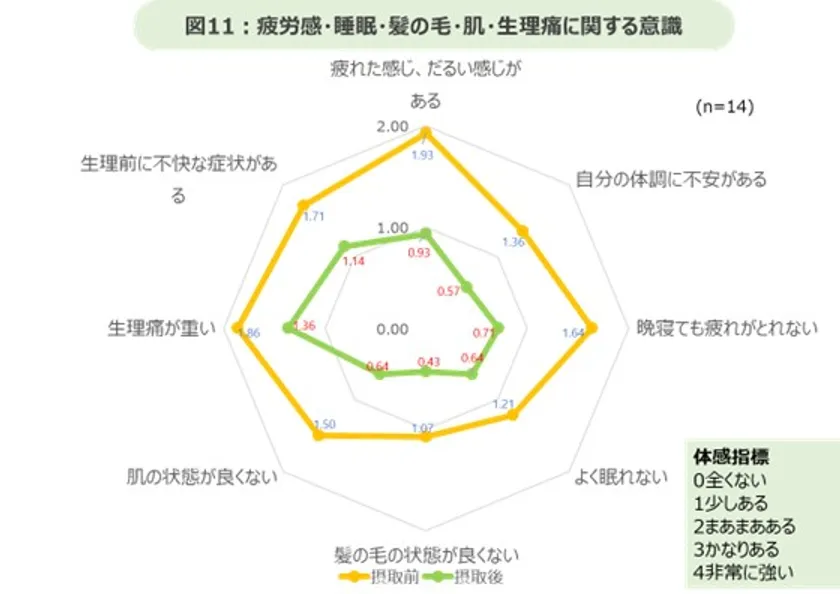

■調査概要

調査概要 項目・内容

■リセッ豆乳プロジェクトについて

たんぱく質の不足や動植物性たんぱく質のバランスの乱れが様々な不調を招いています。

豆乳などの食品・飲料用紙パックを製造している日本テトラパックが進める“リセッ豆乳プロジェクト”は、良質な植物性たんぱく質を含む豆乳を食生活に手軽に取り入れていただき、動植物性たんぱく質のバランスをととのえ健康な体づくりをサポートする取り組みです。

■日本テトラパックについて

テトラパックは、食品加工処理と紙容器充填包装システムの世界的なリーディング・カンパニーです。世界160カ国以上のお客様のニーズを満たすため、安全かつ革新的で、環境に配慮した製品を提供しています。「大切なものを包んでいます(PROTECTS WHAT'S GOOD)(TM)」というモットーは、「私たちは、いつでもどこでも安全な食品を入手できることを約束します」というテトラパックのビジョンを反映しています。更に詳しい情報につきましては、下記をご覧ください。

ウェブサイト: https://www.tetrapak.com/ja-jp

![もふもふ可愛すぎる!パペットスンスンのぬいぐるみ巾着。[予約開始]](https://newscast.jp/attachments/0zMDuLJCTj6UD7jtm3zh.jpg)

![ドラえもん好き必見!どら焼きと暗記パンの再現度抜群ふわふわポーチ。[予約受付開始]](https://newscast.jp/attachments/2C44xjIs9CAvlajHCwt6.jpg)