10代の約7割が車内でおにぎりを食べる!? 全体の5人に1人が飲食は問題があると回答、70代以上の結果は…

~電車やバスでの飲食に関する調査結果を発表~

乗り換え案内サービス「駅すぱあと」を提供する株式会社ヴァル研究所(本社:東京都杉並区、代表取締役:太田 信夫)は、鉄道・バスの利用にまつわるさまざまな問題について調査する「ルウト研究所」で1,472人を対象に2017年9月7日(木)〜9月19日(火)まで実施した「公共交通機関を利用するときの意識調査」の1つ、「電車やバスでの飲食に関する意識調査」の結果を発表します。

なお、「電車やバスでの飲食に関する意識調査」はヴァル研究所が提供するID「val ID(ヴァル アイディー)」に登録している10代〜70代の男女1,472人を対象に行いました。

■調査結果のポイント

(1)70代の約3割が「車内の飲食は問題があると思う」と回答

(2)10代の約7割が車内でおにぎりやパンを食べても良いと認識

(3)缶入り飲料を飲んでも良いと認識しているのは約3割。トラブルになることも

(4)「子供がお腹を空かせて泣いているときの飲食」認識に年代と性別差か

(5)車内飲食で不快に感じるポイントは「におい」?

■調査結果

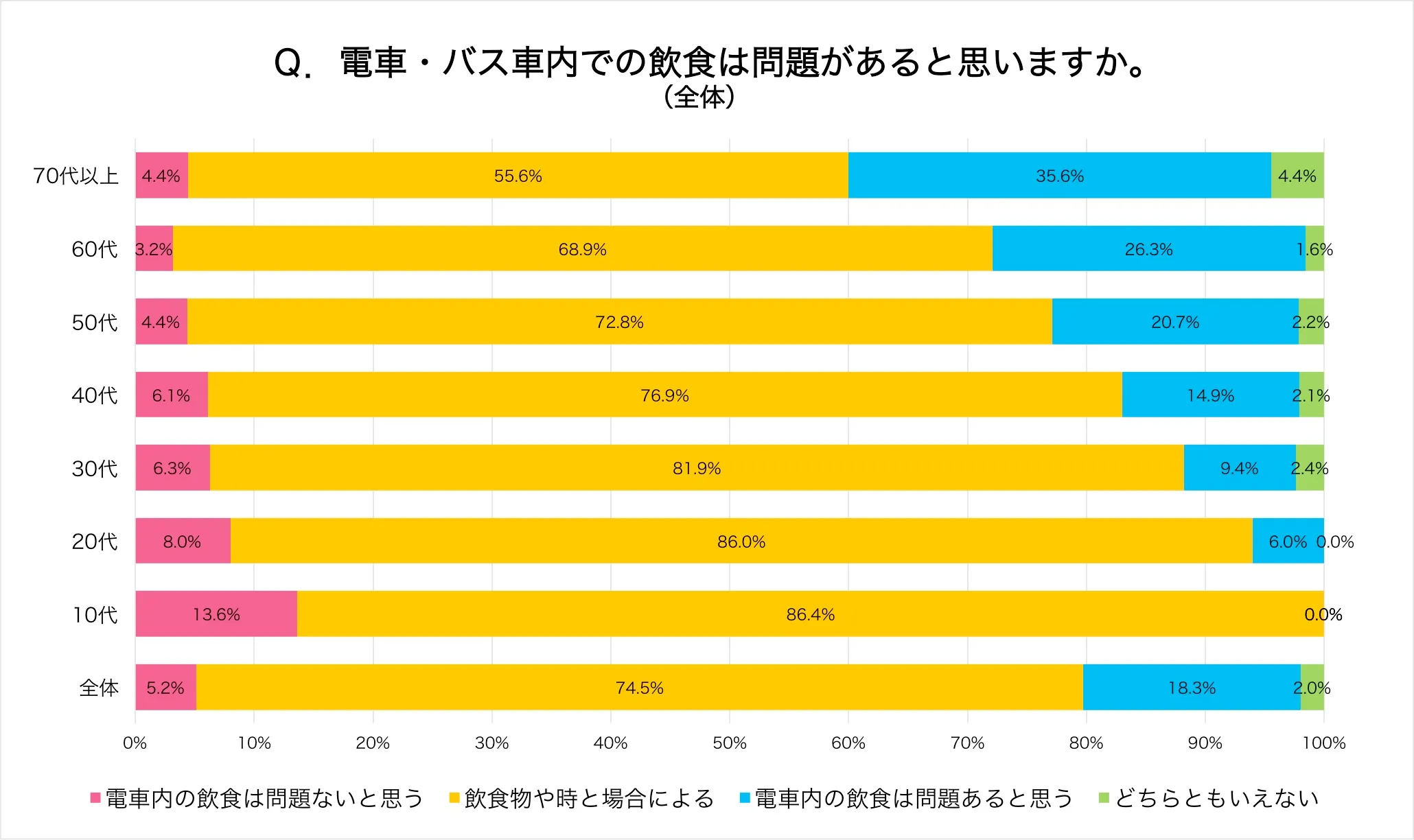

<(1)70代の約3割が「車内の飲食は問題があると思う」と回答>

問1:あなたは電車・バス車内での飲食は問題があると思いますか。

この質問に対し、70代のうち35.6%の人が「電車内の飲食は問題あると思う」と回答しました。全年齢のうち同回答をした人の割合は、18.3%であり、70代の割合の高さが目立ちました。一方、10代のうち13.6%が「電車内の飲食は問題ないと思う」と回答しており、全年齢での同回答の割合(5.2%)よりも高い水準にあります。年配の方と若い方では「車内の飲食」への意識が逆の傾向を示していることが分かりました。

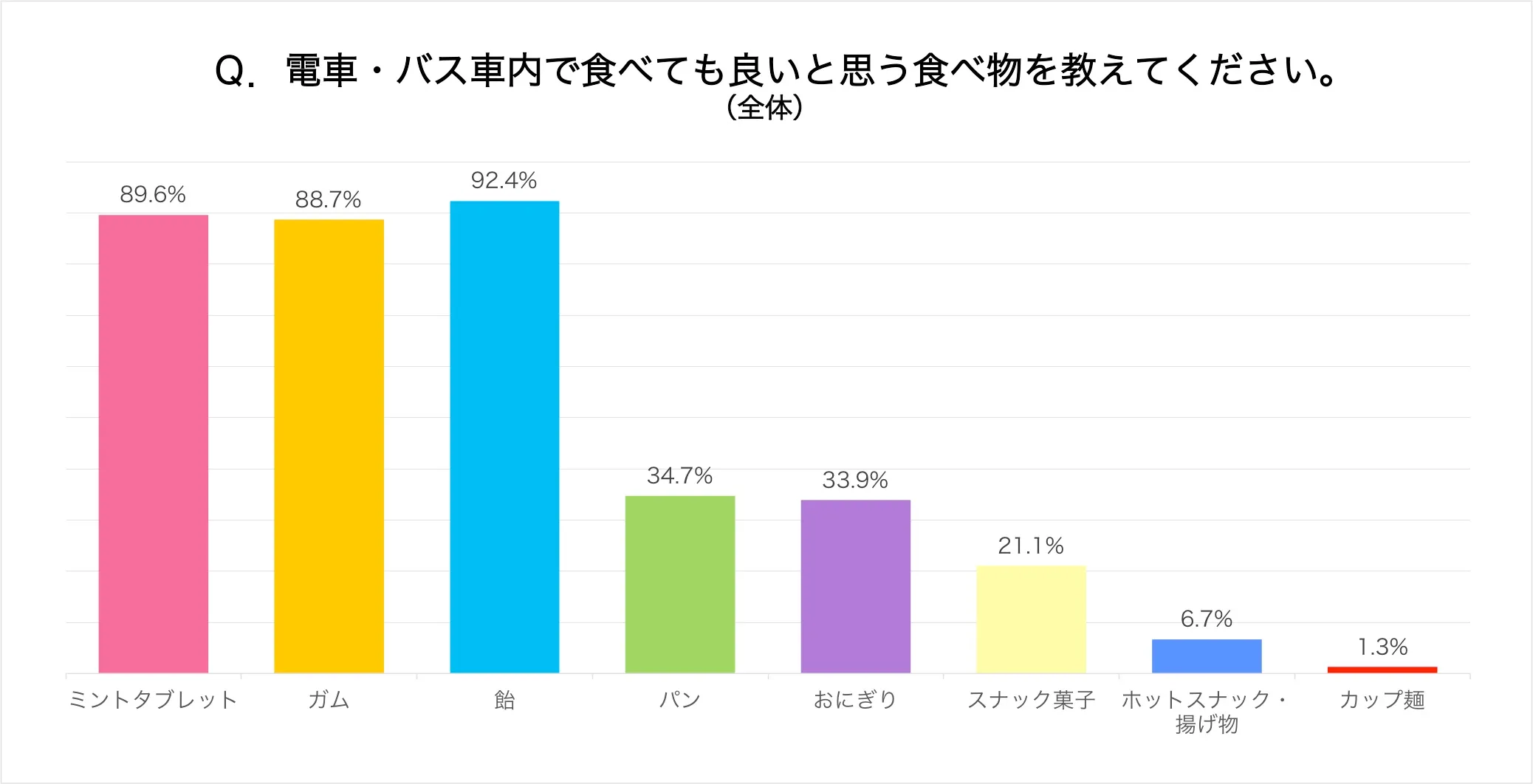

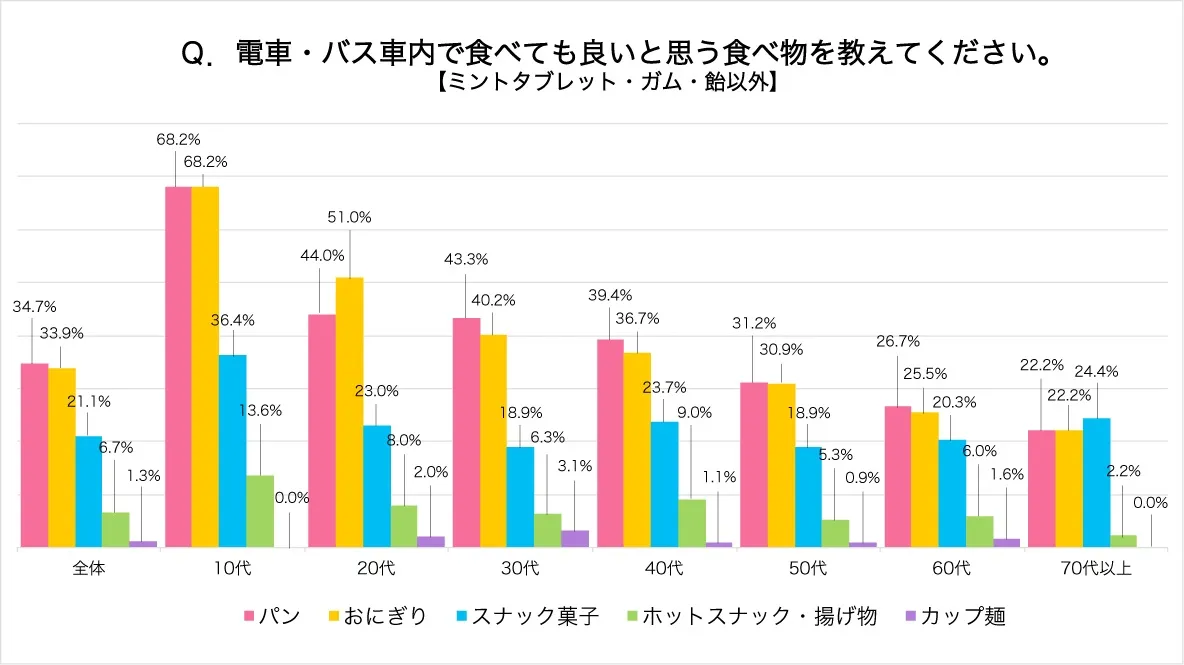

<(2)10代の約7割が車内でおにぎりやパンを食べても良いと認識>

問2:電車・バス車内で食べても良いと思う食べ物を教えてください(複数選択可)。

全回答者のうち約9割の人がミントタブレット・ガム・飴についてをそれぞれを「車内で食べても良い」と回答しています。一方、パン・おにぎりについては約3割台にとどまっています。一口で口の中に収まるか否かが、車内での飲食の許容範囲と関係があると推測されます。

また世代別で見ると、10代の回答者は多くの食べ物について、車内での飲食に他の世代よりも寛容である傾向が見られました。特にパン・おにぎりを車内で食べても良いとの回答は約7割にのぼっており、全世代での割合の倍以上となっています。

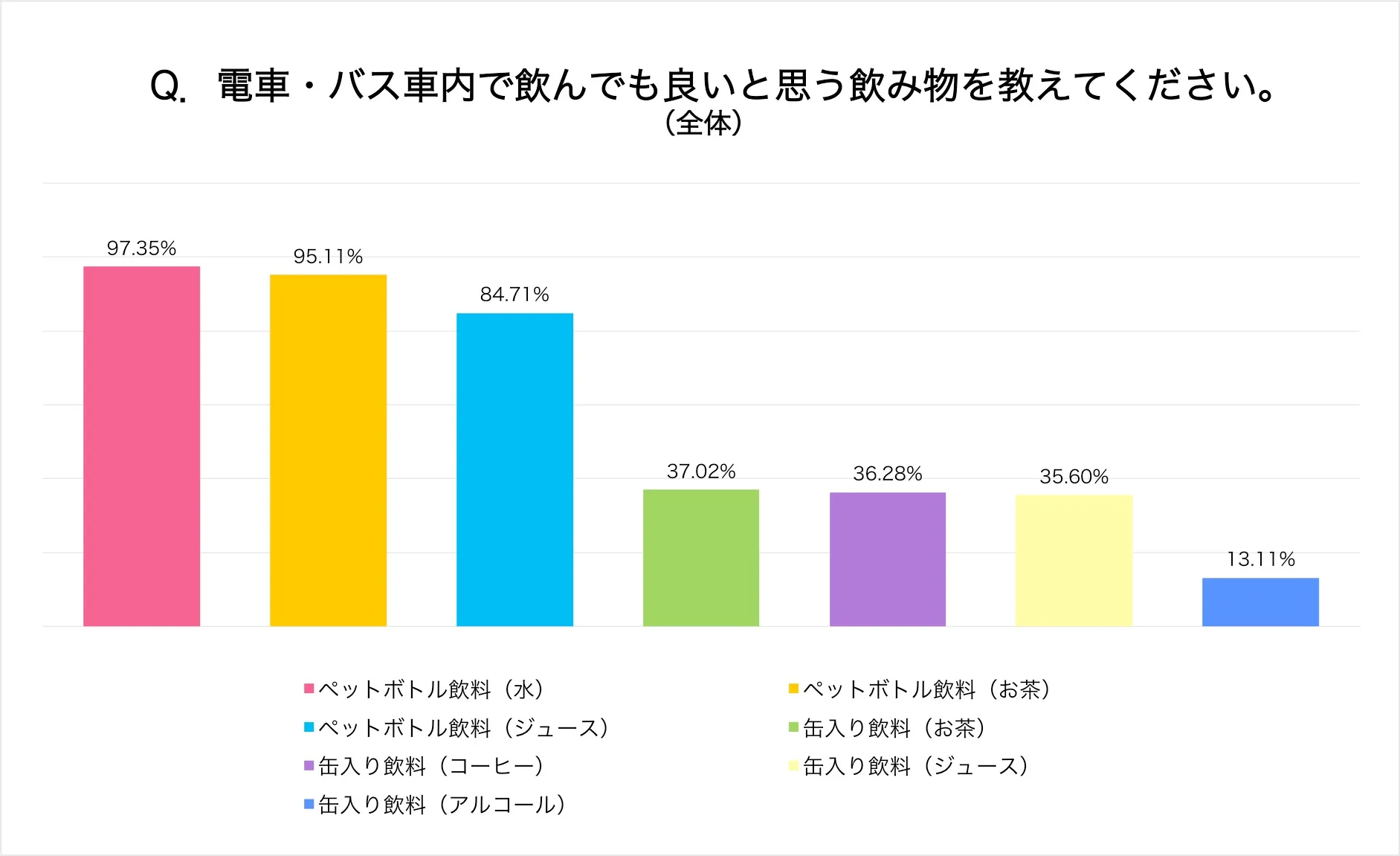

<(3)缶入り飲料を飲んでも良いと認識しているのは約3割。トラブルになることも>

問3:電車・バス車内で飲んでも良いと思う飲み物を教えてください(複数選択可)。

飲み物に関して、ペットボトル飲料と缶入り飲料との間で認識の差が明らかになりました。ペットボトル飲料については、全回答者のうち9割近くが「車内で飲んでも良い」と回答しているのに対し、缶入り飲料についてその割合は3割強にとどまります。

後述の問5への回答の中には、缶入り飲料は車内が揺れやすく、トラブルになったことがあるとの声が多くありました。

また同じ缶入り飲料でも「車内で飲んでも良い」と許容されている割合は、アルコール類の場合(13.1%)とそれ以外の場合(3種平均で36.3%)とで大きな差がありました。

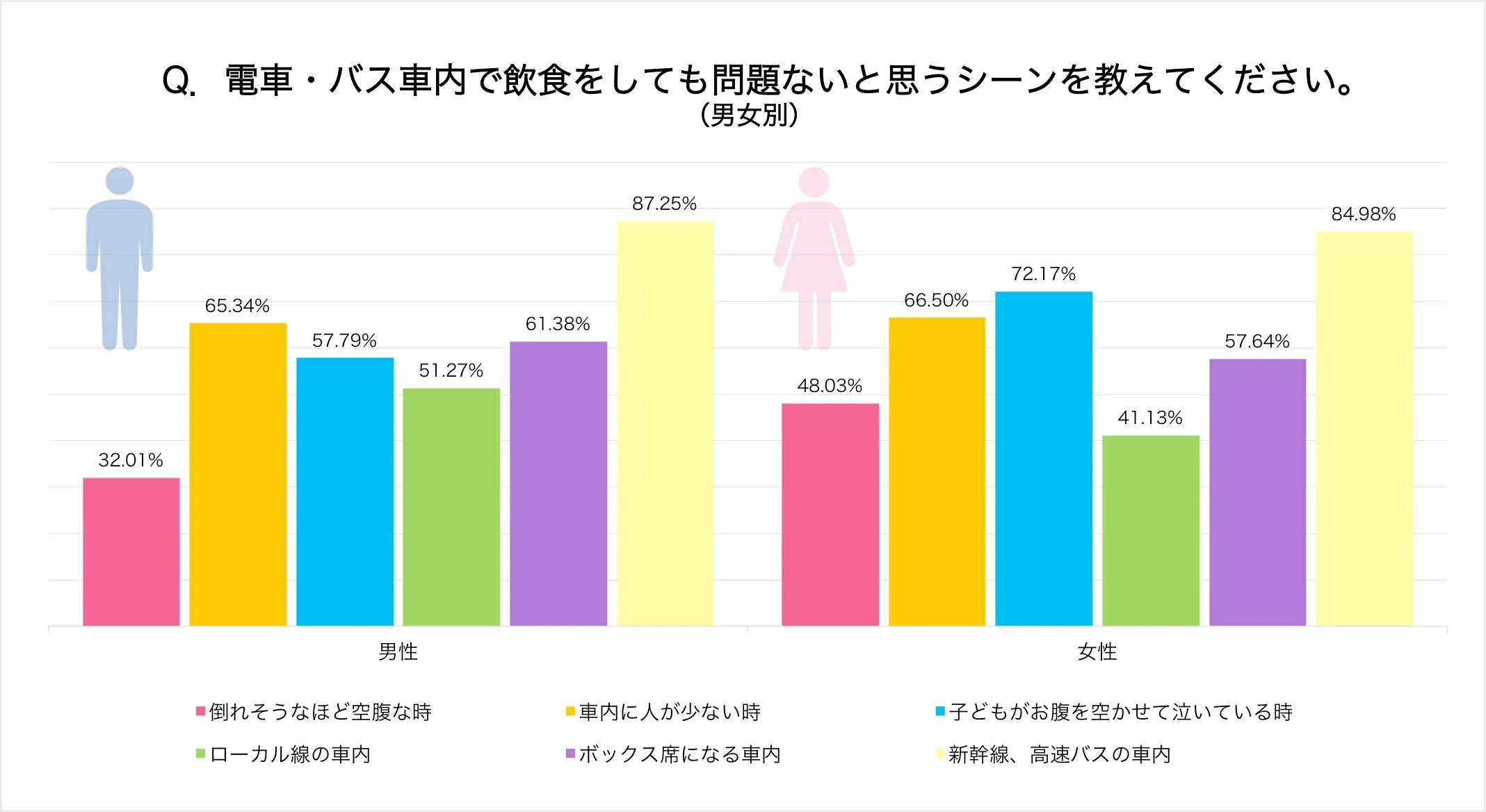

<(4)「子供がお腹を空かせて泣いているときの飲食」認識に年代と性別差か>

問4:電車・バス車内で飲食をしても問題ないと思うシーンを教えてください(複数選択可)。

この問いではシチュエーション別に「車内で飲食をしても問題ないか」どうかを訊ねました。全ての属性において「新幹線、高速バスの車内」での飲食は問題ないとする人の割合の高さが目立ちました。比較的長距離になる新幹線や高速バスの車内での飲食は、それ自体が行楽の一つと認識している方が多いことが推測されます。

また男性と女性とで飲食を「問題ない」とする割合が異なったのが「子供がお腹を空かせて泣いているとき」でした。特に20代・30代の女性はその多くが「問題ない」と回答しています。後述の問5の回答の中には、「子供が泣いていて他の乗客の迷惑になってしまうので、何か食べさせて静かになるなら仕方ない」といったエピソードも寄せられており、小さな子供と触れ合っているかどうかも許容度に影響があると推測されます。

<(5)車内飲食で不快に感じるポイントは「におい」?>

問5:電車・バス車内での飲食に関するエピソードがあれば教えてください(任意)。

様々なエピソードが寄せられましたが、不快なものとして一番多くあげられたのが「におい」でした。「納豆巻き」や「ニンニク臭」、「ハンバーガー」などの具体的な食品をあげた意見が多数寄せられており、「におい」に関する不快感は記憶によく残っていることがうかがえます。

逆に「ブルートレインで食べた弁当」や「お座敷列車での宴会は楽しかった」「旅行中は必ず飲食する。旅の醍醐味。」など車内での飲食のポジティブな思い出や、海外での経験なども寄せられており、時と場合によってその捉え方はさまざまであることが言えそうです。

【回答結果(※一部)】

「席が空いてなく、吊り革につかまって立ったまま、おにぎりを食べていた人を見た」(60代女性)

「朝の通勤電車でトーストを食べてる人を見たときは驚いた。」(50代男性)

「菓子パンやおにぎりをがっついている大人がいると、忙しいんだろうなと気持ちはよく分かるが、私はできません。」(40代女性)

「雨の日の路線バスでの飲食。匂いがバス中に漂って気分が悪くなった。」(50代女性)

「体調の悪い時や空腹時など、咀嚼音や袋の音、においなどに敏感になり、勘弁して欲しいです。」(40代女性)

「通勤時間帯の混雑する時間帯の飲食は、食品や飲料をこぼす等されそうで、迷惑に感じたことがあります。」(50代女性)

「バス車内でペットボトルのお茶を飲んだとき、急ブレーキを踏まれ飲んでいたお茶をこぼしてズボン、シートと床を汚した」(60代男性)

「電車に乗った時、シートが濡れていて、お尻が濡れて恥ずかしい思いをしました。」(40代女性)

「混んでいる電車で缶コーヒーやジュースを隣で飲まれると汚されないかとひやひやする。」(50代女性)

「まあまあ混雑している車内(電車)で、揺れた拍子に食べていたチョコ?か何かで他人の服を汚してしまってトラブルになっているのを見たことがある」(20代男性)

「子どもがベビー時代はぐずると周囲に迷惑なのでえいせいぼーろなど、そっと口にふくませられるものをいつも持ち歩いていた」(50代女性)

「常磐線の夕方は、缶ビールとカップ酒が必需品だった」(60代男性)

「バス車内でおにぎりを食べながら出社したら後日会社にクレームが来た」(30代女性)

「台湾のバス・MRT内は飲食禁止で、忘れてガムを噛んでいて、捨てる様に言われた」(50代男性)

「出張などの帰りの新幹線でのお弁当箱とビールは最高に美味しいです!それも一つの楽しみです。」(50代女性)

「始めての出張先で昼時であったため弁当買ってローカル線に乗ったが、意外に満員で食べられなかった。」(50代男性)

車内飲食について、認識に個人差はありそうなものの、結果から推測すると若年層ほど抵抗がなくなっているのかもしれません。

■調査の実施概要

調査名 :電車やバスでの飲食に関する意識調査

調査期間:2017年9月7日(木)〜9月19日(火)

調査対象者:「val ID」に登録している10代~70代の男女1,472人

(男性:1,059人、女性:406人、その他:7人)

調査方法 :インターネットを利用したアンケート調査

なお、本調査結果は後日「ルウト研究所」にも掲載いたします。

https://roote.ekispert.net/ja/labo/

■株式会社ヴァル研究所について

1988年にMS-DOS版の経路検索システム「駅すぱあと」を発売して以降、全国の公共交通機関データと高い信頼性をベースにさまざまな法人向け、個人向け製品・サービスを展開しています。

主力となる法人向けでは、通勤費管理/申請システムやビジネス・サポートサービス「RODEM」などを提供しており、12万社以上を顧客に持ちます。また、近年は「駅すぱあと」の膨大なデータや機能をAPIとして提供し、企業・団体との共創・コラボレーションに取り組んでいます。

商号 :株式会社ヴァル研究所

代表取締役:太田 信夫

所在地 :東京都杉並区高円寺北2-3-17

設立年月日:1976年7月26日

資本金 :4,100万円

企業サイト:https://www.val.co.jp/

※記載されている会社名、製品・サービス名は各社の登録商標または商標です。※仕様や提供内容については予告なく変更となる場合があります。