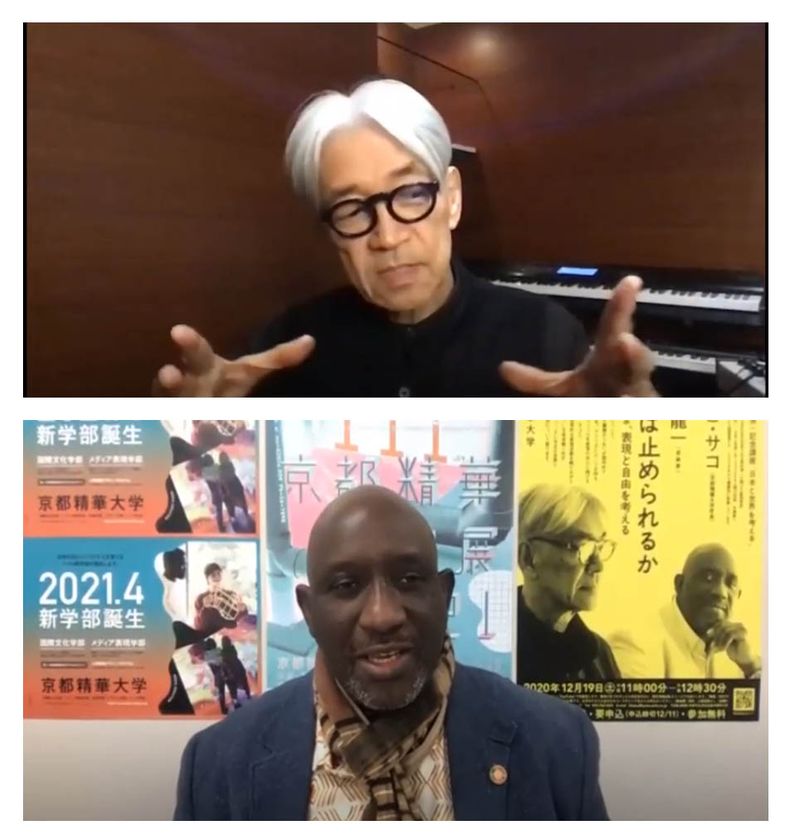

2015年度に新しく変わる京都精華大学 人文学部 教員に佐々木 中 氏、白井 聡 氏、兼松 佳宏 氏の就任が決定

企業動向

2014年5月19日 10:30京都精華大学(所在地:京都市左京区、学長:竹宮 惠子)は、2015年度に人文学部のカリキュラムを再編します。それに伴い、新たに3名の教員の就任が決定しましたのでお知らせいたします。

今回、就任が決定したのは、哲学者で作家の佐々木 中氏、政治学・社会思想研究者の白井 聡氏、greenz.jp編集長でWebデザイナーの兼松 佳宏氏の3名です。

佐々木氏は、哲学者・作家として活躍されており、2010年に発行された著書『切りとれ、あの祈る手を―〈本〉と〈革命〉をめぐる五つの夜話』は発行部数4万部を超え、今なおその鮮やかな論考・文体が多くの読者から支持を得ています。人文学部では、あらゆる学問の源流である「哲学」を重要視していることから、1年次の必修科目である「哲学」の担当教員として佐々木氏の就任を決定しました。

白井氏は、著作『永続敗戦論――戦後日本の核心』が第4回「いける本大賞」、「紀伊國屋じんぶん大賞2013」3位を受賞し、今、最も注目される若手政治学・社会思想研究者の一人です。人文学部の社会専攻の柱のひとつである政治学・思想の領域を担当します。

兼松氏は、NPO法人グリーンズにて新しいアイデアで社会をよりよく変えるソーシャルデザインに関する活動を行っており、編集長を務めるWebマガジン「greenz.jp」では多様な事例を紹介されています。人文学部では2年次の必修科目「ソーシャルデザイン・プログラム(社会創造演習)」を担当。社会を変える実践的なプログラムを構築します。

1.就任予定教員プロフィール、コメント

■佐々木 中(SASAKI ATARU) 哲学者、作家/2015年度就任予定

東京大学卒業、東京大学博士(文学)。『定本 夜戦と永遠―フーコー・ラカン・ルジャンドル』(河出文庫、2011年)、『切りとれ、あの祈る手を―〈本〉と〈革命〉をめぐる五つの夜話』(河出書房新社、2010年)、『晰子の君の諸問題』(河出書房新社、2012年)、『夜を吸って夜より昏い』(河出書房新社、2013年)、『踊れわれわれの夜を、そして世界に朝を迎えよ』(河出書房新社、2013年)等、著作多数。

http://www.atarusasaki.net

担当科目:「哲学概論」「哲学」他

佐々木 中 氏

http://www.atpress.ne.jp/releases/46420/img_46420_1.jpg

就任コメント

目を澄ませ。耳を澄ませ。そうだ君の感官をひらけ。君のなかにいる「誰か」たち、無数の「何か」たちを感じることが出来るか。そのものたちの果てしもない異形が、ゆらめきが、におい立ちが、叫びが、ざわめき、どよめきが、君自身の輪郭を破線にしてしまうに至るまで。君自身が誰でもない誰かと成り果て、そこから創造のこだまが鳴り響くに至るまで。そして、この感官を研ぎ澄ますことは、知や理性と何ら矛盾しない。鍛錬とも。このことを諸君と共に「生きる」ために、わたしは来た。

リラックスしていこう。できたら笑顔を。先は長いぜ。

■白井 聡(SHIRAI SATOSHI) 政治学・社会思想研究者/2015年度就任予定

東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。一橋大学大学院社会学研究科総合社会科学専攻博士後期課程単位修得退学。博士(社会学)。主にロシア革命の首謀者であるレーニンの政治思想をテーマとした研究を手掛けてきたが、ポスト3・11という視点から日本現代史を論じた『永続敗戦論――戦後日本の核心』(太田出版)により、第4回「いける本大賞」を受賞(2013年)。著書に『未完のレーニン 〈力〉の思想を読む』(講談社、2007年)、『「物質」の蜂起を目指して――レーニン、〈力〉の思想』(作品社、2010年)。

担当科目:「社会学概論」「現代社会特講3(思想)」

白井 聡 氏

http://www.atpress.ne.jp/releases/46420/img_46420_3.jpg

就任コメント

この度、京都精華大学人文学部で教鞭をとることになりました、白井 聡です。どうぞよろしくお願いいたします。大学時代に何を学ぶべきなのでしょうか。色々挙げられますが、何よりも大切なのは「知的に生きる姿勢を身に着ける」ことです。「知的に生きる」とは、「自分の頭で考えること」と言い換えてもいいでしょう。日頃から物事の本質をつかもうと常に努力することが知的に生きることにほかなりませんが、この姿勢を若いときに身に着けられるかどうかで、その人の一生の知的発展の度合いが決まってきます。私たち教員の仕事は、そのためのきっかけをつくることに尽きます。私たちをフルに活用して、豊かな人生を送ってほしいと心から思います。

■兼松 佳宏(KANEMATSU YOSHIHIRO) greenz.jp編集長/2016年度就任予定

1979年生まれ。WebデザイナーとしてNPO支援に関わりながら、「デザインは世界を変えられる?」をテーマに世界中のデザイナーへのインタビューを連載。2006年クリエイティブディレクターとして独立し、ソーシャルデザインのためのヒントを発信するWebマガジン「greenz.jp」の立ち上げに関わる。2010年より編集長。著書に『ソーシャルデザイン―社会をつくるグッドアイデア集』、『日本をソーシャルデザインする』など。秋田県出身、鹿児島県在住。一児の父。

Webマガジン「greenz.jp」

http://greenz.jp/

担当科目:「社会創造演習」「ICT・メディア演習」

兼松 佳宏 氏

http://www.atpress.ne.jp/releases/46420/img_46420_2.jpg

就任コメント

こんにちは!greenz.jp編集長の兼松 佳宏です。みなさんは「ソーシャルデザイン」という言葉を聞いたことがありますか?ひとことで言えば、社会の課題を自分たちで楽しく解決していくこと。そんな「ソーシャルデザイン」という考え方がここ数年、とても注目を集めているようです。どれくらいって、本屋さんに専用棚ができるくらい。そしてデザイン系でも政策系でもなく、文学や歴史を学ぶ人文学部の要として位置づけられてしまうくらい!何を隠そう、この京都精華大学の挑戦は、世界でもあまり例がないほど画期的なことなのです。物語を紡いで新ブランドを立ち上げたり、歴史を踏まえて地域づくりをしたり…これからの社会に必要とされる「文系ソーシャルイノベーター」という新たな仕事像を、みなさんと一緒に見つけてゆけたら嬉しいです。お会いできるのを楽しみにしています!

2.新・人文学部の目指す教育

人文学部――総合人文学科 (定員300人)

・文学専攻

・歴史専攻

・社会専攻

京都精華大学人文学部は、1989年の開設時から「学際主義」「体験主義」「国際主義」を柱とし、世界各地で活躍する人材を輩出してきました。一つの学問分野に限定されることなく人間と社会とのあり方を探究する人文学の学びは、日々深刻化する世界情勢や経済状況、そして身近な人間関係の諸問題までを理解するために有効なツールです。

混沌とした答えのない現代において、「少子化」「高齢化」「環境」「地域格差」「紛争」などの諸課題は、細分化された学問領域では解決を果たし得ません。複雑で深刻な課題を抱える現代社会だからこそ、人文学の必要性が改めて叫ばれています。そのため、人文学部は2015年度より大幅にカリキュラムを刷新することを決定しました。

新カリキュラムでは、京都という土地で、文学・歴史・社会の3専攻を切り口にして先人の知恵に学び、さらに「社会とつながるプログラム」によって実践的な手法を身につけることによって、自らの人生と新たな時代を創造する人材を育成することを目指します。

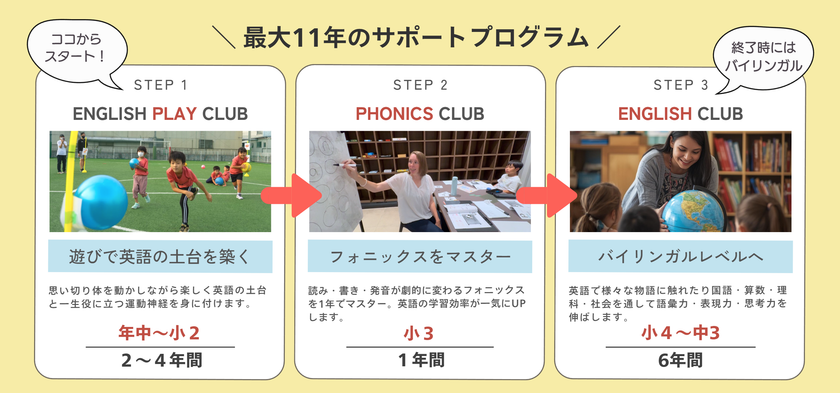

人文学部4年間の流れ

http://www.atpress.ne.jp/releases/46420/img_46420_4.jpg

※「社会とつながるプログラム」について

専攻の学びと並行して、すべての学生が取り組むプログラム。

1年次から徐々に自分と社会との関わりを構築していくことを目的とし、専攻での専門的な学びを将来の進路や職業につなげるための実践的な手法を身につけます。

◇「ことばプログラム(ことば演習)」履修年次:1年次/通年

ことばを通じて、人文学を学ぶうえでの基礎となる思考力、文章での表現力、話す力を身につけます。

◇「語学プログラム」履修年次:1年次/通年

英語によるコミュニケーション能力やアカデミックな英語力の習得をめざすプログラム。

◇「ソーシャルデザイン・プログラム(社会創造演習)」履修年次:2年次/前期

様々な事例を通して「ソーシャルデザイン」の考え方や方法論について学ぶ講義と、実際に現場で学ぶ演習を組み合わせ、理論と実践の両面から、問題を発見して解決する社会実践力を身につけます。

◇「デジタルメディアプログラム」履修年次:2年次/後期

社会に働きかけていくために必要なデジタルスキルを身につけるプログラム。自ら情報発信を行い、人と人、人と情報をつなぐためのメディアを立ち上げ、運営していく知識とスキルを身につけます。

◇「オフキャンパス・プログラム」履修年次:3年次/前期

半年間、異文化のなかに身を置きながら学ぶことで、人間の価値観の多様性を知ることや、新しい視点の獲得をめざします。演習地や研究テーマは、自分の関心に合わせて選択します。

演習地[予定]・・・韓国、台湾、タイ、ベトナム、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、ドイツ、スペイン、札幌、沖縄など

3.京都精華大学について

1968年に「自由自治」を教育理念とし、短期大学として開学。1979年に4年制大学として美術学部を開設、2006年には日本で初めてマンガ学部を設立するなど、『表現の大学』として先進的に歩んできました。現在は、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部、ポピュラーカルチャー学部、人文学部の5学部、芸術研究科、デザイン研究科、マンガ研究科、人文学研究科の4研究科のあわせて約3,500人の学生が、自由で自然豊かな環境のなか、世界に向けて発信する『表現』を追求しています。