下水汚泥・生物系廃棄物からバイオガスと飼料バイオマスを 同時生産する資源循環技術、8月21日・22日に大学見本市で公開

工学院大学(学長:今村 保忠、所在地:東京都新宿区/八王子市)の藤井 克彦教授(生命化学科)は、下水汚泥や食品残渣等の生物系廃棄物を微生物の力で分解・減容し、エネルギーや資源として再利用する技術の開発に取り組んでいます。このたび、嫌気菌叢によってバイオガスを産生し、さらに藻類を用いてガス中のCO2を除去・固定することで、高品質なバイオガスと飼料用途の藻類バイオマスを同時に生産する新技術を開発しました。常温で反応が進行する持続可能な資源循環型の生産システムです。8月21・22日に開催される「大学見本市2025~イノベーション・ジャパン」(主催:国立研究開発法人 科学技術振興機構)において最新研究成果を企業に向けて紹介し、社会での技術活用を進めます。

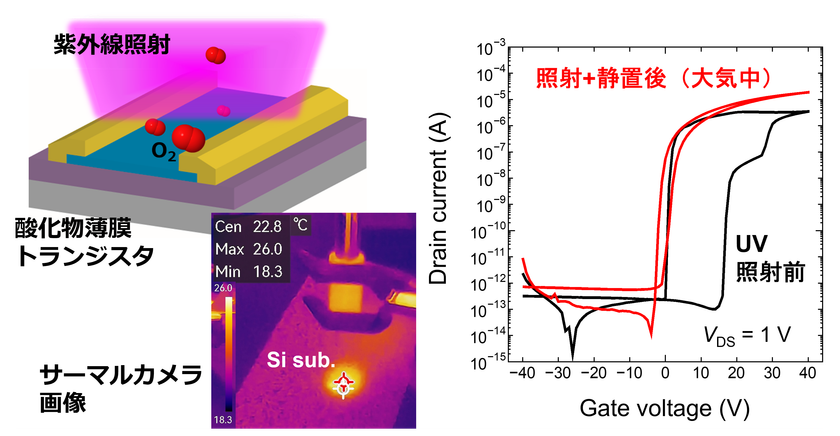

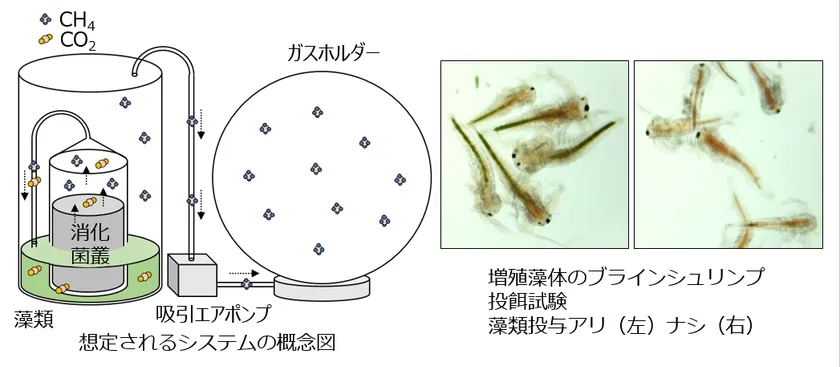

想定される資源循環システム(左)と生成された藻類バイオマスをブラインシュリンプに与えた飼料利用試験(右)

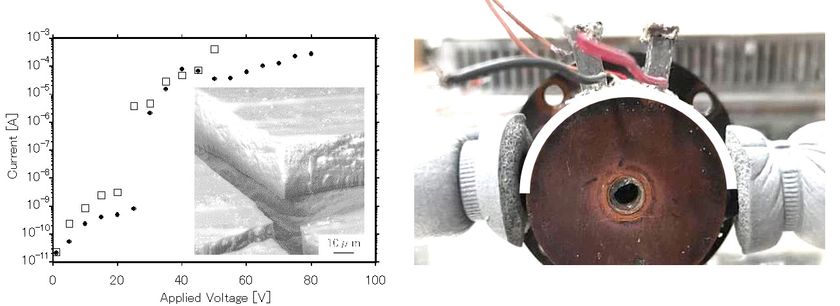

下水処理の過程で生じる消化汚泥を基質として、バイオガスを効率的に産生する新たな嫌気菌叢を発見しました。さらに、バイオガス中に約40%含まれるCO2を除去し燃焼効率を高める手段として、アルカリ性の環境下で高濃度のCO2を固定できる微細藻類も見出しました。これらの技術を組み合わせることで、廃棄物から高品質なバイオガスと畜産・養殖飼料として利用できる藻類バイオマスを同時に得る、持続可能な資源循環型の生産システムを構築することが可能となります。また、食品残渣を基質とした場合でもバイオガスを生産できました。藻類は嫌気消化とは別の槽で培養されるため、廃棄物残渣や嫌気菌が混入せず汚染の心配が少なく、実際に藻類をプランクトン(養殖魚の餌として想定)に与えたところ、旺盛に摂餌する様子が観察されました。常温で反応が進行するため、省エネルギー化や処理設備の簡素化にも貢献します。

畜産・水産業の衰退や廃棄物処理の課題が深刻化する中、地域資源の有効活用と環境負荷の低減に貢献する実用的な技術として期待できます。

■大学見本市での出展技術

展示タイトル:バイオガスと飼料を同時に生産できるシステムの構築

進捗レベル :基礎研究、新規事業創設の源

分野 :カーボンニュートラル・環境

ブース番号 :C-92

■特許情報

発明の名称:微生物混合物、メタン産生用組成物、及びメタン産生方法

発明者 :藤井 克彦

出願人 :学校法人工学院大学

登録番号 :特許第7695683号

発明の名称 :バイオガスの製造方法及び食品若しくは飼料の製造方法

発明者 :藤井 克彦

出願人 :学校法人工学院大学

出願番号 :特願2024-141143

研究採択事業:令和4年度 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)、研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム トライアウト「嫌気消化効率化とバイオガス改質を目指した微生物利用技術の開発」委託研究

■大学見本市2025~イノベーション・ジャパン 開催概要

日時 : 2025年8月21日(木)、22日(金) 両日とも10:00-17:00

会場 : 東京ビッグサイト 西展示棟 西4ホール

(東京都江東区有明3-11-1)

来場対象者 : 企業の技術開発担当者、営業担当者、経営者、学校関係者等、

その他オープンイノベーションおよび産学連携に興味のある方等

主催 : 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

共催 : 文部科学省

後援 : 公益社団法人経済同友会、独立行政法人工業所有権情報・研修館、

独立行政法人国際協力機構、国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、

東京商工会議所、特許庁、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、

一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、

農林水産省(50音順)

参加料 : 無料

申込公式サイト: https://innovationjapan.jst.go.jp/