連合調べ 「今の公的年金制度を見直すべきだと思う」70.8% どのように見直すべき? 1位「給付は税金などを財源とし、 加入者は保険料を支払わない制度にする」

年金に関する調査2024

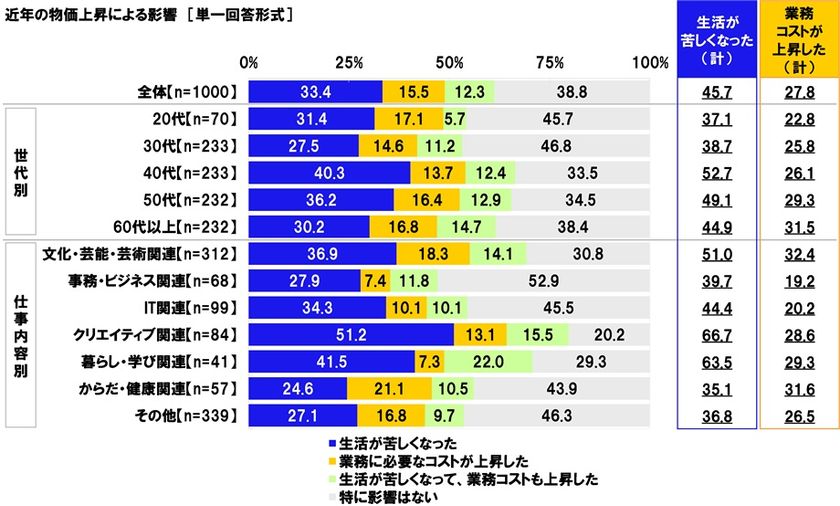

日本労働組合総連合会(略称:連合、所在地:東京都千代田区、会長:芳野 友子)は、いわゆる“年収の壁”や年金に関する意識・実態を把握するため、「年金に関する調査2024」をインターネットリサーチにより2024年3月27日~3月29日の3日間で実施、全国の15歳以上の男女1,000名の有効サンプルを集計しました(調査協力機関:ネットエイジア株式会社)。

[調査結果]

≪年収の壁について≫

◆「“年収の壁”を理解していない」56.4%

全国の15歳以上の男女1,000名(全回答者)に、年収の壁について質問しました。

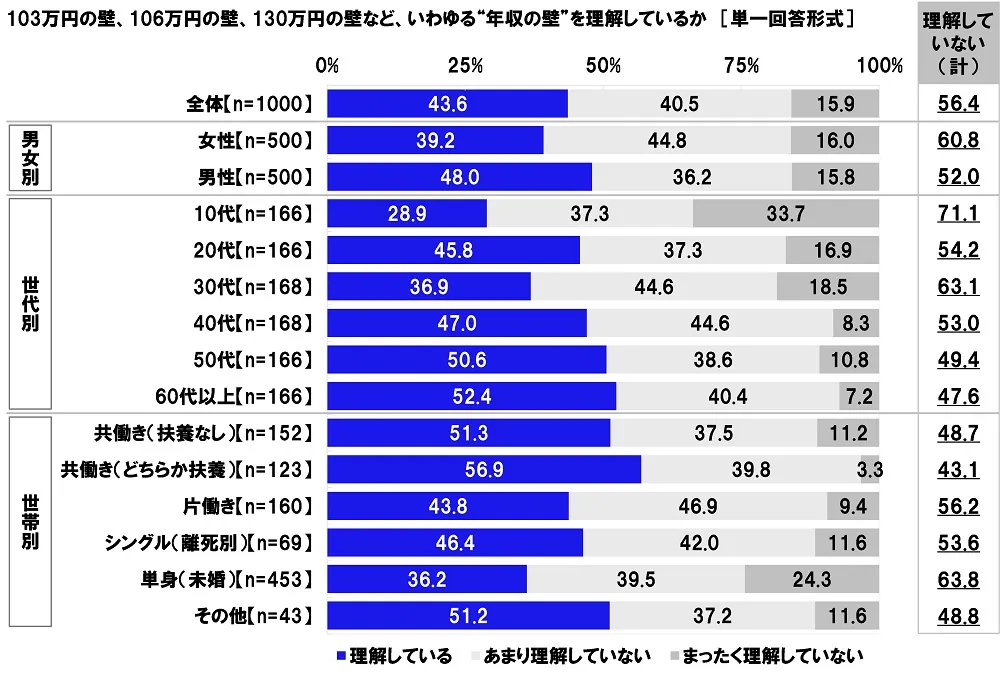

まず、全回答者(1,000名)に、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁など、いわゆる“年収の壁”を理解しているか聞いたところ、「理解している」は43.6%となったのに対し、「あまり理解していない」が40.5%、「まったく理解していない」が15.9%で、合計した『理解していない(計)』は56.4%となりました。

男女別にみると、理解している人の割合は、男性では48.0%と、女性(39.2%)と比べて8.8ポイント高くなりました。

世代別にみると、理解している人の割合は、50代以上(50代50.6%、60代以上52.4%)では半数を超えました。

世帯別にみると、理解している人の割合は、共働き世帯(夫婦のどちらも扶養に入っていない51.3%、夫婦のどちらかが扶養に入っている56.9%)で高くなりました。

◆「労働時間を一定に抑える調整をしている」扶養に入っている有職者の63.4%

年収が一定の水準を超えると社会保険料の負担によって手取り収入が減ってしまったり、扶養からはずれてしまったりするケースがあります。また、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなったり、控除額が減少したりするケースもあります。このようなことを避けるための労働時間の調整について質問しました。

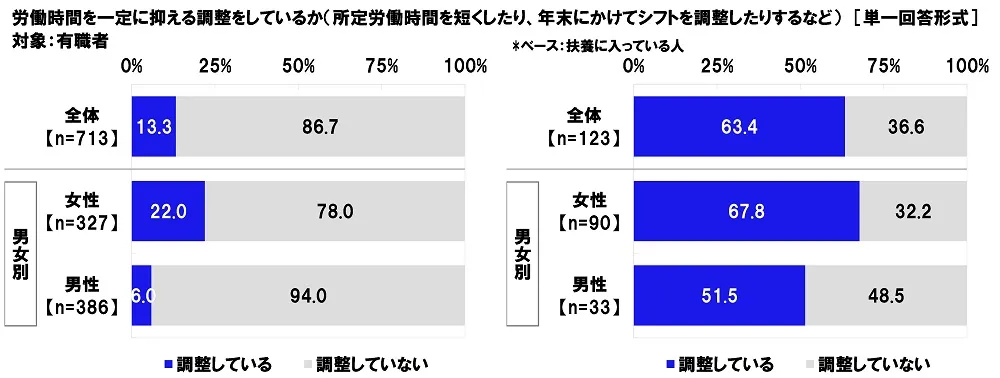

有職者※(713名)に、労働時間を一定に抑える調整をしているか(所定労働時間を短くしたり、年末にかけてシフトを調整したりするなど)聞いたところ、「調整している」は13.3%、「調整していない」は86.7%となりました。

男女別にみると、調整している人の割合は、女性では22.0%と、男性(6.0%)と比べて16.0ポイント高くなりました。

配偶者や配偶者以外の親族の扶養に入っている人(123名)についてみると、調整している人の割合は、全体では63.4%、女性では67.8%、男性では51.5%となりました。

※会社員、公務員・団体職員、経営者・役員、パート・アルバイト(学生アルバイト含む)、自営業・フリーランス等、その他有職

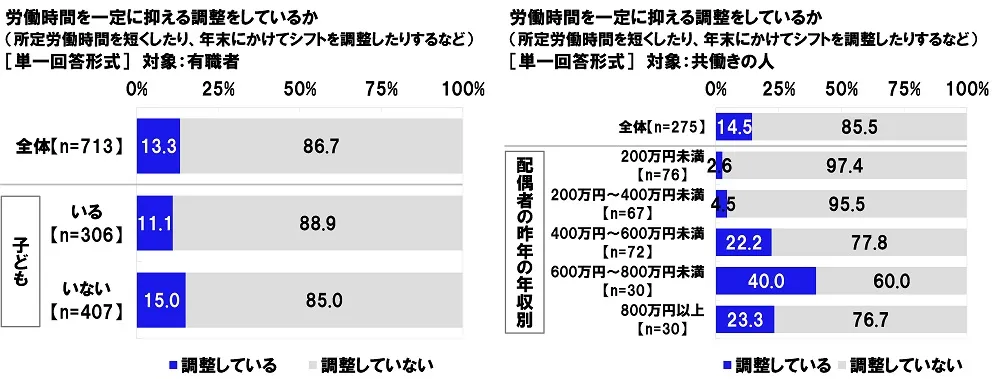

また、子どもがいる人といない人に分けてみると、調整している人の割合は、子どもがいない人では15.0%と、子どもがいる人(11.1%)と比べて3.9ポイント高くなりました。

共働きの人(275名)について、配偶者の昨年の年収別にみると、調整している人の割合は、400万円~600万円未満(22.2%)や800万円以上(23.3%)では2割を超え、600万円~800万円未満(40.0%)では4割となったのに対し、400万円未満の層(200万円未満2.6%、200万円~400万円未満4.5%)では1割に満たない結果となりました。

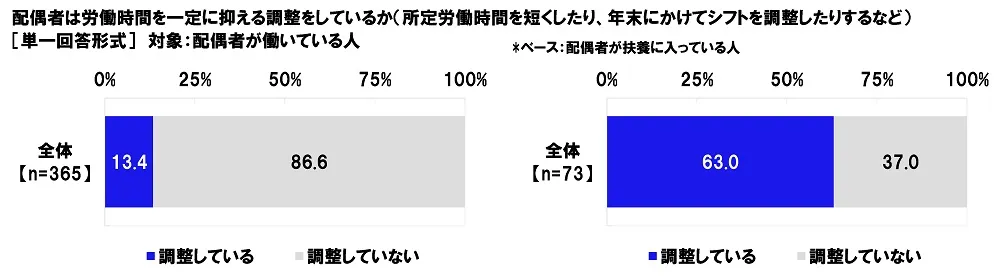

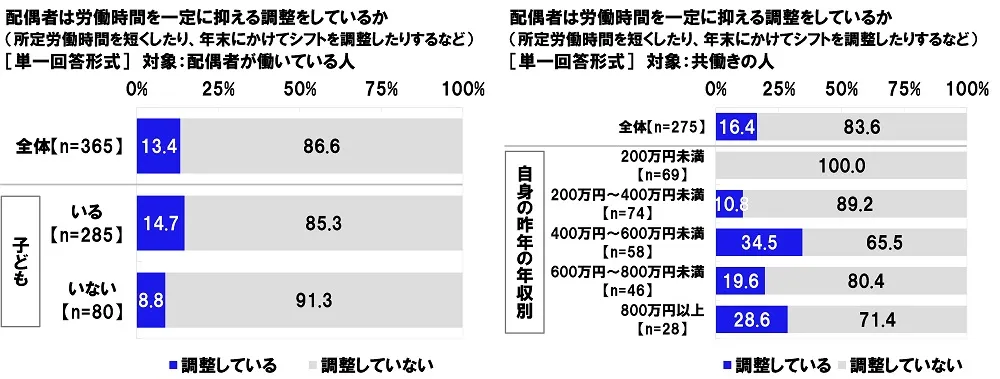

配偶者が働いている人(365名)に、配偶者は労働時間を一定に抑える調整をしているか(所定労働時間を短くしたり、年末にかけてシフトを調整したりするなど)聞いたところ、「調整している」は13.4%、「調整していない」は86.6%となりました。

配偶者が扶養に入っている人(73名)についてみると、配偶者が調整している人の割合は63.0%となりました。

また、子どもがいる人といない人に分けてみると、調整している人の割合は、子どもがいる人では14.7%と、子どもがいない人(8.8%)と比べて5.9ポイント高くなりました。

共働きの人(275名)について、自身の昨年の年収別にみると、調整している人の割合は、400万円以上の層(400万円~600万円未満34.5%、600万円~800万円未満19.6%、800万円以上28.6%)と比べ、400万円未満の層(200万円未満0.0%、200万円~400万円未満10.8%)で低くなりました。

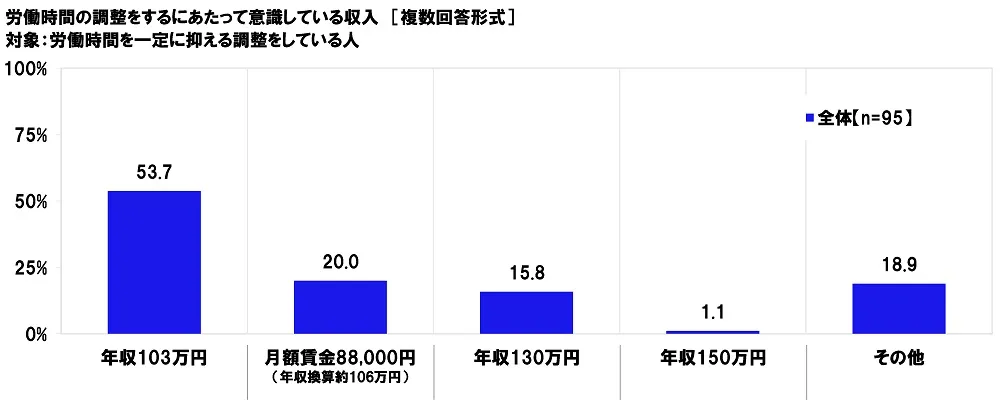

◆労働時間の調整をするにあたって意識している収入 調整をしている人の53.7%が「年収103万円」と回答

労働時間を一定に抑える調整をしている人(95名)に、労働時間の調整をするにあたって意識している収入を聞いたところ、「年収103万円」(53.7%)が突出して高くなりました。いわゆる“年収103万円の壁”を意識している人が多いようです。そのほか、「月額賃金88,000円(年収換算約106万円)」が20.0%、「年収130万円」が15.8%、「年収150万円」が1.1%となりました。

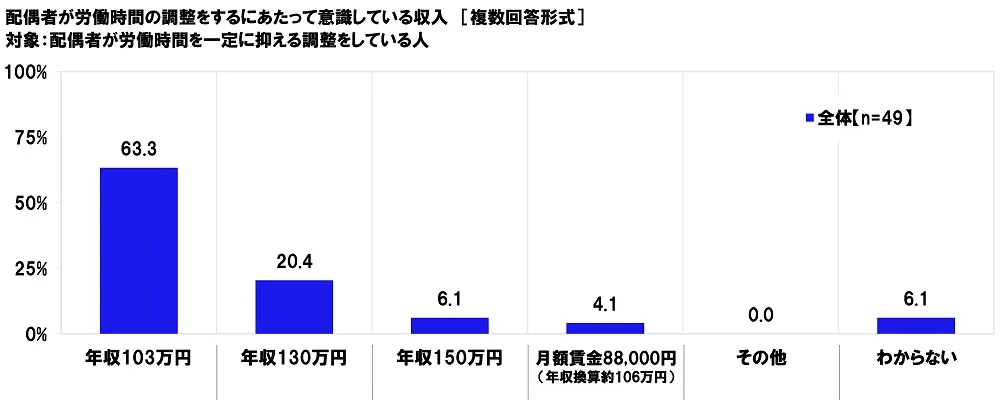

配偶者が労働時間を一定に抑える調整をしている人(49名)に、配偶者が労働時間の調整をするにあたって意識している収入を聞いたところ、「年収103万円」(63.3%)が突出して高くなり、「年収130万円」(20.4%)、「年収150万円」(6.1%)と続きました。

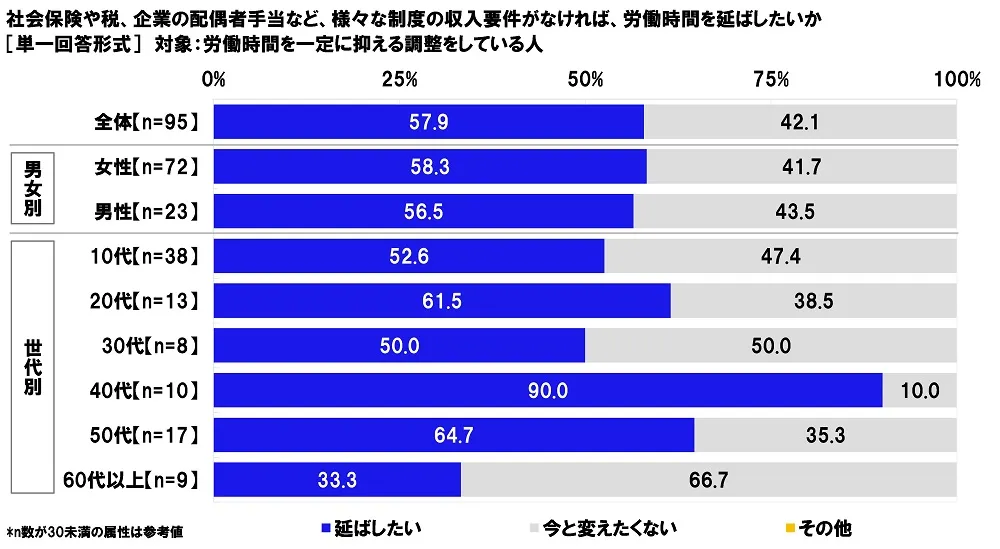

◆「社会保険や税、企業の配偶者手当など、様々な制度の収入要件がなければ、労働時間を延ばしたい」労働時間を調整している人の57.9%

また、労働時間を一定に抑える調整をしている人(95名)に、社会保険や税、企業の配偶者手当など、様々な制度の収入要件がなければ、労働時間を延ばしたいか聞いたところ、「延ばしたい」は57.9%、「今と変えたくない」は42.1%となりました。

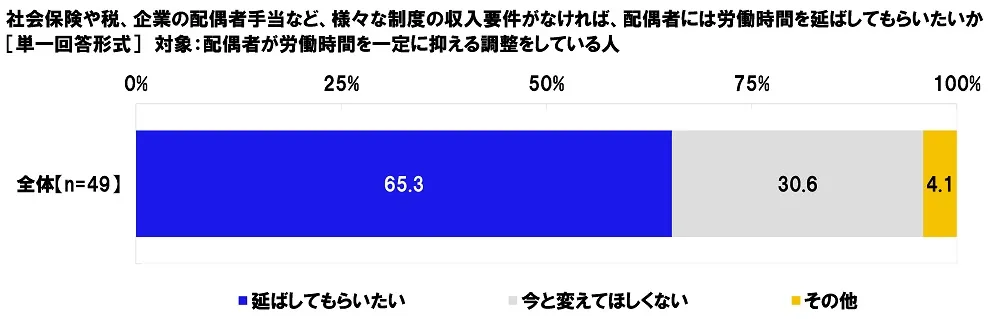

配偶者が労働時間を一定に抑える調整をしている人(49名)に、社会保険や税、企業の配偶者手当など、様々な制度の収入要件がなければ、配偶者には労働時間を延ばしてもらいたいか聞いたところ、「延ばしてもらいたい」は65.3%、「今と変えてほしくない」は30.6%となりました。

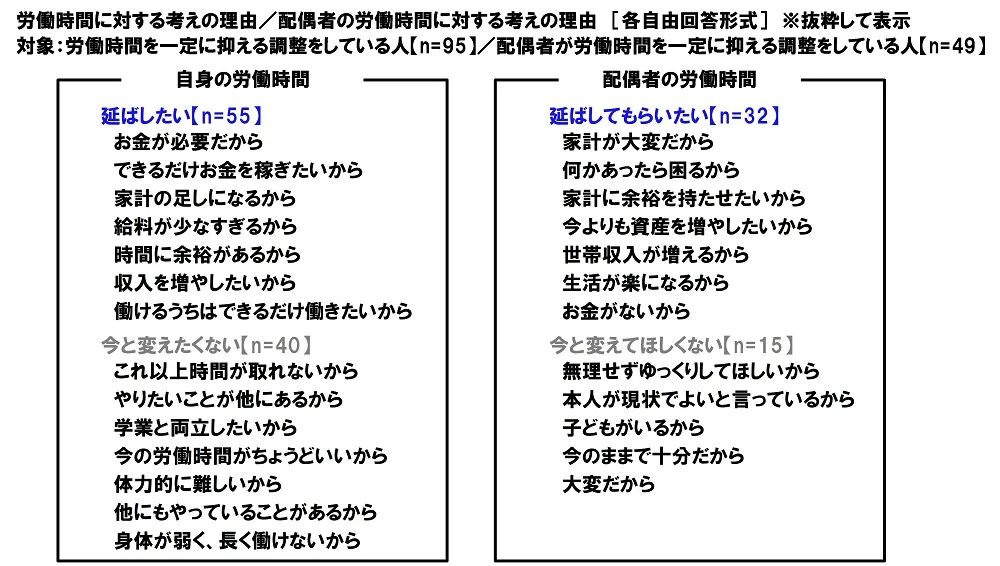

自身または配偶者が労働時間を一定に抑える調整をしている人に、労働時間に対する考えの理由を聞いたところ、自身の労働時間について延ばしたいと回答した人では「お金が必要だから」「家計の足しになるから」「働けるうちはできるだけ働きたいから」、今と変えたくないと回答した人では「これ以上時間が取れないから」「やりたいことが他にあるから」「体力的に難しいから」といった理由が挙げられました。

配偶者の労働時間について延ばしてもらいたいと回答した人では「家計が大変だから」「家計に余裕を持たせたいから」「世帯収入が増えるから」、今と変えてほしくないと回答した人では「無理せずゆっくりしてほしいから」「子どもがいるから」「今のままで十分だから」といった理由が挙げられました。

≪年金制度に関する意識について≫

◆今の公的年金制度に対して関心が高いこと

1位「自分が老後にいくら受け取れるか」2位「自分が何歳から年金を受け取れるか」

◆「今の公的年金制度に関心がない」26.8%、20代では41.0%

年金制度について質問しました。

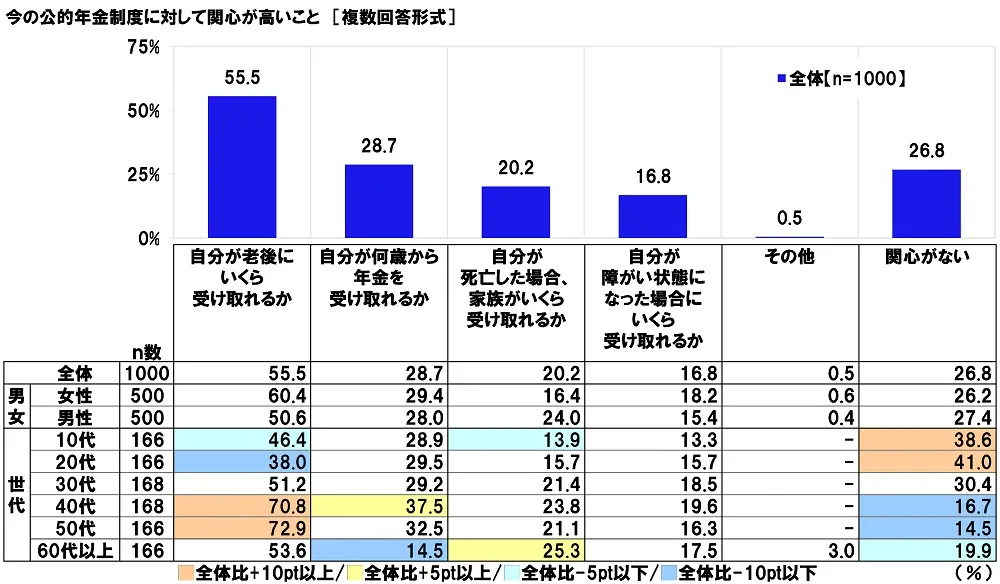

全回答者(1,000名)に、今の公的年金制度に対して関心が高いことを聞いたところ、「自分が老後にいくら受け取れるか」(55.5%)が最も高くなり、「自分が何歳から年金を受け取れるか」(28.7%)、「自分が死亡した場合、家族がいくら受け取れるか」(20.2%)、「自分が障がい状態になった場合にいくら受け取れるか」(16.8%)が続きました。また、「関心がない」は26.8%となりました。

世代別にみると、40代と50代では「自分が老後にいくら受け取れるか」(40代70.8%、50代72.9%)、10代と20代では「関心がない」(10代38.6%、20代41.0%)がそれぞれ全体と比べて10ポイント以上高くなりました。

◆高齢期に老齢年金としてどれくらい受給したいと思う? 平均は19.5万円/月

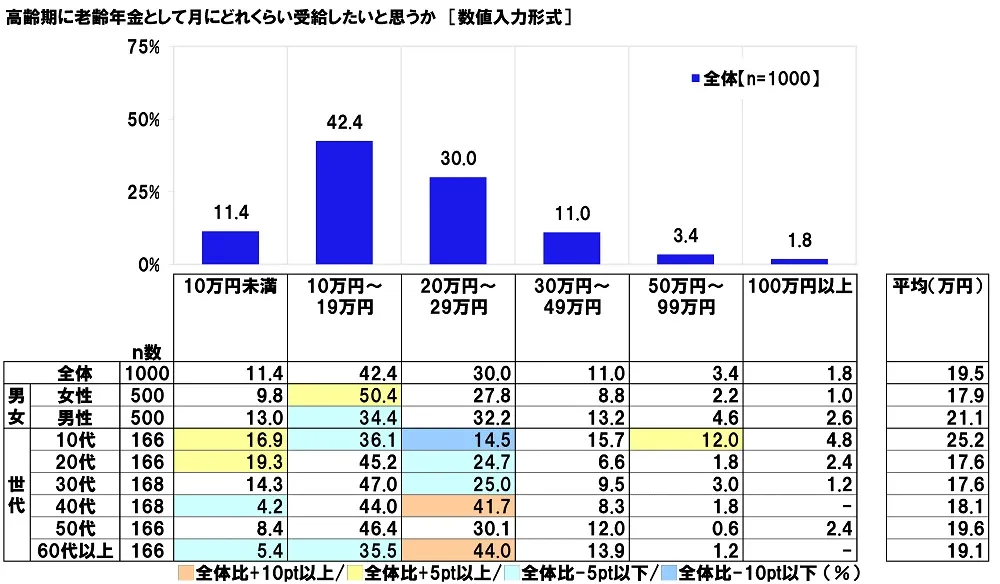

次に、高齢期に老齢年金として月にどれくらい受給したいと思うか聞いたところ、「10万円~19万円」(42.4%)に最も多くの回答が集まったほか、「20万円~29万円」(30.0%)にも回答が集まり、平均は19.5万円でした。

男女別にみると、男性は平均21.1万円と、女性(17.9万円)と比べて3.2万円高くなりました。

世代別にみると、平均は10代(25.2万円)が特に高くなりました。

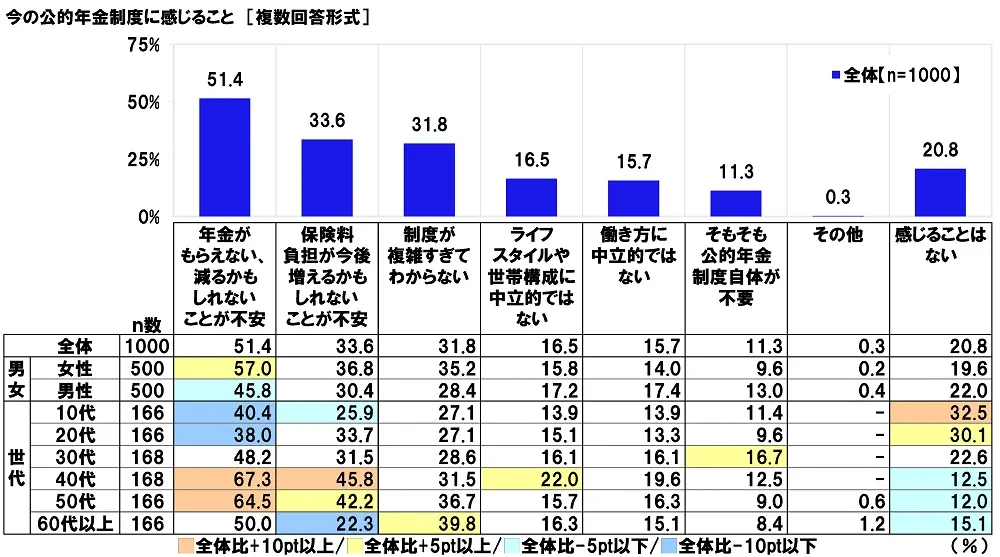

◆今の公的年金制度に感じること 1位「年金がもらえない、減るかもしれないことが不安」2位「保険料負担が今後増えるかもしれないことが不安」3位「制度が複雑すぎてわからない」

◆今の公的年金制度について、課題と考える仕組みや制度 「賦課方式」に関する回答が多数

今の公的年金制度に感じることを聞いたところ、「年金がもらえない、減るかもしれないことが不安」(51.4%)が最も高くなりました。そもそも年金を受け取ることができないのではないか、受け取ることができる額が今後減るのではないかといった懸念を抱いている人が多いようです。次いで高くなったのは、「保険料負担が今後増えるかもしれないことが不安」(33.6%)、「制度が複雑すぎてわからない」(31.8%)、「ライフスタイルや世帯構成に中立的ではない」(16.5%)、「働き方に中立的ではない」(15.7%)でした。

男女別にみると、女性では「年金がもらえない、減るかもしれないことが不安」が57.0%と、男性(45.8%)と比べて11.2ポイント高くなりました。

世代別にみると、40代と50代では「年金がもらえない、減るかもしれないことが不安」(40代67.3%、50代64.5%)と「保険料負担が今後増えるかもしれないことが不安」(40代45.8%、50代42.2%)がそれぞれ他の世代と比べて高くなりました。

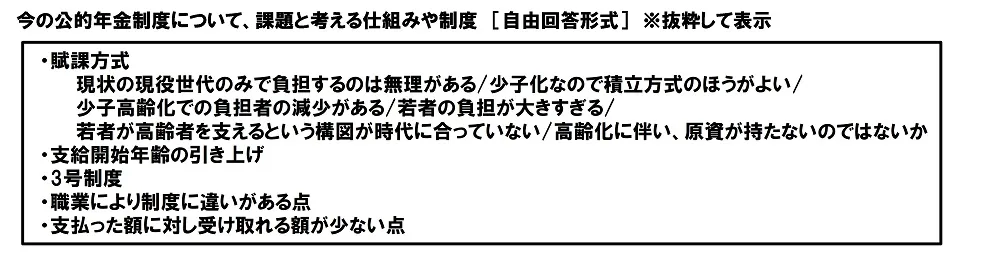

また、今の公的年金制度について、課題と考える仕組みや制度を聞いたところ、「現状の現役世代のみで負担するのは無理がある」「少子化なので積立方式のほうがよい」「少子高齢化での負担者の減少がある」「若者の負担が大きすぎる」「若者が高齢者を支えるという構図が時代に合っていない」「高齢化に伴い、原資が持たないのではないか」といった「賦課方式」に関する回答が多く挙げられました。

そのほか、「支給開始年齢の引き上げ」「3号制度」「職業により制度に違いがある点」「支払った額に対し受け取れる額が少ない点」なども課題として挙げられました。

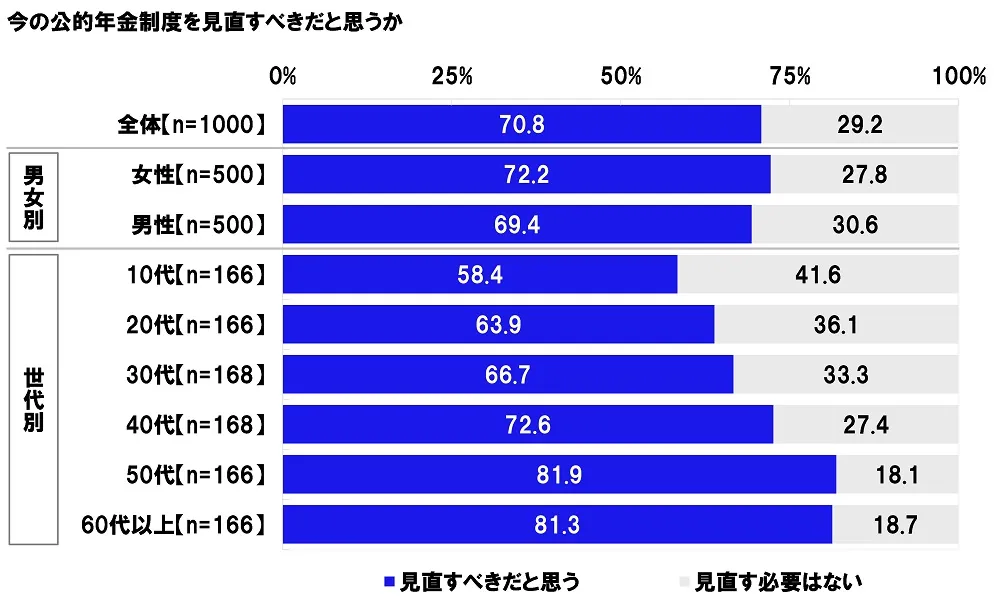

◆「今の公的年金制度を見直すべきだと思う」70.8%

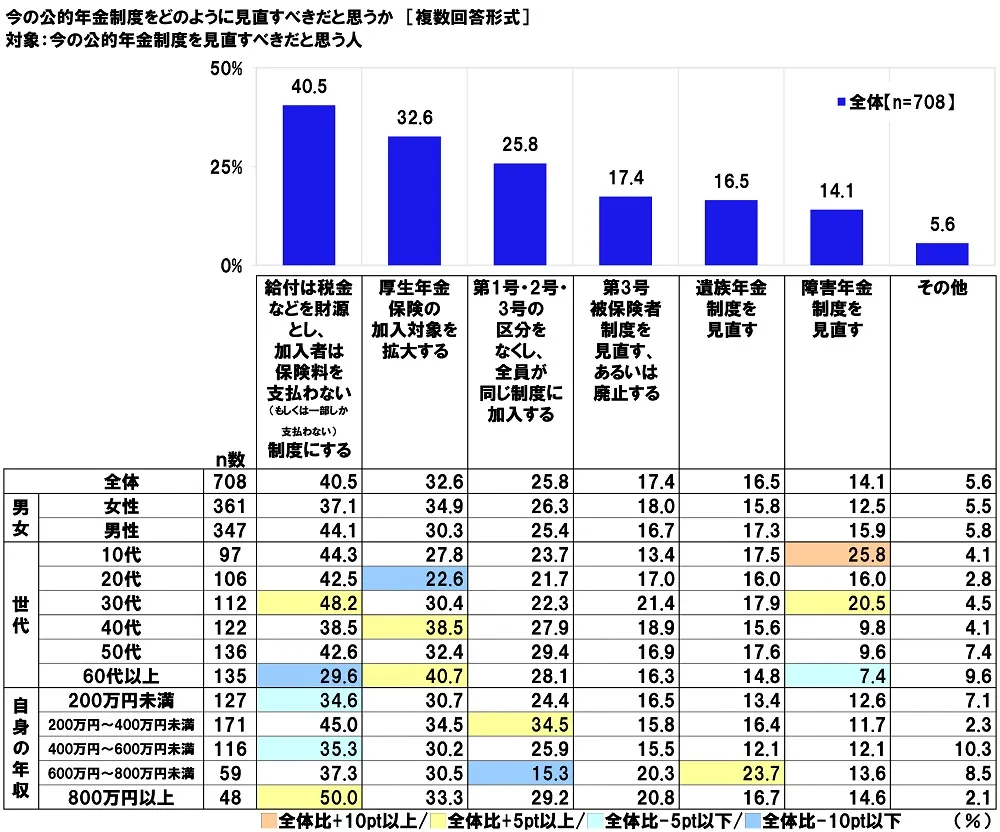

どのように見直すべき? 1位「給付は税金などを財源とし、加入者は保険料を支払わない制度にする」

続いて、公的年金制度の見直しについて質問しました。

全回答者(1,000名)に、今の公的年金制度を見直すべきだと思うか聞いたところ、「見直すべきだと思う」は70.8%、「見直す必要はない」は29.2%となりました。現状の制度のままでは望ましくないと感じている人が大多数のようです。

世代別にみると、見直すべきだと思う人の割合は、世代が上がるにつれ高くなる傾向がみられ、50代以上(50代81.9%、60代以上81.3%)では8割を超えました。

今の公的年金制度を見直すべきだと思う人(708名)に、どのように見直すべきだと思うか聞いたところ、「給付は税金などを財源とし、加入者は保険料を支払わない(もしくは一部しか支払わない)制度にする」(40.5%)が最も高くなり、「厚生年金保険の加入対象を拡大する」(32.6%)、「第1号・2号・3号の区分をなくし、全員が同じ制度に加入する」(25.8%)、「第3号被保険者制度を見直す、あるいは廃止する」(17.4%)、「遺族年金制度を見直す」(16.5%)が続きました。

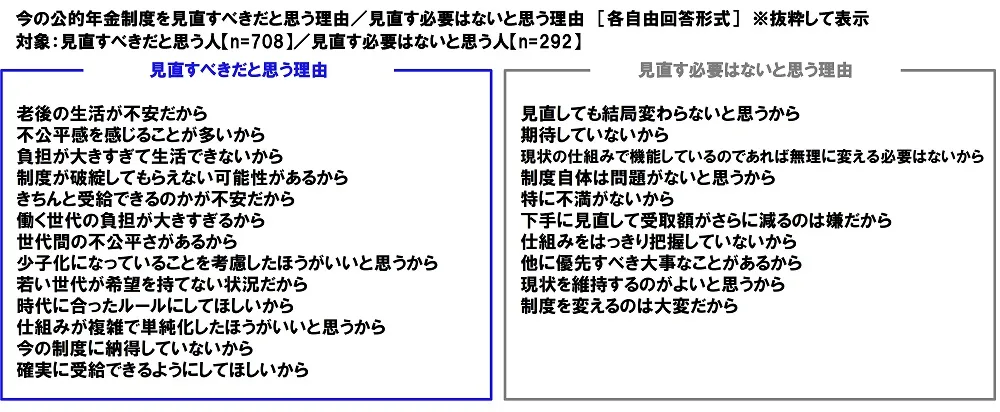

◆今の公的年金制度を見直すべきだと思う理由

「不公平感を感じることが多い」「負担が大きすぎて生活できない」「きちんと受給できるのかが不安」「働く世代の負担が大きすぎる」「時代に合ったルールにしてほしい」「確実に受給できるようにしてほしい」

◆今の公的年金制度を制度を見直す必要はないと思う理由

「見直しても結局変わらない」「現状の仕組みで機能しているのであれば無理に変える必要はない」「特に不満がない」「仕組みをはっきり把握していない」「制度を変えるのは大変」

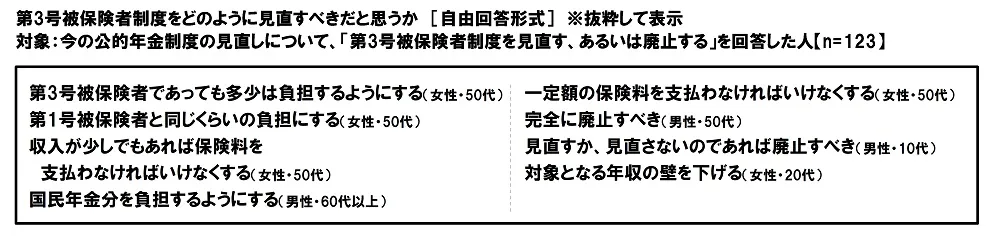

◆第3号被保険者制度をどのように見直すべきだと思う?

「第3号被保険者であっても多少は負担するようにする」「第1号被保険者と同じくらいの負担にする」「完全に廃止すべき」「対象となる年収の壁を下げる」など

また、今の公的年金制度を見直すべきだと思う人(708名)に、制度を見直すべきだと思う理由を聞いたところ、「老後の生活が不安だから」「不公平感を感じることが多いから」「負担が大きすぎて生活できないから」「きちんと受給できるのかが不安だから」「働く世代の負担が大きすぎるから」「少子化になっていることを考慮したほうがいいと思うから」「時代に合ったルールにしてほしいから」「確実に受給できるようにしてほしいから」といった回答が挙げられました。他方、今の公的年金制度を見直す必要はないと思う人(292名)に、制度を見直す必要はないと思う理由を聞いたところ、「見直しても結局変わらないと思うから」「期待していないから」「現状の仕組みで機能しているのであれば無理に変える必要はないから」「特に不満がないから」「仕組みをはっきり把握していないから」「制度を変えるのは大変だから」といった回答が挙げられました。

さらに、今の公的年金制度の見直しについて、「第3号被保険者制度を見直す、あるいは廃止する」を回答した人(123名)に、第3号被保険者制度をどのように見直すべきだと思うか聞いたところ、「第3号被保険者であっても多少は負担するようにする」「第1号被保険者と同じくらいの負担にする」「収入が少しでもあれば保険料を支払わなければいけなくする」「完全に廃止すべき」「見直すか、見直さないのであれば廃止すべき」「対象となる年収の壁を下げる」といった回答が挙げられました。

■調査概要■

調査タイトル:年金に関する調査2024

調査対象:ネットエイジアリサーチのモニター会員を母集団とする全国の15歳以上の男女

調査期間:2024年3月27日~3月29日

調査方法:インターネット調査

調査地域:全国

有効回答数:1,000サンプル

実施機関:ネットエイジア株式会社