<25~27卒「配属ガチャ」についての意識調査> 「内定式までに配属先を知りたい」学生が約8割。 配属告知の遅さは内定辞退の大きな要因に! |インタツアー(キャムコムグループ)

『25・26・27卒生対象「配属ガチャ」についての意識調査』2024年1月実施 株式会社インタツアー

働くに関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社インタツアー(本社:東京都港区浜松町、代表取締役:作馬 誠大、以下 インタツアー)は、25卒~27卒学生を対象とした調査『「配属ガチャ」についての意識調査』の結果を発表しました。同調査では、就活中やこれから就活を迎える学生の「配属」のイメージについて意識調査しました。

さまざまな業界で人手不足が叫ばれる昨今、25卒以降の新卒採用も、これまでと変わらず売り手市場が続くと見られています。そんな中、最新の採用動向では「勤務地や職種などのキャリアを自分で決めたい」という学生のニーズが高まっています。24卒学生を対象とした調査では、「配属先が選べないからエントリーしなかった」人は約5割に上りました。全国転勤や転属のある、いわゆる「配属ガチャ」を前提とした従来の採用は、忌避されやすくなっているのです。

当調査では25卒~27卒学生を対象として、配属先の告知を受ける時期、勤務地や職種などの配属に関わる条件、それらが内定承諾や辞退に与える影響などを聞き、データにまとめました。

「配属先を知る時期が遅いと辞退を検討する」学生は6割以上!25・26・27卒対象調査-資料ダウンロード

25~27卒「配属ガチャ」についての意識調査

●調査結果のポイント

調査結果のポイント

●「内定式までに配属先を知りたい」学生は8割近くに上る

●6割以上の学生が「配属先を知る時期が遅いと辞退を検討する」

●「希望の勤務地でなければ辞退する」学生は43.0% 地域限定社員に関心約6割

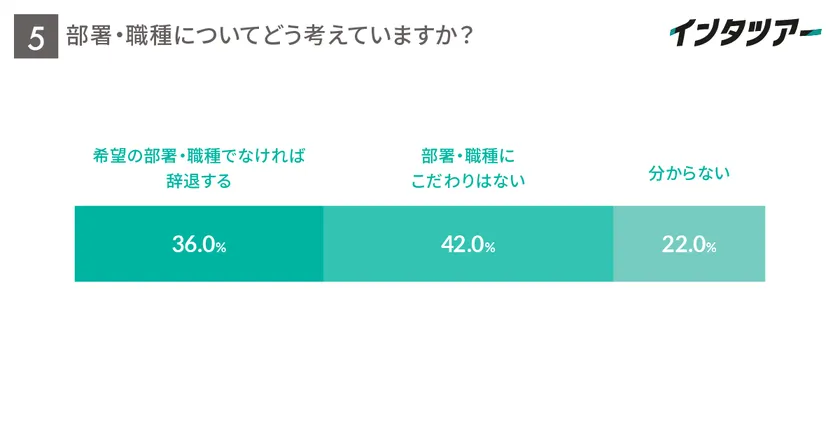

●「希望の部署・職種でなければ辞退する」学生は36.0% ジョブ型雇用に関心5以上

●調査概要

調査概要

『25・26・27卒生対象「配属ガチャ」についての意識調査』

調査機関 :株式会社インタツアー

調査対象者:25・26・27卒大学生

調査母数 :23,514名(文系学生22,038名、理系学生1,476名)

回答数 :958名

調査方法 :『インタツアー』マイページまたはSNS経由によるWebアンケート

調査期間 :2024年1月22日~2024年1月31日

●【25・26・27卒生対象】「配属ガチャ」についての意識調査 設問構成

【25・26・27卒生対象】「配属ガチャ」についての意識調査 設問構成

Q1. 配属先をいつ頃知りたいですか

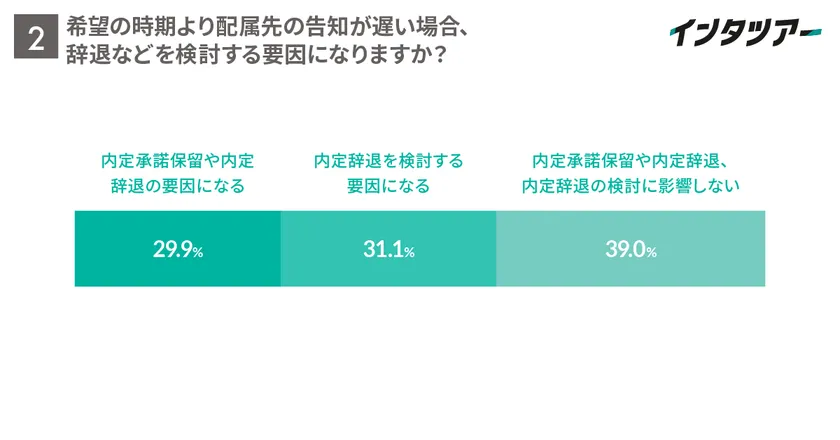

Q2. 希望の時期より配属先の告知が遅い場合、辞退などを検討する要因になりますか?

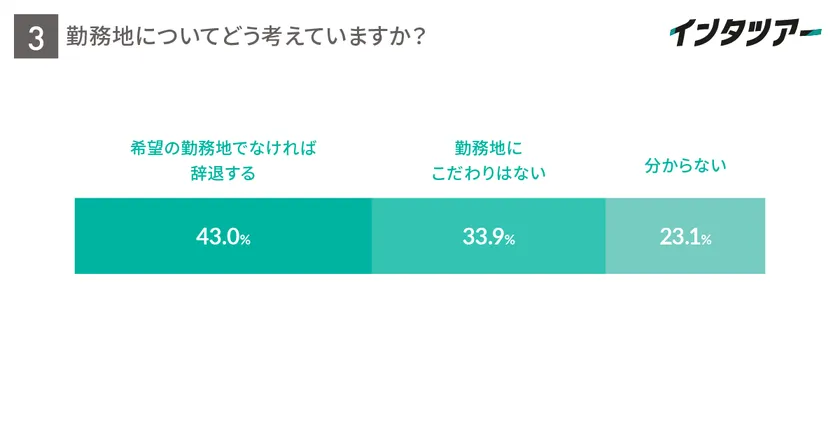

Q3. 勤務地についてどう考えていますか?

Q4. 地域限定社員についてどう思いますか?

Q5. 部署・職種についてどう考えていますか?

Q6. ジョブ型雇用についてどう思いますか?

※当調査は25~27卒生を対象に、「配属ガチャ」に関する意識について調査したものです。配属先の告知を受ける時期、勤務地や職種などの配属に関わる条件、それらが内定承諾や辞退に与える影響などについて聞いています。

●本調査の回答学生は6割が25卒、4割は東京都の大学に所属

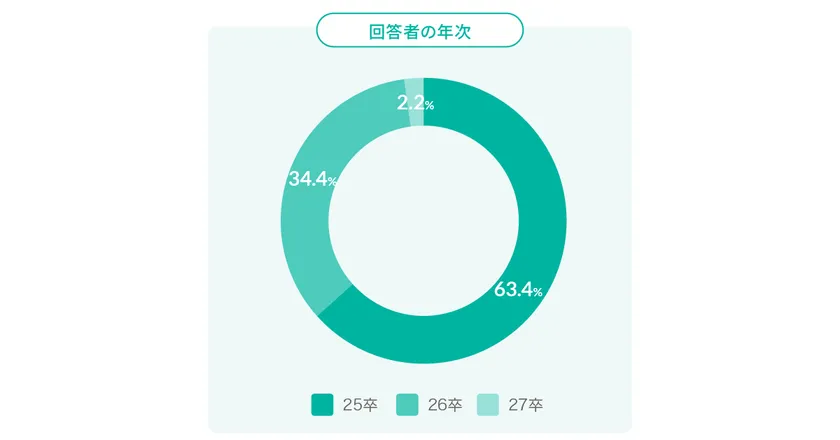

回答者の年次

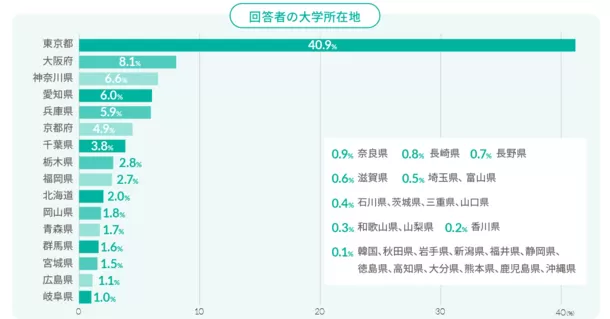

回答者の大学所在地

本調査の回答者の年次は以下の通りです。

25卒 63.4%、26卒 34.4%、27卒 2.2%

また、回答者の大学を所在地(都道府県)別に見ると、東京都が40.9%を占め、以下大阪府(8.1%)神奈川県(6.6%)、愛知県(6.0%)が上位となっています。

●「内定式までに配属先を知りたい」学生は8割近くに上る

配属先を告知されるタイミングについて

設問1では、配属先を告知されるタイミングについて希望を聞きました。

最も回答が多かったのは「内定通知~内定式」65.1%でした。以下、「内定式後~入社式」16.7%、「入社研修の間」3.8%が続き、入社までのスケジュールで後になるほど希望者が減少しています。「希望無し」はわずか2.6%でした。一方で、「事前にわからないとエントリーしない」は11.8%と1割以上存在しています。

内定式までに配属先を知りたい学生は合計76.9%と8割近くに及び、より早期に配属先を知りたい希望が強いことがわかります。

対比となる企業側の配属通知時期については具体的なデータがありませんが、内定式後、あるいは入社後に配属先を示すのが一般的とみられ、学生の感覚とのギャップが大きいと考えられます。

●6割以上の学生が「配属先を知る時期が遅いと辞退を検討する」

配属先の告知が希望の時期よりも遅い場合に、辞退などを検討する要因となるか

配属先の告知時期が志望度に与える影響

設問2では、配属先の告知が希望の時期よりも遅い場合に、辞退などを検討する要因となるかどうか、志望度に与える影響を聞きました。

「内定承諾保留や内定辞退の要因になる」と答えた学生は29.9%で、「内定辞退を検討する要因になる」31.1%と併せて6割以上の学生が志望度に影響を受けると回答しました。この回答を、設問1とクロス集計をすると、より傾向ははっきりとします。

「内定式までに配属先を知りたい(内定通知~内定式)」学生だけを見ると、「内定承諾保留や内定辞退の要因になる」33.9%、「内定辞退を検討する要因になる」35.6%、合計69.5%とほぼ7割の学生が志望度の影響を受けると回答していました。

売り手市場の影響を受けて内定承諾後でも辞退する学生が増加しており、配属先の告知時期は最終的な入社の決断要因となり得ることがわかります。

●「希望の勤務地でなければ辞退する」学生は43.0% 地域限定社員に関心約6割

勤務地についての考え方

設問3では勤務地についての考え方を聞きました。

「希望の勤務地でなければ辞退する」が43.0%を占め、勤務地が入社企業選びの大きな軸の一つとなっていることが伺えます。

勤務地を限定できる「地域限定社員」について

また、設問4では勤務地を限定できる「地域限定社員」についてどう思うか聞きました。

地域限定社員に「エントリーする可能性がある」30.1%、「興味がある」29.6%と前向きな反応が6割近くとなりました。

その一方で「地域限定社員については知らない」と答えた学生も約2割存在し、こうした雇用制度についてはまだ認知が拡大している途上と考えられます。

●「希望の部署・職種でなければ辞退する」学生は36.0% ジョブ型雇用に関心5割以上

企業選びの際の部署や職種についての考え

職種を限定できる「ジョブ型雇用」について

設問5では企業選びの際の部署や職種についての考えを聞きました。

「希望の部署・職種でなければ辞退する」と回答した学生は36.0%で、設問3の勤務地についての回答と比較すると、部署・職種についてのこだわり度は低い結果となりました。

また、設問6では職種を限定できる「ジョブ型雇用」についてどう思うか聞きました。回答は「ジョブ型雇用にエントリーする可能性がある」24.2%、「ジョブ型雇用に興味がある」30.6%となり、ジョブ型雇用について関心がある学生は5割を超えました。

一方、「ジョブ型雇用については知らない」と答えた学生も31.2%に上り、学生の選択肢としては未だ拡大の途上であると考えられます。

・インタツアー代表 作馬 誠大 解説

新入社員が納得がいかない配属を通知された、いわゆる「配属ガチャ」にはずれた場合、まずはその配属先で成果を上げることに力を注いだ方が得策だと考えます。

その理由としては、自分自身のキャリア形成への影響です。人事側にも配属に意図があります。個人の能力やポテンシャルなどをもとに、今までの実績から最も社内で活躍できると思われる配置を想定して決めています。

一方、自分自身の希望は、実業務の経験値ではなく、社員から話を聞いた中でのイメージでしかありません。そのため、効果的な配属になる確率は、人事側の配属の方が高いと思われます。

また、転属願いや転職はリスクが高い行為でもあります。少なくとも「希望が通らなかったから、すぐに仕事を変える」という行動は、本人の“甘え”を少なからず印象付けてしまうでしょう。それでは、転職活動もうまくいかず、キャリア形成ができません。今のやりたいことや理想は持っていても、それに縛られず色々な経験を積むことが大切です。

キャリア理論の中に、キャリアの80%は偶然の出来事から創られるというものがあります。この理論で考えれば、目の前の仕事に主体的に取り組む過程でキャリアが形成され、新たなやりたいことが見えてくるとも言えるのです。

そう考えると、配属ガチャは一見、配属によりすべてが決まってしまうような印象を受けがちですが、自分自身にとってもその配属をどう“当たり”にするかを重要視して仕事に取り組むことが必要ではないでしょうか。

同調査の詳しい結果は「インタツアー」サービスサイトからダウンロードいただけます。

「配属先を知る時期が遅いと辞退を検討する」学生は6割以上!25・26・27卒対象調査-資料ダウンロード https://intetour.biz/download/240314questionnaire?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=report50

●会社概要

株式会社インタツアー ロゴ

会社名:株式会社インタツアー

インタツアーは、新卒採用向けのリレーション採用プラットフォーム「インタツアー」を展開しています。学年を問わず学生が企業にインタビューすることで互いの理解を深め、学生と企業の新しいつながり方を提供する採用マーケティング機能で、新卒採用支援を行っています。

本社 : 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館 16階

代表者: 作馬 誠大

設立 : 2012年5月

資本金: 4億円(※海外含むグループ合算/2023年3月末)

事業 : インタツアー事業、SNSマーケティング事業、動画コンテンツ事業

キャムコムグループ ロゴ

グループ名:キャムコムグループ

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

本社 : 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館16階

代表者 : グループ代表 神保 紀秀

設立 : 2001年8月

売上高 : 1,292億円 ※2023年3月末 グループ計

資本金 : 4億円 ※2023年3月末 グループ計

従業員数: 2,385人 ※2023年3月末 グループ計 派遣スタッフ除く

連絡先 : 03-6701-4510(代表)

主要拠点: 全169拠点 ※2023年3月末 グループ計

グループ運営サイト:

「そうキャリ!」派遣・紹介・紹介予定派遣の求人サイト

「tenichi」転職・求人情報求人サイト

「バイトレ」短期・単発求人サイト

「インタツアー」インタビューからはじまるリレーション採用(R)プラットフォーム

「インタツアーメディア」就活情報収集サイト

「海外人材タイムス」外国人採用向け情報サイト

「みんなのトクギ」特定技能外国人に特化した求人・求職ナビサイト

「ロジパレジャーナル」物流業界向け情報サイト

https://logipalette.jp/journal/category/trend/

<企業様向け>

株式会社インタツアー

担当 : 作馬、安田

TEL : 03-6731-4455

E-MAIL : ittinfo@intetour.co.jp

問い合わせフォーム: https://intetour.co.jp/contact/

<メディア関係者向け>

キャムコムグループ広報部

TEL : 03-6701-4510

E-MAIL: press@cam-com.jp