ヤセ体質の決め手は大腸にあり! ~話題のヤセ菌を増やす3つのメソッド~ 「予防と対策」に関する 小林 暁子先生監修の新着コラムを公開

ダイエットを効率化!食事制限、運動の前に「腸内環境改善」

この度「大腸劣化」対策委員会では、「予防と対策」に関する小林 暁子先生監修の新着コラムをホームページ( https://daicho-rekka.jp/ )にて公開いたしました。

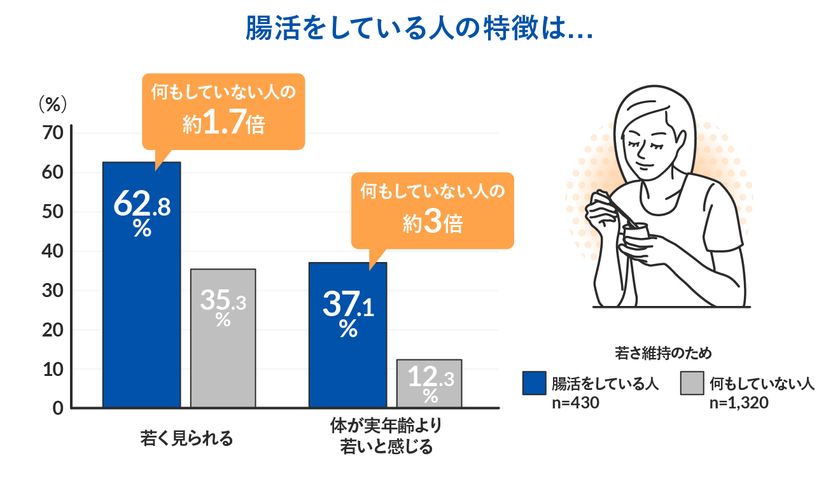

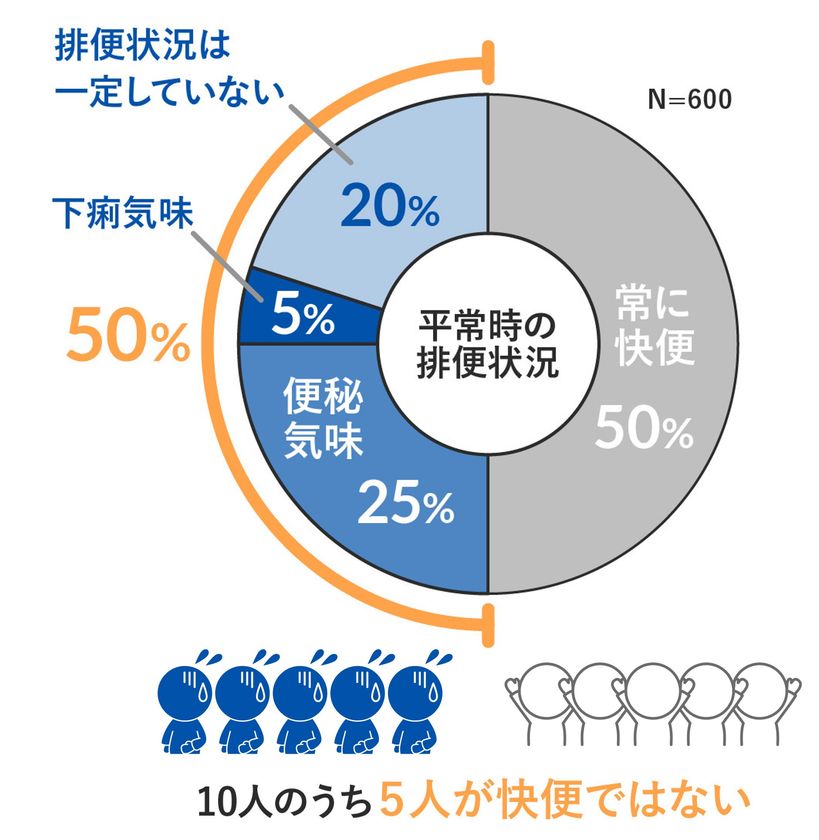

日本では大腸がんや潰瘍性大腸炎、クローン病など大腸に関する大きな病気が年々増加し、日本人の「大腸劣化」は深刻化しつつあると言われます。「大腸劣化」対策委員会では、「大腸」の機能が衰えることで、全身の健康リスクが高まっている状態を示す「大腸劣化」の認知を広げ、毎日の生活のなかで対策に取り組んでいただくための活動を行っています。

6月となり、夏に向けてダイエットを意識する方が増えてくる時期になりました。ダイエットには、食事制限や運動が一般的ですが、近年は大腸の中の腸内細菌がダイエットに影響していることが明らかになってきています。今回は、腸内環境の改善によるダイエットやその鍵となる「ヤセ菌」について、都内で便秘外来(健美腸外来)を開設し、20年以上にわたって便秘の方を診療されている小林メディカルクリニック東京 小林 暁子院長にお話を伺いました。

●食事制限、運動の前に、腸内環境改善でヤセ体質をつくる

我慢して食事の量を減らしているのに、なかなか痩せない。体重が減ってもすぐに戻ってしまう。そんな悩みをもたれている方は、まずは腸内環境を整えてみてください。脂肪を燃焼させるためには、実はビタミンやミネラルなどの基本的な栄養が欠かせません。ところが、お腹に便を溜めていると、小腸の機能が低下し、食べ物からきちんと栄養が吸収できなくなります。腸が栄養を適切に吸収できてはじめて、体内できちんとエネルギー代謝が行われるためのスイッチが入るのです。また、腸内の老廃物が排泄されることでも、体重は減っていきます。ダイエットをはじめる時に大切なのは、やみくもに食事の量を減らすことではなく、まず腸内細菌のバランスを整える善玉菌や食物繊維など、腸内環境によいものをしっかり食べることです。適度な運動や適切なカロリーコントロールで効率的にヤセ体質をつくるには、腸内環境を整えることを第一に目指しましょう。

食事制限、運動の前に、腸内環境改善でヤセ体質

●よく知られている「ビフィズス菌」は“ヤセ菌”だった!その理由とは。

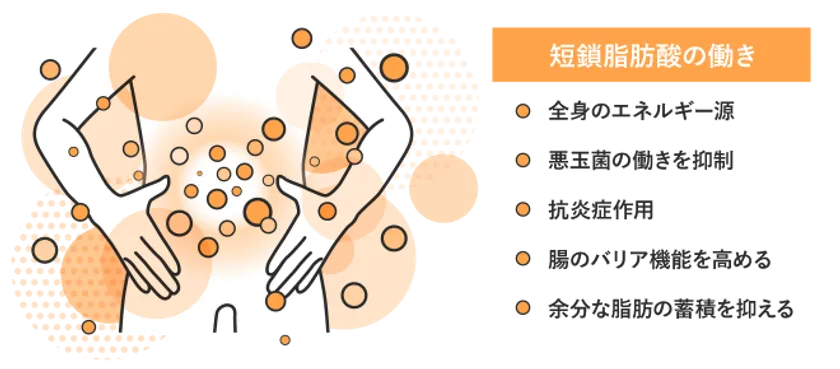

私たちの大腸には1,000種類以上の腸内細菌が存在するといわれており、腸内細菌のバランスが太りやすさや痩せやすさにも影響していることがわかってきました。特に注目されているのが、脂肪の吸収を抑えたり、脂肪を燃やしたりする働きを持つ「短鎖脂肪酸」をつくる腸内細菌。いわゆる“ヤセ菌”です。ヤセ菌の1つにあげられるのが善玉菌の代表格であるビフィズス菌。ビフィズス菌は短鎖脂肪酸の1つである酢酸をつくります。酢酸は強い殺菌作用を持ち、腸内環境を整えるのに有効です。また、短鎖脂肪酸の1つである酪酸を産生する日和見菌がいます。これらの腸内細菌がつくる短鎖脂肪酸は、直接脂肪細胞に働きかけて余分な脂肪の蓄積を抑える作用や、腸のバリア機能を高めたり、全身に運ばれて臓器のエネルギー源になったりして、太りにくい体質づくりにつながり、肥満を防ぎます。

このように、ビフィズス菌や一部の日和見菌が短鎖脂肪酸を産生するヤセ菌ですが、日和見菌は、善玉菌が優勢であれば善玉菌の味方をし、悪玉菌の優勢であれば悪玉菌の味方をします。そのため、まず善玉菌であるビフィズス菌を増やし、日和見菌を味方につけてあげましょう。善玉菌優勢の腸内環境バランスを維持することが、“ヤセ菌”を増やして働かせる近道というわけです。その一方で「デブ菌」といわれる腸内細菌がいます。デブ菌は、食事から取り込むエネルギーの量が多く、肥満に結びつきやすいといわれています。肥満体質になるか、ヤセ体質になるかは腸内細菌次第。どんな腸内細菌を増やすかは、あなたの心がけ次第です。

短鎖脂肪酸の働き

●腸内環境の改善による2つのダイエット効果

腸内環境の改善によるダイエット効果には、「むくみの改善」と「脂肪の燃焼」の2つがあります。2つの側面からヤセ体質を目指せるのがうれしいですね。

<1> むくみの改善

腸の重要な働きの一つに体に必要不可欠な水分の維持、調節があります。水分の調節が上手くいかないと便の不調(下痢、便秘)に直結しますが、腸内環境が悪化し腸の働きが低下すると、過剰な水分を細胞と細胞の間に蓄積して、むくみにつながります。ひどい方は、朝と晩で3~4kgの体重が増えるほどの水分が溜まります。腸内環境が整って老廃物が排出され、むくみが改善すると、短期間で体重を大幅に減らすことができます。腸内環境を整えはじめてすぐに痩せる方がいますが、そういう方は水分によるむくみが影響しています。

<2> 脂肪の燃焼

ビフィズス菌と食物繊維を一緒に摂ると短鎖脂肪酸が作られます。この短鎖脂肪酸により交感神経が刺激されると、基礎代謝が高くなり、基礎代謝が高くなることによって太りにくい体になり、こうしたサイクルが回ることによって次第に余計な体脂肪が燃焼していきます。そのため、腸内環境が改善した後、効果が出るまでは少し時間がかかります。すぐに体重が減らない場合はこちらのパターンなので、継続することでヤセ体質を手に入れましょう。

●ヤセ菌を増やす3つのメソッド

【ヤセ菌を入れる】

ヤセ菌を入れる

ヤセ菌を増やすために手っ取り早いのが、善玉菌の代表格でありヤセ菌であるビフィズス菌を腸内に「入れる」こと。ビフィズス菌で腸内環境が改善すれば他の腸内細菌も短鎖脂肪酸を産生しやすくなります。40代以降になると基礎代謝が低下します。特に女性の場合、50歳前後の更年期になるとさらに代謝が下がります。特に食べていなくても太ってしまう方が増えるのはこのためです。40~50代になってから急激に太らないためには、若いうちから腸内環境に気をつけた食事をして、体重の変化の少ない生活を送りましょう。そのためにも手軽に続けやすいビフィズス菌入りヨーグルトはおすすめです。ヨーグルトの中にはビフィズス菌が入っていないものも多いため、ビフィズス菌入りのヨーグルトを選んで摂るのがよいでしょう。

【ヤセ菌を育てる】

ヤセ菌を育てる

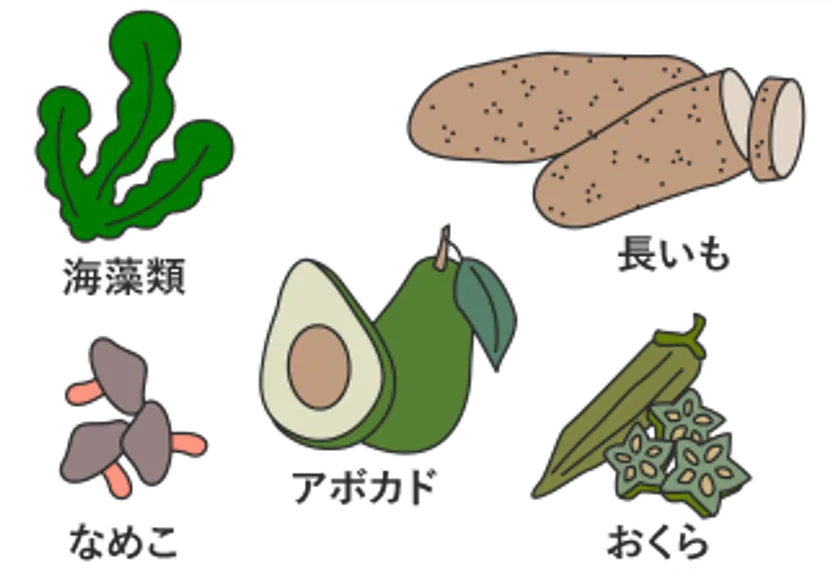

腸内にビフィズス菌を入れてヤセ菌をふやしたら、その菌を「育てる」ことが大切です。ヤセ菌を育ててくれるのが、ヤセ菌が大好きなオリゴ糖や水溶性食物繊維。これらは、胃や小腸で消化・吸収されずに大腸まで届いてヤセ菌のエサになります。そして、ヤセ菌がこれらを分解、発酵してできるのが、ヤセ菌のポイントである短鎖脂肪酸です。オリゴ糖や食物繊維は、積極的にとることで、善玉菌が増え、日和見菌が味方して腸内環境はさらに改善します。毎日の食事に、オリゴ糖や食物繊維を意識的にとり入れるようにしましょう。

【ヤセ菌をキープする】

ヤセ菌をキープする

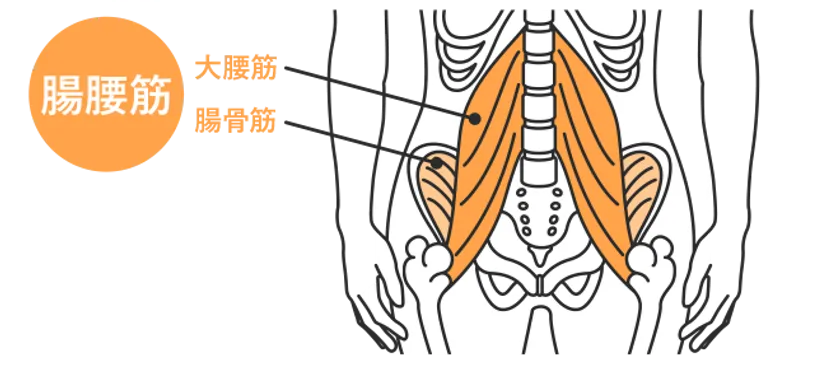

腸を内側からケアしたら、今度は腸のまわりの筋肉を動かし、良い状態を「キープする」ことも大切です。腸は体の中でほぼ固定されず浮いているような臓器で、加齢や筋力の低下、出産などで下がりやすくなります。また、便が溜まることでも、下がったり、むくんだりして腸の位置が偏ります。腸の位置を戻すために、ウォーキングやストレッチなどで腸を支える腸腰筋や腸を保護する骨盤まわりの筋肉を動かしましょう。本来あるべき場所に腸を戻せば、ぜん動運動が正しく起こり、便秘も解消します。座りっぱなしは特に腸腰筋がゆるみ、腸の動きが鈍くなるので注意が必要です。

小林メディカルクリニック東京 小林 暁子院長

小林 暁子先生|小林メディカルクリニック東京院長・医学博士

順天堂大学医学部卒業後、順天堂大学総合診療科を経て、2005年にクリニックを開業。内科、皮膚科のほか、便秘外来や女性専門外来を併設し、全身の不調に対応する。なかでも便秘外来ではのべ15万人以上の便秘患者の治療に携わり、高い実績を上げている。また、さまざまな業界とコラボし、美腸メニューを提供。テレビ出演、講演でも活躍中。『医者が教える最高の美肌術』(アスコム)、『免疫力を上げる健美腸ルール ウイルスや菌に負けない体をつくる』(講談社)、『女性の自律神経の乱れは「腸」で整える』(PHP研究所)など著書多数。