[奈文研コラム]地形と道路にみる西大寺の名残

奈良から京都・大阪、そして平城宮跡資料館へ行くときは、近鉄の大和西大寺駅が大変便利で、私もよく利用しています。近年、大和西大寺駅周辺で再整備が進んでいますが、駅のすぐ西には、奈良時代後半に称徳天皇の発願によって建立された西大寺の伽藍が広がっていました。

現在の西大寺は、鎌倉時代以降に復興した姿を今に伝えていますが、奈良時代の西大寺の中心的な建物は、現在とは異なる場所にありました。創建期の伽藍を偲ばせるものとしては、今の境内に東塔や四王堂の基壇が残るのみですが、近年の発掘調査によって地下に眠る大伽藍が少しずつ姿をみせつつあります。

西大寺の発掘調査成果については、これまでのなぶんけんブログでも何度か紹介されていますので、あわせてご覧いただければと思います。

(73)姿を現した西の大寺(上)

https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2014/12/tanken73.html

(74)姿を現した西の大寺(下)

https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2014/12/tanken74.html

西大寺の復元CG「平城京のまちなみ紹介~奈良時代の都のしくみ~」

https://youtu.be/rpTJSJ58WXE?t=251

さて今回は、発掘調査成果をもとにわかった西大寺創建時の壮大な伽藍の痕跡を、地形と道路に見つけてみたいと思います。

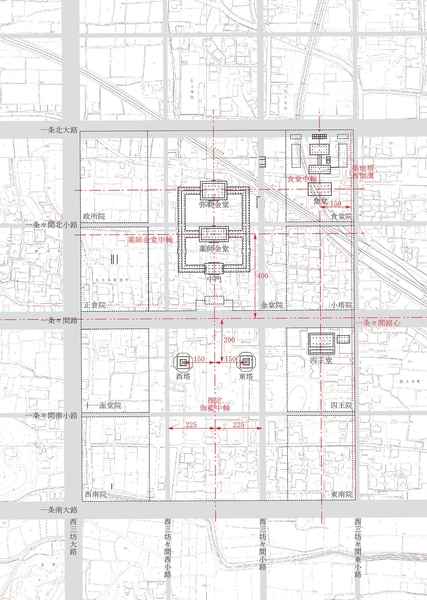

図1・2は、資財帳(お寺の財産目録)の記述や、近年の発掘調査成果をもとに復元した、奈良時代の西大寺の伽藍図です。図3は、西大寺周辺の現地形の高低差を色の違いで表した地図になります。これらの図をみながら、西大寺の中心である金堂院に注目して、ふたつだけご紹介したいと思います。

②薬師金堂の基壇の高まり

弥勒金堂の南、金堂院の中心に建てられたのが薬師金堂です。図2をみると、薬師金堂の部分が周辺(黄色)よりも高まっている(オレンジ色)ことがわかると思います。発掘調査をおこなった結果、この高まりは、薬師金堂の基壇そのものであったことが明らかになりました。