「わかる」と「解ける」は別次元! 受験生から圧倒的な支持を集める大人気講師が、最強の解き方を大公開!『物理の解法フレーム[力学・熱力学編]』

株式会社かんき出版(本社:千代田区 代表取締役社長:齊藤龍男)は、『物理の解法フレーム[力学・熱力学編]』(笠原邦彦/著)https://kanki-pub.co.jp/pub/book/details/9784761274610 を2019年12月18日より全国の書店・オンライン書店等(一部除く)で発売いたします。

◆問題集をやりこんでいるのに偏差値が上がらない受験生は、なにが間違っているのか?

著者は予備校講師時代、普段の授業をしっかり復習し、内容を身につけたはずなのに、模試になると点数が取れない、過去問演習になると歯が立たない、そういった悩み相談を数えきれないほど受けてきました。その原因は、頭の中の引き出しにしまった知識を適切に引き出せないことにあります。

通常授業では、必要な知識・技術・考え方を効率よくインプットしていく一方で、季節講習会では、身につけた知識・技術・考え方を問題の解法に応じて整理し直すことにより、得点力を身につけてもらいました。本書は、そのエッセンスを凝縮したものになります。

以前、問題集を何周も解いてほぼ暗記してしまっているほどなのに模試の偏差値が30台という生徒がいました。その子がたった4日間の夏期講習を受けたあと、みるみる物理を好きになり、物理が得点源に変わったということがありました。これはあまりに極端な例なのですが、まじめに勉強しているのに試験で点数が取れない人は、センスがないのではなく、単に知識の整理の仕方がズレていただけということがよくあります。このような生徒が物理の勉強を諦めてしまった例は、日本中で数えきれないでしょう。しかし本書ができました!

本書は、高校物理の各単元を一旦は学習したことのある方を対象に、各単元の内容を問題の解法という観点から整理し直すものです。物理に限らず、勉強には次のような段階があります。

① 必要な知識・考え方などの「道具」を1つずつ身につけていく段階

② 新しい問題に対して、「道具」を使いこなして対処していく段階

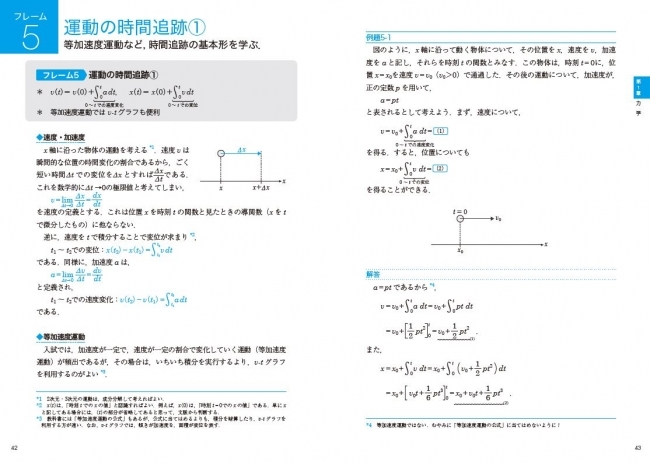

本書の役割は、①の段階でいったん学んだ断片的な知識を、②の段階で使いやすいように整理・体系化することです。例えば、運動の時間追跡(位置や速度を時刻の関数として求める)という観点では、等加速度運動と単振動はまとめて扱われるべきで、本書はそのように思考パターンに忠実に扱っています(しかし、高校等での普段の学習

においてそのような取り扱いをすることは難しいでしょう)。本書は、基礎的な学習はある程度済んでいるのに試験の得点が伸び悩んでいる人の得点力を飛躍させるはずです。

本書の取り組み方についても説明しておきます。

まず「フレーム」(枠組み)に知識や考え方が整理してありますのでそれを読んでください。続く「例題」は空所補充形式にしてあります。問題文に沿って考えていくことで自然とフレームの内容に親しめることでしょう。「例題」が解けるようになった後には「演習」で定着を確認しましょう。ここで不明確な点が出てきた場合には、再び「フレーム」や「例題」に戻って再確認してください。

この流れをくり返すことにより、「演習」が自力で解けるようになればそのフレームで扱う単元はマスターです。あとは過去問などの実践的な演習に専念しましょう。

【目次】

第1章 力 学

【フレーム1】運動方程式の立て方

~まずは力学の出発点から.

【フレーム2】力の分類

~問題を解く上での扱い方をもとに,力を分類する.

【フレーム3】束縛条件

~理解しにくい束縛条件を攻略する.

【フレーム4】摩擦力

~間違いやすい摩擦力の扱い方をきちんと整理.

【フレーム5】運動の時間追跡①

~等加速度運動など,時間追跡の基本形を学ぶ.

【フレーム6】運動の時間追跡②

~単振動などを統一的な視点で捉える.

【フレーム7】仕事

~差がつきやすい仕事の計算をパターン化.

【フレーム8】力学的エネルギー

~力学的エネルギーを用いた考え方と公式を整理.

【フレーム9】運動量と力積

~力積を使うのはどんなときか理解しよう.

【フレーム10 】円運動

~円運動に特有な解法を学ぶ.

【フレーム11】面積速度保存則

~ケプラーの第2法則を一般化して学ぶ.

【フレーム12】動く座標系

~慣性力と遠心力について.

【フレーム13】複数物体間の保存則

~複数物体系の基本の扱い方を学ぶ.

【フレーム14】衝突

~衝突のポイントは問題文をよく読むこと.

【フレーム15】重心の運動

~重心の運動に注目した考え方について.

【フレーム16】剛体のつり合い

~剛体はつり合いだけ学んでおく.

第2章 熱力学

【フレーム17】 熱力学の基本形

~状態方程式と熱力学第1法則の扱い方を理解しよう.

【フレーム18】熱力学の例外処理①

~準静的断熱変化に特有の解法について.

【フレーム19】熱力学の例外処理②

~非平衡状態を経る過程の扱い方.

【著者プロフィール】

笠原 邦彦 (かさはらくにひこ)

JUKEN7代表、元駿台予備学校物理科講師。千葉県千葉市出身、昭和学院秀英中学校・高校卒業。東京大学理科一類に現役入学し、理学部物理学科卒業後、博士課程中退(専門は重力波)。

大学院生時代からSEGや駿台予備学校に登壇し、業界最大手の駿台では、授業満足度アンケート、講習集客数全国1位。教材作成、大学別模試の責任者も務め、東大進学塾エミールにも出講。

学力向上の効率を追求するだけでなく、物理の面白さを伝え、教科の枠にとどまらない普遍的な学びを提示する講義で、200人教室をも満席にし、生徒を沸かせてきた。また、生徒の答案に対する即時フィードバックを組み入れた少人数授業も得意とし、さらに、教員向けの教授法セミナーの経験も30回を優に超える。

2019年4月に独立し、合同会社JUKEN7を設立。アプリ、pdf、紙など様々な媒体を用いて教材、学習法、受験情報などの教育コンテンツの開発・普及活動を行なっている。また、映像とLIVEをミックスした新しいタイプの授業も展開しつつ、生徒・保護者との対話を重視したきめ細かい教育の実践も行なっている。

●JUKEN7ホームページ

https://juken7.net/

【書誌情報】

書名:物理の解法フレーム[力学・熱力学編]

定価:1,200円+税

判型:A5判

体裁:並製

頁数:140頁

ISBN:978-4-7612-7461-0

発行日:2019年12月18日