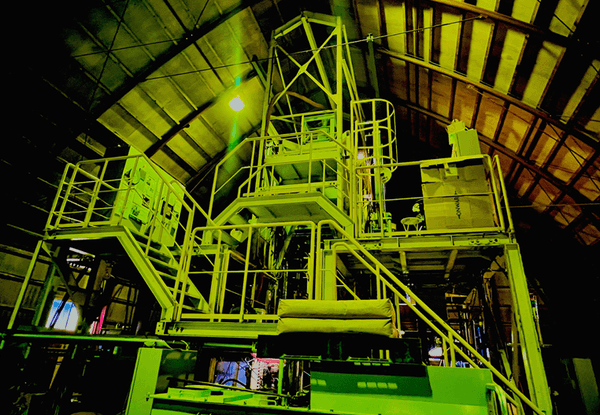

近畿大学×敷島製パン株式会社 食品加工残渣でバイオコークスを製造 資源循環モデルの構築をめざす実証実験を開始

近畿大学(大阪府東大阪市)と敷島製パン株式会社(愛知県名古屋市)は、パン製造工程において発生する食品加工残渣(パンの耳やパンくずなど)を原料として、近畿大学が開発したカーボンニュートラル※ な次世代バイオ固形燃料「バイオコークス」を製造する実証実験を開始しました。将来的には、食品加工残渣等で製造したバイオコークスを自社工場等で使用する、資源循環モデルの構築をめざします。

※ 二酸化炭素(CO2)の排出量と吸収量がプラスマイナスゼロの状態になること

【本件のポイント】

●食品加工残渣から、カーボンニュートラルな次世代燃料「バイオコークス」を製造

●製造したバイオコークスを自社工場等で使用する資源循環モデルの構築をめざす

●SDGsの目標「つくる責任、つかう責任」の達成を目指し、産学連携で実証実験に取り組む

【本件の内容】

敷島製パン株式会社では、パン類の製造過程で発生する年間約30,000トンの食品加工残渣において、現在はそのほとんどを飼料、肥料、燃料等にリサイクル処理しています。

SDGsの目標「つくる責任、つかう責任」にもあるように、持続可能な消費と生産が求められる今、食品加工残渣の新たな活用法を検討する中で、近畿大学が開発した次世代バイオ固形燃料「バイオコークス」に着目しました。

今後、約1年間にわたって実証実験を行い、近畿大学においてパンの耳などの食品加工残渣からバイオコークスを効率的に製造する方法を研究するほか、製造したバイオコークスを敷島製パンの自社工場等で燃料として使用するという資源循環モデルの構築が可能であるかどうか、ボイラー利用や鉄鋼メーカーの溶解炉への適用性、二酸化炭素削減可能量などを検証します。

食品加工残渣削減とCO2排出削減の両方の達成をめざし、産学連携でこれらの実証実験に取り組み、熱源としてのバイオコークスの利用価値を計ります。

【バイオコークス】

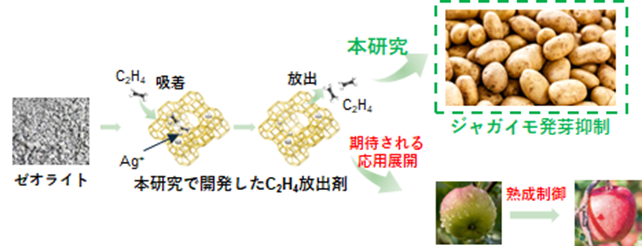

稲わら、もみがら、間伐林、お茶かす、コーヒー豆かすなどのバイオマス(再生可能な生物由来の有機性資源。化石燃料は除く)を原料として製造する固形燃料。近畿大学バイオコークス研究所所長 井田 民男が、平成17年(2005年)に開発に成功しました。光合成を行う植物資源等を原料にしているため、CO2排出量がゼロカウントとなるカーボンニュートラルな次世代エネルギーとして期待されています。

【敷島製パン株式会社概要】

所在地 :名古屋市東区白壁五丁目3番地

代表者 :代表取締役社長 盛田 淳夫

事業内容:パン、和洋菓子の製造、販売

創業年 :大正9年(1920年)6月

従業員 :4,023人

資本金 :1,799百万円

【関連リンク】

バイオコークス研究所 教授 井田 民男(イダ タミオ)

https://www.kindai.ac.jp/meikan/933-ida-tamio.html

バイオコークス研究所

https://www.kindai.ac.jp/bio-coke/