【名城大学】都市情報学部の2年生が名古屋市の「文化のみち」などでフィールド調査を実践

学生24人が参加 二葉館と名古屋城、オアシス21で175人から聞き取り

都市情報学部の2年次開講科目「フィールド調査の方法」を受講する学生たちが11月8日、名古屋市東区の「文化のみち」エリアにある「二葉館」と名古屋を代表する観光スポットの名古屋城、オアシス21でフィールド調査を実践しました。観光を活かしたまちづくりに向けて、訪れたきっかけや事前に入手した情報などを尋ねるアンケート調査を行い、観光客らの意識を調べました。

観光スポットの認知度や訪問回数、訪問のきっかけや目的などを尋ねる

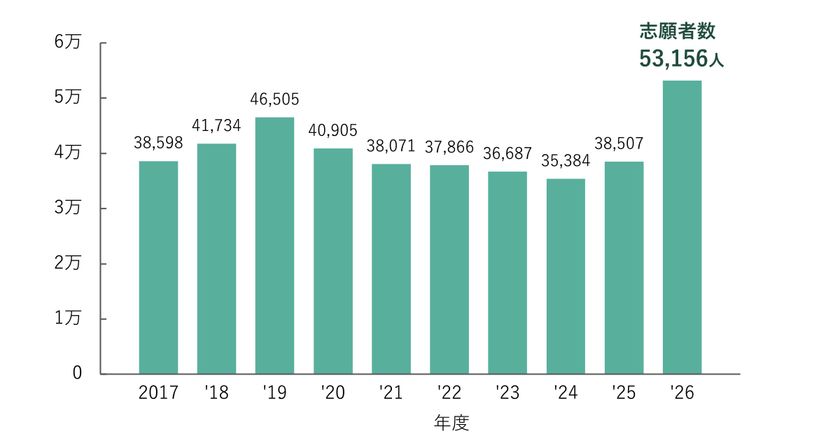

「フィールド調査の方法」は、質的・量的なフィールド調査・社会調査の理論を学び、実際の観光地・施設などに出向いてアンケート調査を行い、データの集計・分析、プレゼンテーションを通して、社会のさまざまな課題解決に活用するフィールド調査の方法の修得を目指す講義です。これまでの講義で学生たちは10月に「文化のみち」で視察調査を実施したほか、名古屋市の担当者から入館者数のデータなどの説明を受けました。

この日の調査には、学生24人と担当の大野栄治教授、森杉雅史教授、杉浦伸教授、大野沙知子准教授、森龍太准教授が参加。5グループに分かれ、昼休みを除く午前10時半から午後4時までの間、「二葉館」と名古屋城、オアシス21内の観光案内所前で、来場者に主な観光スポットの認知度や訪問回数、今回の訪問のきっかけや目的、重視する内容、観光ルートバス「メーグル」を利用したことがあるかなどを計175人から聞き取りました。

各施設で学生たちは、アンケート項目を記した用紙を手に来場者に声を掛けて協力を依頼し、一問ずつ丁寧に尋ねて質問。インバウンドの姿が目立った名古屋城では、外国人観光客の意見も取り入れようと調査する姿も見られました。

調査結果をもとに観光施策やまちづくり施策を名古屋市に提案へ

参加した学生のうち、近藤順義さんは「アンケートを取ることは、ただ聞くだけでなく、逆に回答者から質問や新しい情報をもらえる機会にもなり、そのやり取りを通じて、コミュニケーション能力の重要性を強く実感しました。地域ごとに人々がその観光スポットを誇りに思っていることが伝わり、発表ではその点も含め、より具体的に分かりやすく伝えていきたい」と意気込みました。

牧野浩也さんは「最初は抵抗感がありましたが、いざ話しかけると予想以上に多くの方が協力してくださり、データだけでなく経験と学びを得ることができました」。西澤紗良さんも「反応を見ながら調査することは難しかったですが、会話を重ねる中で観光客のリアルな声を聞くことができ、貴重な経験になりました。結果を詳細に分析し、多くの方に『文化のみち』に関心を持っていただける提案を考えていきたいです」と話していました。

今後、学生たちは11月20日の講義で今回のデータの分析を開始し、「『文化のみち』を利用してもらう人を増やすには」「最も観光客が訪れる名古屋城から『文化のみち』にも訪問してもらうには」といった観光施策やまちづくり施策を検討し、12月11日の講義で名古屋市の担当者を招いて発表することにしています。

大野栄治教授「質問に対する想定外の解釈や質問以外の情報も得られたと思う」

大野栄治教授は「この講義のアンケート調査は対面調査であるため、調査員と被験者(調査を受けた来訪者)とのやり取りを通じて、質問に対する想定外の解釈や意向、あるいは質問以外の情報も得られたことと思います。アンケート調査の回答データの分析結果を解釈する際にはその点も考慮するとともに、独自の観光振興策を提案されることを期待しています」と話していました。