岡山大学と両備システムズが共同研究する 「人工知能による胆道内視鏡画像診断システムの開発」が AMEDの研究開発課題に決定

~「令和7年度医療機器等研究成果展開事業 チャレンジタイプ」に採択~

岡山大学病院消化器内科の佐藤 亮介 医員(研究開発代表者)を代表とする研究グループの研究開発課題「人工知能による胆道内視鏡画像診断システムの開発」(以下 本研究)が、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の令和7年度「医療機器等研究成果展開事業 チャレンジタイプ(※1)」に採択されました。

岡山大学と両備システムズが共同研究する「人工知能による胆道内視鏡画像診断システムの開発」がAMEDの研究開発課題に決定

本研究は、佐藤医員と岡山大学学術研究院医療開発領域・光学医療診療部の松本和幸講師、岡山大学学術研究院医療開発領域・新医療研究開発センターの内田大輔准教授が、研究開発分担者である株式会社両備システムズ(本社:岡山県岡山市、代表取締役社長 松田 敏之 以下当社)の冨谷昌弘(サブリーダー)らと共同で、予後不良である胆道がんの診断精度を飛躍的に向上させることを目指すものです。AI技術を用いて、これまで診断が困難であった胆道がんの悪性度や進展範囲をより正確に評価する新しい診断システムを開発し、根治手術率の向上と患者の予後改善に貢献することが期待されます。

●発表のポイント

・採択された研究開発課題「人工知能による胆道内視鏡画像診断システムの開発」では、AIを用いて胆道内を直接観察する胆道鏡の画像を解析し、「良悪性診断」と「範囲診断」を同時に支援する、世界初の胆道特化型デュアルAI診断システムを開発します。

・胆道がんは早期発見や正確な範囲診断が難しく、5年生存率が30%未満と予後不良な難治がんの一つです。本システムの開発により、これまで困難であったがんの広がり(表層進展)の診断精度が向上し、根治切除率の向上、ひいては患者の生存率改善や医療費削減に繋がることが期待されます。

※1:「医療機器等研究成果展開事業 チャレンジタイプ」について

まだ満たされていない医療ニーズ(アンメットメディカルニーズ)への対応を含め、臨床的な課題解決に繋がる革新的な医療機器の「種」(シーズ)を対象としています。大学等で行われる基礎研究(科学研究費補助金等による学術研究)と、実際に医療現場で使える医療機器を開発する本格的な医療機器開発プログラム(開発実践タイプ)とのギャップを埋めることが目的です。

この支援を受けるには、以下3つの要件を満たす必要があります。

(1) 臨床上解決したい課題の大まかな設定ができている

(2) 理論や基礎研究で一定の効果を説明できる

(3) 後発医療機器ではない新しい発想やアプローチを検討している

3つの要件を満たす研究に対し、初期の試作機を作るための支援などが提供され、本格的な開発への橋渡しを行います。

令和7年度「医療機器等研究成果展開事業 チャレンジタイプ」に係る公募について:

https://www.amed.go.jp/koubo/12/01/1201B_00116.html

●研究開発代表者からのひとこと

胆道がんは診断が非常に難しく、多くの患者さんが厳しい状況にあります。今回、AMEDのチャレンジタイプにご採択いただき、AIという新たな技術でこの難題に挑戦できる機会をいただけたことを大変光栄に思います。本研究は、ご指導いただいている松本 和幸先生、そしてAI開発でご協力いただく共同研究先の株式会社両備システムズとともに、臨床現場から着想を得て進めてきた課題です。また、岡山大学学術研究院医歯薬学域(医)実践地域内視鏡学講座の河原 祥朗教授、同消化器・肝臓内科学の大塚 基之教授にも指導・助言いただきながら、この1年間でAIシステムのコア技術を確立し、初号試作機の開発計画を策定することで、翌年度に必須となる開発実践タイプへの応募を目指します。この研究を成功させ、診断の精度を飛躍的に高めることで、一人でも多くの胆道がん患者さんの予後改善に貢献できるよう、チーム一丸となって研究開発に邁進してまいります。

佐藤医員

●発表内容

・研究の背景と課題

消化器がんのうち、胆道がんは増加傾向にあり、年間約2万2,000人が新たに診断され、がんによる死亡原因の上位を占めています。5年相対生存率は30%未満と膵がんに次いで不良であり、予後を改善することが課題です。

胆道がんは外科手術による根治が目指せる疾患ですが、その正確な術前診断には大きな課題が存在します。特に、胆道がんは粘膜の表面を浅く広く這うように進展(表層進展)する特徴がありますが、この微細な広がりをCTやMRIといった従来の画像検査で正確に捉えることは困難な場合があります。そのため、胆管内を直接観察できる経口胆道鏡検査(POCS)が重要な役割を果たしますが、従来の白色光観察では、がんの範囲の境界が不明瞭なことが少なくありません。

さらに、病変が良性か悪性かを判断する「質的診断」においても課題があります。胆道鏡下での生検は診断に不可欠ですが、内視鏡の構造上、採取できる組織が非常に小さいことや、病変の場所によっては生検自体が困難な場合があり、確定診断に至らないケースも存在します。

加えて、胆道鏡所見の解釈は術者の経験に大きく依存するため診断のばらつきが生じやすく、全国でも専門医が約900名と限られていることから、どこでも質の高い診断を受けられるわけではないという現状もあります。これらの「範囲診断」「質的診断」「専門医への依存」という複合的な課題を解決するため、我々はAIを用いた客観的で精度の高い、新たな診断技術の開発を開始しました。

・開発する技術の内容

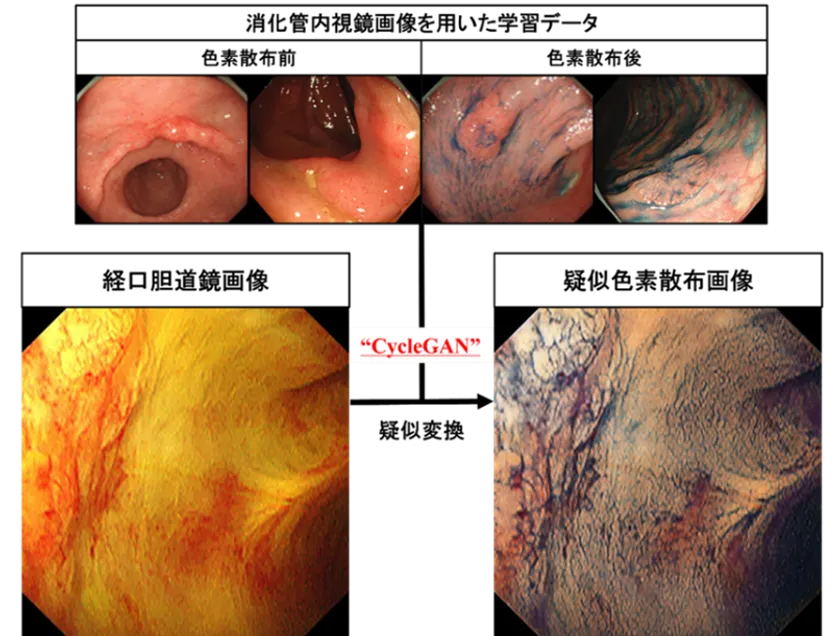

1. 範囲診断支援AI(VICI技術)

AIの一種であるCycleGANという技術を用い、通常の白色光の胆道鏡画像を、あたかもインジゴカルミンという色素を散布したかのような「疑似色素散布画像(VICI)」に変換します(図1)。これにより、物理的に色素を撒くことが困難な胆管内でも、がんの境界や微細な構造を鮮明に可視化し、正確な範囲診断を支援します。

図1:白色光画像(左)から疑似色素散布画像(右)へのAIによる変換技術

2. 良悪性診断支援AI

AIを用いた胆道鏡画像の良悪性診断支援プログラムの作成を行います。胆道特有の画像ノイズ(管腔など)をAIが誤認識するのを防ぐために「Depth-Anything」という技術の応用や、専門医が診断する際の着眼点(炎症の度合い、血管の形など)を「メタデータ」としてAIに同時学習させる独自の手法を導入します。これにより、AIの診断精度と客観性を飛躍的に高め、専門医と同等以上の診断能力を目指します。

図2:AIによる胆道鏡画像の良悪性診断支援のイメージ

●社会的な意義と今後の展望

本研究開発で目指すAI診断システムが社会実装されれば、胆道がんの根治切除率が向上し、胆道がん患者の生存率を引き上げることができる可能性があります。また、再発のリスクを減らすことで検査や治療に関わる億単位の医療費削減にも貢献できると期待されます。

本研究開発の成果を基に、翌年度には事業の継続課題である開発実践タイプへ応募し、実用化に向けた開発をさらに加速させる予定です。岡山大学と当社は、今後も本研究のような先進的なAI医療技術開発を推進し、強みである医療系研究分野の更なる強化を図りながら、研究力向上・イノベーション創出を通じて地域と地球の未来に貢献してまいります。

●採択情報

事業名 :令和7年度医療機器等研究成果展開事業 チャレンジタイプ

研究開発課題名:人工知能による胆道内視鏡画像診断システムの開発

研究開発代表者:佐藤 亮介(岡山大学病院 消化器内科 医員)

共同開発機関 :株式会社両備システムズ

研究開発期間 :令和7年5月16日から令和8年3月31日

【岡山大学について】

名称 : 国立大学法人岡山大学

所在地 : 岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号(津島キャンパス)

学長 : 那須 保友

創立 : 1949年(旧制岡山医科大学などを母体に設立)

岡山大学ホームページ: https://www.okayama-u.ac.jp/index.html

【株式会社両備システムズについて】

社名 : 株式会社両備システムズ

本社所在地 : 岡山県岡山市北区下石井二丁目10-12

杜の街グレースオフィススクエア4階

代表者 : 代表取締役社長 松田 敏之

設立 : 1969年12月

資本金 : 3億円

事業内容 : 公共、医療、社会保障分野および

民間企業向け情報サービスの提供

(システム構築、アウトソーシング事業)、ソフトウェア開発、

データセンター事業、ネットワーク構築サービス、

セキュリティ事業、ハードウェア販売および保守サービス、

AI・IoTなど先端技術研究開発

コーポレートサイト: https://www.ryobi.co.jp/