夏の暑さによる子どもの外遊びの変化に関する実態調査 猛暑が変えた “外で遊べない夏”に直面する親たちの声

「子どもを外で遊ばせたいのに遊ばせられない」──個人の対策では“限界”を実感 ~求められる社会的な対応とは~

気候変動が健康に及ぼす影響について啓発活動を行う「医師たちの気候変動啓発プロジェクト」と東京科学大学 未来社会創成研究院は、全国の3~9歳の子どもを持つ親800名を対象に、昨年夏の外遊びに関する実態および温暖化が子どもの外遊びに与える影響について意識調査を行いました。

2024年の夏は、前年に並ぶ記録的な高温となり、各地で猛暑日日数の最多記録が更新されるなど、熱中症のリスクが深刻化しました。そうした中で行われた本調査では、多くの親が「子どもを外で遊ばせたい」と願う一方で、猛暑による健康リスクの前に対策の限界を感じていること、また家庭の努力だけでは子どもの外遊び環境を守れないという実感が広がっており、社会的な対応の必要性を感じていることが浮き彫りになりました。

<夏の暑さによる子どもの外遊びの変化に関する実態調査 サマリー>

●親の7割が「外遊び」を望むも、実際は「TV・動画視聴」が最多。理想と現実に大きな乖離

-2024年夏は前年に並ぶ観測史上1位タイの記録的猛暑となり、子どもの外遊びの機会が大きく制限された

-外遊びを望む親が多い一方で、実態は「テレビ・動画視聴」が最多。理想とのギャップが際立った

●暑さが奪う子どもの外遊び。個人の対策では“限界”を感じる声も

-外遊びができなかった理由として、77%が「暑すぎたから」と回答

-「水分補給」や「帽子の着用」などの対策が行われるも、個人の努力に限界を感じる声が目立った

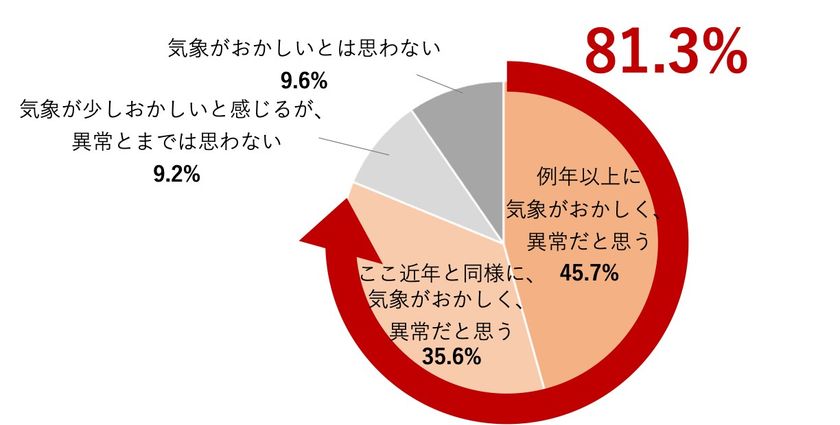

●親の7割超が「昨夏の暑さは異常」と回答。子どもの健康リスクに不安を募らせる

-7割以上の親が昨夏の暑さを「異常」と感じ、9割以上が「温暖化の影響」と認識

-多くの親が子どもの健康に対する温暖化の影響に不安を抱いている

● “次世代に残すべきではない温暖化問題”。解決へ「国・政府」に期待

-「この状況を次世代に残してはいけない」と考える親が71%にのぼった

-「国・政府」に対策を求める声が最多(43%)。政策対応の必要性が浮き彫りに

●母親のほうが父親よりも、暑さによる影響への危機感が強い傾向

-温暖化や猛暑による外遊び環境の変化に対し、母親の方が不安や危機感を強く感じている傾向

■調査結果に対するコメント

調査監修:東京科学大学 未来社会創成研究院 藤原武男先生

記録的な猛暑が続く中、子どもを外で遊ばせることに不安を感じる保護者が増えていること示した貴重な調査です。子どもは暑さに脆弱です。外遊びは身体的発達、精神的発達に重要ですが、現在の気候はその機会を奪いつつあります。時間帯や場所の工夫、また帽子や給水などの“家庭での暑さ対策”だけでは限界があります。社会全体で温暖化を止めるためのシステム・チェンジが必要です。この問題を次世代に先延ばしする猶予はないと思います。

アドバイザー:東京大学 未来ビジョン研究センター 江守正多先生

ここ数年は記録的な暑さが続き、日本でも地球温暖化の影響を心配する人が増えました。そのリアルな現場がまた一つ浮かび上がったといえます。今の子育てにおける暑さの影響の実感をきっかけに、そのお子さんたちが大きくなった頃の気候に思いを巡らせて頂きたいです。すると、地球温暖化を止めるために、温室効果ガスを出さない形に社会全体の仕組みを転換していくことの必要性を、より深く納得して頂けるものと期待します。

■調査結果詳細

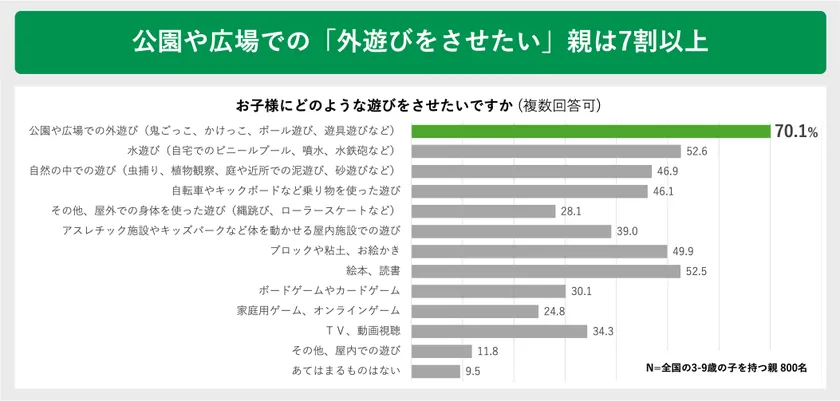

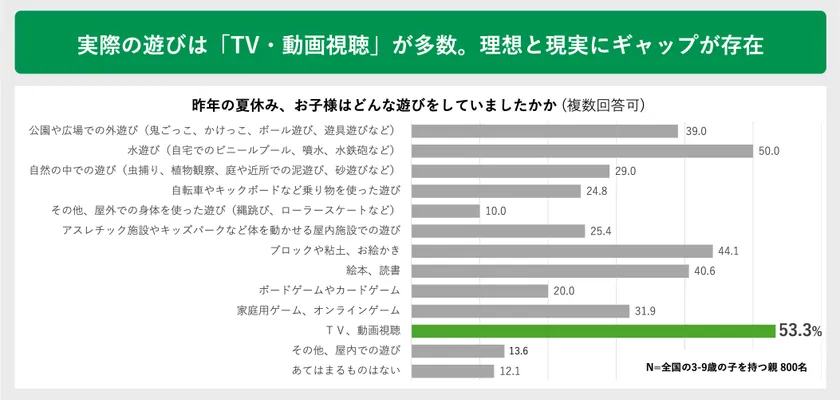

・7割の親が「外遊び」を望むも、実際は「TV、動画視聴」が最多に。乖離する理想と現実

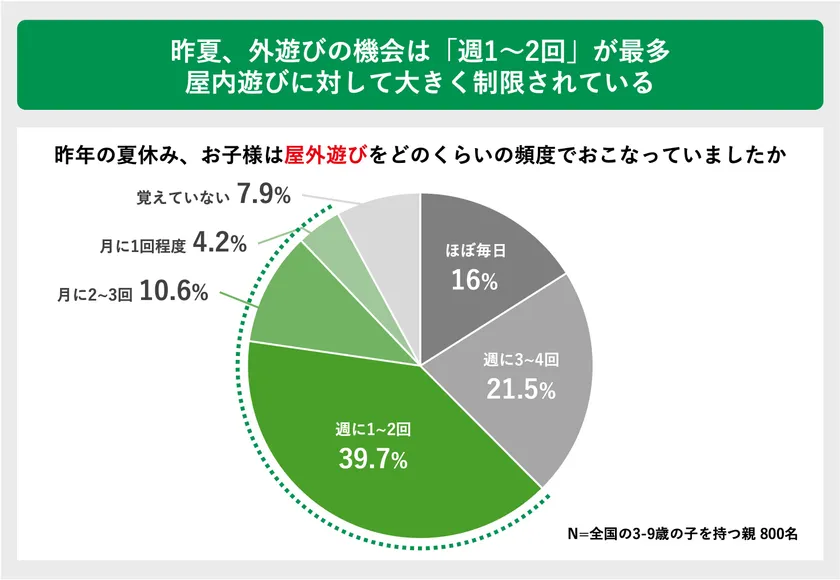

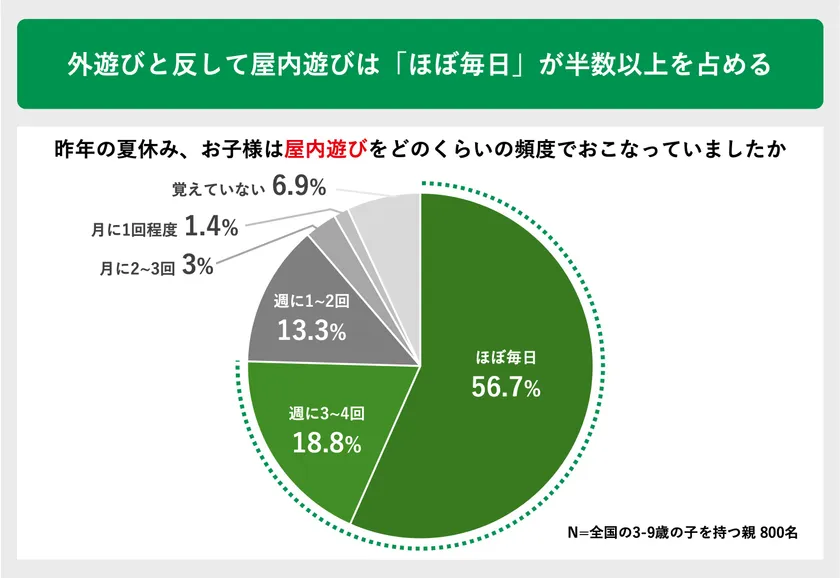

「お子様にどのような遊びをさせたいですか」という質問に対し、70.1%以上が「公園や広場での外遊び」と回答。その理由は「体を丈夫にして、運動神経も伸ばしてほしい」という声が多く上がり(69.2%)、多くの親が、外遊びによって子どもの心身の健やかな成長を願っていることがわかりました。一方、「昨年の夏に実際に子どもが多く行っていた遊び」の1位は「TV、動画視聴」という結果に(53.3%)。理想と現実の間に大きなギャップがあることが明らかになりました。また、実際の遊びの頻度を見ると、室内遊びは「ほぼ毎日(約56.7%)」と回答した親が多数を占めていたのに対し、外遊びは「週1~2回(39.7%)」が最多となっており、外遊びの機会が大きく制限されている実態が浮き彫りになっています。

公園や広場での「外遊びをさせたい」親は7割以上

実際の遊びは「TV・動画視聴」が多数。理想と現実にギャップが存在

※調査における「昨年の夏休み」は全て2024年7月〜8月頃を想定

昨夏、外遊びの機会は「週1~2回」が最多屋内遊びに対して大きく制限されている

外遊びと反して屋内遊びは「ほぼ毎日」が半数以上を占める

・“暑さ”が奪う子どもの外遊び。個人の対策では“限界”を感じる声も

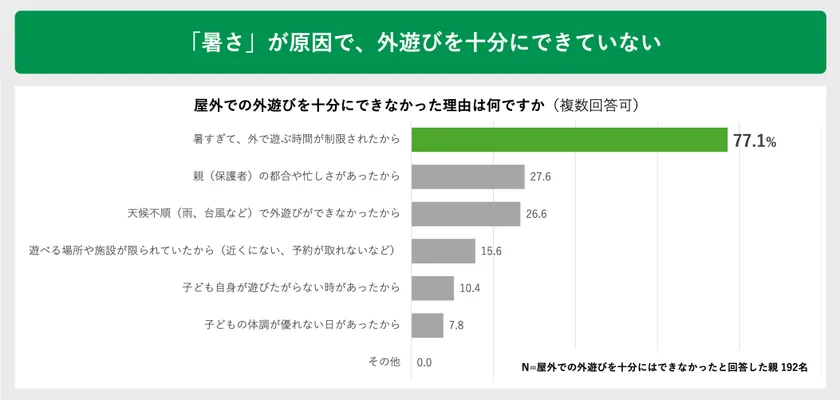

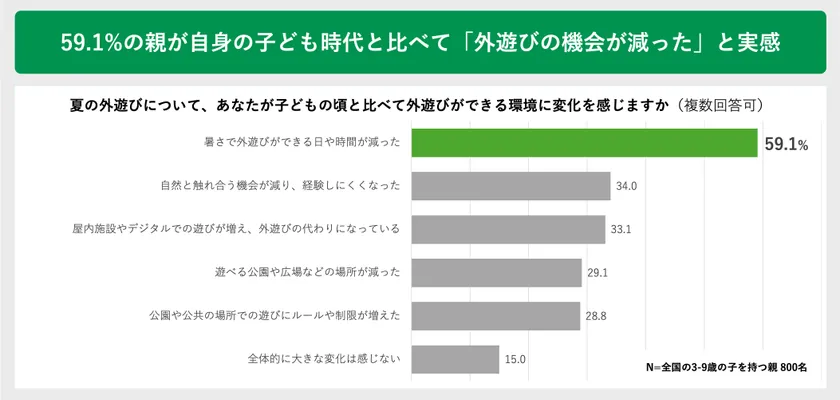

昨夏、「外遊びを十分にできなかった」と回答した親の内、77.1%がその理由を「暑すぎて、外で遊ぶ時間が制限された」と答えました。また、自身の子ども時代と比べて「暑さで外遊びができる日や時間が減った」と感じる親は59.1%にのぼり、猛暑が子どもの遊び環境に与える影響の大きさが明らかとなりました。

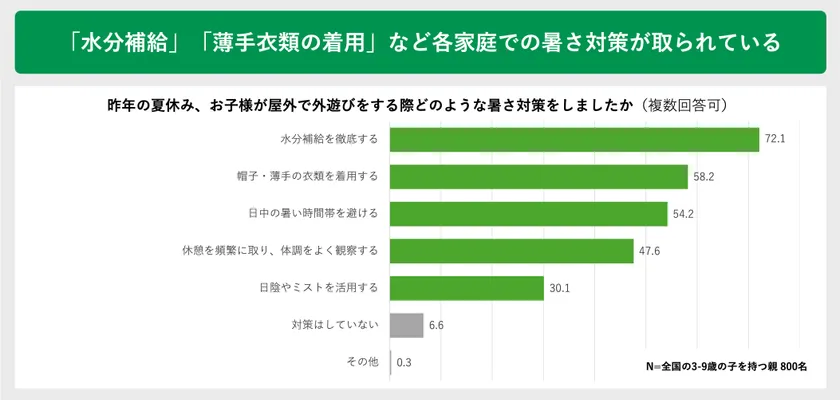

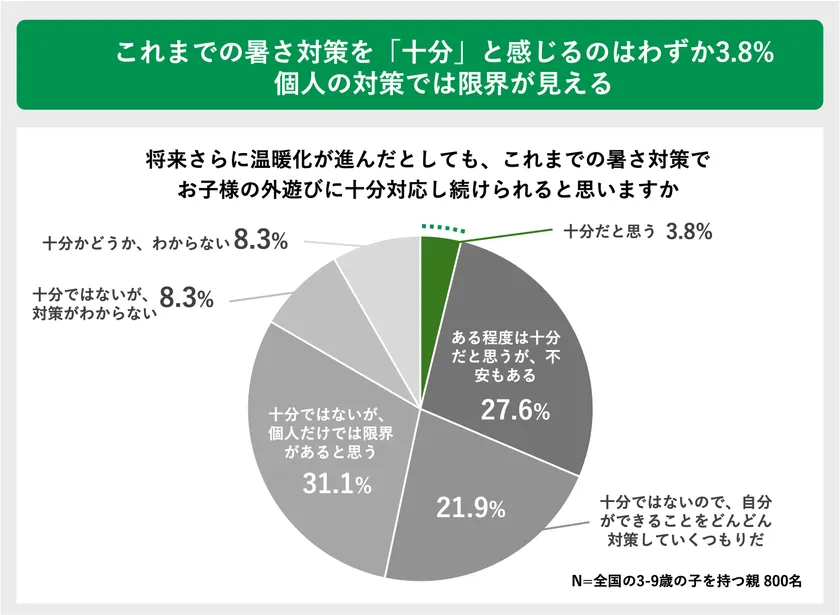

実際、外遊びの際には「水分補給を徹底する」「帽子・薄手の衣類を着用する」など、各家庭で暑さ対策が取られているものの、「対策が十分だと感じている」と回答した親はわずか3.8%に留まっています。また31.1%の親が「個人だけでは限界があると思う」と回答しており、多くの親が、家庭や個人の努力では守りきれない限界を感じていることが明らかになりました。

「暑さ」が原因で、外遊びを十分にできていない

59.1%の親が自身の子ども時代と比べて「外遊びの機会が減った」と実感

「水分補給」「薄手衣類の着用」など各家庭での暑さ対策が取られている

これまでの暑さ対策を「十分」と感じるのはわずか3.8% 個人の対策では限界が見える

・7割以上の親が昨夏の暑さを「異常」と回答。健康など暮らしへの悪影響に不安を募らせる

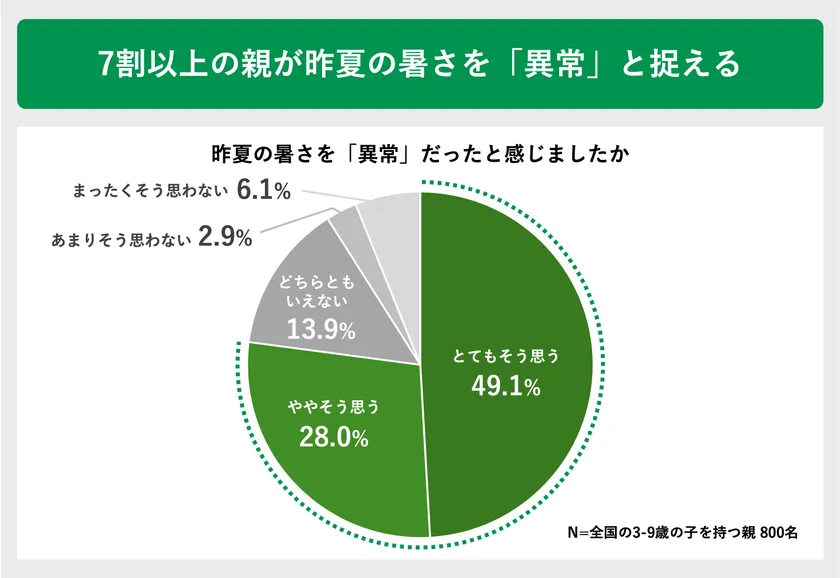

2024年の記録的な猛暑について、77.1%の親が「異常だった」と感じており、さらに92.1%の親がその原因を「温暖化の影響」と捉えていることがわかりました。多くの親が、日常生活への気候変動の影響を強く認識し、現状を深刻に受け止めている様子がうかがえます。

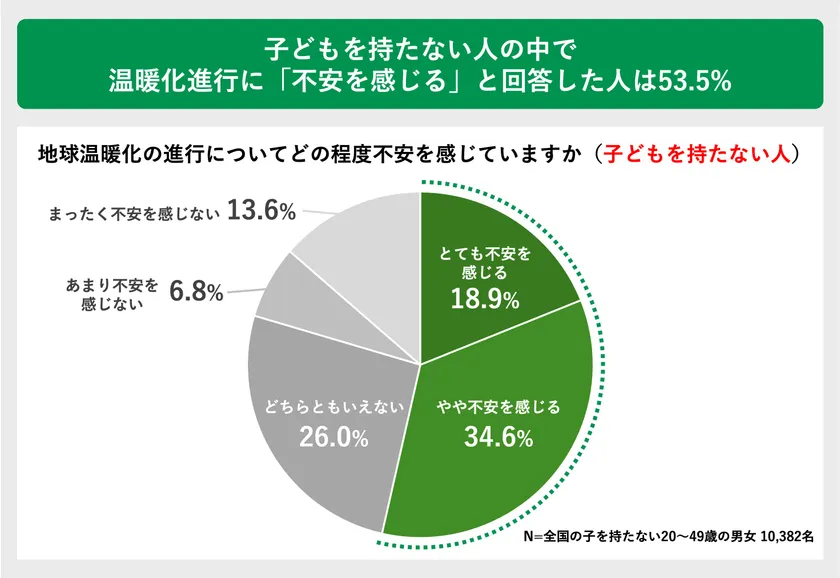

また、温暖化の進行に対して「不安を感じる」と答えた人の割合は、子どもを持たない人が53.5%であったのに対し、子どもを持つ人では72%を超えており、子育て層において温暖化への関心と危機感がより強く根付いている実態が浮き彫りになりました。

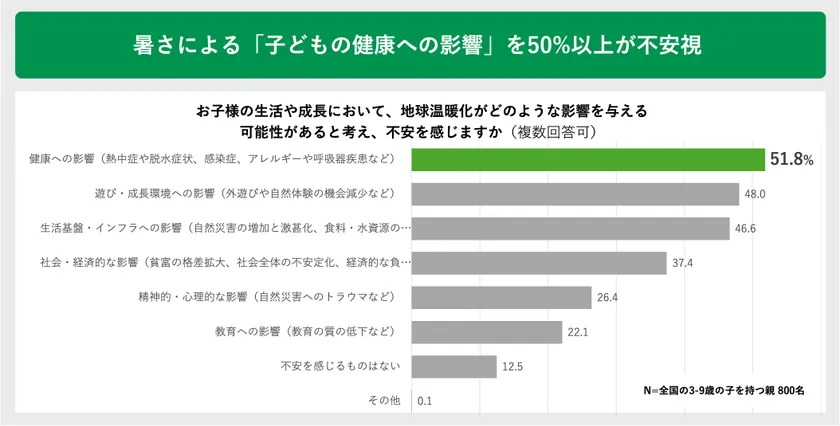

加えて、温暖化が子どもの生活や成長に与える影響について「不安を感じるものはない」と答えた人はわずか12.5%にとどまり、大多数が何らかの不安を抱えている結果となりました。なかでも「健康への影響(熱中症、脱水症状、感染症、アレルギー、呼吸器疾患など)」を不安視する人が51.8%と最も多く、温暖化が子どもの身体に直接的なリスクを及ぼしていると感じている親が多数を占めています。

7割以上の親が昨夏の暑さを「異常」と捉える

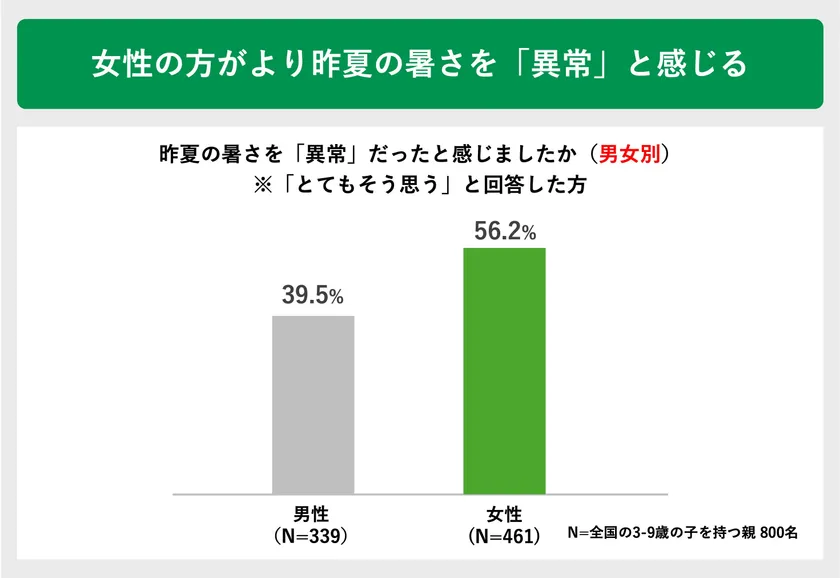

女性の方がより昨夏の暑さを「異常」と感じる

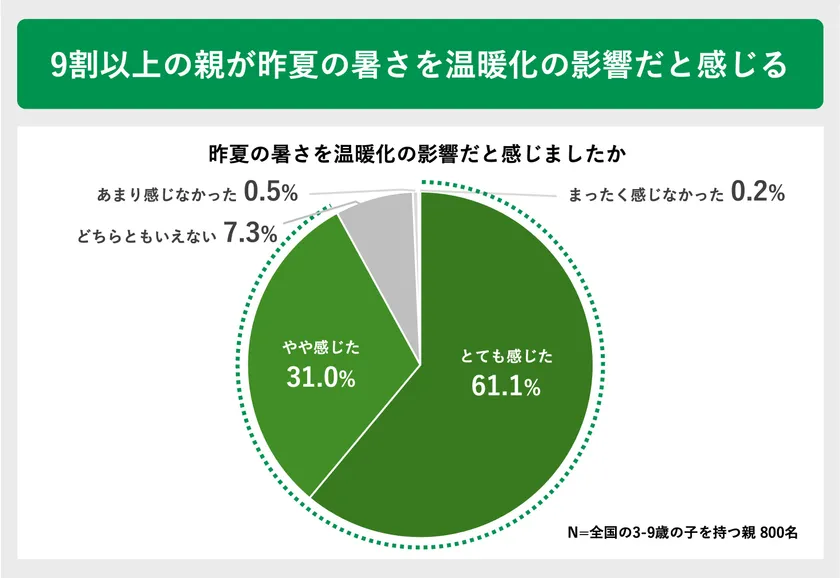

9割以上の親が昨夏の暑さを温暖化の影響だと感じる

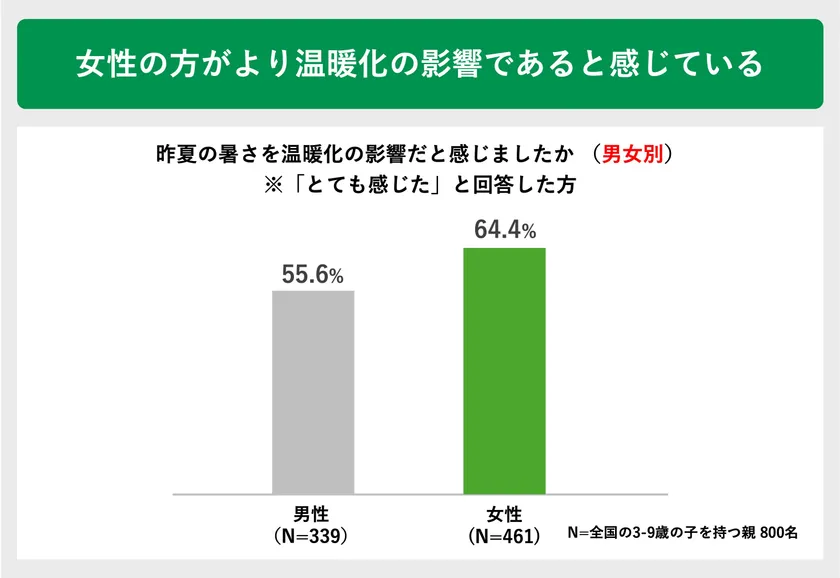

女性の方がより温暖化の影響であると感じている

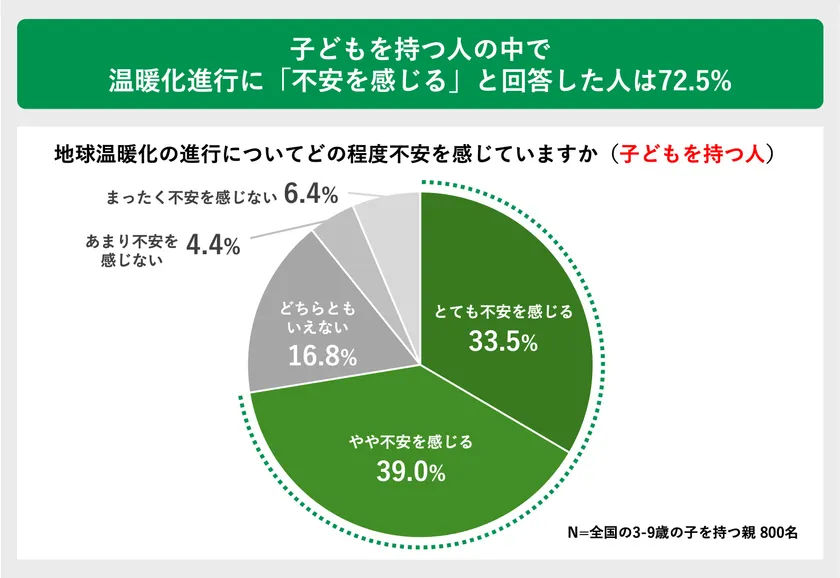

子どもを持つ人の中で温暖化進行に「不安を感じる」と回答した人は72.5%

子どもを持たない人の中で温暖化進行に「不安を感じる」と回答した人は53.5%

暑さによる「子どもの健康への影響」を50%以上が不安視

・温暖化対策を“今解決すべき課題”と捉える親が対処を求めるのは「国・政府」

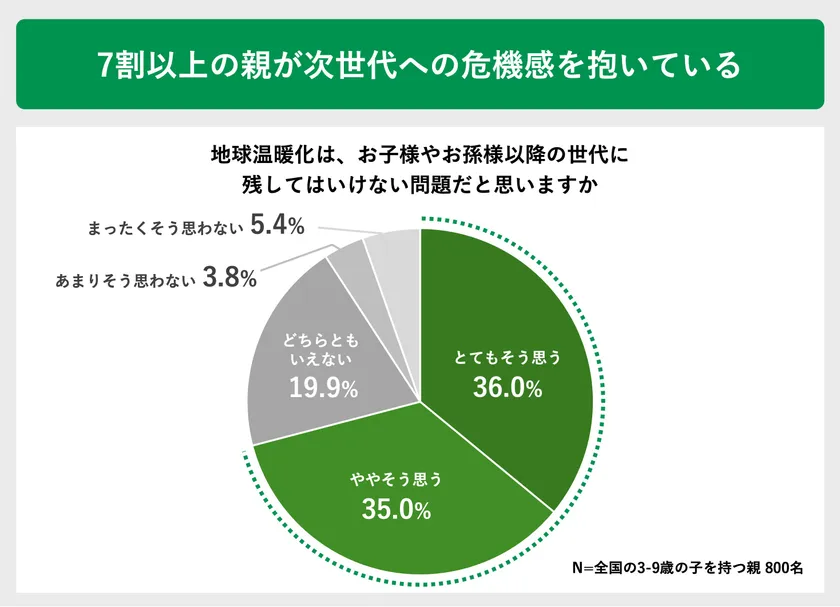

気候変動の進行に対し、「次の世代にこの状況を残してはいけない」と考える親は71.0%にのぼりました。これは、温暖化を子どもの健やかな未来を脅かす“将来のリスク”としてだけでなく、今まさに解決が求められる“現在の課題”であると、多くの親が捉えていることを示しています。

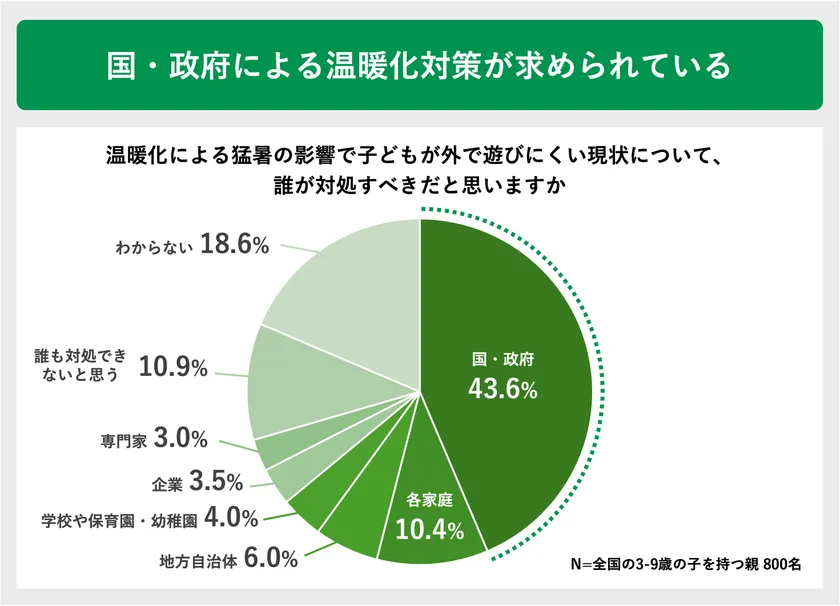

また、「温暖化による猛暑の影響で、子どもが外で遊びにくくなっている現状について、誰が対処すべきか」という問いに対しては、「国・政府」と答えた人が最多(43.6%)となり、個人の努力では限界があるという認識が広がっていることが明らかになりました。

一方で、「誰も対処できないと思う」と答えた人はわずか10.9%にとどまり、大多数の親が温暖化を深刻な社会課題として捉え、特に政策による根本的な対応を求めている実態が浮き彫りになりました。

7割以上の親が次世代への危機感を抱いている

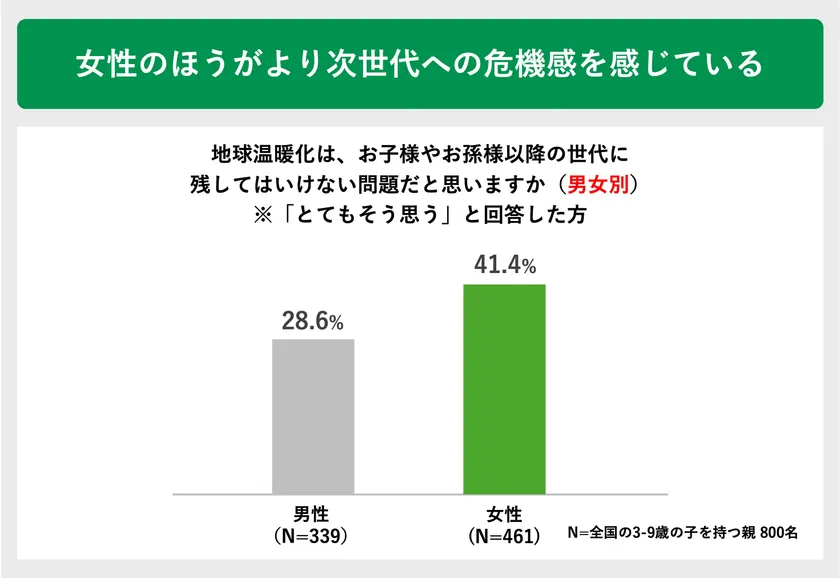

女性のほうがより次世代への危機感を感じている

国・政府による温暖化対策が求められている

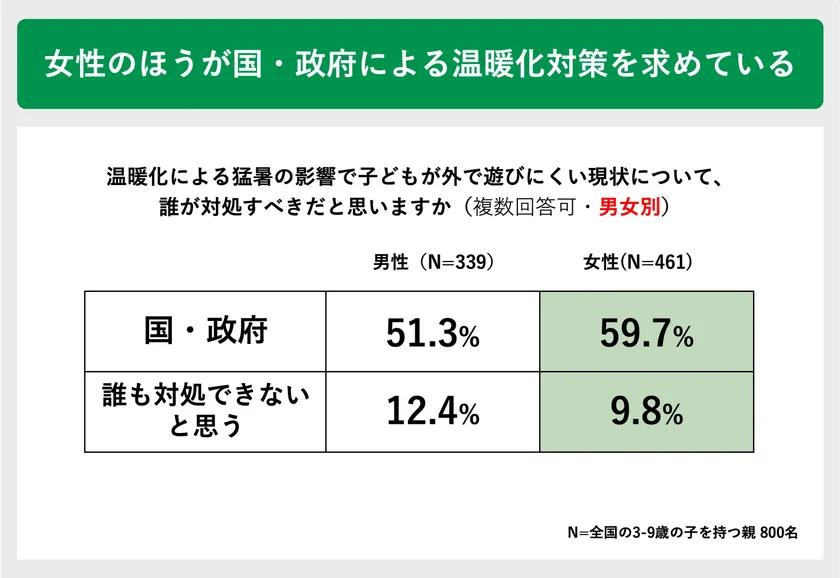

女性のほうが国・政府による温暖化対策を求めている

《調査概要》

・名称 :夏の暑さによる子どもの外遊びの変化に関する実態調査

・調査対象 :3~9歳の子どもを持つ親

・調査対象 :全国

・調査期間 :2025年6月20日(金)~23日(月)

・調査方法 :インターネット調査

・有効回答数:800名 ※スクリーニング調査対象:16,588名