日本における極端気象について迅速なEA分析と 情報発信を目指した新たなプラットフォーム 「極端気象アトリビューションセンター(WAC)」が発足

温暖化の報道をより身近に、異常気象を当たり前にしない

この度、日本における極端気象について人間活動による温暖化やその他の自然変動の影響を迅速に定量化し、従来にない圧倒的な早さで社会に発信することを目的として、「極端気象アトリビューションセンター(WAC:Weather Attribution Center)」が発足し、2025年5月20日(火)に発足発表会を開催しました。

WAC発足発表会登壇者集合写真

WAC発足発表会 気象予報士トークショーの様子

WACは、東京大学大気海洋研究所、京都大学防災研究所の研究者など、日本におけるイベント・アトリビューション研究の第一人者らが参画する独立したブランドです。極端気象発生後、社会の関心が最も高い時に科学的分析結果を発信することで気候変動の影響への理解を促進し、社会のあらゆるレベルの行動につなげていくことを目指します。

分析の対象となる事象については、初年度は、精度が十分に検証されている気温イベントを中心に取り組みます。豪雨や台風に関しては、現在検証段階にあるため、来年度以降、準備が整い次第分析対象に加える予定です。また中長期的な展望として、分析の自動化を視野に入れて進めるとともに、東京大学気候変動コミュニケーション研究ユニットの江守 正多教授との連携も図っていきます。

発表会には、WACメンバーである東京大学大気海洋研究所 教授 渡部 雅浩、東京大学大気海洋研究所 准教授 今田 由紀子、東京大学大気海洋研究所 気候システム研究系 特任助教 高橋 千陽、京都大学防災研究所/横浜国立大学 教授 森 信人が登壇。WAC発足の背景や活動計画・今後の展望、イベント・アトリビューション迅速化の画期性や社会的な意義などを語りました。

会の後半では、司会を務めた気象予報士・キャスターの井田 寛子さんをモデレーターに、気象情報の第一線で活躍されている石榑 亜紀子さん、今村 涼子さん、南 利幸さん、気象予報士でありながらイベント・アトリビューションの研究者でもある川瀬 宏明さんをゲストに迎え、トークセッションを展開。「温暖化の話をもっと身近にするには?」をテーマに、気象コーナーの現場の声と研究の視点を掛け合わせながら意見を交わしました。

■WAC発足の背景と活動計画(東京大学 准教授 今田 由紀子)

「2024年、世界の年平均気温が観測史上初めて産業革命前と比べて+1.5℃を超えるなど、地球温暖化への対策は、もはや一刻の猶予も許されない状況となっています。しかしながら、“+1.5℃”という数値の異常性やその意味合いは、市民生活に直結する情報としては理解されにくい面もあります。こうした課題に対応するため、異常気象と地球温暖化の関係について科学的根拠を提示し、社会の実感・自分ごと化を促すことを目的とする新たなプラットフォーム、極端気象アトリビューションセンター(WAC)が発足しました。

WACは、これまで1~2ヶ月を要していた異常気象に関する科学的分析を、発生からわずか数日以内に実施し、その結果を迅速に社会へ発信することができます。また、日本特有の極端現象のメカニズムにも対応しています。本センターは、研究者と報道機関が連携を強化し、地球温暖化と異常気象に関する報道をよりタイムリーかつ身近なものにすることを目指しています。」

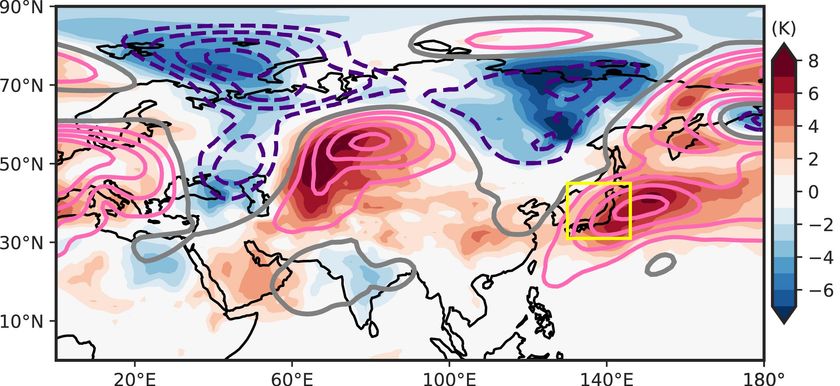

■イベント・アトリビューションについて(東京大学 特任助教 高橋 千陽)

「異常気象と地球温暖化との関連性を科学的根拠に基づいて明らかにする手法として、イベント・アトリビューション(EA)が近年注目を集めています。EAは、特定の異常気象が人為的な地球温暖化によってどの程度影響を受けたのかを定量的に評価することができます。従来の分析では、大量のシミュレーションデータを用いた解析が必要で、そのプロセスには時間を要するという課題がありました。

しかし、今回発足した極端気象アトリビューションセンター(WAC)では、既存のシミュレーションを利用する独自の統計手法により、迅速性と科学的信頼性の両立を実現しました。さらにWACでは、地球温暖化だけでなく、自然変動を含む他の要因についても影響評価が可能です。これにより、異常気象の発生要因をより高い精度で分析し、社会へ分かりやすく、タイムリーに情報を届けることが可能となります。」

■トークセッション:テーマ「温暖化の話をもっと身近にするには?」

日々気象や温暖化の情報を世の中へ伝えている気象予報士の現場の様子を、気象情報の第一線で活躍されている方々に語っていただきました。

テレビ朝日「スーパーJチャンネル」で20年ほど天気キャスターを務める今村さんは、今年の3月に番組内で「おかしな天気」と初めて伝えたことについて「やっぱりこのように極端な気象現象が増えているなかで、それをどうやって温暖化と結びつけて放送できるのか、機会を伺っているわけですよね。気象庁から『日本の気候変動2025』が発表された時、タイミング良く極端な天気が続いていたので視聴者も興味があるだろうと、天気予報とは別の枠でおかしな天気というキーワードをつけて放送することができました」と当時の裏側を語りました。

NHKで活躍する南さんは、「世界全体の話をしても日本全体の話をしてもなかなか伝わらない。やっぱり地域の情報として伝えていかないといけません」と極端気象の情報を地域レベルにまで落としこんで伝える重要性を解説。神戸地域を例に出し、「直近10年のデータを1980年代と比較すると神戸がいまや鹿児島と同じくらいの気温になっているんです」として、このように「身近で分かりやすい事例を出していくことが大事」と述べました。

テレビ東京に出演している石榑さんは、温暖化をより身近に感じてもらうための話題を紹介。今の防災食の美味しさやデザイン性に関するレベルの高さに触れ「防災食を準備したことがない人も関心を持つことができるのではないか」と話し、また、「息子とカブトムシを育ててみると、なんと夏ではなく4月に成虫になったんです。生態系の変化を考え直すきっかけにもなりました」と自身のエピソードを話しました。それらの経験を通して「私達の日々の暮らしの変化が温暖化とどう繋がっているのか、関係性を分かりやすく伝えていきたい」と思いを語りました。

気象予報士でありながらイベント・アトリビューションの研究者でもある川瀬さんは、「本来異常気象は30年に一度くらいの頻度なのですが、近年はより頻発しています。毎年異常気象が出ると慣れていってしまいますがそれは危険。気候変動による災難がいつ自分の身に降りかかるかわかりません」と警告。「イベント・アトリビューションは、おかしな天気を可視化してくれるものなので、今の極端気象をなるべく当たり前にしないためにも、メディアの皆さんとも一丸となってこれからも色々進めていってほしい」とWACとメディア報道の連携が強化されていくことに期待感を示しました。

最後に、モデレーターを務めた井田さんは、「極端気象は、気候変動に関心を持ってもらえるタイミングだと思うんです。一夜にして多くの人の生活や命を奪っていくような極端な現象は温暖化によって引き起こされている、ということを科学的根拠を持って示すことができるのであれば、それは絶対に伝えなければいけない気象予報士の使命だと思います。今日を機に、今の社会で少しでも変化の兆しが見えるように私も祈っております」と話し、会を締めくくりました。

《概要》

・イベント名:「極端気象アトリビューションセンター」発足発表会

・開催日時 :2025年5月20日(火) 13:00~14:00

・開催会場 :日比谷スカイカンファレンス

(東京都港区西新橋1丁目1-1 日比谷フォートタワー 11階)

《登壇者プロフィール》

【WACメンバー(敬称略、登壇順・五十音順)】

渡部 雅浩 東京大学大気海洋研究所 教授

2000年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。ハワイ大学研究員、北海道大学准教授を経て現職。専門は気候科学。日本気象学会学会賞、日本地球惑星科学連合西田賞、文部科学大臣表彰など受賞多数。国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書執筆者。著書に『絵でわかる地球温暖化』(講談社)など。

今田 由紀子 東京大学大気海洋研究所 准教授

2010年東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。東京大学や東京工業大学での研究期間を経て2014年より気象研究所に所属。季節予測モデルを用いた予測可能性研究や水文分野への応用研究、異常気象研究、気候変動・地球温暖化に関する研究を専門とする。日本気象学会の賞や日本地球惑星科学連合西田賞など受賞多数。国際的には、WCRPのLight House Activityなど複数の委員を務めている。

高橋 千陽 東京大学大気海洋研究所 気候システム研究系 特任助教

名古屋大学大学院環境学研究科博士課程修了。博士(理学)。気象予報士。海洋研究開発機構や東京大学での研究員を経て現職。専門は、極端気象や気候変動に関する研究。

森 信人 京都大学防災研究所/横浜国立大学 教授

岐阜大学工学研究科博士課程修了。博士(工学)。電力中央研究所主任研究員、大阪市立大学講師、京都大学防災研究所准教授を経て現職。日本気象学会学会賞、土木学会海岸工学論文賞、文部科学大臣表彰など受賞多数。IPCC第6次評価報告書日本政府査読者。専門は極端災害の評価。

【トークショー(敬称略、登壇順・五十音順)】

井田 寛子(司会・モデレーター)

気象予報士・キャスター。埼玉県春日部市生まれ。春日部親善大使。春日部市立豊春小・中学校、埼玉県立淑徳与野高等学校卒業。筑波大学第一学群自然学類化学科卒業(宇宙化学研究室)後、製薬会社を経てNHK・TBS等メディアを中心に活動(ニュースウオッチ9、あさチャン!)。2014年ニューヨークで開かれた国連気候サミットへの参加をきっかけに気候変動問題に関心を持ち、学びや発信を続ける。「難しいことを分かりやすく」伝えることにこだわりを持つ。2023年東京大学大学院広域科学専攻修士課程修了。メディアの気候変動コミュニケーションについて研究。現在NPO気象キャスターネットワーク理事長・WWFジャパン顧問。気候変動や防災に関する講演会等で活動中。環境・体・食の3つのバランスの大切さを感じ、全米ヨガアライアンスインストラクターや野菜ソムリエを取得。

石榑 亜紀子

全国津々浦々、気象解説で巡業し、現在は「テレビ東京」毎週土曜夕方の「TXNニュース」に出演中。趣味はランニングとスイーツ巡り、お笑い鑑賞。

普段から隙間時間があればランニングでリフレッシュをしているが、近年春から始まる厳しい暑さや雨の降り方はやはり気になるばかり。気象の防災講演ではどんなキーワードを残し、聞いていただいた方にどんなメッセージを届けるべきか、日々模索中。

今村 涼子

テレビ朝日「スーパーJチャンネル」気象キャスター。

1999年気象予報士資格取得。株式会社ウェザーニューズ在籍中にNHK仙台放送局で気象キャスターデビュー。その後テレビ朝日のウェザーセンターで気象デスクや防災キャスターを務める。

2005年「スーパーJチャンネル」のレギュラー気象キャスターとなり、今年で21年目。

川瀬 宏明 気象庁気象研究所 応用気象研究部 室長

筑波大学大学院生命環境科学研究科博士課程修了、博士(理学)。気象予報士。海洋研究開発機構、国立環境研究所を経て、2014年より気象研究所研究官、主任研究官を経て、2025年より現職。現在は地域気候モデルを用いて、日本の豪雨や豪雪の将来変化予測に関する研究を行っている。日本気象学会の正野賞、日本雪氷学会平田賞等を受賞。書籍に『極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか』『地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題』。

南 利幸

南気象予報士事務所 代表取締役

学生時代から気象情報に従事して40年ほど。現在NHK等で気象情報を担当。

日本気象学会 教育と普及委員。京都府立大学非常勤講師。

気象予報士、技術士(応用理学)。

![大流行中のシル活にぴったり!7月販売予定のサンリオのキュートなシールに夢中![予約受付開始]](https://newscast.jp/attachments/ITkaVmK3s13HO2pIThan.jpg)