【花粉症症状は通年化の時代へ】 花粉症持ちの約8割が、症状の長期化を実感 江戸時代ごろの「にごり酢」に含まれる「酢酸菌」が、 鼻づまり症状緩和の新常識に

~医師と伝統酢の蔵元が「長引く症状に負けない食事」を伝授~

お酢づくりの命であり、にごり酢に含まれる「酢酸菌(さくさんきん)」の健康作用に注目した情報発信を行う「酢酸菌ライフ」は、これから一層本格化する花粉シーズンを前に、全国の花粉症に悩む15歳~69歳の男女1,174人を対象に、「花粉症に関する意識調査」を実施しました。調査によると、約8割が「症状が春以外にも続いている」と回答。症状の通年化が進む中、花粉症対策として注目されているのが、「にごり酢」に含まれる酢酸菌。江戸時代から伝わる発酵食品が、鼻づまりなどの症状緩和に役立つと言われています。本リリースでは、耳鼻咽喉科医の石井正則先生の監修のもと、症状の長期化に負けない食事や伝統的な酢造りを守る蔵元への取材をもとに、花粉症対策の新たな選択肢をご紹介します。

花粉症持ちの約8割が、症状の長期化を実感

【サマリー】

(1)

● 花粉症持ちの約8割が春以外にも症状を感じており、重症化するほど症状は長期化。

● 主に春と秋にピークを迎えながら、症状は通年化している。

● 原因は、「秋の花粉飛散増」「空調使用期間が拡大したことによる、室内のダニ・カビの増加」

それらには地球温暖化が関連している可能性も。

(2)

● 症状の長期化にもかかわらず、対策開始時期は「症状が出てから」が約半数と遅れ気味。

● 対策方法は「マスク」や「目薬」など対症療法が上位。体の内側を改善する対策は後回しにされがちに。

(3)

● 症状の通年化対策の鍵は「内的ケア」にあり。医師も実践する「にごり酢」・「酢酸菌」のパワーを解説。

(4)

● <酢を造る人に花粉症なし!?>毎日酢酸菌に触れる蔵元に、花粉症知らずの実態があることが判明。

● 今や日本全国10地域以上に広がる酢酸菌入りにごり酢。蔵元ならではのおすすめの食べ方を紹介。

【<耳鼻咽喉科医 石井正則先生コメント>今年の花粉は昨年以上に“早くて・多い”がキーワード】

日本気象協会が発表する花粉飛散予測第3報によると、2025年の飛び始めの時期はほぼ例年並みで、2月上旬には九州から関東の一部でスギ花粉が飛び始める見通しであることがわかりました。また、飛散量は広い範囲で例年より多く、四国・近畿は例年の2倍以上となりそうです。さらに、東京都によると、都内12か所で行うスギ花粉の観測において、大田区で、1月8日から2日連続で基準を上回る花粉が観測されたため、「1月8日から花粉が飛び始めた」と発表しました。これは、40年前に統計を取り始めて以来、最も早く、去年に比べて1か月あまり早くなっています。

耳鼻咽喉科医の石井正則先生によると、花粉に敏感な方はすでに症状を感じ、受診し始めているという。2月に入ると本格飛散となるため、今のうちからできる限り症状を軽くするために、「初期療法」を行っておくことが重要だと言います。

【花粉症持ちの約8割に、症状の長期化。主に春と秋にピークを迎えながら、症状は通年化。】

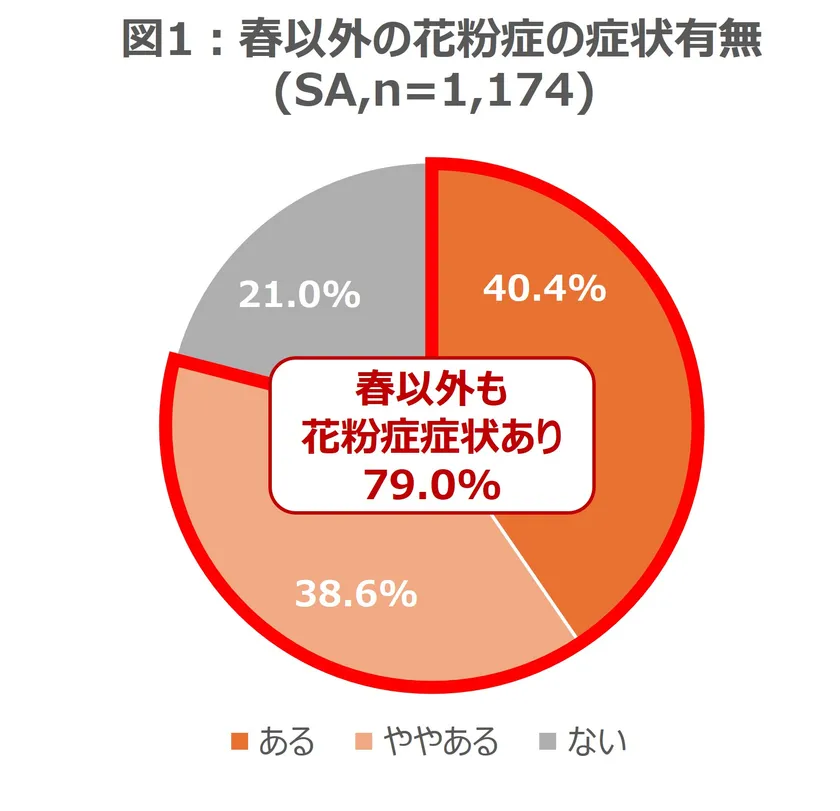

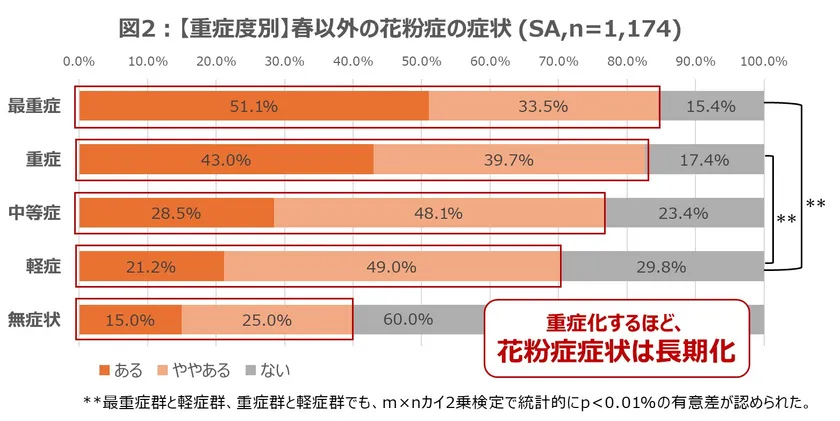

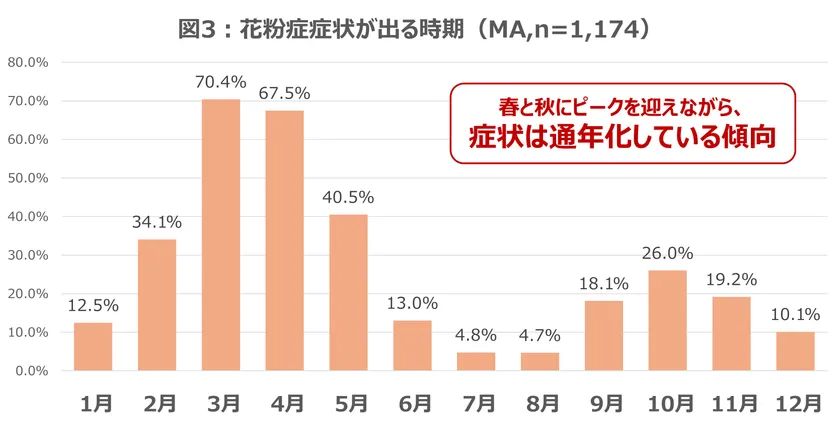

春だけでは終わらない――花粉症の実態が明らかになりました。今回の調査では、花粉症持ちの約8割(79.0%)が春以外の季節にも症状を感じており、症状が重いほど長期化の割合が高まることが判明しました【図1,2】。また、花粉症症状が出る時期について質問したところ、春と秋にピークを迎えながらも、症状が1年中続く「通年化」の傾向が強まっていることがわかります【図3】

春以外の花粉症の症状有無

【重症度別】春以外の花粉症の症状

花粉症症状が出る時期

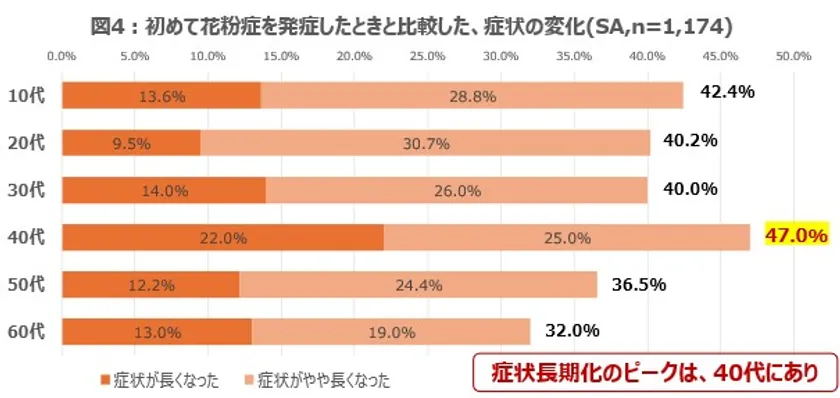

また、40代は約半数(47.0%)が「花粉症を初めて発症した際と比べて症状が長くなった」と回答しており、症状の長期化のピークとも言える年代です。一方、50代以降は他世代と比較して長期化は落ち着く傾向にあると考えられます【図4】。

初めて花粉症を発症したときと比較した、症状の変化

<石井先生コメント>

近年、花粉症の症状が春だけでなく秋や冬にも広がり、長期化・通年化する傾向が顕著です。主な原因としては、秋に飛散する花粉の増加や、日本の気候が亜熱帯化する中でのクーラー使用期間の長期化が挙げられます。クーラーによる乾燥や換気不足は、家の中でのダニやカビの増加を招き、アレルギー症状を悪化させる要因にもなり得ます。特に40代は症状が長期化するピークの年代となることから、若い人ほど早めの対策が重要と言えそうです。一方で、50代以降になると症状が軽減するケースも見られることから、加齢とともに免疫応答が変化していくことが考えられます。

花粉症の対策は、季節ごとの対応に加えて、通年を意識したケアが重要です。原因への理解を深め、日常生活に適切な予防策を取り入れることが、長期的な症状緩和のカギとなります。

【半数が「症状が出てから対策」。症状が長期化しているにもかかわらず、身体の内側を改善する対策が盲点に。】

今やシーズン限定の対策だけでは不十分となり、1年を通した総合的なケアが求められる時代に突入しています。

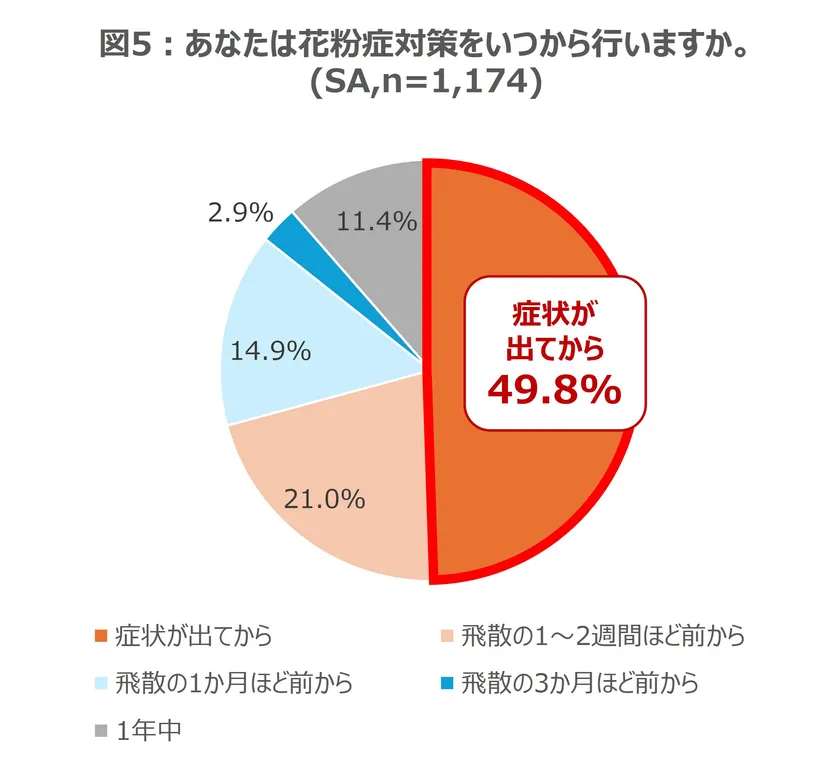

花粉症に悩む人に対策開始時期を尋ねたところ、通年で対策を行っている人は全体の約10%程度ということが分かりました。一方で、「症状が出てから対策を始める」と回答した人が約半数(49.8%)を占めています。症状が長期化しているにもかかわらず、対策の現状は、予防よりも目先の症状への対処に偏っていることが明らかです【図5】。さらに、軽症や中等症の人では、飛散前からの対策割合が低く、症状が比較的軽い人ほど計画的な対策を後回しにしている傾向が見受けられました。

あなたは花粉症対策をいつから行いますか

加えて、重症者は「飛散の1~2週間ほど前から」「飛散の1か月ほど前から」と回答する割合が他の層よりも高く、早めの準備を心がけている様子が伺えます。しかし、「1年中対策を行っている」という割合は全症状層で低い結果となりました。

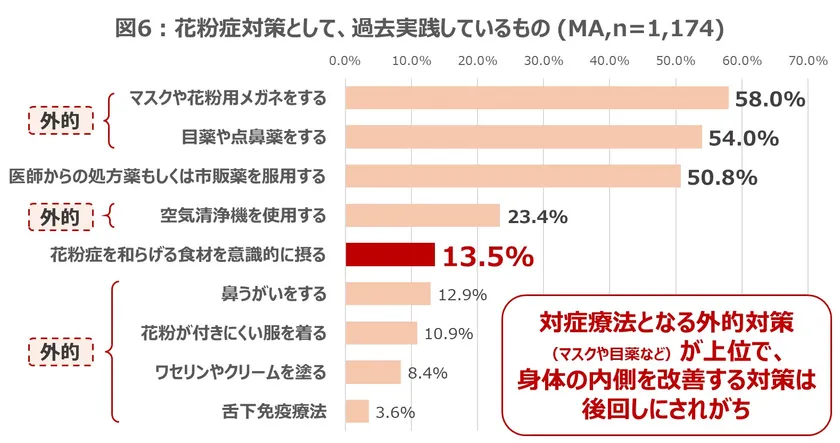

また、具体的な対策方法について尋ねたところ、半数以上を超える回答は「マスクや花粉用メガネをする」(58.0%)、「目薬や点鼻薬をする」(54.0%)、「医師からの処方薬もしくは市販薬を服用する」(50.8%)の3つという結果に。他の回答を見ても、外的対策が中心で、身体の内側を改善する対策は後回しにされがちであることが伺えます。

花粉症対策として、過去実践しているもの

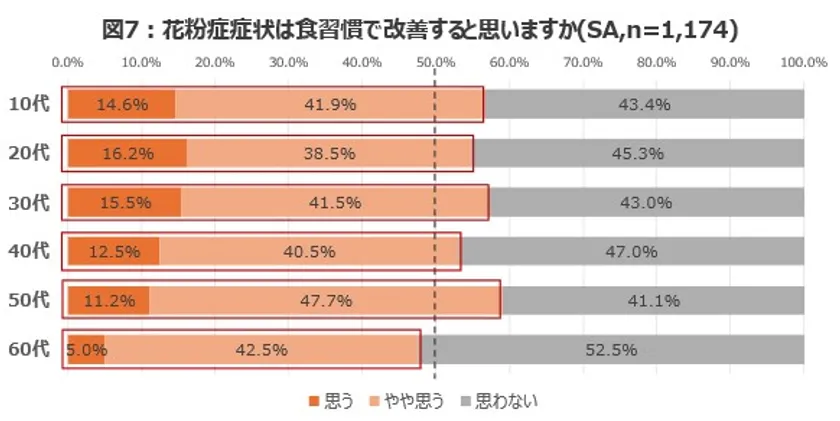

花粉症対策は外的なものが主である一方で、「花粉症症状は食習慣で改善すると思うか」という設問では、50代を筆頭に半数以上の花粉症持ちが食習慣による症状改善を前向きに捉えていることがわかりました。ただし、60代は他年代に比べると比較的意向が落ち着いており、加齢に伴って免疫症状が軽くなるケースもあることが影響しているかもしれません。

花粉症症状は食習慣で改善すると思いますか

<石井先生コメント>

花粉症の症状が長期化し、通年化が進む現在、大切なのは(1)花粉を体に入れない外的対策と、(2)普段の食事で免疫バランスを整える内的対策を組み合わせることです。症状が軽い方でも、日常的な内的ケアを継続することで、花粉症シーズン前から体を整えることができます。たとえば、免疫機能を安定させるには、日々の食生活で多様な菌を摂ることが重要です。これは重症化の予防にも役立つため、軽症の方ほど早期から取り組むことが望ましいです。花粉症の予防・改善には『日々の積み重ね』がカギ。1年を通して内的ケアを意識し、体質改善に取り組むことをおすすめします。

【通年化対策の鍵は「内的ケア」にあり 医師も実践する「にごり酢」・「酢酸菌」のパワーとは?】

耳鼻科医の石井正則先生は、「症状が長期化するほど、身体の内側から整える対策が重要です」と強調します。特に、腸内環境の改善は免疫バランスの調整に直結するとして、発酵食品を日常に取り入れることを推奨しています。

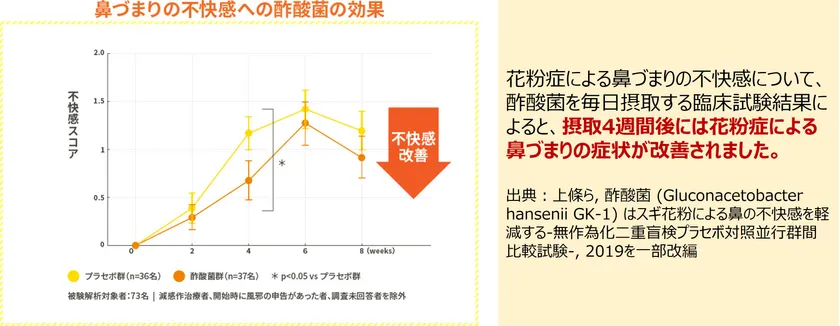

その中でも注目されるのが、伝統的な「にごり酢」に含まれる酢酸菌です。石井先生によると、「酢酸菌は他の菌にはない作用で免疫バランスを整え、免疫の暴走を抑えるはたらきがあります。70人以上を対象とした臨床試験では、食事から酢酸菌を継続的に摂取することで、症状の緩和につながることが結果として示されている」と言います。

一般的な酢とにごり酢の比較

石井先生の毎日の朝食 “にごり酢キャベツ”

「にごり酢をかけることでキャベツがしんなりして食べやすいし優しい酸味なので毎朝欠かさず食べています」

酢酸菌による花粉症症状緩和

■参考サイト:最新研究・酢酸菌の花粉症への効果 https://sakusankin-life.jp/allergycare03/

【<酢を造る人に花粉症なし!?>知る人ぞ知る、「にごり酢」・「酢酸菌」蔵元ならではの食べ方とは?】

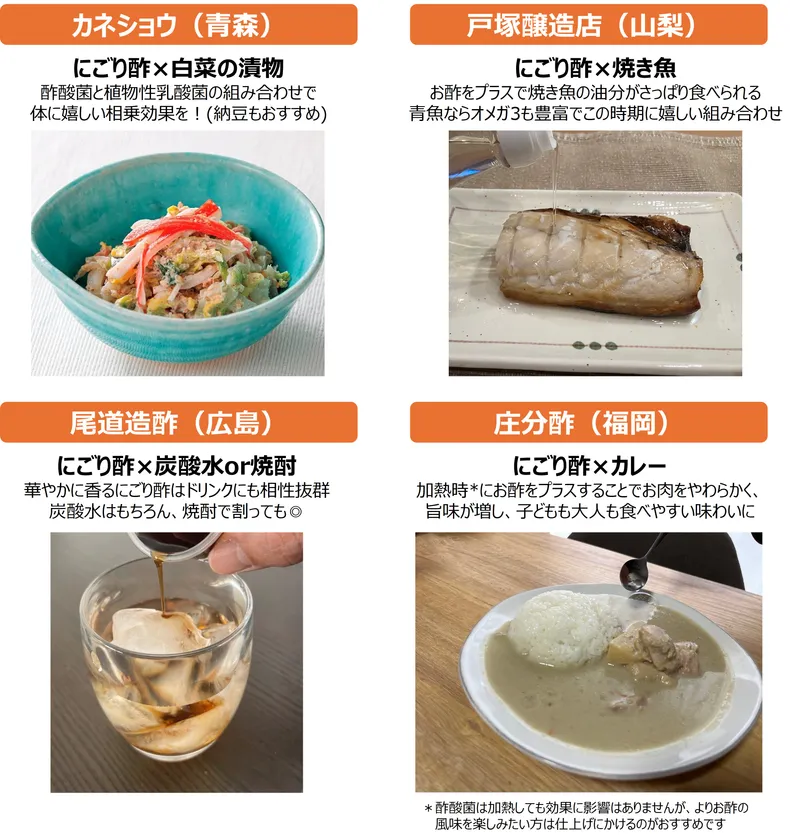

「うちの家族に花粉症持ちはいません」「アレルギー・花粉症知らずの従業員がいます」。にごり酢を製造する全国の蔵元に話を聞くと、興味深い声が――。今回、酢酸菌ライフの参画企業である、青森県の「カネショウ株式会社」、山梨県の「戸塚醸造店」、広島県の「尾道造酢株式会社」、福岡県の「株式会社庄分酢」の4つの蔵元に話を伺ったところ、いずれの蔵元にも、花粉症知らずの実態があることが判明しました。世界最古の調味料ともいわれるお酢は、食はもちろんのこと、生薬としても人々の健康を支え続けてきた歴史があります。古くから受け継がれる酢酸菌に毎日触れ、食卓にもにごり酢をとり入れていることが蔵元ならではの健康法と言えるかもしれません。今回は4つの蔵元が実際に普段食べている、おすすめの組み合わせを教えてもらいました。

蔵元ならではの食べ方とは

<調査概要>

調査期間:2025年1月8日~17日

調査対象:全国の15歳~69歳男女1,174名

抽出条件:花粉症症状があり薬や薬以外の対策を行っているか、

花粉症で通院されている方

調査方法:インターネット調査

石井正則先生

■解説:耳鼻咽喉科医/石井正則先生

耳鼻咽喉科診療部長。JAXA宇宙医学審査会委員。ヨギー・インスティチュート認定のヨガインストラクターとしても活動しており、最新の著書に「70歳から難聴・耳鳴り・認知症を防ぐ対処法」(さくら舎)など。

■「酢酸菌ライフ」酢酸菌の健康価値や日常生活での取り入れ方を発信

世界最古の調味料ともいわれるお酢は、食はもちろんのこと、生薬としても人々の健康を支え続けてきました。酢酸菌ライフは、専門家の知見や最新研究などを交えながら、酢酸菌の健康価値や日常生活での取り入れ方を広く発信していきます。