小学生の約8割がリビング学習 子どもの気持ちに合わせた「住まいの入学準備」

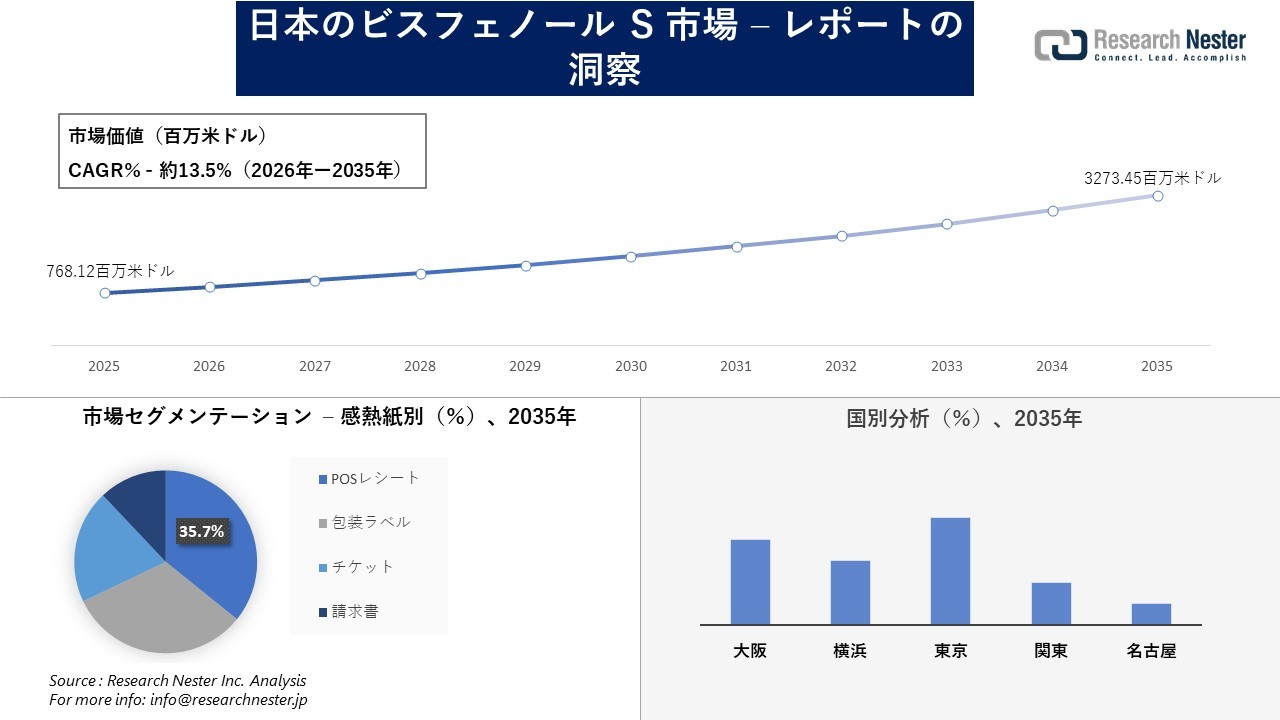

積水ハウス株式会社は、新入学の時期に向けて、子どもの成長に合わせた生活空間のご提案を目的に、小学生の長子をもつ全国の20~60代の既婚男女を対象に「小学生の子どもとの暮らしに関する調査」を実施しました。

積水ハウスの研究機関の住生活研究所では、暮らしにおける「幸せ」のさらなる追求のために「住めば住むほど幸せ住まい」研究として様々な調査を実施しています。今回は新生活が始まる春に向けて、子どもが小学生になってからの生活の変化や、子ども部屋の有無や使用状況、悩みなどを調査しました。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響で、子どもと同じ空間で在宅勤務を行ったことで、どのようなメリットがあったかを導き出しました。

■調査サマリー

・女性の46.1%が、子どもが小学校に入学してから「起床時間が早くなった」

・小学校低学年の子ども部屋保有率は半数以下、そのうち主に子ども部屋で勉強をしているのは15.6%

・子ども部屋に関するお悩みがある人のうち4割は「“もの”が増えて収納が足りなくなった」

性別や勤務形態によって差が見られた子どもの就学前後の生活の変化や、学年ごとに変化する子ども部屋の保有率や使用状況についての調査結果をはじめ、子どもが就学するタイミングで行っておきたい「住まいの入学準備」の4つの「幸せTips」もご紹介します。

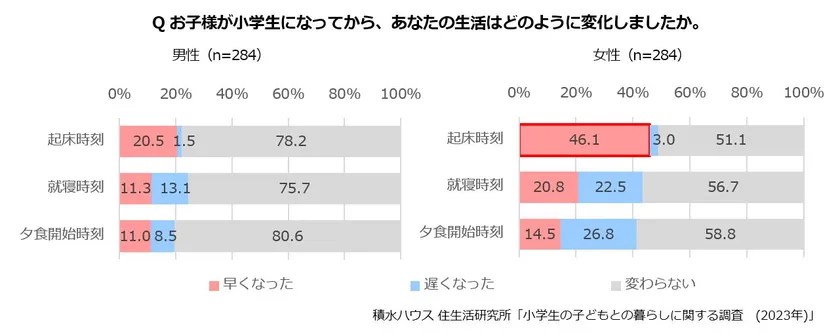

■小学校入学で生活に変化 女性の約半数は早起きに

子どもが小学校に入学してからどのように生活時間が変化したかを聞いたところ、女性は起床時間、就寝時間、夕食開始時間の全ての項目において、4割以上の人が変化したことがわかりました。起床時間は「早くなった」と回答した人が46.1%で、「遅くなった」人は3.0%と、変化があった人のほとんどが早くなっていました。一方で就寝時間は「早くなった」が20.8%「遅くなった」が22.5%、夕食開始時間は「早くなった」が14.5%、「遅くなった」が26.8%と、ご家庭によって変化の仕方が異なることが読み取れます。男性は、全ての項目において変化した人の割合が約2割でした。子どもの就学前後の生活時間変化は男性よりも女性で多く起こっているようです。

積水ハウス 住生活研究所「小学生の子どもとの暮らしに関する調査(2023年)」

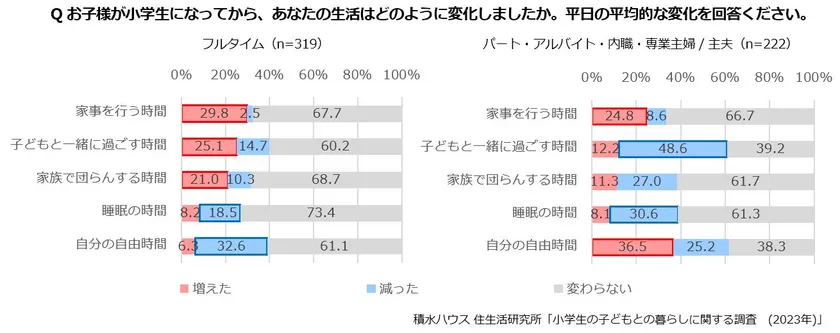

平日の生活時間の変化では、フルタイム勤務と、パート・アルバイト・内職勤務(以下 パートタイム勤務)や専業主婦/主夫で差が見られました。フルタイム勤務では、「家事を行う時間が増えた」人が29.8%、「子どもと一緒に過ごす時間が増えた」人が25.1%で、約3人に1人は「自分の自由時間が減った」と回答しました。自宅で過ごす限られた時間のうち、家事や子どもと過ごす時間が増え、自分の時間が減ってしまっているのかもしれませんが、どちらの時間も大切にできると理想的ですよね。

パートタイム勤務や専業主婦/主夫では、約半数の人が「子どもと一緒に過ごす時間が減った」と回答しましたが、「自分の自由時間が増えた」人が36.5%いることから、子どもが小学校へ通っている時間を自分の自由時間に充てられるようになった人もいることが予想されます。

他にもパートタイム勤務や専業主婦/主夫で「家事を行う時間が増えた」は24.8%、「睡眠時間が減った」人がフルタイム勤務では18.5%、パートタイム勤務や専業主婦/主夫では30.6%と、家事に追われたり睡眠時間が短くなったりと、生活のゆとりが少なくなった人も一定数以上いるようです。

積水ハウス 住生活研究所「小学生の子どもとの暮らしに関する調査(2023年)」

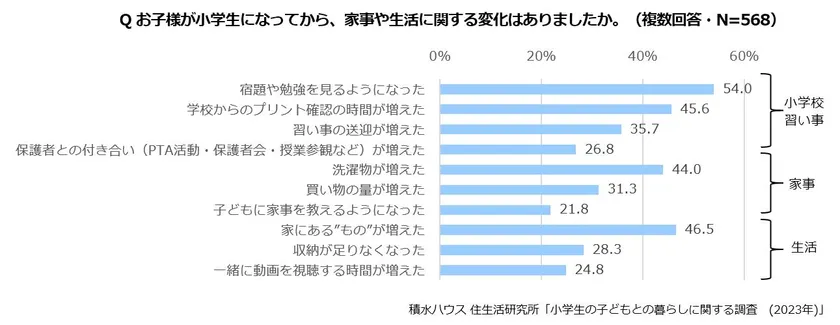

また、「宿題や勉強を見るようになった」が54.0%、「学校からのプリント確認の時間が増えた」が45.6%、「習い事の送迎が増えた」が35.7%と、小学校や習い事関連で時間を使うようになった人が多いことも分かりました。家事関連では「洗濯物が増えた」人が44.0%という結果になりました。普段の衣類に加え、給食着や体育着などの洗濯をするようになったことが理由として考えられます。さらに、「家にある“もの”が増えた」が46.5%、「収納が足りなくなった」が28.3%と、ものが増えたり収納が足りなくなったりする人も多いようです。学習用具や習い事の道具等が増えたご家庭も少なくないのではないでしょうか。子どもの入学準備のタイミングで、収納の見直しやスペースの確保ができるとよさそうです。

積水ハウス 住生活研究所「小学生の子どもとの暮らしに関する調査(2023年)」

■子ども部屋で勉強しているのは2割のみ 寝るのも遊ぶのも家族と一緒の空間で

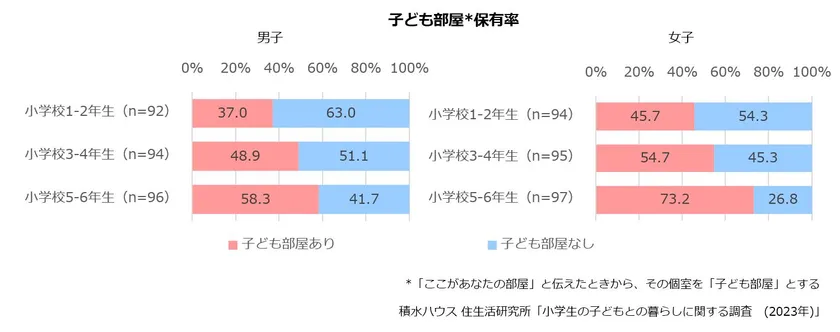

子ども部屋の保有率は、小学校1-2年生男子では37.0%、女子は45.7%と、男女ともに小学校低学年までに子ども部屋を与えられている人は半数以下であることが分かりました。小学校5-6年生では、男子は58.3%、女子は73.2%と男子よりも14.9ポイント高くなり、女子の方が子ども部屋を与えられている割合が高い結果になりました。

積水ハウス 住生活研究所「小学生の子どもとの暮らしに関する調査(2023年)」

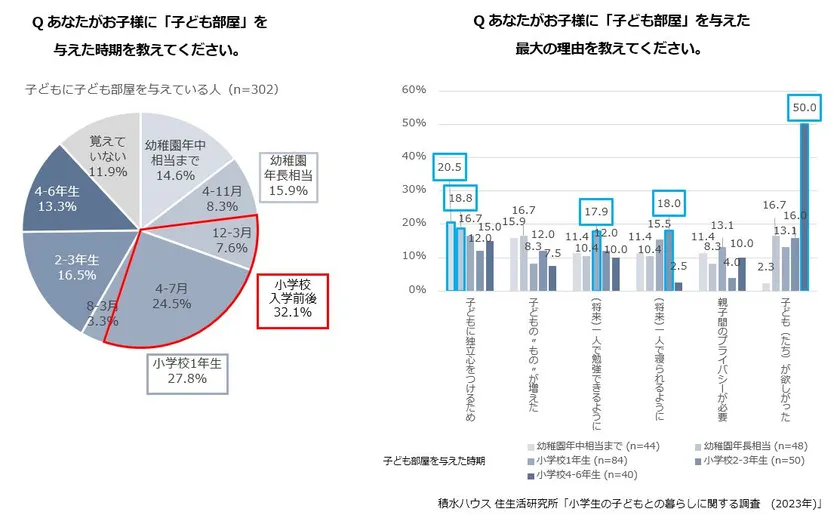

子どもに子ども部屋を与えている人に、与えたタイミングを聞いたところ、「小学校1年生」が27.8%で最も多く、「幼稚園年長相当」が15.9%で続きました。とくに小学校入学前後のタイミングで子ども部屋を与えた家庭が多く、3割以上もの人が「幼稚園年長相当の12-3月」または「小学校1年生の4-7月」と回答しました。

子ども部屋を与えた理由を、与えた時期別に聞いたところ、幼稚園年長相当までに与えた人は「子どもに独立心をつけるため」、小学校1年生は「(将来)一人で勉強できるように」2-3年生は「(将来)一人で寝られるように」が最も多く、親の希望で子ども部屋を与えた人が多いことが読み取れます。一方で小学校4-6年生では半数が「子ども(たち)が欲しがったから」と回答し、子どもの希望で与えた人が多いことが分かりました。

積水ハウス 住生活研究所「小学生の子どもとの暮らしに関する調査(2023年)」

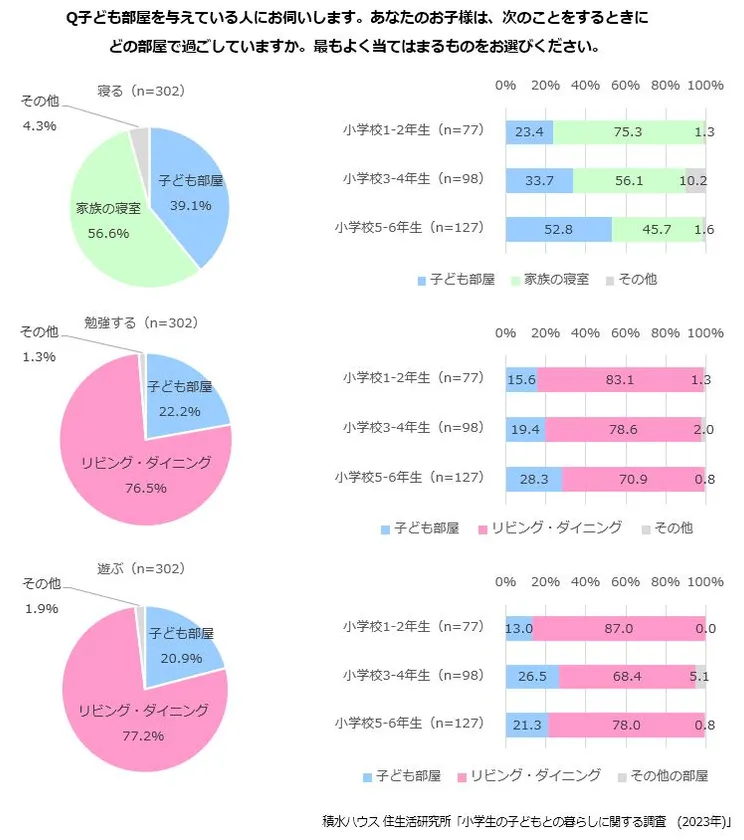

子ども部屋を与えている人に、子どもが寝る空間について聞いたところ、「子ども部屋」と回答した人は39.1%で、半数以上の56.6%は「家族の寝室」と回答しました。寝る空間は学年によっても大きな差が見られ、小学校1-2年生では23.4%が「子ども部屋」でしたが、5-6年生ではその割合は52.8%まで増加します。

勉強する空間では、「子ども部屋」と回答した人は22.2%で、76.5%の人は「リビング・ダイニング」と回答しました。学年が上がるにつれ子ども部屋で勉強する割合は増加していますが、5-6年生でも7割以上の人は主にリビング・ダイニングで勉強しているようです。

遊ぶ空間も「子ども部屋」が20.9%、「リビング・ダイニング」が77.2%と、子ども部屋の使用率は高くないようです。リビング・ダイニングは家族団らんの空間であることはもちろん、子どもが勉強したり遊んだりするスペースも確保できるとよさそうですね。

積水ハウス 住生活研究所「小学生の子どもとの暮らしに関する調査(2023年)」

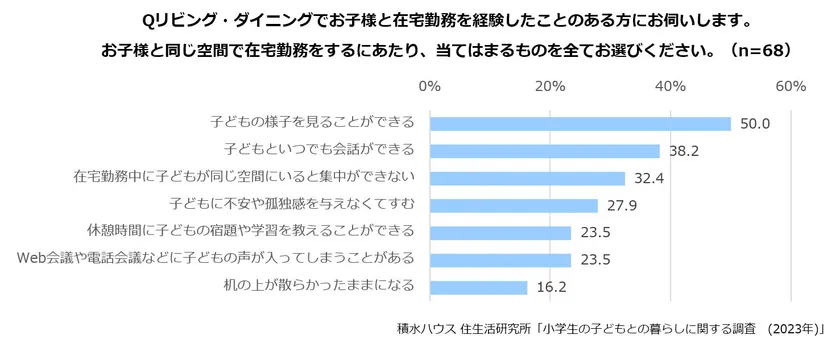

■女性の8割以上はリビング・ダイニングで在宅勤務 子どもの様子を見ることができるメリットを約半数が実感

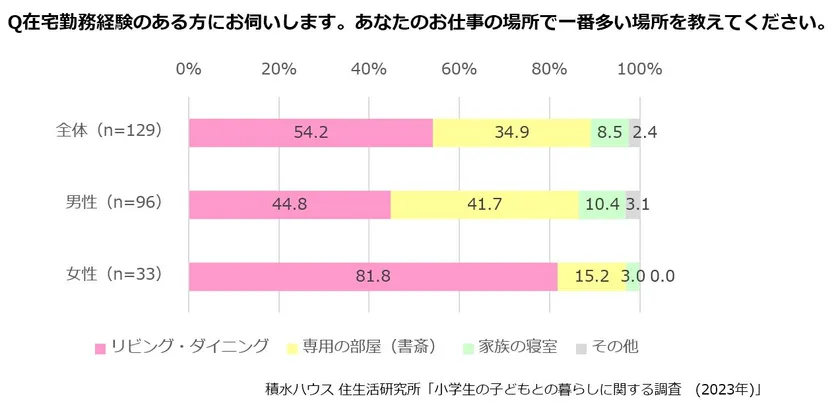

子どもがリビング・ダイニングで過ごす時間が長いことがわかりましたが、コロナ禍で広がった在宅勤務をリビング・ダイニングで行っている人も多いようです。在宅勤務の場所について、男性は44.8%が、女性では81.8%もの人が、「リビング・ダイニング」が一番多いと回答しました。リビング・ダイニングは子どもが小学校に行っている間は一人ですが、下校後は子どもが一緒にいる空間で仕事をしている人も多いのではないでしょうか。

積水ハウス 住生活研究所「小学生の子どもとの暮らしに関する調査(2023年)」

リビング・ダイニングで子どもと在宅勤務を経験したことがある人のうち50.0%の人は、「子どもの様子を見ることができる」というメリットを感じていることがわかりました。他にも「子どもといつでも会話ができる」が38.2%、「子どもに不安や孤独感を与えなくてすむ」が27.9%と、同じ空間にいることで親子両方が安心感を得られていることが読み取れます。「休憩時間に子どもの宿題や学習を教えることができる」と回答した人も23.5%と、仕事と宿題を同じ空間で行っている人もいることが予想されます。

デメリットでは、「在宅勤務中に子どもが同じ空間にいると集中ができない」が32.4%、「Web会議や電話会議などに子どもの声が入ってしまうことがある」23.5%などが挙がりました。普段は子どもの様子を見守りながら在宅勤務をしながら、集中したいときやWeb会議の際はプライバシーを確保できる空間があるとよさそうですね。

積水ハウス 住生活研究所「小学生の子どもとの暮らしに関する調査(2023年)」

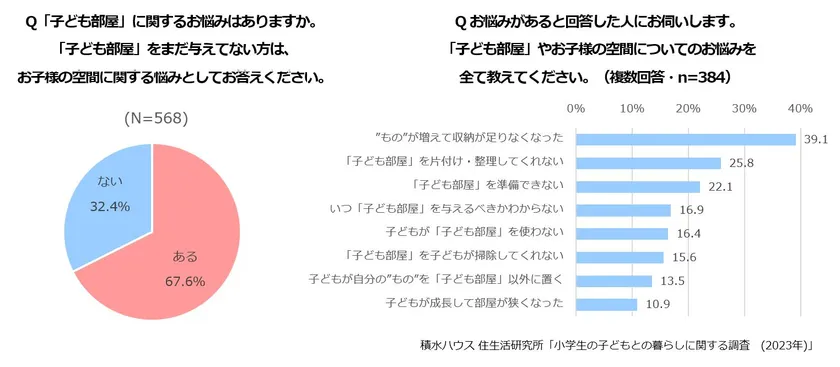

■約4割が「収納が足りなくなった」 リビングや寝室に子どものものを置く人も

子ども部屋や子どもの空間に関するお悩みは、3人に2人以上が「ある」と回答しました。悩みがある人にその内容を聞いたところ、「“もの”が増えて収納が足りなくなった」が39.1%で1位、「子ども部屋を片付け・整理してくれない」が25.8%で2位でした。収納量の確保に加え、子どもが片づけやすい工夫もできるとよさそうですね。「子どもが子ども部屋を使わない」「子どもが自分の“もの”を子ども部屋以外に置く」などの声も挙がりましたが、リビングで過ごす子どもが多いことからも、子ども部屋で過ごすことや、持ち物を子ども部屋に収納することにこだわりすぎず、子どもが過ごしやすい空間づくりをご自宅全体で考えていくことも大切です。

積水ハウス 住生活研究所「小学生の子どもとの暮らしに関する調査(2023年)」

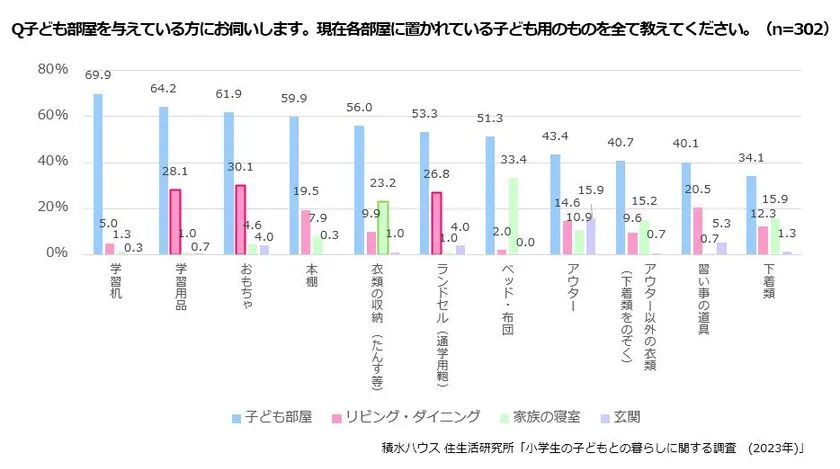

実際に、子どものものを子ども部屋以外に置いている人も多いことが分かりました。学習用品を「子ども部屋」に置いている人は64.2%、おもちゃは61.9%、ランドセルは53.3%でしたが、これらを「リビング・ダイニング」に置いている人もそれぞれ約3割という結果になりました。また、衣類の収納(タンス等)は4人に1人ほどが「家族の寝室」に置いていることもわかりました。子ども部屋に置きたくても収納が足りず、家族の空間にあふれてしまっている可能性が考えられますが、実際に使うリビングに学習用品やおもちゃを置いたり、起きてすぐ着替えられるよう家族の寝室に衣類を置いたりしておくと、便利なメリットもあるかもしれません。

積水ハウス 住生活研究所「小学生の子どもとの暮らしに関する調査(2023年)」

■4つの「幸せTips」で小学生のお子さまとの暮らしをもっと豊かに

調査では、子どもが小学校に入学してから家事時間が増加したり、自分の時間や子どもと過ごす時間が減少したりする人が少なくないことが判明しました。また、子どもは子ども部屋よりも、リビングをはじめ家族と一緒の空間で過ごす時間が長いこともわかりました。長い時間を過ごすリビングは子どもがのびのびできて、勉強や家事をしていても親子がお互いの気配を感じられる居心地のよい空間にできるとよいですね。就学のタイミングでものが増えた、収納が足りなくなったという声も多いことから、収納周りの工夫もできるとよさそうです。

積水ハウスでは、子どもの成長にあわせてリビングや子ども部屋の様々なカタチをご提案しています。ここでは、子どもの小学校入学に向けて住まいに盛り込みたい4つの「幸せTips」をご紹介します。

住まいの入学準備の4つの「幸せTips」

(1) リビングに子どものいどころを:子どもが長い時間を過ごすリビングに、くつろげるいどころをつくってはいかがでしょうか。一部の床の高さを下げる、家具で囲うなどの工夫で自分の領域感が出て、好きなことをしてのびのび過ごせる空間になります。リビングに子どもがいれば、両親が家事などをしながら見守れるのも嬉しいポイントです。子ども部屋をどうするかは、子どもの性格や生活習慣、心の成長に合わせてゆっくり考えるのもいいかもしれません。

リビングに子どものいどころを

(2) リビングに勉強スペースを確保:リビングやダイニングではダイニングテーブルが子どもの勉強場所になりがちですが、食事の準備などで勉強セットを片付けたり出したりして、集中する時間が途切れてしまいます。勉強専用のスペースがあれば、片付けの手間もなく継続性をもって勉強できるようになりますよ。リビングの一角に小さなデスクを置いてみてはいかがでしょうか。

リビングに勉強スペースを確保

(3) ランドセルの居場所をつくる:リビングに置きっぱなしになりがちなランドセルやアウターなどは、居場所をつくって散らかりにくくしましょう。例えば、玄関に家族それぞれの収納を作ってコートやランドセルを保管したり、普段宿題や荷物の整理をする場所にランドセル置き場を作ってみたり。使う場所の近くに置き場を作れば管理しやすくなりますよ。

ランドセルの居場所をつくる

(4) 片づけ力UPにつながるインテリア:子どもがおもちゃ等の身の回りの物に「自分のもの」という意識を持ち始めたら、片づけ習慣を身につけるチャンス。子どものものが集まりやすいリビングに、専用のボックス収納を用意してはいかがでしょうか。名前を書いておくと自分の収納という意識が高まり、片づけもより積極的になりますよ。子ども部屋内は自主性をはぐくむため「あなたが管理する場所」と子どもの思うままに飾らせてあげましょう。子どものインテリア力がUPし、片付けも得意になるでしょう。

片づけ力UPにつながるインテリア

ぜひ皆様も4つの「幸せTips」を参考に、もうすぐやってくる新生活に向けて「住まいの入学準備」をしてみてはいかがでしょうか。

■住生活研究所担当役員 メッセージ

調査では、子ども部屋を与えてもリビング・ダイニングで勉強したり遊んだりしている子どもが多いことがわかりました。親側にも「目が届くから安心」「宿題を見てあげられる」などのメリットがあります。リビング・ダイニング内に照明やテーブルの高さを工夫した勉強スペースや、居心地よく遊べるいどころをつくれるとよいですね。

でも、子どものころに初めて自分の部屋をもらったときの嬉しい気持ちを憶えていますか?リビングで過ごす時間が長くても、成長に合わせて子ども部屋も用意してあげたいものなのです。子ども部屋を用意したら、子どももインテリア・コーディネートに参加させてみませんか。なんでもやってみたい時期だからこそ、積極的に参加してくれるのではないでしょうか。実は、自分の物や空間へのこだわりは幼児期から芽生えるのです。楽しく感性を伸ばしながら、“自分のいどころ”への愛着も身に着けられますよ。

河崎由美子

執行役員 住生活研究所担当

1987年入社。高校入学までの12年間を海外で過ごした経験や子育て経験などを生かし、総合住宅研究所でキッズデザイン、ペット共生、収納、食空間など、日々の生活に密着した分野の研究開発全般に携わる。

住生活研究所長を経て2023年2月より現職。一級建築士。

執行役員 住生活研究所担当 河崎由美子

<「小学生の子どもとの暮らしに関する調査」調査概要>

調査期間 :2023年1月20日~22日

集計対象人数:568人

集計対象 :小学生の長子をもつ全国の20~60代の既婚男女

<記事などでのご利用にあたって>

・引用元が「積水ハウス 住生活研究所」による調査である旨と、引用元調査「小学生の子どもとの暮らしに関する調査(2023年)」の記載をお願いします。

・積水ハウス ウェブサイトの該当記事( https://www.sekisuihouse.co.jp/company/research/20230303/ )へのリンク追加をお願いします。

<住生活研究所について>

住めば住むほど幸せ住まい ロゴ

積水ハウスが2018年に開所した、日本の企業として初めて「幸せ」を研究する研究所です。

人・暮らしの視点で、ライフステージ・ライフスタイル、そしてこれからの住まいのあり方の調査・研究を行っています。今後迎える「人生100年時代」には、暮らしにおける「幸せ」のさらなる追求が重要と考え、時間軸を意識した「住めば住むほど幸せ住まい」研究に取り組んでいます。研究を通して、幸せという無形価値、つまり「つながり」「健康」「生きがい」「私らしさ」「楽しさ」「役立ち」といった幸福感を高め、家族やライフスタイルの多様な変化に対応する幸せのかたちをお客さまへご提案することを目指しています。

ウェブサイト : https://www.sekisuihouse.co.jp/company/rd/humanlife/

これまでの調査リリース: https://www.sekisuihouse.co.jp/company/research/