うんち記録アプリ「ウンログ」にて、 「ルルミルク お試し購入者 アンケート調査」を実施

~腸活で重要な「短鎖脂肪酸」を知っている人は23%と少数 腸活手法は、 「腸内フローラにエサを与える」方法が「菌を摂る」を上回る~

「腸内フローラに欠かすことができない栄養」に着目した、複合ルミナコイド健康食品『Lulumilk(ルルミルク)』を販売する株式会社Smart Lab(本社:東京都千代田区、代表取締役:酒井 康光)は、2022年3月末にうんち記録アプリ「ウンログ」内で実施した、「ルルミルク お試し購入者 アンケート調査」の結果を発表しました。

◆3月31日「ウンログ」my腸活「ルルミルク」お試し購入者アンケート調査結果(有効回答者35名)

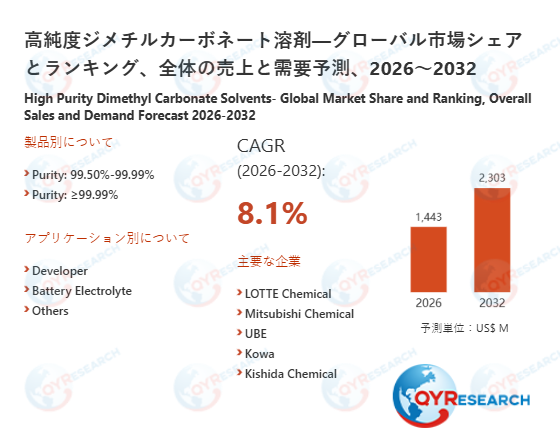

〇性別(単一選択)

性別は、女性が100%

性別

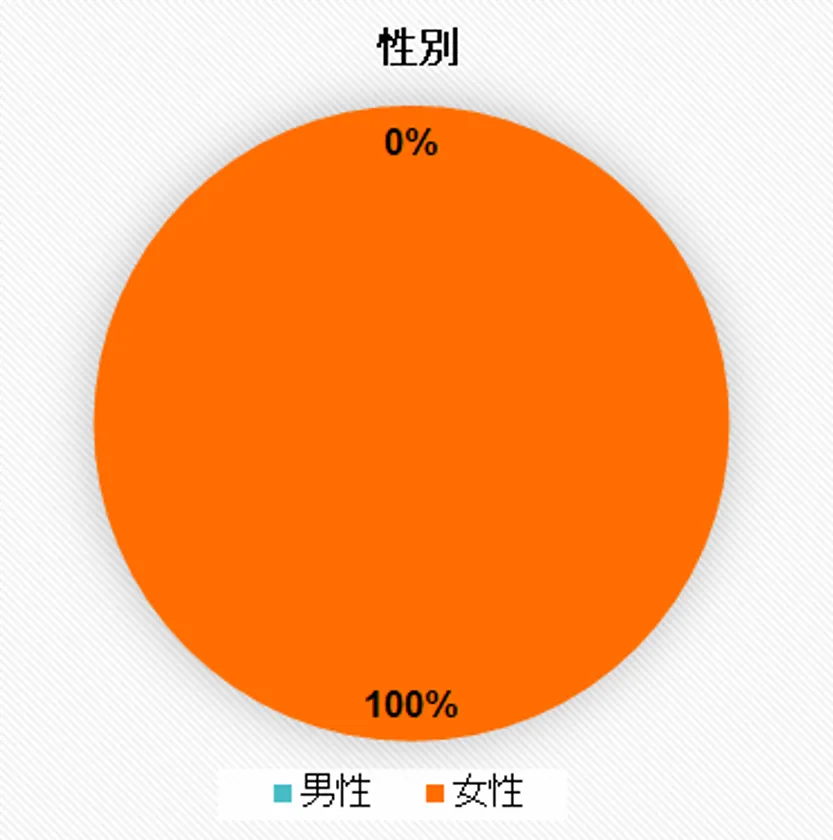

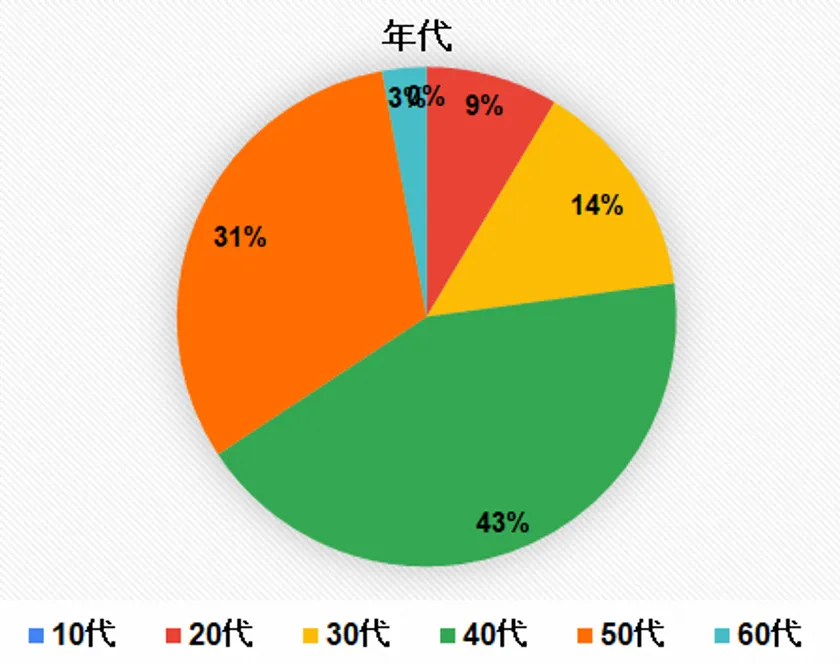

〇年代(単一選択)

40歳代が43%で最も多く、ついで50歳代が31%

年代

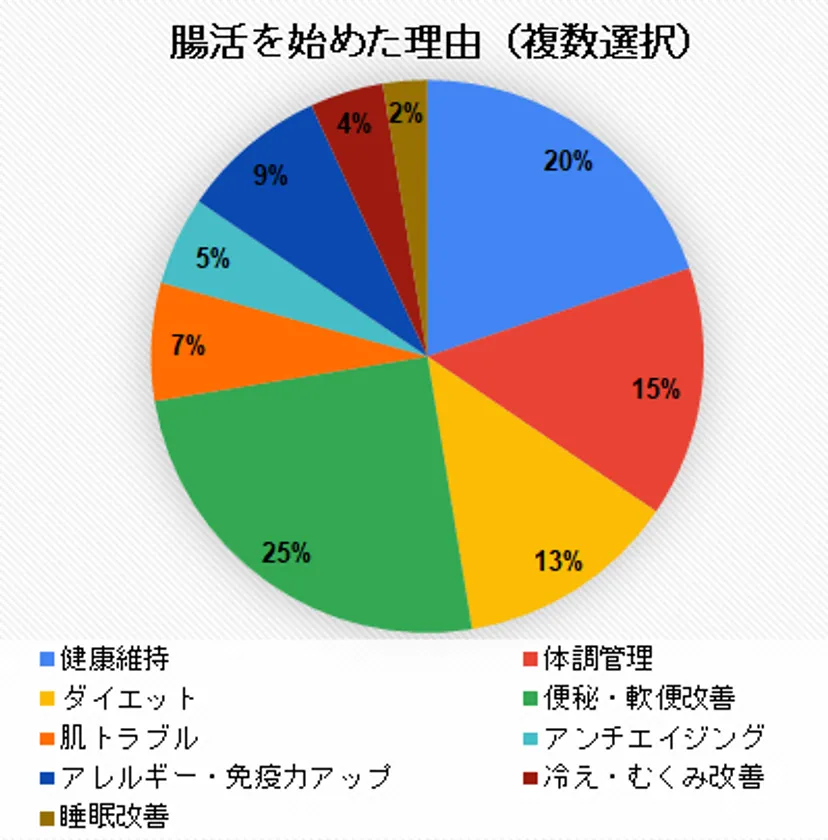

〇腸活をはじめた理由は?(複数選択)

腸活に取り組もうと考えたきっかけは、「便秘・軟便」などの便通が一番多くて、25%。

「健康状態を維持したい」という気持ちで始めた人が20%と続きます。

そして「ダイエット効果」に期待する気持ち、「体調管理」、「アレルギーや免疫力向上」と続きます。「便通」の問題を抱えている人は、多数存在して常にトップに上がりますが、「健康状態」や「体調管理」という長期視点で腸内環境を見直す人が増えてきています。

腸活をはじめた理由は?

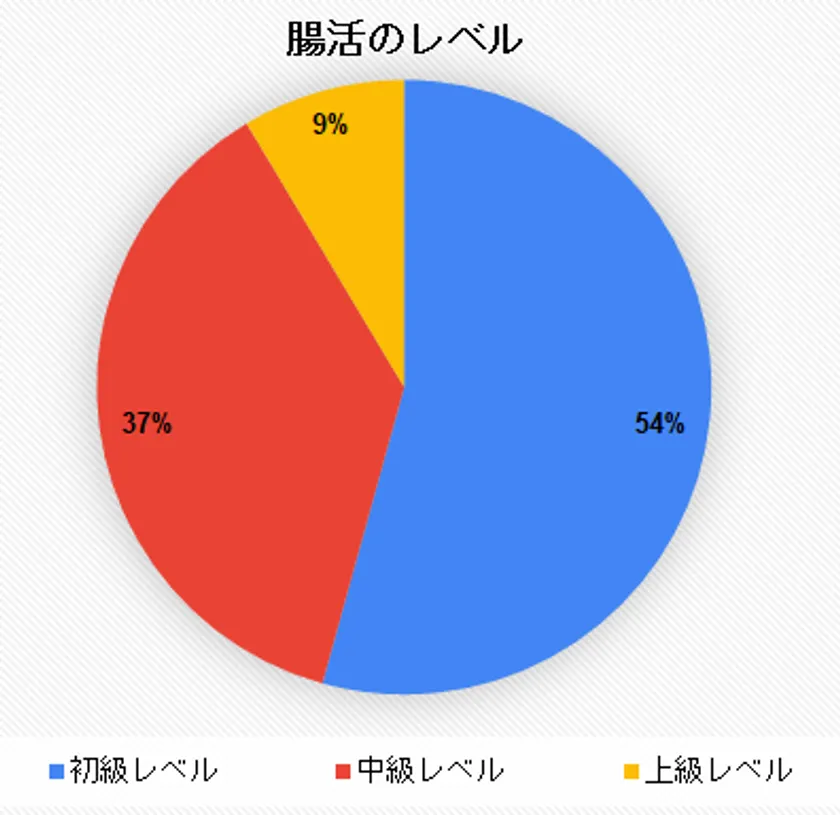

〇自分の腸活レベルは?

自分の腸活レベルを3段階に分けて聞いたところ、「初心者」と考えている人が54%と最も多く、過去の調査よりも増加しています。腸内環境と健康の関係が様々なところで取り上げられ、新たに腸活に取り組む人が増えてきている要因と思われます。

初心者レベル:腸活を始めたばかり、もしくは自分に合うものを探している。

中級者レベル:自分に合う腸活がある程度分かり、継続している。

上級者レベル:自分の腸活はある程度決まり、他人にも教えたり、勧めたりしている

自分の腸活レベルは?

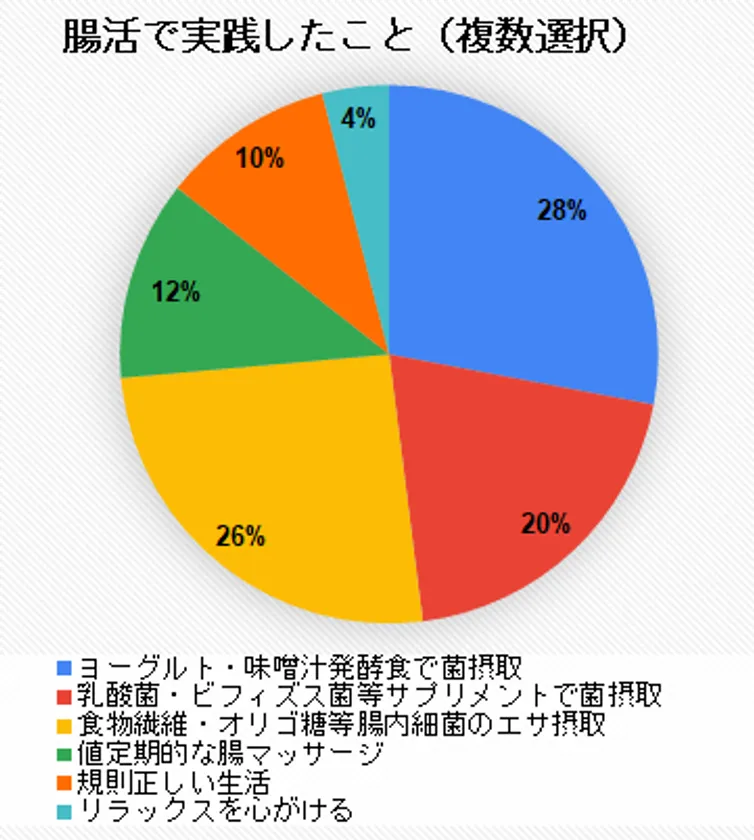

〇これまでに実践したことがある腸活は?(複数選択)

腸活の実践内容を聞いたところ、ヨーグルトやみそ汁など発酵系の食べ物から「菌を摂取」する方法を28%の人が経験済み。

続いて食物繊維・オリゴ糖等の「腸内細菌のエサを摂取」する方法が26%と過去の調査より増加。

腸内細菌のエサを与えることの重要性が、少しずつ浸透してきていると思われます。

コロナの影響などで、身体を動かす機会が減った事も要因と思われるが、「腸マッサージ」を定期的に行うという人も多く、12%となっています。

選択肢

ヨーグルトやお味噌汁など、発酵食品で腸内に菌を摂取する。

乳酸菌やビフィズス菌など、サプリメントで腸内に菌を摂取する

腸内細菌の栄養になる食物繊維やオリゴ糖などの摂取を心がける

腸マッサージを定期的に行う

規則正しい生活を心がける

常にリラックスを心がける

その他

これまでに実践したことがある腸活は?

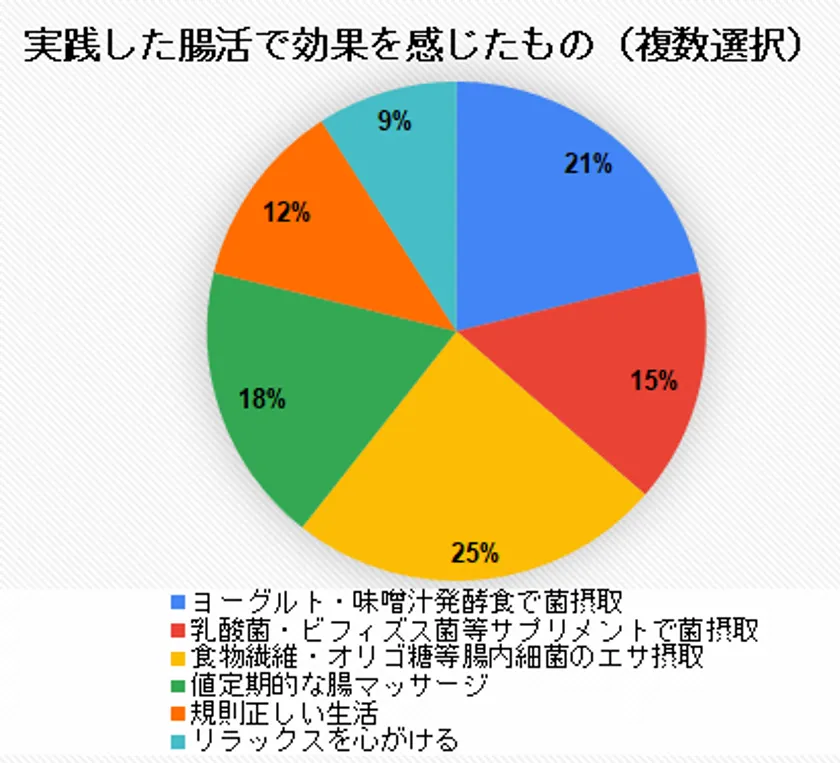

〇実践した腸活で効果を感じたものは?(複数選択)

実践した中で効果を感じたものは、食物繊維、オリゴ糖などに代表される「腸内細菌のエサを摂取」する方法で、25%と最も高いです。

従来は主流であった、「菌を摂取」するよりも、わたしたちと共生する腸内細菌にエサを与える事によって、腸内環境を整える「プレバイオティクス*1」の方が効果を実感する人が増えています。

実践したものでは、菌を摂る「プロバイオティクス*2」がやや多かったが、効果を実感したのは、菌に栄養を与える方が多く、逆転しています。

当社独自の別調査で、「腸内細菌のエサの摂取」に関する質問しところ、継続摂取意向者が91%と高く、様々な方法を試しながら経験値を上げていくものと思われます。

実践した腸活で効果を感じたものは?

続いて腸活に関連した用語の理解度を質問しました。

選択肢

聞いたことがない

聞いたことはあるが、あまり理解できていない

聞いたことがあり、何となく理解できている

人に説明できるぐらい、理解している。

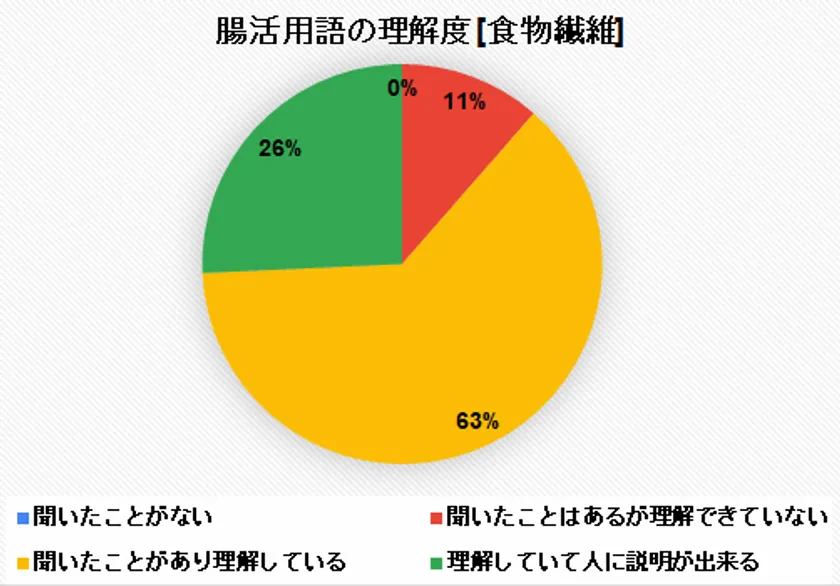

〇「食物繊維」

「食物繊維」は聞いたことがないという人は無く、「聞いたことがあり、理解している」人が63%とその理解度は高いです。

腸活用語の理解度「食物繊維」

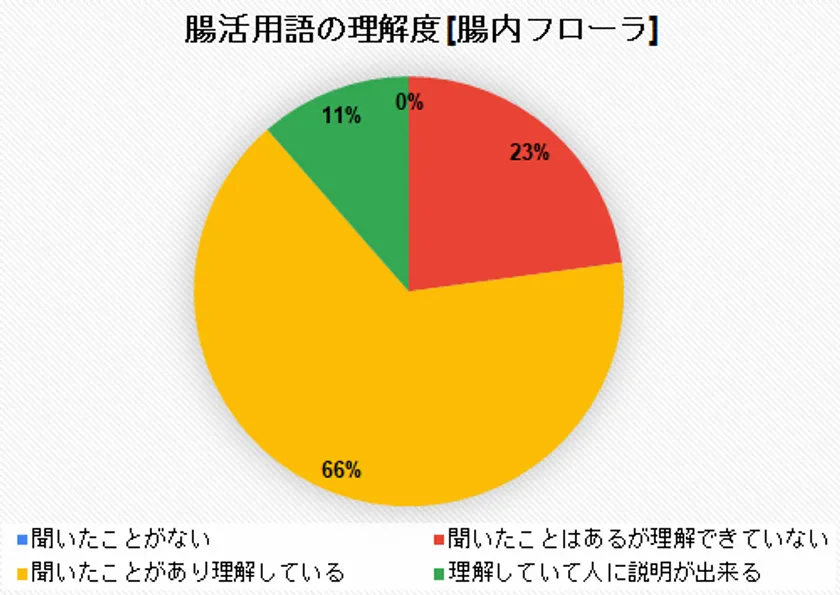

〇「腸内フローラ」

続いて、「腸内フローラ」も66%の人が、「理解していて、人に説明が出来る」人も23%と高い数値であり、浸透度が高いです。

当社の別調査でも「腸内フローラを説明できるか」という質問に対し、47%の人が「出来る」、「大体できる」という人が30%となっており、既に誰でも知っている言葉になりつつあります。

腸活用語の理解度「腸内フローラ」

■腸内フローラとは?

腸内フローラとは、腸管(十二指腸~小腸~大腸)内に常在するマイクロバイオータ(microbiota:細菌叢)のことで、中でも腸管内のマイクロバイオータは「腸内フローラ」と呼ばれており、その多くが大腸に棲んでいます。

成人の腸内フローラは、1,000種類以上、100兆個以上、重量にして1~1.5kgとも言われています。

腸内フローラは、ルミナコイドを発酵させることで産生する短鎖脂肪酸によって、私たちの免疫システムなどに、とても深く関わっています。そのため、生活習慣病など様々な疾患予防・改善に向けて、腸内フローラに関する研究が世界各地で行われています。

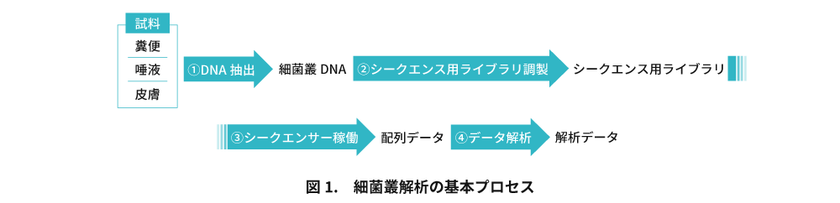

■腸内フローラ研究の歴史

腸内フローラを対象とした研究は1960年代に活溌になり、よく聞く「善玉、悪玉、日和見」などの系統分類がおこなわれました。ただし当時は技術的な限界もあり、その全体像や宿主である人間との関係を解明するには至りませんでした。

2000年代に入り、検査機器や解析技術の発展と普及により、腸内フローラの菌種構成割合やDNA情報の詳細が分かってきました。

例えば、日本人は海藻に含まれる多糖類を日常的に食べていたので、これらを分解する酵素を持っていますが、欧米人はワカメやノリなどの海藻類をほとんど食べないため、分解酵素を持っていません。これは、その酵素を作る遺伝子を日本人のDNAが含んでいるのではなく、日本人が持つ腸内細菌の一種(Bacteroidesplebeius)がその遺伝子を持っていることが分かっています。つまり、人体はヒトの遺伝子だけで成り立っているのではなく、私たちと共生している腸内フローラの働きが不可欠なのです。

また、赤ちゃんが飲む母乳にはヒトミルクオリゴ糖という成分が含まれており、それが赤ちゃんの腸内細菌の定着に寄与していることも研究で解明されてきました。人と腸内細菌の共生関係は長い歴史の中で人が生きていくために必要なメカニズムとして作り上げられてきたものなのです。

このように、腸内フローラの研究は人間の健康・医療技術の発展に繋がるものとして重要性が増し、大変注目されてきています。

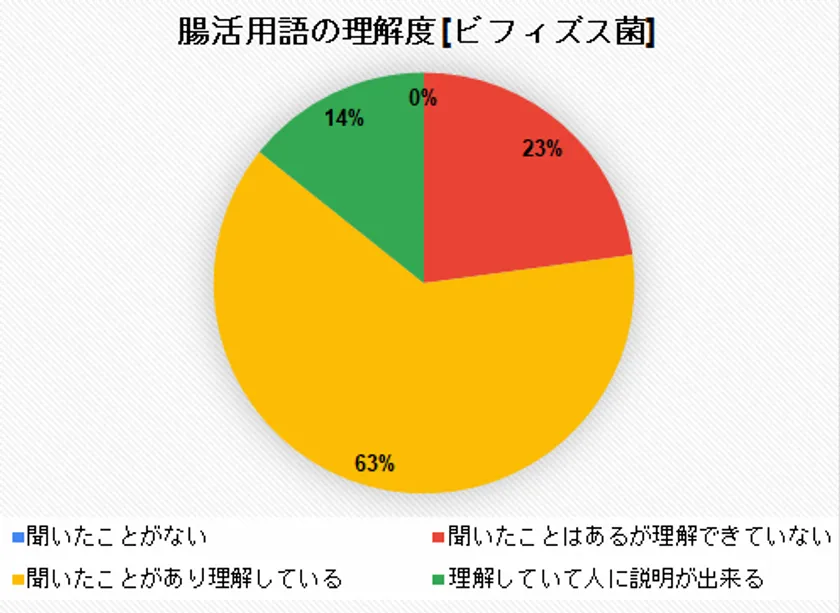

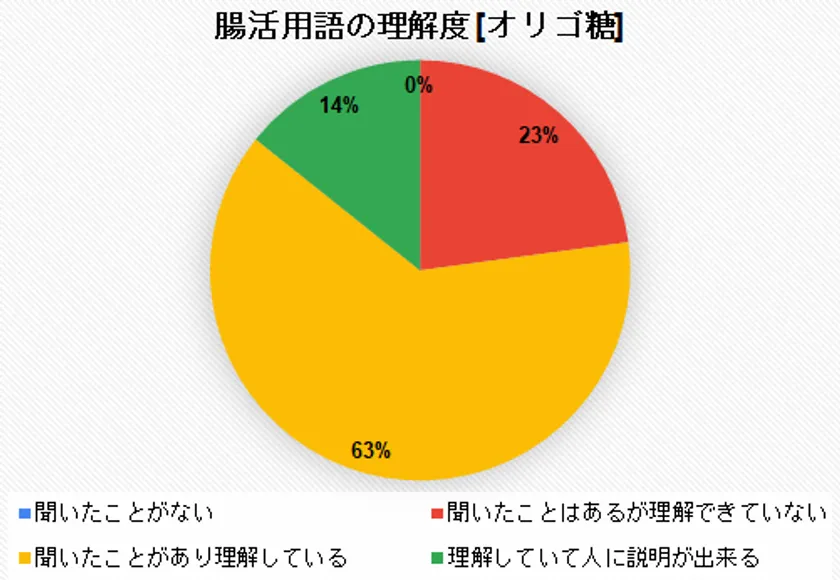

〇「乳酸菌」、「ビフィズス菌」、「オリゴ糖」

それぞれ理解度が高く、「腸内フローラ」と同率で広く理解されている。

腸活用語の理解度「乳酸菌」

腸活用語の理解度「ビフィズス菌」

腸活用語の理解度「オリゴ糖」

続いて、最近聞く事が多くなった用語について質問しました。

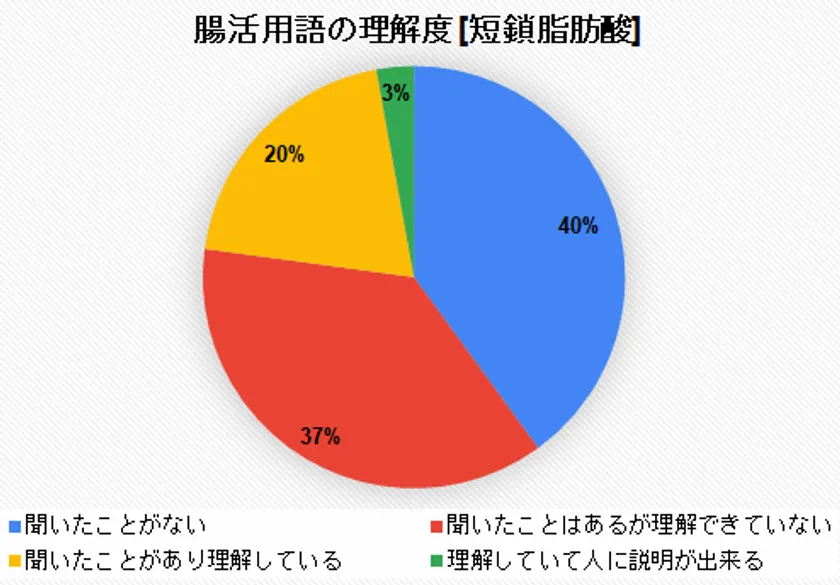

〇「短鎖脂肪酸」

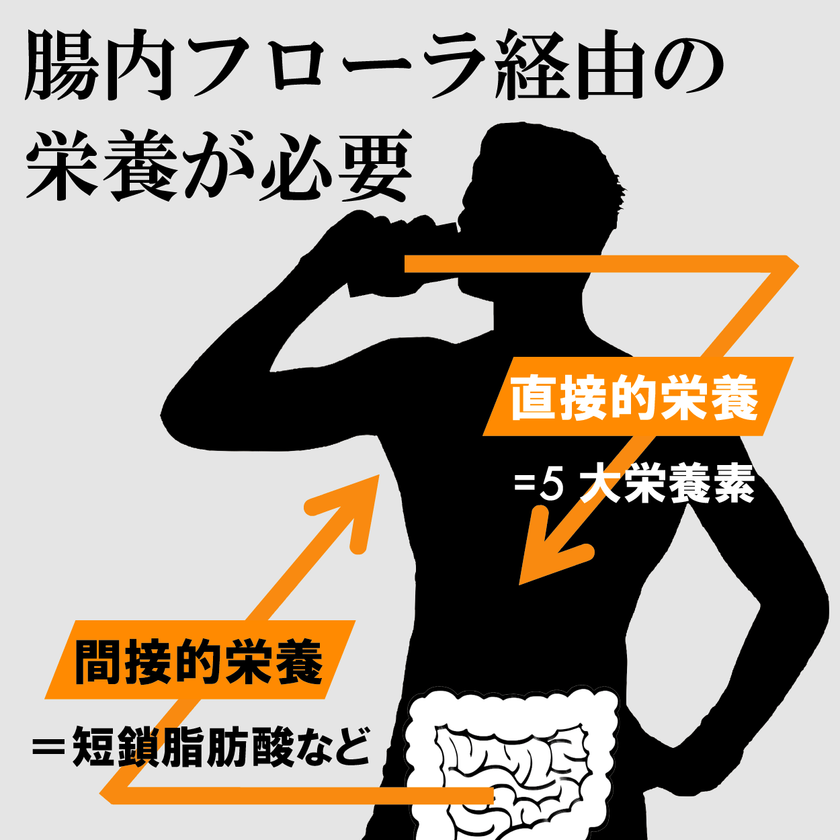

「短鎖脂肪酸」は、体内にいる腸内細菌が食物繊維などの難消化性食物成分を発酵させて産み出される酪酸、プロピオン酸、酢酸などの有機酸のこと。

近年主流になりつつある「腸内細菌にエサを与える」ことこそが、腸活で最も重要なものと言われています。

しかし、「聞いたことがない」という人が40%、「聞いたことがあるが理解していない」人が37%と多数を占めています。腸活の実践では、腸内で短鎖脂肪酸が産み出されることが最も重要と言われており、短鎖脂肪酸の働きと合わせて、理解を促進していかなければならない。

腸活用語の理解度「短鎖脂肪酸」

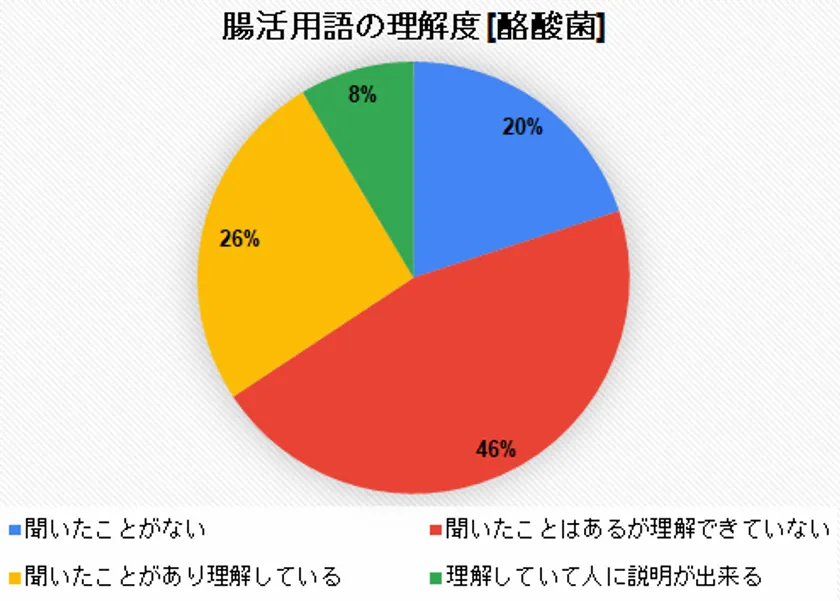

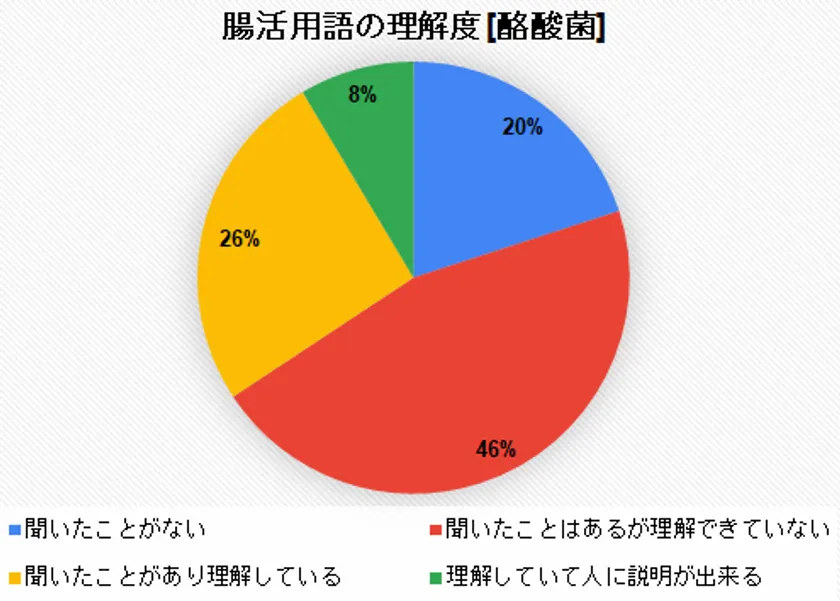

〇「酪酸菌」

「酪酸菌」は、食物繊維などの難消化性食物成分をエサに、酪酸を産み出し、腸内pHバランスを弱酸性にします。これにより、腸内のいわゆる悪玉と言われる有害な細菌を抑制し、乳酸菌やビフィズス菌などのいわゆる善玉と言われる有用な細菌が棲みやすい環境を作るのに役立つ菌ですが、「聞いたことが無い」が20%、「聞いたことはあるが、理解できていない」人が46%で、短鎖脂肪酸と同様に、「酪酸菌」の理解が進んでいないです。

腸活用語の理解度「酪酸菌」

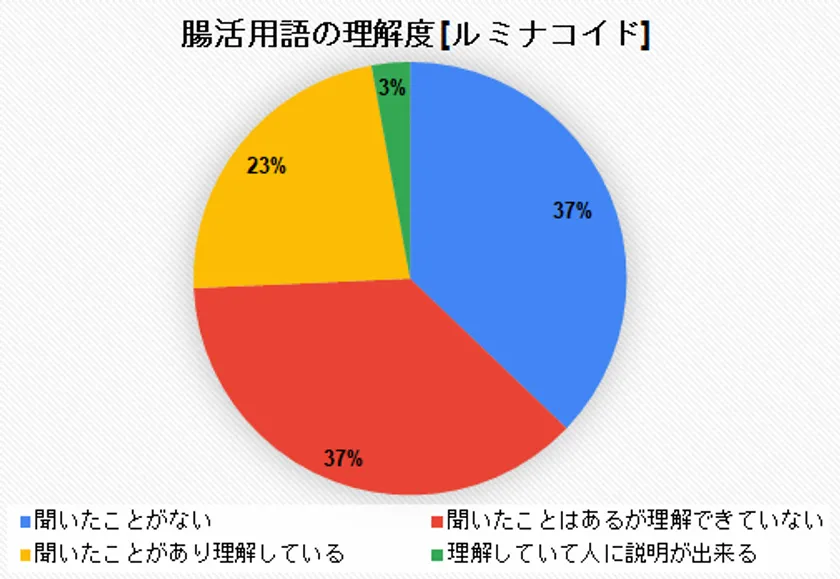

〇「ルミナコイド」

「ルミナコイド」は、日本食物繊維学会が命名した、食物繊維やオリゴ糖類、糖アルコール、難消化性デキストリン、レジスタントスターチ、レジスタントプロティンなどの難消化性・難吸収性の食物成分の総称で、腸内フローラが短鎖脂肪酸を産み出すために欠かせない成分。

しかし、腸活実践者の中でも理解が進んでおらず、「聞いたことがない」が37%、「聞いたことがあるが、理解できていない」が同じく37%、合わせると74%の人が知らない状態です。

「腸内フローラにエサを与える」腸活手法の認知と効果実感度は上がってはいますが、その成分が「ルミナコイド」であるということには至っていないと思われます。

腸活用語の理解度「ルミナコイド」

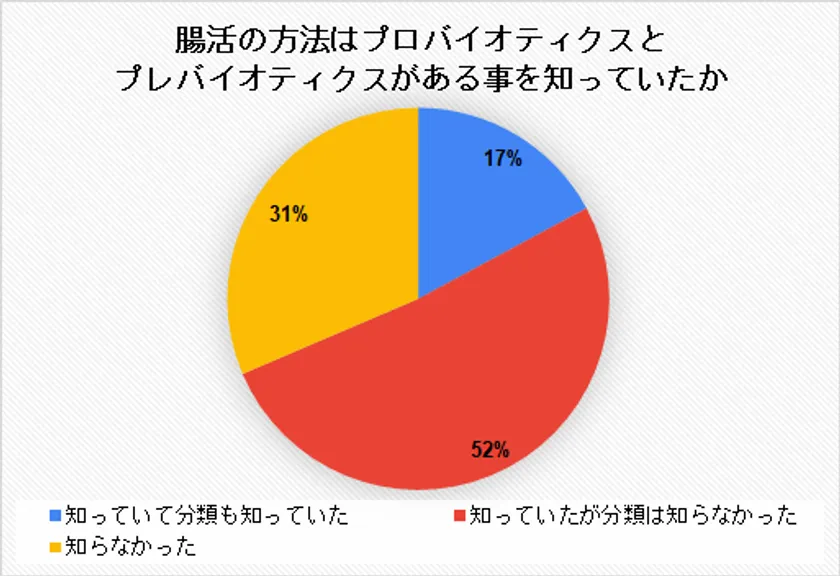

菌と菌の栄養成分の摂取という、腸活手法として根本的に違う二つの方法について質問しました。

〇腸活の実践には、腸内で有用に働く菌(プロバイオティクス)を取り入れる方法と、腸内細菌のエサである食物繊維やオリゴ糖など(プレバイオティクス)を摂る方法があることを知っていますか?

(単一選択)

「知っていて、分類も知っていた」人は、17%。

言葉を「知っていてが、分類は知らなかった」人と「知らなかった」人の合計が83%。

この違いを理解することが、前記の菌や成分の理解につながることになるとも思われます。

また、実践した腸活と、効果を感じた腸活を質問した項目で、「腸内フローラにエサを与える」プレバイオティクスの知名度が上がってきたこと、これを実践した後に効果を実感した人の数が多いことから、今後徐々に「プレバイオティクス」に興味が移っていくのではないかと思われます。

選択肢

知っていて、分類も知っていた

知っていたが分類は知らなかった

知らなかった

腸活用語の理解度「プロバイオとプレバイオ」

(以上出典:2022年3月「ウンログ」ユーザー回答35名データより。)

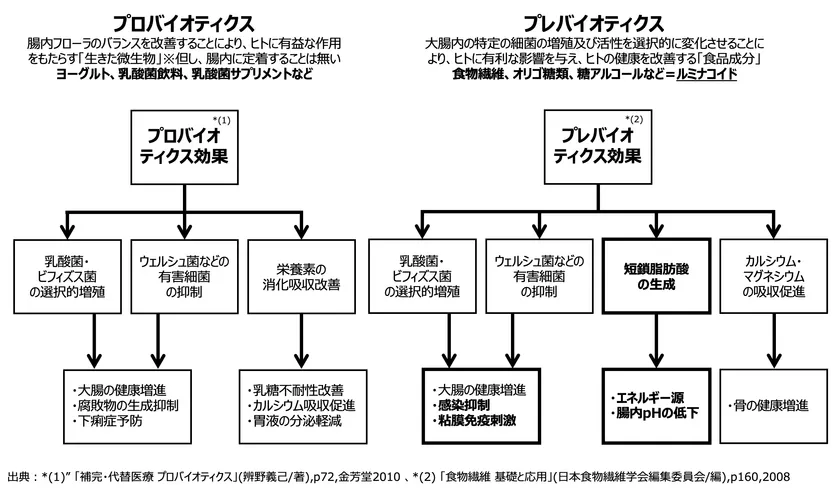

■プロバイオティクスとプレバイオティクスについて

*1 プレバイオティクス:「消化管に常在する有用な細菌を選択的に増殖させる、あるいは有害な細菌の増殖を抑制することで宿主に有益な効果をもたらす難消化性食品成分」で、オリゴ糖類や食物繊維類などがある。

*2 プロバイオティクス:「腸内細菌叢のバランスを改善することによって宿主の健康に好影響を与える生きた微生物菌体」で、乳酸菌、ビフィズス菌 などの生菌製剤及びヨーグルトなどがある。

■プロバイオティクスとプレバイオティクスの比較図

プロバイオとプレバイオの図

■現代は食物繊維などのルミナコイド摂取が不足、腸内細菌の短鎖脂肪酸の産生が減少

「日本人の平均食物繊維摂取量」は、1950年頃には一人一日20gを超えていましたが、穀類・いも類・豆類の摂取量の減少に伴い、減少傾向にあります。

生活習慣病の発症予防の観点から考えると、成人では、食物繊維を一日24g以上、1,000kcalあたり14g以上摂取するのが理想とされています。

2019年の「国民健康・栄養調査」報告によれば、平均摂取量は一日あたり18.8gとなっています。

厚生労働省策定の『日本人の食事摂取基準(2020年版)』では、一日あたりの『目標量』が、18~64歳の男性21g以上、女性18g以上としています。

世界保健機関(WHO)の推奨値は、25g/日、スタンフォード大学スクール・オブ・メディスン微生物学・免疫学ソネンバーグ博士は、腸内細菌まで届く炭水化物(Microbiota Accessible Carbohydrates)として推奨値:25~38g/日としています。

500万年の歴史

■ウンログについて

「すっきり革命を起こす!」を掲げて、健康寿命の延伸や医療費の抑制などの社会課題をトイレの中から解決するうんちベンチャー企業。うんちを観察する“観便”と、腸内環境を整える“腸活”で、健康管理をサポートする腸内環境改善プラットフォーム、うんち記録アプリ「ウンログ」の運営をメインにサービスを展開している。うんちを活用した健康の数値化と腸内環境改善ソリューションを提供するToC事業と、市場活性化のための腸活商品特化型マーケティングソリューションを提供するToB事業を行う。うんちにエンターテイメントとテクノロジーを掛け合わせて、誰でも楽しく簡単に健康管理ができる世界の実現を目指す。

会社名:ウンログ株式会社

所在地:東京都渋谷区代々木2-23-1 ニューステイトメナー107

設立 :2013年8月8日

代表者:代表取締役 田口 敬

▼公式HP: https://unlog.co.jp/

■ルミナコイド健康食品『Lulumilk(ルルミルク)』

「Lulumilk(ルルミルク)」は、腸内フローラが代謝する短鎖脂肪酸をより多く、効率的に産み出すよう設計した、全く新しい腸活・健康食品です。

近年腸内で作られる短鎖脂肪酸の有用性に注目が集まっています。この短鎖脂肪酸の元となるのがルミナコイド。

ルミナコイドは、腸内フローラに不可欠なエサですが、現代はこのルミナコイドの摂取量が圧倒的に不足しています。

さらに、テニスコート半面分もの表面積を持つ大腸全域に棲みついている腸内フローラが、短鎖脂肪酸を産み出すには、ルミナコイドを隅々に届けることも必要です。

「Lulumilk(ルルミルク)」は、大腸全域に届くよう、特性の異なる複数種類のルミナコイドを含有しています。

また、熱や酸に強く、腸まで届く有胞子性乳酸菌も配合しています。

つまり、「短鎖脂肪酸の素をバランス良く隅々に届けて、短鎖脂肪酸産み出す力を助ける」健康食品です。

「Lulumilk(ルルミルク)」は、粉末なので、お湯や水で溶かす他、コーヒーやスープ、プロティンなどに混ぜて飲用することも、スイーツや料理に使用して摂取することもできます。

食品添加物も使用していません。子供から年配の方まで、ご家族の皆様で摂取することができます。

▼ルルミルクの詳細: https://www.smartlab.jp/products

ルルミルクと主な成分

生み出す力

■株式会社Smart Lab(スマートラボ)概要

株式会社Smart Labは、美容と健康の本質を根本から考え、腸内フローラの多様性維持に不可欠な「ルミナコイド」などをテーマとした「研究開発・教育・課題解決型製品・サービス」を通じ、人々のウェルネスなライフスタイルへの「行動変容」を促す事業を展開しています。エビデンスに基づく食の知識普及・講習、保育園や学校での講演・研修、カフェやベーカリーショップの商品開発・広告・販売促進、医療機関のマーケティング活動支援などを手掛けています。健康寿命の伸長及び経済的価値の創出に貢献していきます。

商号 : 株式会社Smart Lab

所在地: 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F

代表 : 代表取締役 酒井 康光

電話 : 03-3833-3354(受付時間:土日祝日を除く平日 9:00-17:00)

E-mail: info@smartlab.jp

Web : https://www.smartlab.jp/