コロナ禍の実態調査で判明!点眼回数増加中! 4人に1人はさし過ぎ。点眼薬誤用によって 角膜の傷リスクが高まっている!?

~ニューノーマル時代の点眼薬の正しい使用方法と選び方について眼科医が解説~

角膜(黒目部分)の傷リスクとケア方法について啓発を行う「現代人の角膜ケア研究室」は、コロナ禍で目を酷使しがちな生活者の点眼薬の使用実態を把握するため、杏林大学医学部 眼科学 教授山田 昌和先生監修のもと、「コロナ禍の点眼薬使用実態調査」(2021年3月実施)を行いました。その結果、点眼薬ユーザーの約5割がコロナ禍で点眼回数が増加しており、そのうち4人に1人が適正回数以上にさし過ぎてしまっている実態が明らかになりました。目の酷使により角膜に傷がつくリスクが高まっている昨今では、点眼薬のさし過ぎにより更に角膜を傷つけてしまう可能性があります。また、角膜に傷がある状態のときは、点眼薬に含まれる防腐剤が角膜の傷を悪化させるリスクがありますが、そのことを知っている生活者はほとんどいない事実も明らかになりました。こうした実態を受け、適切な点眼薬の使用方法と選び方について解説します。

※:角膜に傷がついている状態:角膜上皮障害とも言い、「目の乾き」などの様々な原因から角膜が傷つき、発症する角膜の病気。

【調査概要】コロナ禍の点眼薬使用実態調査

・調査主体:現代人の角膜ケア研究室

・期間 :2021年3月5日(金)~3月10日(水)

・方法 :インターネット調査

・対象 :20代~60代 男女638名 日本国内在住

日常的に点眼薬を使用しており、新型コロナウイルス流行以降、

目を使う作業が増加した人

・監修 :山田 昌和先生 杏林大学医学部 眼科学 教授/

日本角膜学会 理事長/日本コンタクトレンズ学会 理事

1. 調査結果サマリー

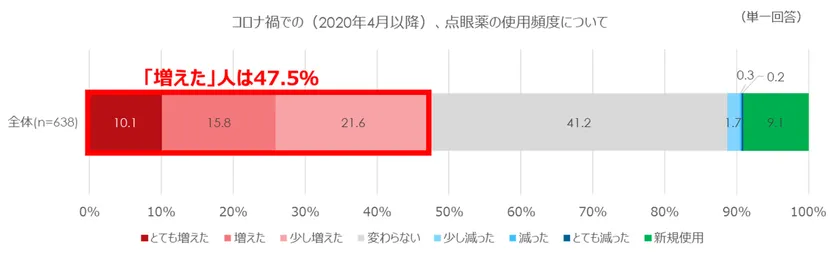

(1) 点眼薬ユーザーの47.5%がコロナ禍で点眼数が増加

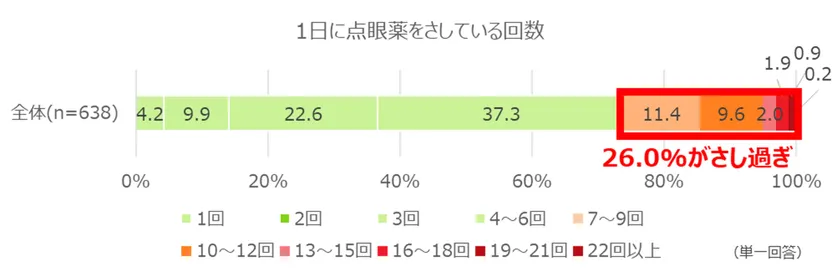

(2) 症状が酷い時、点眼薬ユーザーの26.0%が適正回数の限度6回より多くさしていることが判明

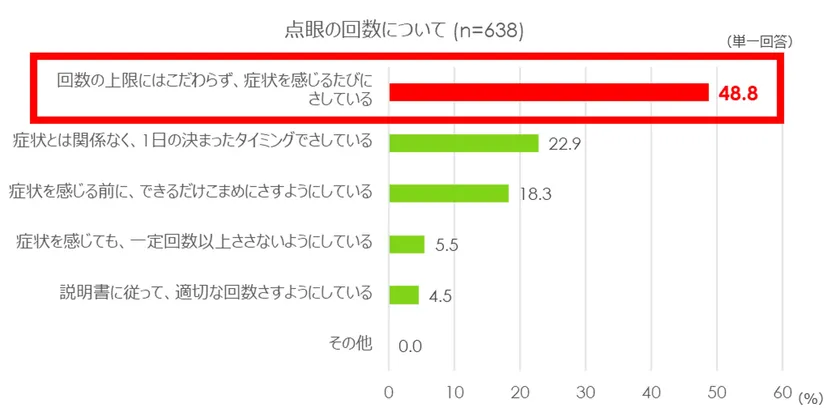

(3) 「回数の上限にはこだわらず、症状を感じるたびにさしている」人が48.8%でさし過ぎの恐れ

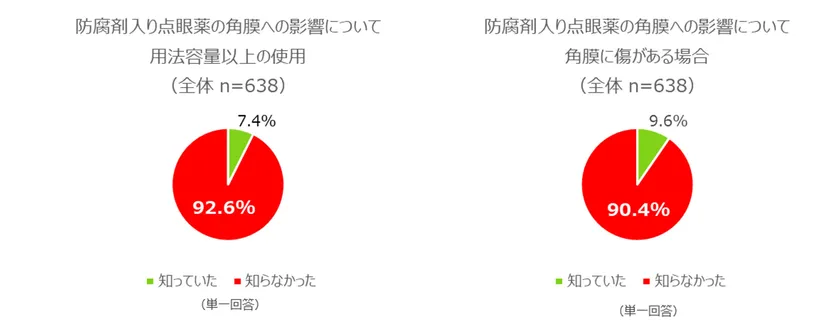

(4) 防腐剤入りの点眼薬が角膜の傷に影響することを知っている人は、わずか7.4%

◆監修者:山田 昌和先生の解説

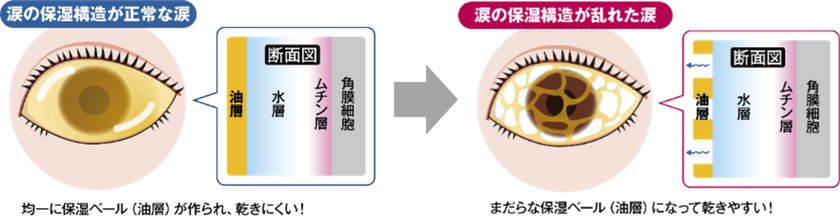

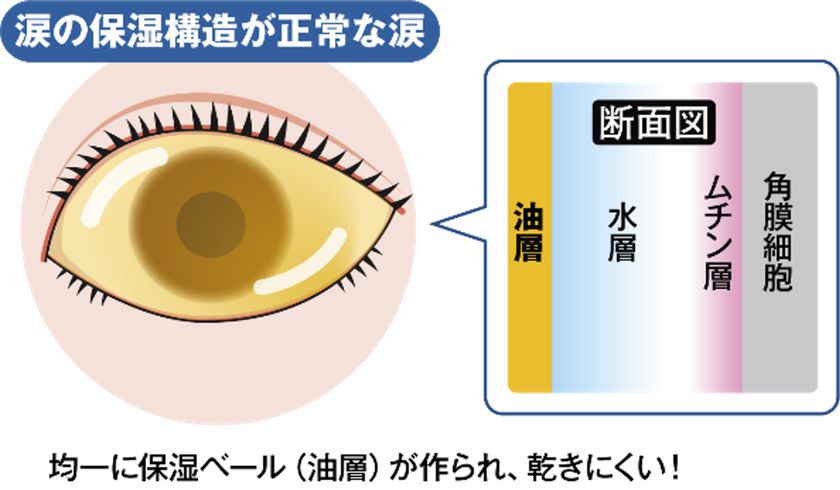

現代人の角膜は、目の酷使により乾きやすく、非常に傷つきやすい環境にさらされています。角膜に傷がつくと「角膜上皮障害」という状態になり、痛みやゴロゴロとした不快感症状を感じることが多いです。実は、点眼薬を適正回数以上さし過ぎると、涙の油膜層が破壊されてしまい、角膜に傷がついてしまうことがあります。

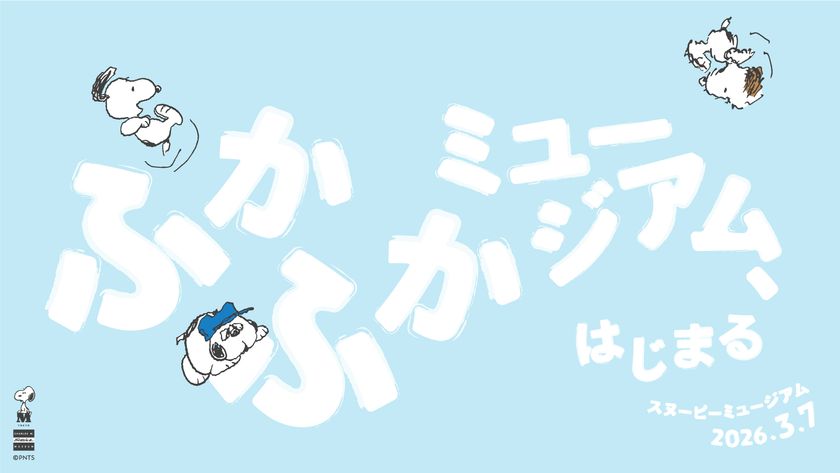

また、多くの点眼薬には雑菌の増殖を防ぐために防腐剤(塩化ベンザルコニウム等)が入っていますが、すでに角膜に傷がついている人がこれを使用すると、適正使用内でも傷を悪化させてしまう恐れがあり、特徴的な線状の傷である「ハリケーン角膜症」を引き起こす可能性もあるため注意が必要です。

薬剤起因性の角膜障害

山田 昌和先生

2. 調査結果詳細

(1) 点眼薬ユーザーの約5割がコロナ禍で点眼回数が増加

点眼薬ユーザーに、コロナ禍の2020年4月以降点眼回数の変化があったかを聞いたところ、約半数にあたる47.5%が回数が増えたと回答しました。コロナ禍で目を使う時間が増えたことに伴い、目の不快症状が気になる頻度が増えたと推察されます。

コロナ禍での点眼薬の使用頻度(グラフ)

(2) 4人に1人が点眼薬をさし過ぎの恐れ

点眼回数の増加傾向が見られましたが、実際に1日に何回点眼しているのでしょうか。症状が酷いときの点眼回数について聞いたところ、適正回数の上限6回を超える7回以上さしていると回答した人が26.0%と、約4人に1人が適正回数を超えて点眼していることが明らかになりました。点眼薬をさし過ぎると、涙の油膜層が破壊され、角膜に傷がついてしまう可能性があります。さらにすでに傷がついている場合は、傷を悪化させることにもつながるため注意が必要です。

1日に点眼している回数(グラフ)

(3) 「点眼回数の上限は意識せずに症状を感じるたびにさしている」人が約半数

点眼薬の点眼回数に関する意識について聞いたところ、「回数の上限にはこだわらず、症状を感じるたびにさしている」方が48.8%いることがわかりました。点眼回数を意識していない実態が明らかになるとともに、適正回数を超えた点眼のリスクが理解されていないことを示唆しています。

「点眼回数の上限は意識せずに症状を感じるたびにさしている」人が約半数

(4) 防腐剤入りの点眼薬のリスクを知っている人はわずか7.4%

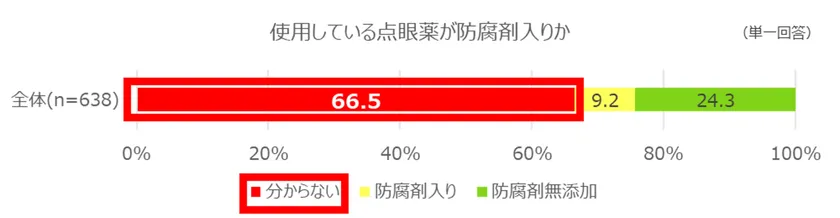

点眼薬に含まれる防腐剤は、開封後の点眼薬への雑菌の増殖を防ぐために配合され、適正な用法用量で点眼される限りは特に問題はありません。しかし、適正回数を超えてさし過ぎると、角膜を傷つけてしまう恐れがあります。また、既に角膜に傷がついている場合は、適正な用法用量の使用でも防腐剤が傷を悪化させる恐れがあります。こうした情報を知っている方は、それぞれわずか7.4%と9.6%にとどまり、点眼薬の防腐剤リスクについては、ほとんど知られていない現状が浮き彫りとなりました。実際に使用している点眼薬について防腐剤無添加かを聞くと「分からない」と回答した人が66.5%となり、点眼薬を選ぶ際に防腐剤が選択基準になっていない人が多い状況です。

防腐剤入り点眼薬について(グラフ)

使用している点眼薬の防腐剤の有無(グラフ)

今回の調査で明らかになったのは、点眼薬の点眼回数への意識の低さと防腐剤のリスクが正しく認知されていない現状でした。本来、目を癒すはずの点眼薬ですが、誤った使用によって、逆に角膜に傷をつけてしまう恐れがあります。目の酷使をなかなか避けられない現代において、点眼薬の用法用量を守ることが改めて重要です。また、点眼薬の防腐剤のリスクについても正しく理解をし、特に症状が気になる人は、点眼薬選びの参考にするなどして、点眼薬を適切に活用していくことが求められています。

3. 監修者コメント:点眼薬の適切な使用と選び方

<目を酷使する時代の点眼薬との付き合い方>

本来、点眼薬は目の疲れを癒し、角膜の傷を修復したりと、目を酷使する現代において身近で便利な存在かと思います。しかし、点眼薬は、あくまで「薬」なので、正しく用法用量を守ることが重要ですが、ついついさし過ぎてしまう傾向が今回の調査で明らかになりました。実際に眼科にいらっしゃる患者様の中には、症状を感じるたびにさしてしまい、さし過ぎによって角膜の傷が悪化しているケースもあります。特に、コロナ禍において、パソコンやスマホ、タブレット端末などモニターを見る機会の増加により目を使う時間が増え、目の疲れを訴える人も多く、中には角膜に傷がついている人もいらっしゃいます。目がゴロゴロしたり、チクチクとした痛みがあったり、以前よりも酷い症状を感じている人は、角膜に傷がついているかもしれまん。症状を感じる人は防腐剤無添加の点眼薬を選ぶなど、うまく点眼薬を活用していってほしいです。そして、市販の点眼薬でも症状が改善しないときは眼科医を受診してください。目の酷使を避けにくい現代において、点眼薬は正しく使い、適切に選ぶことができれば日々のアイケアの強い味方になると思います。

<角膜を守る!正しい点眼薬活用方法>

(1) 適切な回数を守る工夫を

症状を感じるたびにさすのではなく、点眼タイミングを時間で決めることがおすすめです。

(2) 点眼したら目は、ぱちぱちしない

点眼時には、まつ毛に触れないように注意し、点眼後は目をぱちぱちとさせずに、まぶたを閉じて目頭を軽く抑えましょう。

(3) 症状が気になる人は防腐剤無添加を選択することがおすすめ

角膜に傷がついていると傷を悪化させてしまうため、症状が気なる人は防腐剤無添加の点眼薬を選びましょう。

(4) 点眼薬の使用期限に注意

点眼薬は開封をしたら、1~2カ月を目安に使用しましょう。使用期限を越えてしまうと点眼薬内で雑菌が繁殖するなどの恐れがあるため、注意しましょう。

◆監修者

山田 昌和 先生

杏林大学医学部 眼科学 教授

日本角膜学会 理事長 日本コンタクトレンズ学会 理事

1986年慶應義塾大学医学部眼科研修医、専修医。93年米国Duke大学アイセンター研究員。95年慶應義塾大学眼科助手。97年慶應義塾大学眼科専任講師。2003年国立病院機構東京医療センター感覚器センター部長。13年杏林大学医学部眼科学教授。現職に至る。