大腸がんが女性のがんの部位別死亡数1位であることを 知っているのは女性でも2割程度!!

腸活ブームでも「大腸」への意識・理解が低い実態が判明

日本では大腸がんや潰瘍性腸炎、クローン病など大腸に関する大きな病気が年々増加し、日本人の「大腸劣化」は深刻化しつつあると言われます。「大腸劣化」対策委員会では、「大腸劣化」の認知を広げ、毎日の生活のなかで対策に取り組んでいただくための活動を行っています。

昨今、様々なメディアで「腸活」の特集が取り上げられ腸をケアすることへの注目度は高くなってきています。しかし、「腸」についての知識として、例えば、大腸が便を形成することは知っていても、腸内細菌が多く棲み、全身の健康と深く関連していることなどはまだ知られていないのではないでしょうか。そこで「大腸劣化」対策委員会では全国の20代~60代の男女1,000人を対象に、「大腸劣化」と全身の健康に関する意識・実態調査を行いました。

調査結果と合わせて、帝京平成大学教授で消化器内科医の松井 輝明教授に大腸が全身の健康に及ぼす影響について解説いただきます。

■「大腸劣化」に関する意識・実態調査 結果トピックス

||1) 「大腸がん」が女性のがんの部位別死亡数1位であることを知っているのは女性でも2割程度!!

||2) 大腸は便を形成するだけの器官!?大腸と脳のつながりを知っている人はまだ少ない!

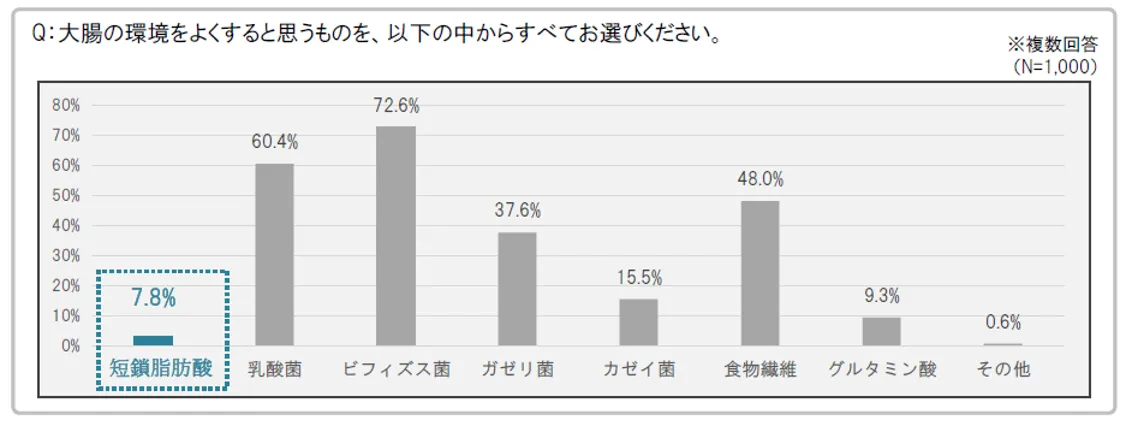

||3) 「大腸の環境をよくする」と思うものは「ビフィズス菌」が1位で72.6%。一方で「ビフィズス菌」は必要なものと思われていない!?

||4) 「大腸劣化」解決のカギとなる「短鎖脂肪酸」の認知率は、わずか7.8%

||5) 【「大腸」に関する誤解】

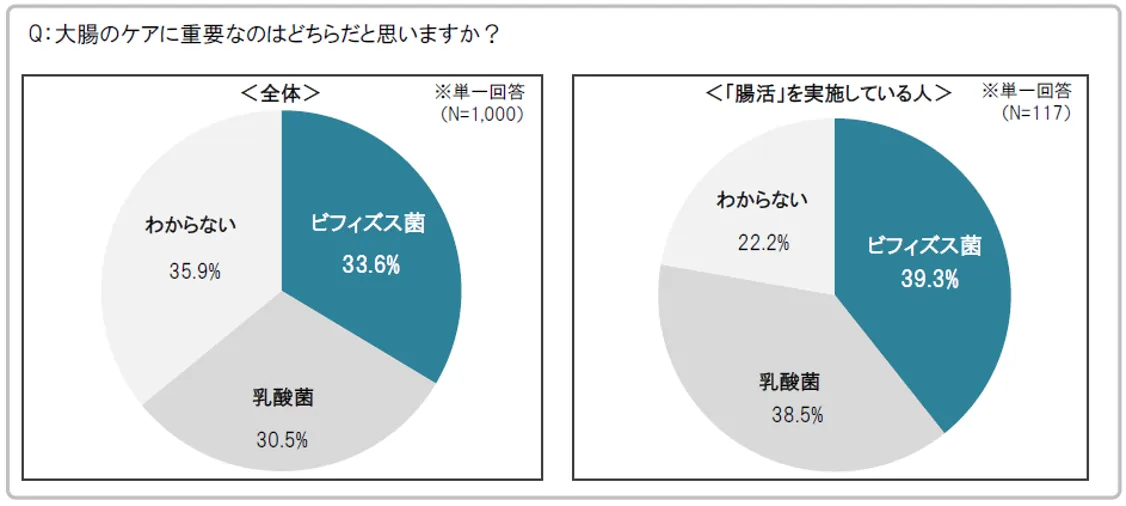

・「大腸ケアに重要なのは乳酸菌」と回答した人が3割。7割弱の人が認識不足!

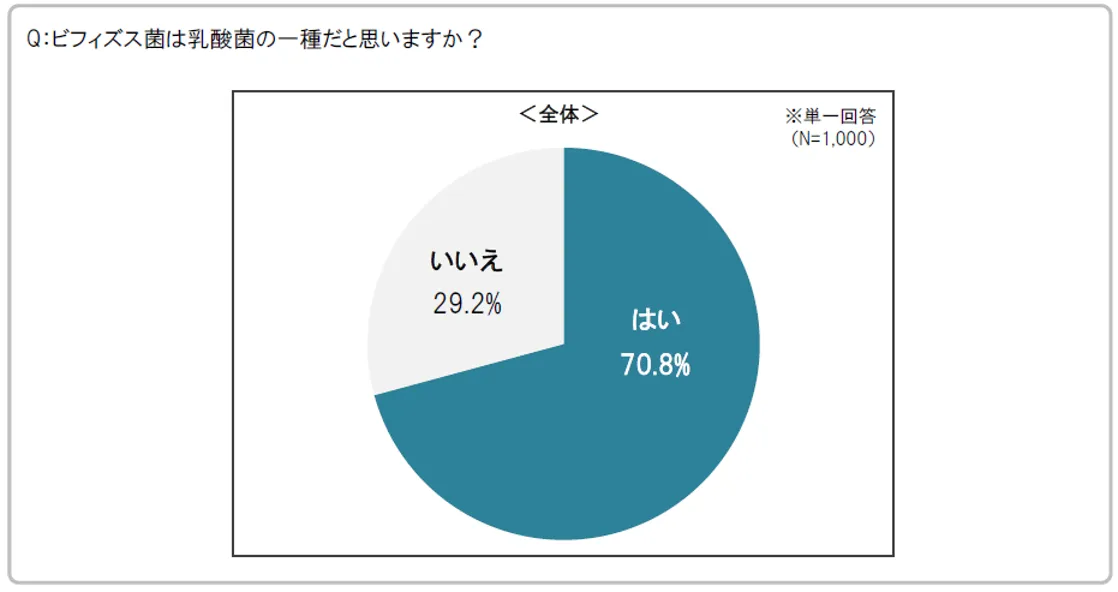

・「ビフィズス菌は乳酸菌の一種」と誤った回答をした人が7割。

多くの人がビフィズス菌と乳酸菌を混同している実態が判明

[調査概要]

■表題 :「大腸劣化」に関する意識・実態調査

■調査主体:「大腸劣化」対策委員会

■調査期間:2019年7月26日(金)~7月28日(日)

■調査方法:インターネット調査

■調査対象:全国の20代~60代の男女 合計1,000名

||1) 「大腸がん」が女性のがんの部位別死亡数1位であることを知っているのは女性でも2割程度!!

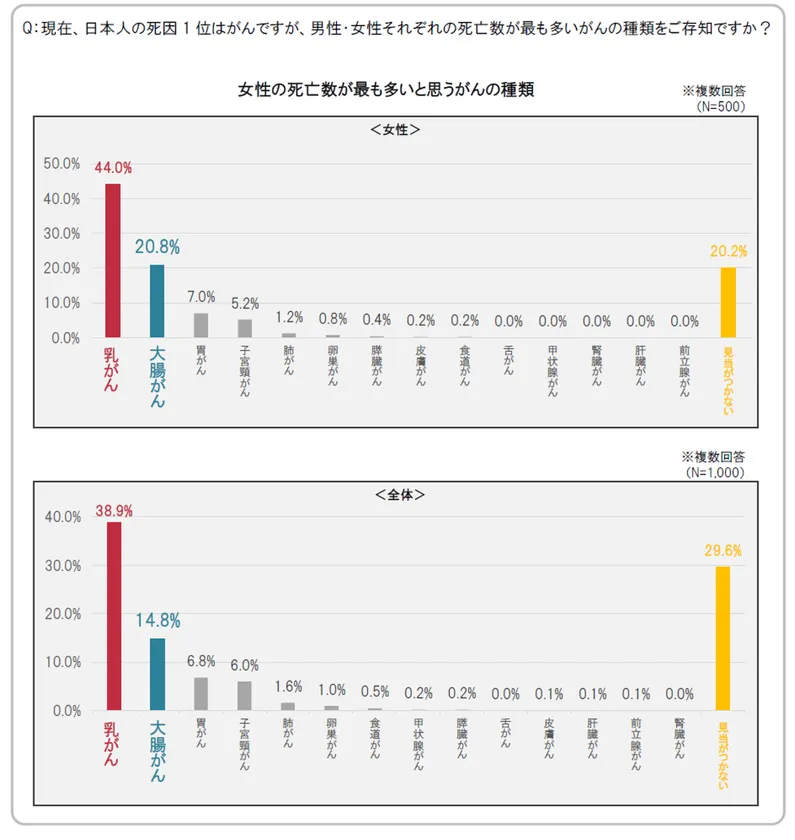

日本人の死因1位となっているのは「がん」ですが、部位別死亡数では2003年以降、女性の1位は「大腸がん」です。今回、死亡数が最も多いと思われる「がん」の部位を男女それぞれで聞いたところ、「大腸がん」が女性の1位であることを、女性自身でも20.8%しか知らないことがわかりました。最も多い回答は「乳がん」(44.0%)で、「まったく見当がつかない」(20.2%)と回答した人も「大腸がん」と回答した人とほぼ同数いました。女性回答者の多くは、おそらくがんの部位別の罹患率と死亡率の結果を混在して認識してしまっているのではないかと考えられます。男性も含めた全体で見ても最も多かったのは「乳がん」(38.9%)で、全体では「まったく見当がつかない」(29.6%)が2番目に多い結果となりました。(グラフ1)

「大腸がん」は早期に発見して治療を開始すれば、がんの中でも治癒率が高いと言われています。しかし万一、悪性の場合は、生命を脅かす可能性もありますので定期的な検査や受診など大腸のケアを心がけることが重要です。

グラフ1

||2) 大腸は便を形成するだけの器官!?大腸と脳のつながりを知っている人はまだ少ない!

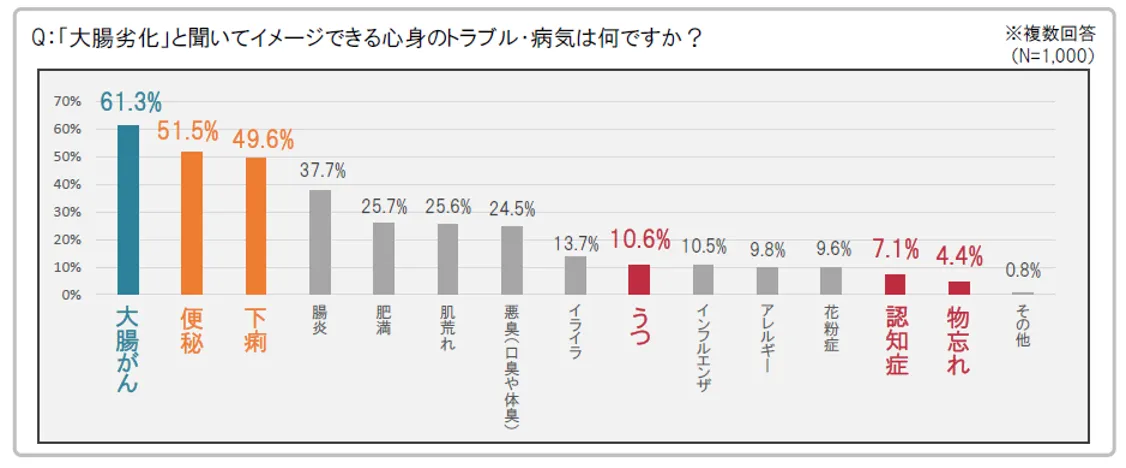

「大腸劣化」と聞いてイメージできる心身のトラブル・病気を聞いたところ、最も多かったのは「大腸がん」(61.3%)で、続いて「便秘」(51.5%)、「下痢」(49.6%)の順となりました。

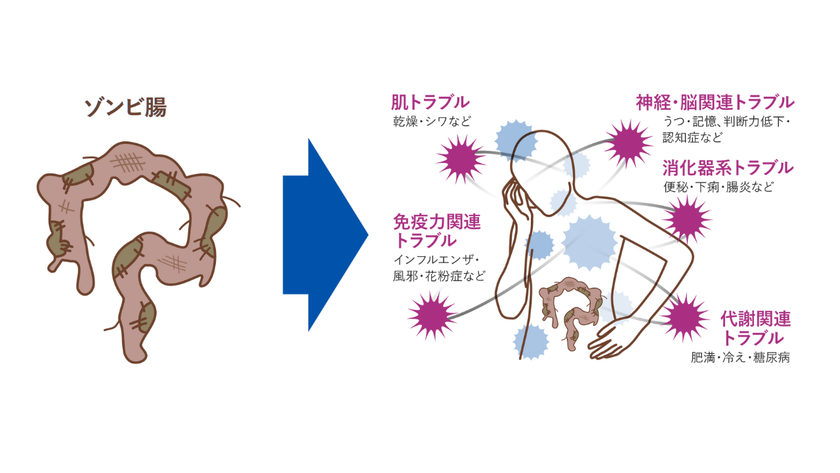

近年科学技術の進歩によって、大腸に棲息する腸内フローラの研究が急速に進み、大腸内の腸内細菌が様々な健康状態と密接に関わっており、大腸が全身の健康の要であることが明らかになっています。しかし、「認知症」(7.1%)、「うつ」(10.6%)、「物忘れ」(4.4%)など脳と関連のあるトラブル・病気の回答が少ないことから、多くの人が大腸と脳の関係については知らず、未だに大腸は便を排出するだけの器官とイメージしている人が多いことがわかりました。(グラフ2)

グラフ2

どのような体調の変化が生じたときに、大腸が不調をきたしていると思うか聞いたところ、最も多かったのは「下痢」(64.0%)で、次いで、便秘(59.7%)、腹痛(30.5%)が続きました。肌荒れや口臭、体臭なども大腸が不調をきたしていることが原因となる症状ですが、大腸の不調というと「下痢」や「便秘」など、消化器症状の体調の変化というイメージが根強いことがわかりました。(グラフ3)

グラフ3

||3) 「大腸の環境をよくする」と思うものは「ビフィズス菌」が1位で72.6%。一方で「ビフィズス菌」は必要なものと思われていない!?

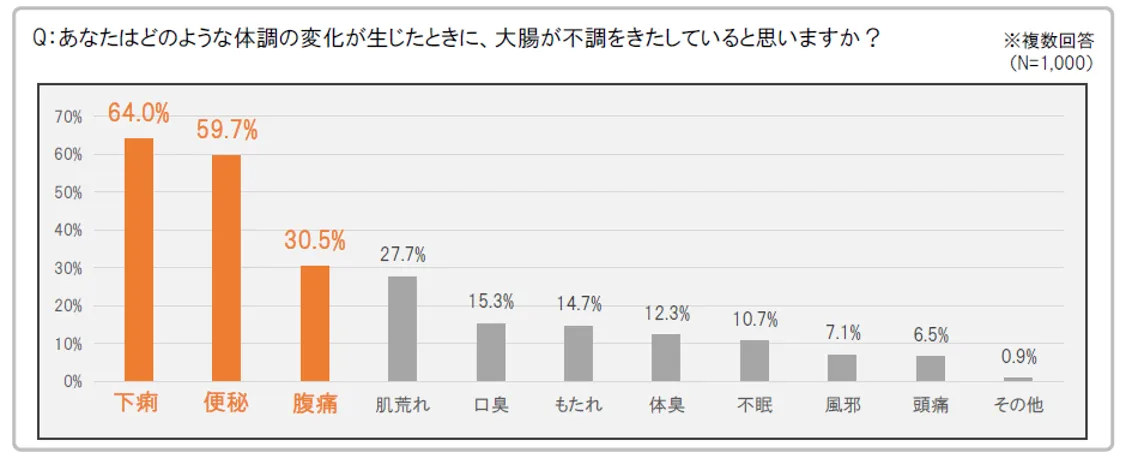

「大腸の環境をよくする」と思うものについて聞いたところ、「乳酸菌」(60.4%)、「食物繊維」(48.0%)を抑え、最も多かったのは「ビフィズス菌」(72.6%)でした。「ビフィズス菌」は「乳酸菌」などと比べて大腸に多く存在し、腸内環境を整える役割をする善玉菌の代表です。最近の健康志向により、多くの人がそのよさを理解していたことがわかります。

しかし一方で、「大腸の環境を悪くする」と思うものを聞くと、43.6%の人が「食物繊維を摂取しない」と回答し、「ビフィズス菌を摂取しない」と回答した人は25.2%と、少ない結果となりました。

大腸にいるビフィズス菌は、年齢とともに自然に減っていってしまいます。食生活やストレスによっても減ることがわかっています。「ビフィズス菌」が大腸の環境をよくする意識はあっても、「ビフィズス菌」を摂取しなくてはならないものと認識している人は少ないという実態が浮き彫りになりました。(グラフ4)

グラフ4

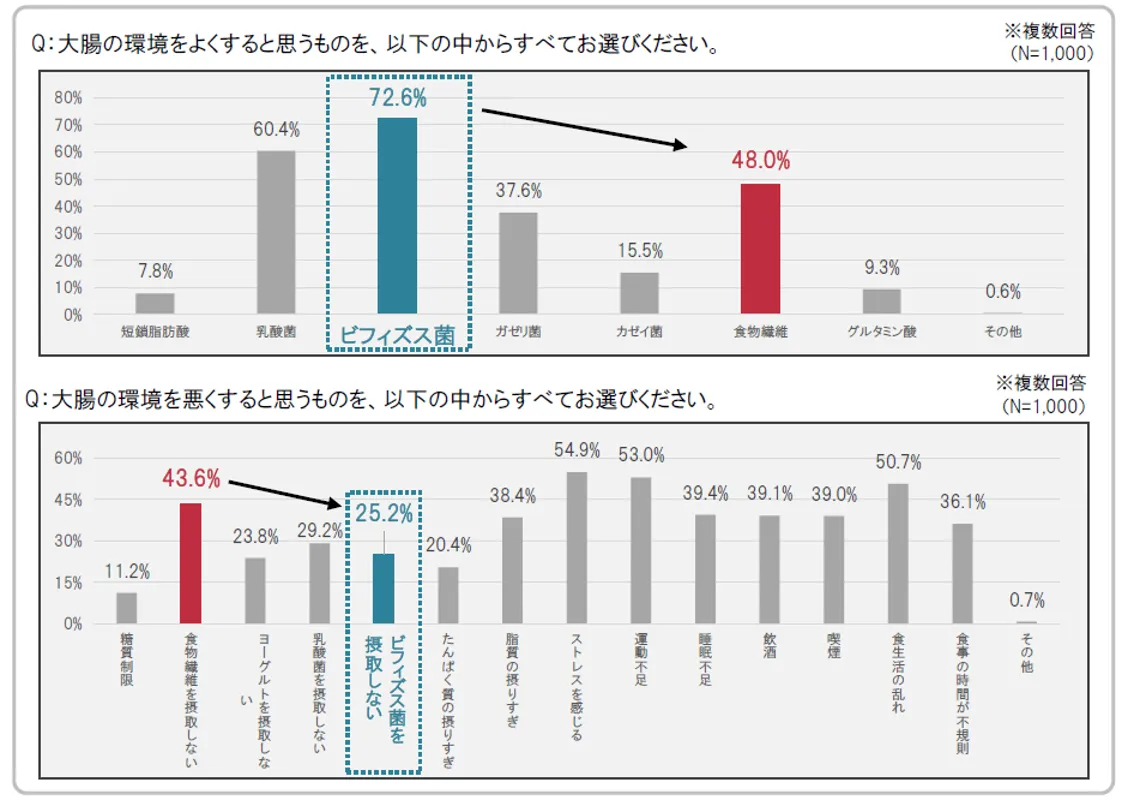

||4) 「大腸劣化」解決のカギとなる「短鎖脂肪酸」の認知率は、わずか7.8%

大腸を好環境に保つのに欠かせない物質として近年、研究者の間でも注目度が高く、様々な働きがわかってきているのが「短鎖脂肪酸」です。「短鎖脂肪酸」は、腸内の悪玉菌の活動を抑え、有益な腸内細菌の活動をしやすくします。また抗炎症作用や全身のエネルギー源となるなど、大腸以外の部位の健康にもかかわる働きがあり、さらに肥満抑制の働きをすることもわかってきているスーパー物質です。

しかし、「短鎖脂肪酸」が大腸の環境をよくすると回答した人はわずか7.8%という予想どおりの結果となりました。「短鎖脂肪酸」であれば代表的なものが酢で、「中鎖脂肪酸」であればココナッツオイル、長鎖脂肪酸では、オレイン酸、リノール酸、アラキドン酸などのように、身近にあるもので解りやすく紹介する必要があることを実感しました。

今後、「短鎖脂肪酸」の認知率をあげていくことが、全身の健康トラブルにつながる「大腸劣化」を解決する鍵になっていくと言えるのではないでしょうか。(グラフ5)

グラフ5

||5) 【「大腸」に関する誤解】

・「大腸ケアに重要なのは乳酸菌」と回答した人が3割。7割弱の人が認識不足!

大腸のケアに重要なのは「乳酸菌」「ビフィズス菌」のどちらかを聞いたところ、「ビフィズス菌」と正しい回答をした人は33.6%に留まりました。「乳酸菌」と回答した人は30.5%、「わからない」と回答した人は35.9%で、「わからない」も含めると7割弱の人が誤った認識をしている結果となりました。

また現在、腸活を実践している人でも「ビフィズス菌」と回答できた人は39.3%で、半数以上の人が大腸ケアに重要なのは「ビフィズス菌」であることを知らずに腸活をしている実態が明らかになりました。(グラフ6)

グラフ6

・「ビフィズス菌は乳酸菌の一種」と誤った回答をした人が7割。多くの人がビフィズス菌と乳酸菌を混同している実態が判明

「ビフィズス菌」が「乳酸菌」の一種だと思うか聞いたところ、70.8%の人が「乳酸菌」の一種であると回答しました。「ビフィズス菌」と「乳酸菌」はそれぞれ菌の特徴、棲息場所や役割などが大きく異なりますが、今回の結果から、「ビフィズス菌」と「乳酸菌」が混同されていることが明らかになりました。(グラフ7)

グラフ7

■帝京平成大学 松井 輝明教授による解説

「大腸劣化」の対策・予防には、腸に関する正しい知識が重要

一般の方にも「腸活」という言葉が使われる機会が増え、腸への関心は高まりつつあるように思えますが、今回の調査によって実際に正しく理解している人はかなり少ない現状が浮き彫りになりました。「大腸の不調」と聞いて「便秘」や「下痢」を想起する人が多いことから、大腸が便を作って排出するだけの器官であると認識している人が、まだまだ多いように見受けられます。

数百種、数百兆個以上も棲むとされる腸内細菌は、実はそのほとんどが大腸に存在し、ビフィズス菌に代表される善玉菌が優位であることが、腸内環境を良好に保つと言われています。また近年は腸内環境と全身の健康状態、さらには脳や神経の状態との関係も明らかになり、その重要な役割から、まさに「大腸は全身の健康の要」と言っても過言ではない存在になってきました。

ビフィズス菌が乳酸菌の一種であると誤解している人も多いですが、大腸に多く存在しているのはビフィズス菌(乳酸菌の約1,000倍)です。どちらも乳酸を作り出す善玉菌であるものの、酢酸という短鎖脂肪酸を作り出すのはビフィズス菌だけです。短鎖脂肪酸は腸内の環境を整えるだけでなく、全身のエネルギー源や肥満抑制といった働きもあり、劣化を起こしている大腸を改善に導く鍵とも言われる物質です。

正しい腸活を行って「大腸劣化」を少しでも予防・対策できるよう、まずは腸に関する正しい知識を多くの方々に持っていただきたいと思います。

松井 輝明教授

帝京平成大学 健康メディカル学部 健康栄養学科 教授

健康科学研究科 健康栄養学専攻 専攻長

日本大学医学部卒業。医学博士。

1999年 日本大学板橋病院消化器外来医長就任。

2000年 日本大学医学部講師、2012年 准教授。

2013年 帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科教授就任、現在に至る。

■「大腸劣化」対策委員会について

全身の健康の要である大腸。

「大腸劣化」対策委員会では、今、現代日本人の健康を脅かしている「大腸劣化」の認知を広げ、対策意識を高めていくことを目的として、大腸に関する医療・学術専門家の知識を集結し、大腸の働き・大腸劣化が起きる要因から、改善策までの幅広い情報を発信してまいります。

「大腸劣化」対策委員会 ホームページアドレス