【第1回】おひとりさまの「ソロ終活」に関する実態調査(2019年) 死後事務、遺品整理、相続…。8割以上が「不安を感じつつもまだ準備できていない」

死後の担い手不在の“おひとりさま”や“没イチ”の「ソロ終活」の必要性が一層高まる

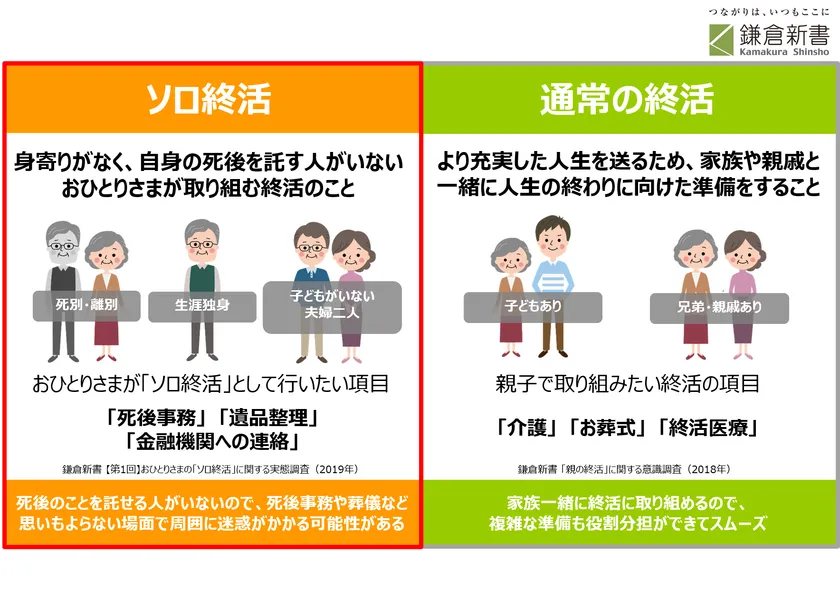

※ソロ終活…身寄りがなく、自身の死後を託す人がいないおひとりさまが取り組む終活のことを指す。

※没イチ…離婚経験者の「バツイチ」をなぞらえた造語で、配偶者が没し、一人になったことを指す。

終活関連サービスを提供する株式会社 鎌倉新書(東京都中央区、代表取締役社長 清水 祐孝、証券コード:6184、以下 当社)は、2019年4月に『【第1回】おひとりさまの「ソロ終活」に関する実態調査(2019年)』を実施し、調査結果をまとめました。

リリース全文: https://www.kamakura-net.co.jp/newstopics/detail.html?id=5741

少子高齢化が進展する日本において、65歳以上で一人暮らしをする高齢者の単独世帯は26.4%と、実に4世帯に1世帯が「独居高齢者」と言われています。中でも、自身の死後を託す人がいない“おひとりさま”や“没イチ”と言われる方の葬送や死後事務処理を誰が担うのかという問題は、深刻な社会課題となっていくことが予想されます。

本調査は、60代以上のおひとりさまと、夫婦のみで暮らすおひとりさま予備軍で、いずれも身寄りのない方を対象に、「ソロ終活」に関する実態を調査しました。自身の死後について多くの方が不安を抱えているものの準備ができておらず、「何をどう準備すればいいかわからない」ことが理由であることが明らかになりました。子どもや頼れる親戚がいる場合は、喪主や死後の手続きなどをお願いすることができますが、自身の死後を託す人がいない場合、担い手の不在により思いもよらない他者に迷惑をかけてしまう可能性があります。

2040年には、高齢者世帯に占める一人暮らしの割合は40%まで上昇すると国立社会保障・人口問題研究所は発表しており、自身の死後を託す人がいない“おひとりさま”の「ソロ終活」の必要性が一層高まると共に「ソロ終活」を支援する仕組みやサービスの充実が不可欠になると考えられます。

ソロ終活と通常の終活の違い

■調査結果トピックス

1.【ソロ終活】「興味がある」は7割超えも、全体の2人に1人が「興味はあるが、準備していない」。

2.【ソロ終活】「死後に不安がある」が45.7%。おひとりさま予備軍においては特に不安度が高く、56.8%。

3.【ソロ終活に不安がある人】最も不安に感じること1位「死後事務」2位「遺品整理」

3位「金融機関への連絡」。

4.【ソロ終活】三大不安要素は「託す人がいない」「孤独死」「専門知識がない」。

5.【ソロ終活に不安がある人】いずれの項目も8割以上が「不安を感じるがまだ準備できていない」。

6.【おひとりさま予備軍】約6割が配偶者の死後の準備をしていない。準備度合いが最も高いのは

「お墓」、最も低いのは「死後事務」。

7.【死別を経験したおひとりさま】配偶者の生前に終活について話したことがあるのはわずか1割。

■調査結果

1.【ソロ終活】「興味がある」は7割超えも、全体の2人に1人が「興味はあるが、準備していない」。

https://www.atpress.ne.jp/releases/183988/img_183988_2.png

おひとりさま及びおひとりさま予備軍(夫婦二人暮らし)に「ソロ終活」についての興味度合いを聞いたところ、「興味がある」と回答した人は合計で73.1%だった。しかし、実際に準備を進めている人は全体の19.6%にとどまり、「興味はあるが準備していない」と回答した人は全体の53.5%で、2人に1人がソロ終活に興味があるものの手つかずとなっていることがわかった。

何が原因で準備できていないのかを聞いたところ、「具体的に何をすべきかわからない」、「子どもがおらず親族の連絡先もわからない」、「誰に何を頼むかを具体的に決められない」、「自分の死後の手続きを依頼できる人物がいない」などの回答が多数あった。友人と共に終活に取り組み、自身の死後を託していたとしても、高齢の友人であれば自身より先に亡くなる可能性があり、不確実である。また、死亡届の提出など友人関係では行うことができない手続きや、相続など専門家に一任した方がスムーズな項目もある。自分で取り組むことができるものは早めに着手し、専門知識が必要なものは無料相談サービスを利用するのも有効である。また、必要な項目ごとに検討するのが大変であれば、死後に必要な手続きをまとめて委任できるサービスも存在するので活用したい。

2.【ソロ終活】「死後に不安がある」が45.7%。おひとりさま予備軍においては特に不安度が高く、56.8%。

https://www.atpress.ne.jp/releases/183988/img_183988_3.png

いずれはひとりで最期を迎えることに対して、不安を感じる人は全体の45.7%となり、半数近くが自身の最期に不安を抱えていることがわかった。

属性別でみると、おひとりさま予備軍は56.8%が不安に感じており、他の属性よりも高い結果となった。現在は二人暮らしのため、一人になった時を考えると漠然とした寂しさや不安を感じていると推測できる。

死別経験者においては、42.9%が不安を感じており、不安度はおひとりさま予備軍と比較するとやや低い。配偶者が亡くなった際に自身が喪主となり死後の手続きを経験した人も多く、自身の終活についてもイメージがつきやすいと考えられる。

生涯独身者や離別者の独身層では、37.5%が不安を感じており、不安度が最も低かった。調査対象者は60代以上であることから、今後も独身である可能性が高いと考えられ、老後や死後を見据え既に何らかの備えや心の準備ができていると想定できる。

一方で、「どちらともいえない」と回答した人が23.6%と、2割強は老後や死後をイメージできていないと推測できる。「身寄りがないから自分がいなくなっても誰かに迷惑をかけることはない」という考えもあるが、おひとりさまが亡くなると、疎遠な親族に死後の手続きの連絡が入るなどで、「思いもよらない人に迷惑をかけた」というケースも多いため、他者に迷惑をかけないために備えてくべき項目を把握しておくことから取り組みたい。

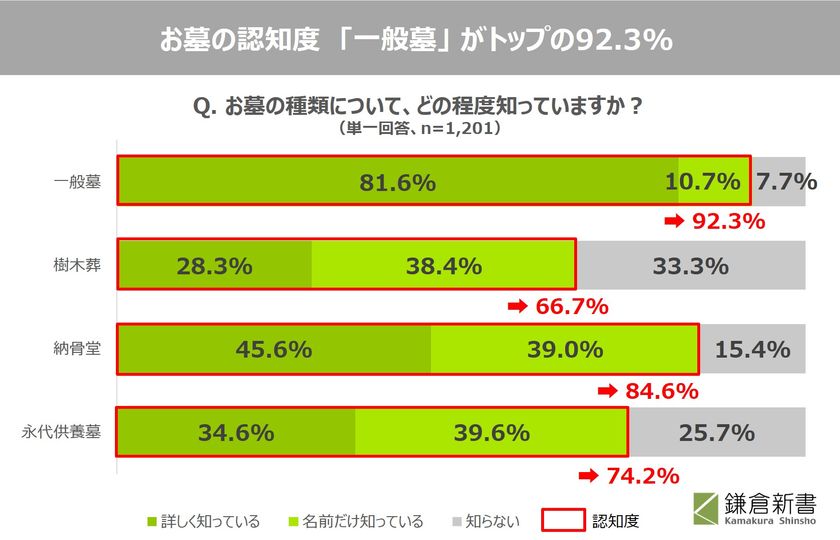

3. 【ソロ終活に不安がある人】最も不安に感じること1位「死後事務」2位「遺品整理」3位「金融機関への連絡」。

https://www.atpress.ne.jp/releases/183988/img_183988_4.png

「いずれはひとりで死期を迎えることに不安がある」と回答した247人に対し、不安に感じる項目を聞いたところ、1位は「死後事務」で53.8%と、過半数の人が自身の死後の手続きに不安があることが分かった。死後事務は役所への死亡届の提出や公共料金の解約、世帯主の変更届など、死後に発生する手続きのことで、自分自身では行うことができないために、託す人がいないおひとりさまが不安に感じることは言うまでもない。これらは必須手続きであるため、疎遠になった親戚に、自治体や企業から連絡が来ることがある。もしもの時に他者に迷惑をかけないためには、死後事務を担ってくれるサービスを利用して備えておくのが有効な手段といえる。

4.【ソロ終活】三大不安要素は「託す人がいない」「孤独死」「専門知識がない」

https://www.atpress.ne.jp/releases/183988/img_183988_5.png

ソロ終活に不安を感じる理由としては、「後のことを託す人がいないから」、「孤独死を避けたいから」、「専門知識がないから」などが大きな不安要素となっていることがわかった。自身の死後には死後事務や火葬、埋葬など必要な手続きが存在するにもかかわらず、託す人がいない状態にあることに不安を覚える人は少なくない。「終活」という言葉への認知度は高まっているが、たくさんの項目があり、必要なものは人それぞれ異なる。知識不足から何をするべきなのかわからず、託す人がいないことも重なって不安は一層大きくなっていると考えられる。

一方で、ソロ終活に不安を感じない人も存在する。不安を感じない人の多くが、既に終活を済ませていたり、準備に取り組んだりしているということがわかった。終活の大枠を把握し、おひとりさまだからこそ必要な終活についての情報収集や準備に取り組むことが不安の払拭につながっていると考えられる。

自身の死後を託す人がいなくても、自治体や外部のサービスを利用して解決することができるので、まずは情報収集から始めてみることがソロ終活の第一歩と言える。

5.【ソロ終活に不安がある人】いずれの項目も8割以上が「不安を感じるがまだ準備できていない」。

https://www.atpress.ne.jp/releases/183988/img_183988_6.png

ひとりで最期を迎えることに不安があると回答した247人に対し、不安に感じる項目について実際に備えているかどうか聞いたところ、いずれの項目も「まだ準備していない」と回答した人が8割以上という結果になり、不安を感じつつも、実際は多くの人が準備できていないことが明らかになった。準備できていない項目1位は「死後事務」で、87.2%が準備できていなかった。死後事務とは死亡届の提出や公共料金の名義変更などを指し、手続きの期限が定められているものも多い。

自身の死後を託す人がいないソロ終活において重要なことは、おひとりさまだからこそ取り組んでおく必要がある項目を把握し、準備しておくことだが、もしもの時に準備状況や意向が他者に伝わるよう、目につく場所に記しておく必要がある。また、夫婦二人暮らしのおひとりさま予備軍は、配偶者が亡くなる時には、自身も高齢で手続きを行えない状況にあることも考えられるため、お互いが元気なうちにできるだけ話し合い、夫婦のお墓の準備や財産の棚卸をしておくと良い。

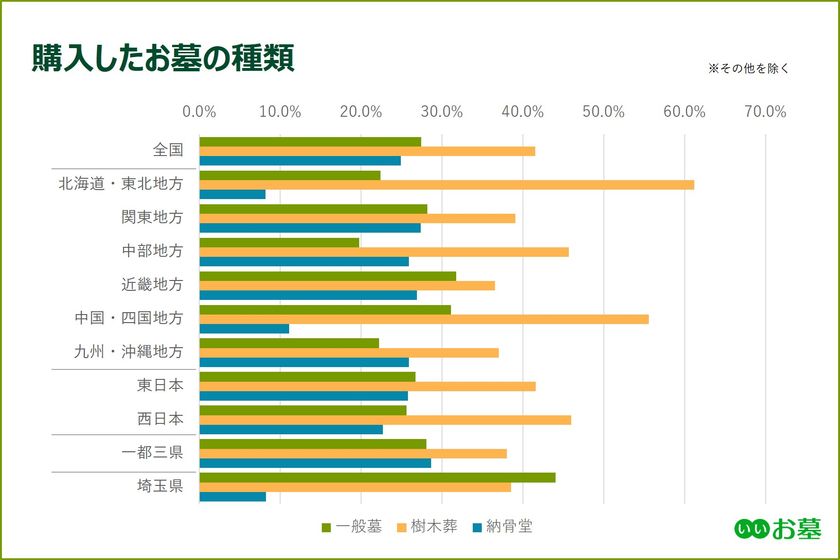

6.【おひとりさま予備軍】約6割が配偶者の死後の準備をしていない。

準備度合いが最も高いのは「お墓」、最も低いのは「死後事務」。

https://www.atpress.ne.jp/releases/183988/img_183988_7.png

夫婦二人暮らしのおひとりさま予備軍の終活準備状況を聞いたところ、58.9%と約6割が「特に準備していない」と回答した。実際に取り組んでいることを聞いたところ、「お墓に関すること」が22.2%と最も多かった。具体的には先祖代々のお墓を引き継ぐか新規で購入するかといった検討や、墓じまいや改葬(お墓の引っ越し)の必要性の検討などである。

「死後事務に関すること」は、取り組み度が最も低く、13.5%という結果になった。夫婦の終活では、公共料金の名義変更や保険内容の確認などが挙げられる。夫婦二人暮らしの場合、死後事務に関する準備は後回しになりがちだが、死亡届の提出など期限内で行わなければならない手続きもあるため、配偶者が亡くなって自身が死後を担う場合は、どのような手続が必要なのか事前に全体像を把握しておくことが大切である。

7.【死別を経験したおひとりさま】配偶者の生前に終活について話したことがあるのはわずか1割。

https://www.atpress.ne.jp/releases/183988/img_183988_8.png

配偶者との死別を経験したおひとりさまのうち「配偶者の生前に終活について話したことがある」のはわずか12.2%で、約1割となった。十分に話し合う機会がないまま配偶者が亡くなってしまうと、見送る側は故人の希望に添えているかわからないまま葬儀や埋葬を行うことになり、弔い不足を感じることも多い。

他方で、夫婦二人暮らしのおひとりさま予備軍の4人に1人が「夫婦間でどちらか一方が亡くなった後のことについて話したことがある」と回答した。生前にできるだけ終活について話し合うことで、夫婦の意向に沿った別れのかたちを実現でき、心残りや後悔を減らすことができる。残された側が自身のソロ終活に向き合うためにも、夫婦が元気なうちに終活について話し合うことは良い傾向と言える。

■調査結果まとめ - 鎌倉新書 広報担当より

家族や周囲の人に「迷惑をかけたくない」という思いから、「終活」に取り組むことは一般的になりつつあります。自身の死後を託す人がいない“おひとりさま”にとって、終活は「死後の備え」という意味だけでなく、安心して暮らすための「老後の備え」でもあり、避けて通れない課題とも言えます。

現在は夫婦二人暮らしでも、いずれ配偶者を亡くし単身(“没イチ”)となることは避けられません。日本人の平均寿命は女性が87歳、男性が81歳と6歳の差があり、さらに80代夫婦間の年齢差の平均値は男性のほうが5歳上という結果から、ご主人が奥様に後を託す可能性が高いと予測できます。(厚生労働省・総務省調べ)ご夫婦のいずれかまたは双方に「もしも」のことがあった時に備えて、元気なうちに「ソロ終活」について話し合い、準備を進めることは充実した老後を過ごすことにつながります。

当社が運営する「いい葬儀」を利用して葬儀を行ったお客様のアフターサポートを行う窓口には、葬儀後の手続きや遺品整理などについて様々な相談が寄せられます。中でも、自身の死後を託す人がいないおひとりさま死亡時のトラブルに関する相談は急増し、複雑で解決が困難なケースも多発しています。

https://www.atpress.ne.jp/releases/183988/img_183988_9.png

■ソロ終活に関するトラブル事例

1.部屋で亡くなっていることに誰も気が付かず1週間が経過。近隣住民から管理会社に異臭についてクレームが入り、管理人が発見。部屋の特殊清掃費用や、マイナスイメージの拡散により、大家や管理人に大きな負担となった。

2.一人暮らしのお年寄りが亡くなり、市職員が戸籍や住民票を辿って親族に連絡するも「関係ありません」と断られる。結局、職員が直葬と合祀墓埋葬を手配することに。

3.生前、老人ホームのスタッフにお墓を買ったと言っていたが、親戚がいないためどこにお墓を持っているかわからず市の福祉課の職員が埋葬の手配を行い、やむなく市の公営霊園の合祀墓に骨壺から取り出して埋葬した。

4.遠方に住んでいる叔母が亡くなって私のところに連絡が入り、公共料金の解約や役所での手続きなどを依頼されたが、どんな生活していたのか分からず、公的書類もどこにあるのか分からず、散らかった部屋を見てうんざりしている。仕事もあるので頻繁に出向くこともできず困っている。

自身の死後に「誰かに迷惑かけないために準備をしておくこと」、そして、もしもの時に準備状況や、自身の意向が伝わるように「目につく場所に記しておくこと」が重要です。「ソロ終活」を支援する動きは近年急激に広がっています。自治体や民間企業が提供する「死後事務委任契約」のサービスや、お墓や葬儀の「生前契約」といった方法を活用して、「もしもの時」の不安を払拭することで、残りの人生をより楽しむことにつながるのではないでしょうか。

鎌倉新書は、多死社会を迎えるにあたり、「死」は家族や親戚だけが担うものではなく、社会全体の問題と捉えて、終活をサポートするための仕組みづくりやサービス提供を行ってまいります。

■調査概要

調査名 :鎌倉新書【第1回】おひとりさまの「ソロ終活」に関する実態調査(2019年)

調査対象 :60代以上のおひとりさまと、夫婦のみで暮らすおひとりさま予備軍でいずれも身寄りのない方(全国)

調査期間 :2019年4月19日(金)~4月23日(火)

調査方法 :インターネット調査

有効回答数:556件

※回答率(%)は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までを表示しています。

このため、合計数値は必ずしも100%とはならない場合があります。

■鎌倉新書について

鎌倉新書は、葬儀・お墓・仏壇など終活関連のポータルサイトの運営や、死後事務委任・相続関連サービス、オーダーメイドのお別れ会や社葬のプロデュース、終活関連の冊子・印刷物、供養業界向けの専門誌等の出版を通じて、高齢者とそのご家族の課題解決に取り組み、豊かな社会づくりに貢献します。

会社名 : 株式会社 鎌倉新書

設立 : 1984年4月17日

市場区分: 東京証券取引所第一部(証券コード:6184)

所在地 : 東京都中央区八重洲1-6-6 八重洲センタービル7F

代表者 : 代表取締役社長兼会長CEO 清水 祐孝

資本金 : 7億9,270万円(2019年1月末現在)

URL : https://www.kamakura-net.co.jp/

■運営する主なサービス・出版・発刊物

いい葬儀: https://www.e-sogi.com/

いいお墓: https://www.e-ohaka.com/

いい仏壇: https://www.e-butsudan.com/

お別れ会プロデュース Story:https://e-stories.jp/

月刊『仏事』:供養業界のビジネス情報誌