自助をサポートする「おおいそアンチロコモ教室」結果報告 神奈川 ME-BYO BRAND認定・運動器機能向上に加え、 認知機能にも良好な影響!

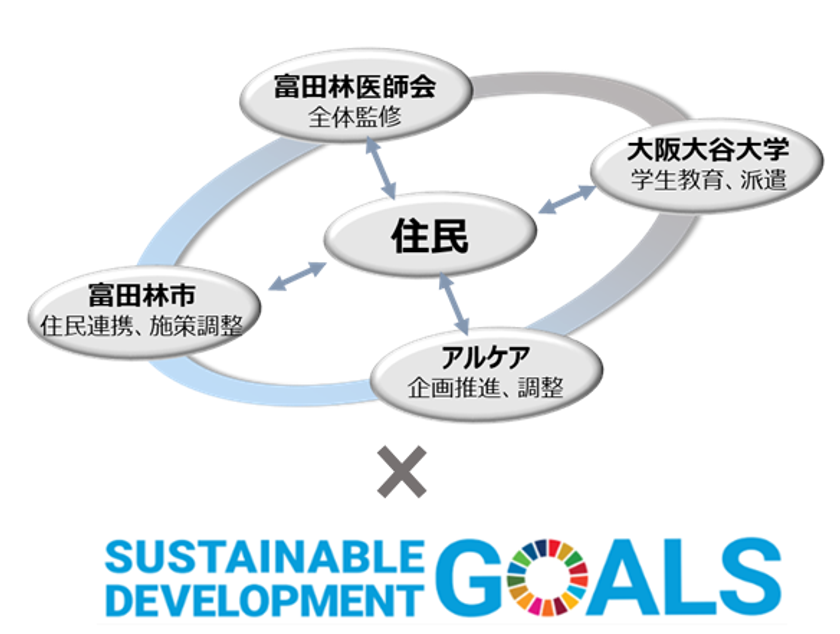

大磯町(神奈川県中郡、町長:中崎 久雄)、東海大学(神奈川県平塚市、学長:山田 清志)、医療機器・材料メーカーのアルケア株式会社(東京都墨田区、代表取締役社長:鈴木 輝重)の三者は、大磯町にて2017年度も6~11月の半年間、産官学連携の介護予防事業「おおいそアンチロコモ※1教室」を実施いたしました。

本事業は運動器機能評価『ロコミル※2』とともに、神奈川 ME-BYO BRAND(みびょうブランド)※3の認定を受けた事業です。2017年度は「運動機能の改善」に加え、認知機能へのアプローチにも挑戦したため、その結果をお知らせいたします。

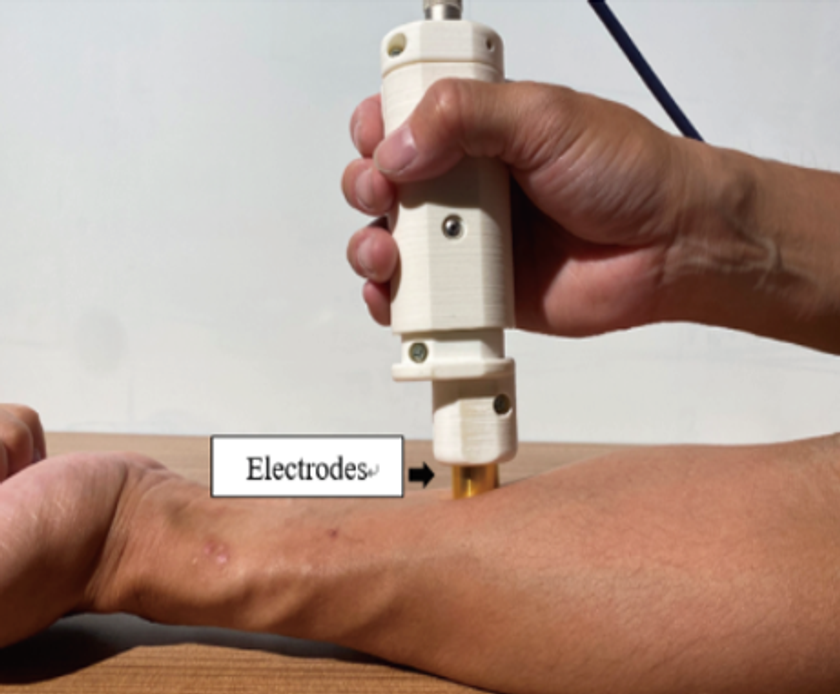

運動指導の様子

※1 2007年日本整形外科学会が提唱。運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態のことで、進行すると介護が必要になるリスクが高まる。

※2 特定健診と併設して行っている運動器の健診。日本整形外科学科が定めたロコモ度テストと下肢筋力測定から成る。

参考リリース:「大磯町でのロコミル受診者が3年間で1,000名を突破!見逃されがちな“女性のロコモ”が明らかに!」 http://www.alcare.co.jp/PDF/180214.pdf

※3 未病産業の魅力を広め、産業化の牽引を測ることを目的に、優れた未病産業関連の商品やサービスを、神奈川県が「ME-BYO BRAND」として認定する。

【ポイント】

・3年間の確かな実績!“動ける能力”と“やる気アップ”に効果アリ!

・運動+脳トレは脳の活性化を促し、本来の能力を引き出す可能性が!

■運動器機能(下肢筋力)維持・向上率、教室継続参加率共に8割超え!

過去3年間を通して“動ける能力”にも“やる気アップ”にも効果があることが判明しました。

2015-2017年のアンチロコモ教室参加者※4のうち、教室前後の測定に参加できた180名分の運動器機能評価の変化を見ると、膝を伸ばす力をみる「下肢筋力」、身体状態・生活状況をアンケート形式で調べる「ロコモ25」、立位バランスをみる「開眼片脚立ち」の3項目の結果が教室前後で改善していました。これは、教室で推進している下肢筋力の強化に特化した「いけいけ体操」により下肢筋力が向上したことで、その他の運動器機能の向上に影響を与えた可能性が考えられます。

また、教室の継続参加率は3年間の事業で83.1%(243人中202名が継続)と高い水準でした。この結果から、当教室のモチベーション維持のための仕組みが上手く働いたことが確認できました。このことから、本事業は「運動器機能向上・教室継続参加率とも高い効果を再現できるプログラム」であると考えられます。

※4 参加者は各年度毎に募集した。

2015-2017年 運動器機能評価結果

https://www.atpress.ne.jp/releases/152300/img_152300_2.jpg

■認知機能に着目。運動+脳トレで脳の活性化を促し、本来の能力を引き出す!

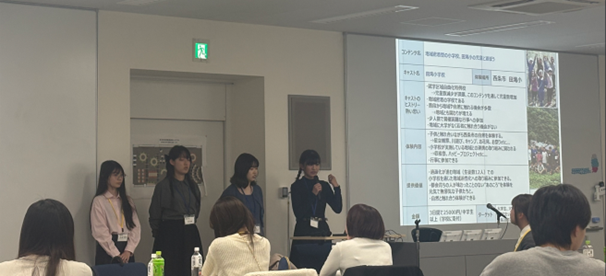

アンチロコモ教室は運動器機能だけでなく、認知機能へのアプローチにも力を入れています。2016年度からは、認知症の前段階とされるMCI※5に注目し、認知機能評価※6を教室前後に実施してきました。

今年度は前年度からの認知機能評価に加え、認知関連のプログラムを充実させました。

認知関連プログラム

https://www.atpress.ne.jp/releases/152300/img_152300_3.jpg

主に短期記憶※7の能力を評価するMPIスコアを教室前後で比較すると、その点数が上がっていることがわかります(63.74→66.12)。短期記憶は、アルツハイマー型認知症において障害されやすい能力の一つです。2017年度の取組みでは、運動と脳トレのプログラムによって、本来持っている脳の機能が刺激されることで、脳の活性化が促され、その結果として、軽度認知障害のリスクを評価するMPIスコアが向上した可能性があると考えられます。

先行研究では、複数の介入(食事、運動、脳トレ、血管リスク管理)による結果から、認知症予防においては多面的な介入が有効であるとする報告※8や、筋トレと脳トレの組み合わせによって認知機能が向上するという報告※9があります。本研究においても、教室参加や社会的なコミュニケーション、認知症予防知識の獲得、運動の実施、脳トレの実施等の複数の介入によって、教室プログラムが複合的に作用し、脳の機能の活性化に良い影響があったことが予想されます。短期記憶の改善が見込まれたこのプログラムをブラッシュアップし、今後も運動器機能だけでなく、認知機能改善に繋がる可能性を探っていきます。

MPIスコアの変化

https://www.atpress.ne.jp/releases/152300/img_152300_4.jpg

※5 軽度認知障害(MCI: Mild Cognitive Impairment):認知症の前段階とされる。早期に発見し、MCIの段階で介入して、症状の進行を如何に留めて改善させるかが鍵である。

※6 ミレニア社の「あたまの健康チェック」を使用。10分程度の質問に答えてMCIの判定を行う。受検結果は、0~100の値で表記されるMPI(Memory Performance Index:認知機能指数)で示される。点数が高い程良好とされている。

※7 記憶を貯蔵する時間が数十秒から1分程度と短い期間のみ残る記憶のこと。

※8 A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial より。

※9 The Study of Mental and Resistance Training (SMART) study - resistance training and/or cognitive training in mild cognitive impairment: a randomized, double-blind, double-sham controlled trial より。

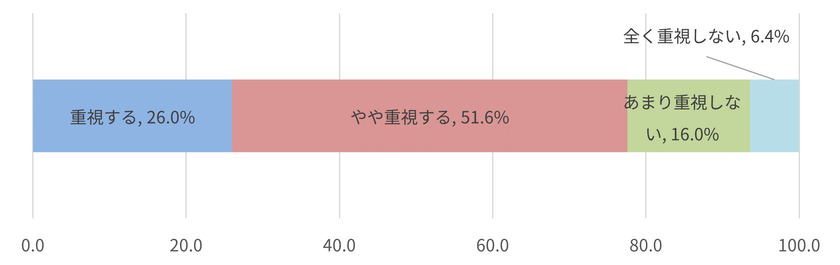

■アンチロコモ教室、モチベーション維持のための4つのキーワードとは

「アンチロコモ教室」は、参加者の運動機能のレベルに応じた体操指導と定期的な運動機能の数値化、および日々の運動を記録することで運動の習慣化を促す自助中心のロコモ予防教室です。

継続の仕掛けとして、下記4つが挙げられます。

(1) 「ときどき学び(健康講話)」

→知識のインプットにより納得して取り組める

(2) 「日々努力(下肢特化型体操)」

→個人のレベルに応じた強度の運動で無理なく継続

(3) 「日々振り返り(運動記録手帳・活動量計)」

→毎日の自分の活動状況をダイレクトに意識できる

(4) 「ときどきからだチェック(下肢筋力測定)」

→定期的な測定で日々の頑張りを確認し、その後の運動継続の励みにする

モチベーション維持のための4つのキーワード

https://www.atpress.ne.jp/releases/152300/img_152300_5.jpg

■関係者紹介

□大磯町(おおいそまち)

大磯町の人口は31,522名、高齢化率は32.6%に達しており、全国の高齢化率27.3%と比べ、高齢化が進行している※7。また団塊の世代の人口が多く、この先20年にわたり高齢化が進行すると予測されることから、健康づくり、食育、スポーツ推進に関して一体的な取組みを進め、健康寿命の延伸を目指している。町長は中崎 久雄(2010年12月より現職、現在2期目)。

大磯町ホームページ: http://www.town.oiso.kanagawa.jp/

※7 大磯町の人口、高齢化率は 2017年1月1日現在、全国の高齢化率は2016年10月現在の数字

□東海大学

神奈川県平塚市の湘南キャンパスをメインキャンパスとし、北海道から九州まで全国に8キャンパスを展開。建学当初から文理融合を教育理念とし、人文社会・社会科学・自然科学のあらゆる学問分野を網羅する20学部78学科・専攻・課程を有する総合大学として発展。2018年4月に文化社会学部と健康学部を新設。

東海大学ホームページ: http://www.u-tokai.ac.jp/

・担当教員:体育学部生涯スポーツ学科 主任教授 野坂 俊弥(のさか としや)

[略歴]1962年生まれ、早稲田大学教育学部卒業、筑波大学大学院体育研究科修了

* 2016年度まで代表を務めた中村教授は、2017年3月に東海大学を退官し、現在、産官学事業の東海大学代表は野坂教授が務めております。中村先生には引き続き、教室のサポートをしていただいております。

□アルケア株式会社

アルケアは高齢社会におけるエッセンシャルパートナーとなることを目指し、ウンドケア、オストミー&コンチネンスケア、ロコモティブケア、ナーシングケア、ヘルスケアの5つの視点でケア現場に貢献する事業を展開しています。

社名 : アルケア株式会社

代表者 : 代表取締役社長 鈴木 輝重

売上高 : 142億円(2017年6月末現在)

本社所在地 : 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル 19階

(〒130-0013)

事業内容 : 医療機器・医療用消耗材料の研究開発、製造、販売業

アルケアホームページ: http://www.alcare.co.jp

代表TEL : 0120-770-175

*「おおいそアンチロコモ教室」は2018年度も開催する予定です。ご期待ください。