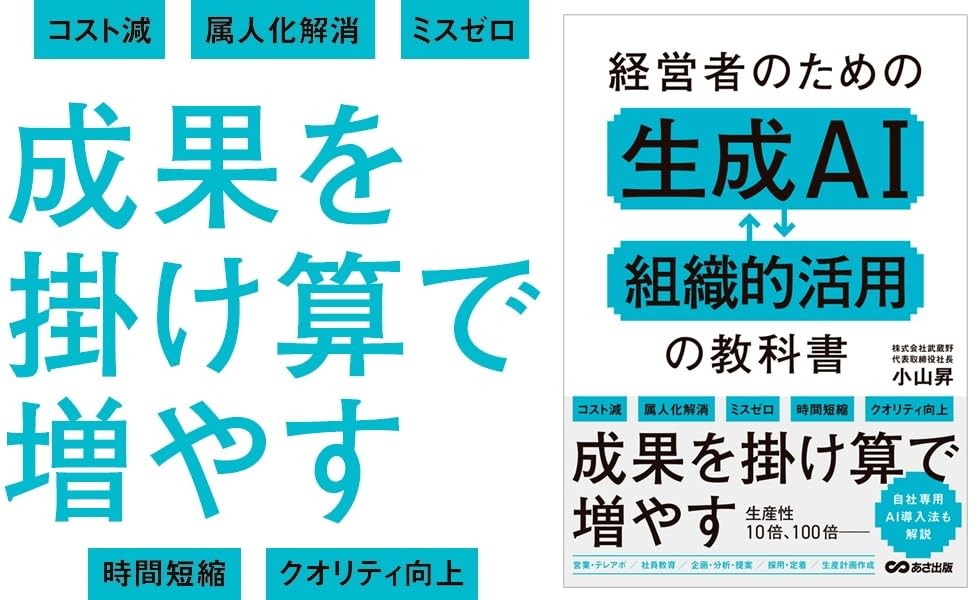

『新しい地域ネットワークの教科書 ご近所の共助があなたの未来をひらく』2021年10月18日発刊

超高齢社会を生き抜く、ご近所ネットワークの可能性(希望)の選択肢とは?

株式会社あさ出版(代表取締役:佐藤和夫、所在地:東京都豊島区)は伊藤幹夫著『新しい地域ネットワークの教科書ご近所の共助があなたの未来をひらく』を2021年10月18日(月)に刊行いたします。

ご近所の「共助」が日本の未来をひらく

大半の日本人、特に若者や現役世代には見えていない、地域社会の景色を見せてくれる、目からウロコの視点が満載。地域ネットワークに向き合っている人には、課題解決のヒントを教示し、私たち地域住民には、ご近所を自分ごと化することで、成長につながる手引きとなる本です。日本が課題解決先進国になるために必要なことを、共に生き抜くご近所相互扶助のパワーと今後の展望を、草の根から提言します。

書籍概要

タイトル:

新しい地域ネットワークの教科書

ご近所の共助があなたの未来をひらく

ページ数:250ページ

著者:伊藤幹夫

価格:1,540円(10%税込)

発刊日:2021年10月18日

ISBN:978-4-86667-313-4

目次

第1章 「現状」と「ありたい姿」を共有する

第2章 地域共生社会をイメージする

第3章 ご近所の共助を「自分ごと化」する

第4章 変化を起こす「考え方」「心構え」に向き合う

第5章 最大の壁「メンタルモデル」に向き合う

第6章 日本人について考える

第7章 行政の限界と住民主体について考える

第8章 地域の活動に共通する難問を解決する

第9章 ご近所の共助が日本の未来をひらく

著者プロフィール

1964年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。

りそな銀行(旧大和銀行)、ディップ、アニコム損害保険に勤務後、2019年に起業。2015年から2年間多摩大学大学院での学び直しと同時に地域社会にどっぷり浸かる。

現在は、会社経営者、多摩大学医療・介護ソリューション研究所フェロー、町内会会長、成田ニュータウン自治会連合会事務局長、自主防災組織会長、指定避難所運営委員会委員長に加え、多くの地域支援活動に向き合っている。

地域共生社会に向かう具体的なアプローチを共創するため、「ご近所の未来づくり」をテーマに本書を執筆。

公益財団法人 さわやか福祉財団のさわやかパートナー

一般社団法人 若草プロジェクトの賛助会員

公益財団法人 丸和育志会の会員(優秀プロジェクト賞受賞者)

書籍の内容を抜粋要約して一部ご紹介

ご近所に光を当てる理由

今、ご近所に光を当てる理由は、大きく3つあります。

1つめの理由は、自助と公助の間で、〝ご近所の共助〞が世の中の議論から取り残されているためです。自然災害などが起きた際、市区町村や国が手を貸す「公助」が来るまでは、ご近所内の自助と共助で乗り切るしかないのです。自宅の全壊や半壊、火災、怪我など、想定外のことが起きたら、自助だけで対応できないのは明らかです。

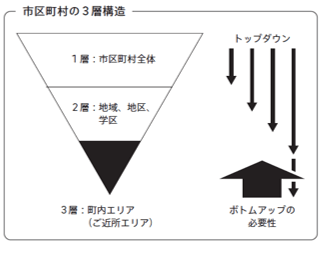

2つめの理由は、市区町村の3層構造(右の図)を真に機能させるためです。3層(ご近所)は、地縁組織やボランティアなどに丸投げ、中には、属人的でかつ引き継ぎが不十分なため、機能不全で形骸化している活動も多く、まさにブラックボックス状態となっているからです。

3つめの理由は、ご近所が「社会の変化」と「個人(家族)の日常」を、つなぐ場所だからです。ご近所の中に、私たちの家があることで、私たち自身や家族の生き方、学び方、働き方について考えることができる。さらに、共助に向き合うことで、自然に道徳心や公共心が育まれる。つまり、ご近所は世代問わず、人間成長の場といえるからです。

「生活支援体制整備」と「自主防災」に光を当てる社会的意義

(1) 生活支援体制整備

生活支援体制整備事業とは、2015年の国の介護保険制度の改定により、全国約1700の市区町村ではじまった、地域包括ケアシステムの中に位置付けられた事業です。目的は、地域の支え合いや助け合いを広げて地域共生社会をつくること。具体的には市区町村の3層(ご近所)において、居場所づくり・生活支援・移動支援などの活動を創出したり育成したりすることです。これらの生活支援体制整備事業を住民視点で活用することが大切です。一般的に語られる地域社会は、地域活性化・地方創生・まちづくりの視点が中心で、暮らしに密着した地域包括ケアシステムの視点が欠けている。2025年問題に真剣に向き合うためには、別々に議論していてはダメです。

(2) 自主防災

一般的に語られる防災は、大地震とその他(風水害・土砂崩れ等)を明確に区別していない。さらに、広域連携、デジタル支援及び復旧・復興などのマクロの視点か、指定避難所運営などの市区町村(公助)中心の対応か、自宅での備蓄品等の自助が中心で、町内会エリアでの自主防災(共助)の視点が欠けている。また、自主防災組織がそもそもないか、あっても形骸化して機能していないケースが多いのが現実。

上記の2つのテーマを本で取り上げた理由は、以下の2点です。

①市区町村(行政)の限界と、住民主体の線引きについて考える好材料だから。

②地域共生社会への近道だから。

そして、以下の問いに向き合うことにつながっていきます。

・私たち一人ひとりの成長物語についてどう考えるか。

・日本が課題解決先進国になるためには何が必要か。

・SDGsの理念「誰一人取り残さない」をどう達成するか。