<自転車の安全利用促進委員会レポート> 愛媛県教育委員会主催「令和7年度愛媛県高等学校教育研究会 生徒指導部会研究発表会」にて「自転車通学指導セミナー」を開催

愛媛県の高等学校の教職員等約130名が参加

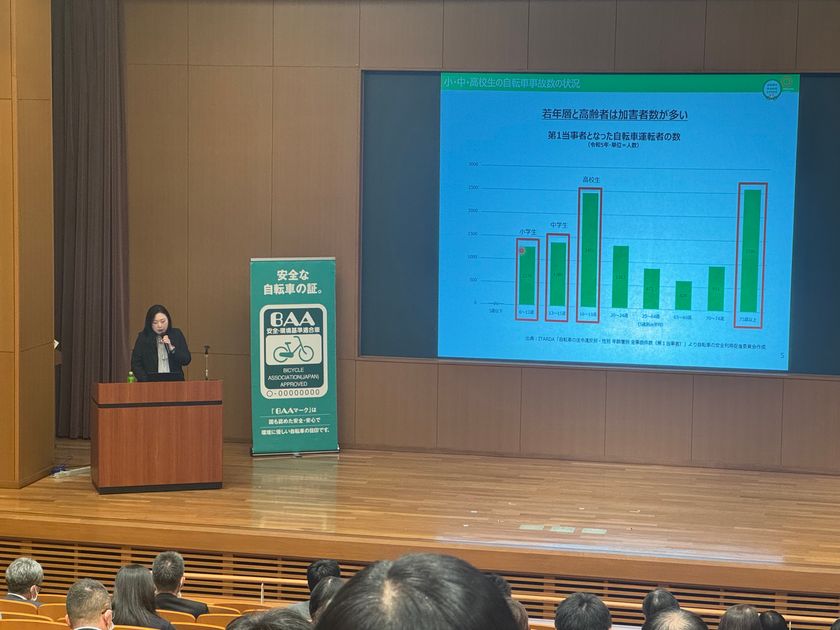

自転車の正しい利用方法や安全・安心な自転車の選び方、メンテナンスの重要性を啓発する「自転車の安全利用促進委員会」と「一般社団法人自転車協会」は、2025年11月10日(月)に、にぎたつ会館(所在地:愛媛県松山市)で行われた『令和7年度愛媛県高等学校教育研究会生徒指導部会研究発表会』(主催:愛媛県教育委員会主催)にて、自転車通学指導セミナーを実施し、愛媛県の高等学校の教職員等約130名が参加されました。

当委員会の調査によると、愛媛県の高校生における通学時の自転車事故件数(人口1万人当たり)は、47都道府県中22位と比較的少ないものの、第一当事者となる割合は全国ワースト4位と高く、注意が必要です。

講師の遠藤 まさ子氏(自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト)は、年間の自転車通学指導計画のポイントとして、次のように説明しました。

「春先の新入生ガイダンスでは保護者に理解を求めることが重要。事故が増える初夏には安全教室を実施し、夏休みには自転車点検を行う。秋口には日暮れが早まり事故が増加するため、小テストで交通ルールの復習を行い、進級前のガイダンスでは自転車通学セミナーやおさらいテスト、定期点検確認をおすすめしている」と話しました。

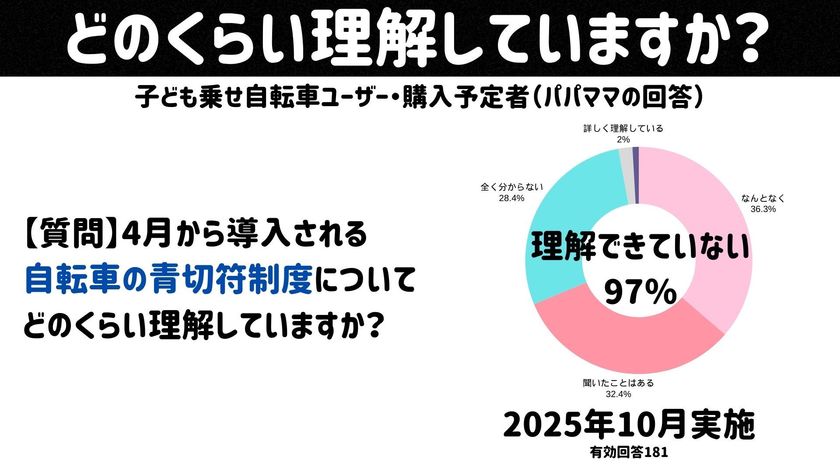

また、2026年4月から施行予定の16歳以上を対象とする「青切符制度」についても解説。中高生に多い違反として、二人乗り、並走、ながらスマホなどを挙げました。特に生徒が加害者となる事故に関しては、「単に交通ルールを覚えるだけでなく、その必要性や背景を理解させることが重要。イメージしにくい加害者側のケースについては、リアルな情報を伝えることが重大性の理解につながる」と述べました。

さらに、ドライバー目線の動画活用については、「自転車がどのように見えているのか、ドライバーの立場から学ぶことにより、相互理解が深まる。別の立場の視点を学習することをおすすめします」と紹介しました。

自転車自体の安全性についても触れ、「安全基準を満たしたBAAマーク付き自転車を選ぶこと、そして日常的なメンテナンスの重要性を指導することで、事故を未然に防ぐことができます」と説明しました。

講演後には、「生徒の自転車利用に関する悩み」について、各校の教職員による意見交換と発表が行われました。

秋は文化祭などの行事が多い一方で、想像以上に日暮れが早まり事故が増える傾向にあります。ルールやマナーの指導にとどまらず、子どもの成長段階や季節に応じた「リスク」を見極めた指導、さらに自転車の安全性について改めて理解を深める機会となりました。他県の取組事例も参考にしながら、教職員の皆様が自転車通学の安全指導について考える貴重な場となりました。

【参加した教職員の感想】

・自校の課題を相談できたことで、今後の取組みに活かしていきたいです。

・自転車の定期的なメンテナンスや、BAAなどの安全マークについて知ることができ、大変参考になりました。

当日の様子1

当日の様子2

■参考資料

≪講師略歴≫

遠藤 まさ子

自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト

自転車業界新聞の記者や自転車専門誌の編集などを経てフリーランスへ転向。自転車・育児用品を中心に取材を行い各誌に寄稿。自転車の中でも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアで自転車の利活用、安全指導等解説を行う。

遠藤 まさ子

≪自転車の安全利用促進委員会≫

自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送っていただくため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。

≪BAAマーク≫

BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などの検査に合格する必要があります。

BAAマーク

BAAマーク2