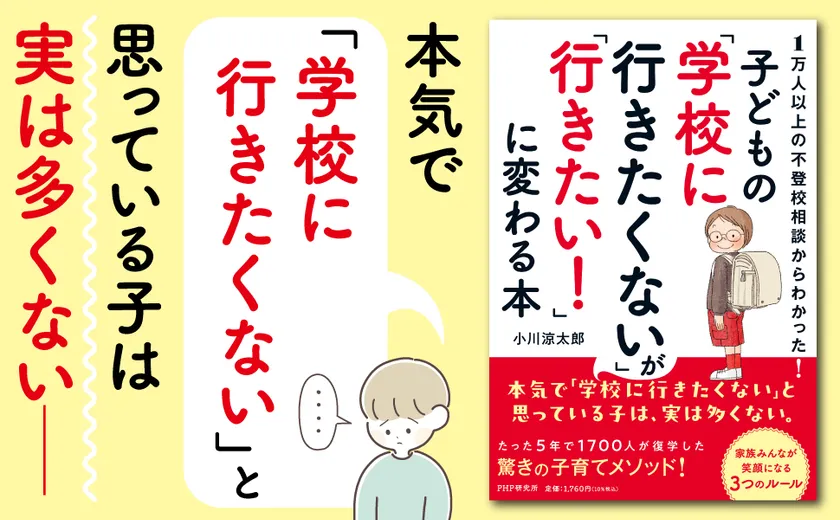

【新刊】<子どもの「学校に行きたくない」が 「行きたい!」に変わる本>9/24より販売開始 ~不登校・行き渋りに悩む親のための具体的対応策を提示~

株式会社スダチ(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:小川 涼太郎)は、2025年9月24日(水)に新刊『1万人以上の不登校相談からわかった!子どもの「学校に行きたくない」が「行きたい!」に変わる本』(出版社:PHP研究所)の販売を開始します。

本書は、現在不登校かどうかにかかわらず「学校に行きたくない」と口にするお子さんが自ら『行きたい』と言えるようになることをめざし、心理学・脳科学・行動論にもとづく知見と、1万人超の相談/5年で1,700名の復学支援で蓄積した実践ノウハウを、今日から家庭で使える具体策として提示します。ゴールは再登校に限らず、行事・発表・スポーツ・習い事など、日常の挑戦に主体的に踏み出せる力を育むことです。

書籍イメージ

書籍抜粋

■「本当は学校に行きたい」と思っている子どもは多い

文部科学省が2024年10月に公表した「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によれば、小中学校の不登校児童生徒は346,482人と、前年比約4万7千人増で11年連続の過去最多を更新しました。不登校として計上されない長期欠席まで含めると、全国で推計50万人以上にのぼるともされ、支援の在り方が社会課題として注目されています。

こうした状況のなか、株式会社スダチは直近5年間で1,700名の復学を支援してきました。その過程で確認できたのは、「本当は学校に行きたい」という気持ちを内に抱える子どもが少なくないという事実です。

本書は、その知見をもとに、子どもの中にある「行きたい」をどう引き出すかを、現在不登校かにかかわらずご家庭で今日から実践できる形に整理した一冊です。

前作『不登校の9割は親が解決できる 3週間で再登校に導く5つのルール』(2024年5月刊)は、累計2.2万部/9刷を突破。発売から1年以上経った現在もAmazonランキング1位(カテゴリ内)を継続するなど、ロングセラーとして支持をいただいています。今回の新刊は、前作の読者の声や現場目線を踏まえ、「現在不登校かどうかにかかわらず」家庭で実践しやすい形へ内容をアップデートしました。

書籍概要

■こんな方におすすめです

● 現在不登校かどうかにかかわらず、行き渋りや「行きたくない」に困っている方

● お子さんのやる気・自信を育てたい方

● スマホ・ゲームのルールづくりに悩む方

● 学校・学童・塾・フリースクールの現場支援者、自治体の教育担当者

書籍内容

■目次

はじめに

● 「学校に行きたくない」子も、みるみるチャレンジできる子に変わる

序章 ただ休ませればいいわけではない

● 数日休んで、元気を取り戻せるなら問題ない

● 「休むだけの期間」を長引かせない

● 不登校は現代の社会問題

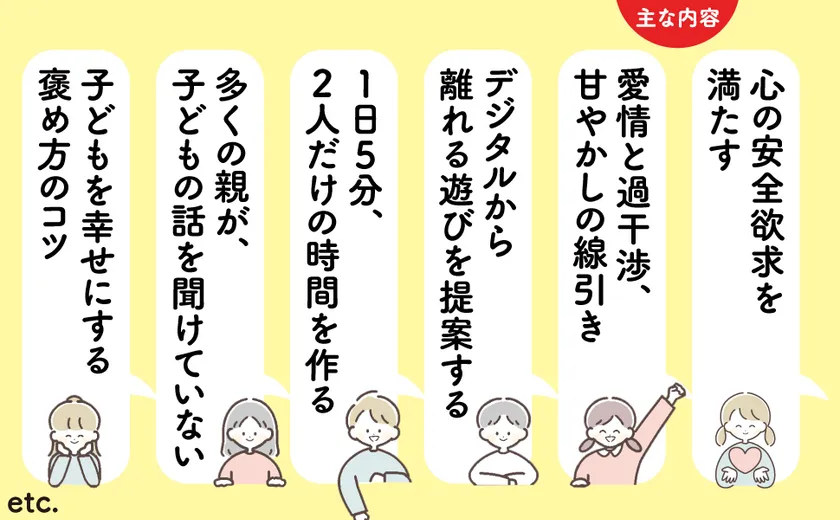

● 心の安全欲求を満たす

● 家庭を安全基地にする

● 自立心を育む

● 自立した子に育つ魔法のルールは3つ

第1章 自分の子育てスタイルを振り返る

● 4つの子育てタイプ診断―あなたはどのタイプ?

● 各タイプの傾向と気をつけたいポイント

● 「過保護タイプ」の傾向と気をつけたいポイント

● 「言いなりタイプ」の傾向と気をつけたいポイント

● 「厳格タイプ」の傾向と気をつけたいポイント

● 「放任タイプ」の傾向と気をつけたいポイント

● 多いのは「過保護タイプ」と「言いなりタイプ」

● 理想的な親子関係とは

● 愛情と過干渉、甘やかしの線引き

● 理想的な親子関係を築きにくい現代

● 欧米の子育てと日本の子育て

● 民主的な子育てを目指す

第2章 家族の時間を作る

● 家族の時間が減っている

● スマホやゲームが不登校期間を長引かせている現状

● デジタル機器との付き合い方を見直そう

● 小学校高学年の7割弱が、スマホを持っている

● スマホ等を長時間使うと学力が低下する

● もっとも怖いのは、前頭前野の発達を阻害していること

● 親子でデジタルルールを作ろう

● 親もルールを守る

● ルールを守っているなら、文句は言わない

● いつからスマホを持たせるべきか?

● スマホの使用時間を減らす工夫

● デジタルから離れる遊びを提案する

● 親がもっと自分の話をしよう

● 1日5分、2人だけの時間を作る

● 「読み聞かせ」はあたたかいコミュニケーション

● お手伝いもコミュニケーションになる

第3章 困難を乗り越える力をつける

● 多くの親が、子供の話を聞けていない

● 改善したい「話の聞き方」とは

● 子どもがどんどん話をしてくれるようになる「6つの聴き方」

● たくさん話すことでメタ認知力が上がる

● 親のマインドセットが、子どもに大きな影響を与える

● 2つのマインドセット

● しなやかマインドセットのコツ

● しなやかマインドセットで捉えたらどうなる?

● しなやかマインドセットを意識した声かけのタイミング

● しなやかマインドセットを邪魔する「レッテル」

● 「うちの子、〇〇ができない」は本当か

● 称号をプレッシャーにしない

● しなやかマインドセットを作る称号

● あらためて「褒める意味」を考えてみよう

● 「良い褒め方」ができているかどうかの判断基準

● もったいない褒め方をしていませんか

● 子どもを幸せにする褒め方のコツ

● 褒めの自主練をしよう

第4章 主体的に動く力をつける

● 「自己決定力」が幸福度を決める

● 東大卒サポーターの実体験「自己決定できなかったという失敗」

● 自分で決めるとパフォーマンスが上がる

● デジタルの時代だからこそ、自分で決める機会を作る

● 現状の自己決定力は?

● 自己決定力のレベルを上げる方法

● 主体的に動ける子に育てるポイントとは

● 目標設定する癖をつける

● 目標設定の仕方

● 能動的に人を好きになる力

● 人を好きになる力を磨く3つのアプローチ

● 親がしていれば子どもも自然とできるようになる

● 想像力を働かせる

● 具体的に想像することで不安を減らせる

● 想像力を働かせるトレーニング

■著者プロフィール:スダチ代表・小川 涼太郎

株式会社スダチ代表。教育・復学支援の専門家。幼少期に家族の引きこもり問題を経験。「家庭の関わりが子どもの行動と自立に与える影響」に関心を持ち、支援現場での実践を重ねる。メンタルフレンドのボランティアからキャリアをスタートし、通信制サポート校の立ち上げを経て、支援の焦点を子ども本人への介入よりも親への伴走支援へとシフト。家庭内のコミュニケーション設計、ルール運用、声かけの実装までを一貫して支えるスタイルを確立した。

■株式会社スダチについて

株式会社スダチは「すべての人に幸せな巣立ちを」をミッションとした教育企業です。

スダチは、親御さんへ向けた復学支援を行っており、これまでに1,700件以上のご家庭が復学してきました。

親御さんへのアプローチや家庭内ルールを整える独自の手法を通じて、「子どもが自ら学校へ行きたいと思える環境づくり」に取り組んでいます。

公式サイト: https://sudachi-support.co.jp

■書誌情報

書名 : 『1万人以上の不登校相談からわかった!

子どもの「学校に行きたくない」が「行きたい!」に変わる本』

著者 : 小川 涼太郎

販売開始日 : 2025年9月24日(水)

出版社 : PHP研究所

定価 : 1,760円(税込)

Amazon購入リンク: https://amzn.asia/d/gz6e5wa

![[予約受付開始]日焼け×レオパードが最強!サンリオのカラビナ付きマスコット。](https://newscast.jp/attachments/lt98hRokFIC6eotPqUbK.jpg)