世代間で異なる“夏の疲れ” 特に深刻な40代、インドア化する若者 4人に3人が夏疲労 「見えない怪我」の危険性

~40代は「睡眠の質の低下」が65%と突出。 疲労のエキスパートが推奨するインナーケアとは~

還元型コエンザイムQ10 PR事務局は、2025年7月3日(木)、疲労の根本のメカニズムと夏特有の疲労とその対策について正しい情報を提供することを目的とし、「疲労に関するQ10セミナーby還元型コエンザイムQ10」を開催しました。

セミナーの実施に伴い、夏特有の疲労症状の実態把握を目的とし、疲れと眠りのクリニック淀屋橋 院長 中富 康仁先生監修の「夏の疲労チェックリスト」を活用した調査も実施しました。調査結果と併せて、中富先生による夏の疲労対策“3つのポイント”もご紹介します。

■夏特有の疲労 “夏疲労”に注意

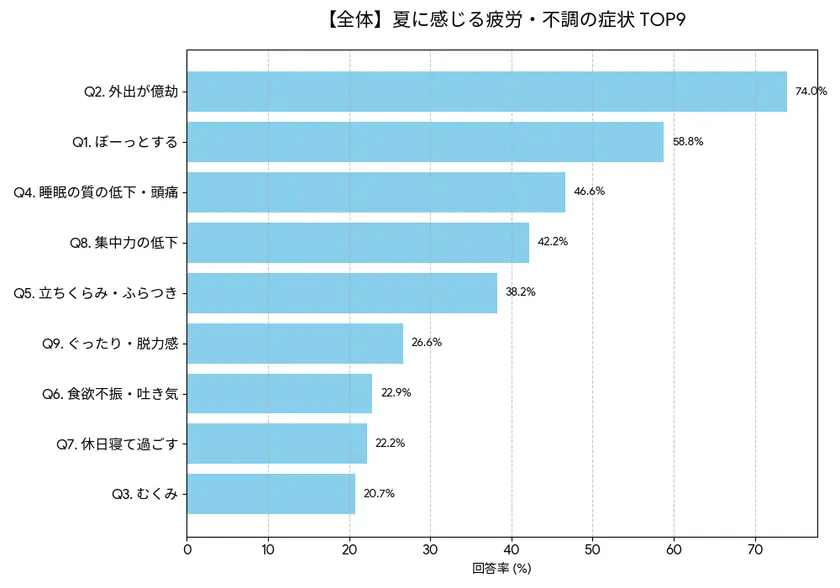

気象庁の「6月の記録的な高温と今後の見通しについて※1」によると、2025年6月の日本の月平均気温は、統計を開始した1898年以降の6月として最も高くなりました。今回の調査では、全体の74.0%(4人に3人)が、夏疲労のもっとも多い症状である「外出意欲の低下」を感じているという結果になりました。

特に、働き世代である40代で症状が深刻化しており、「睡眠の質の低下や頭痛」を感じる人が65.0%に達したほか、「外出が億劫」と感じる割合も83.8%と、全世代で最も高い数値を示しました。

身体へのダメージと回復力のバランスが崩れることで発生する疲労は、「見えない怪我」とも呼ばれ、特に夏季は、睡眠の質の低下、体温調節機能の低下といった特有の要因が重なり、疲労が蓄積しやすい環境にあるので、しっかりと対策して夏疲労を予防しましょう。

※1 6月の記録的な高温と今後の見通しについて

( https://www.jma.go.jp/jma/press/2507/01d/junetemp_20250701.html )

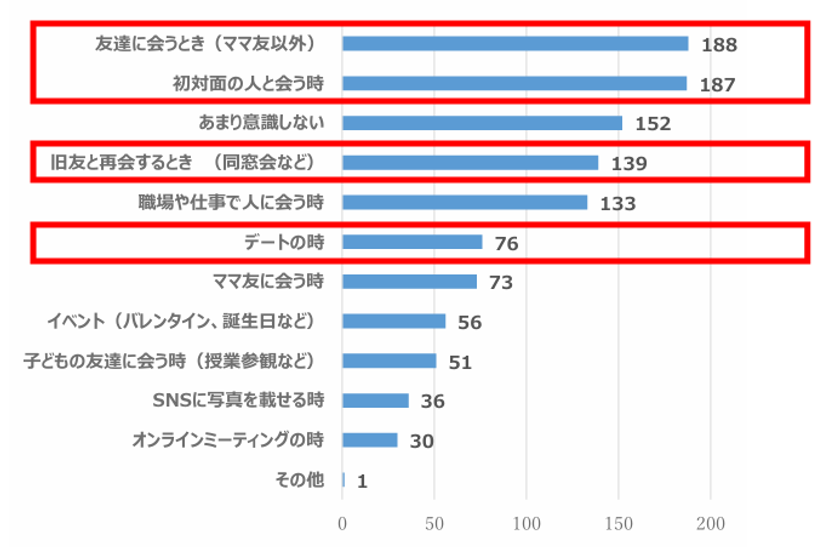

■夏の疲労チェックリスト(疲れと眠りのクリニック淀屋橋 院長 中富 康仁先生監修)

中富先生監修 夏の疲労チェックリスト

1~5点 → 注意

6~10点 → 要注意

11点以上 → 危険

【調査結果サマリー】

(1) 夏に感じる不調、全体のトップは「外出が億劫」(74.0%)。次いで「ぼーっとする」(58.8%)。

(2) 40代の夏疲労が深刻。8割以上が「外出を億劫」に感じ、65%が「睡眠の質の低下」を実感。

(3) 若年層(10代・20代)は「休みの日は1日寝て過ごしている」割合が他の世代より高く、夏の過ごし方に変化。

<調査概要>

○調査名 :夏の疲労に関する調査

○調査対象 :全国の15歳以上~70代 男女500名(各世代80名)

○調査委託先:QiQUMO

※本調査結果では、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100%にならない場合があります

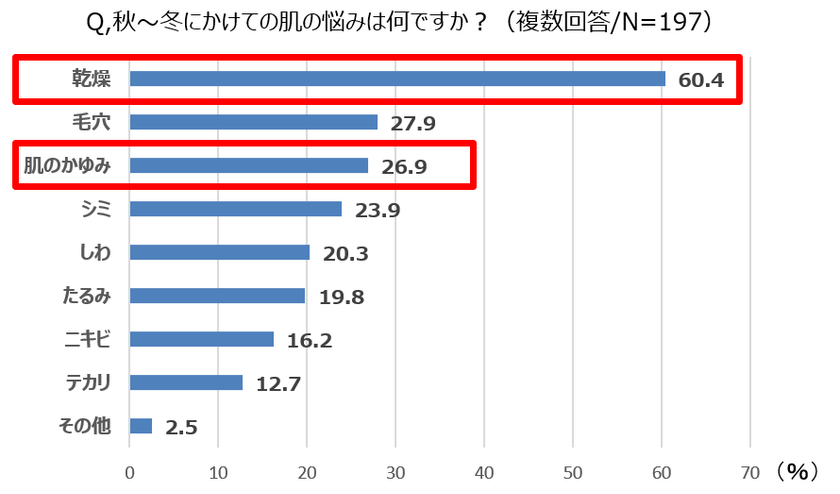

■全体の7割以上が「外出が億劫」。猛暑が心身に与える影響が明らかに。

夏に感じる9つの疲労や不調の症状について尋ねたところ、全体の平均で最も回答率が高かったのは「暑さにより、外に出かけるのが億劫になった」で74.0%に上りました。

次いで「暑さにより、ぼーっとする時間が増えた」(58.8%)、「ここ最近、睡眠の質が低下し眠気がとれない、もしくは頭痛がする」(46.6%)と続き、厳しい暑さが多くの人の身体だけでなく、日々の活動意欲や集中力といった精神面にも大きな影響を与えていることが分かりました。

【全体】夏に感じる疲労・不調の症状 TOP9

■世代間で異なる“夏の疲れ”。特に深刻な40代、インドア化する若者。

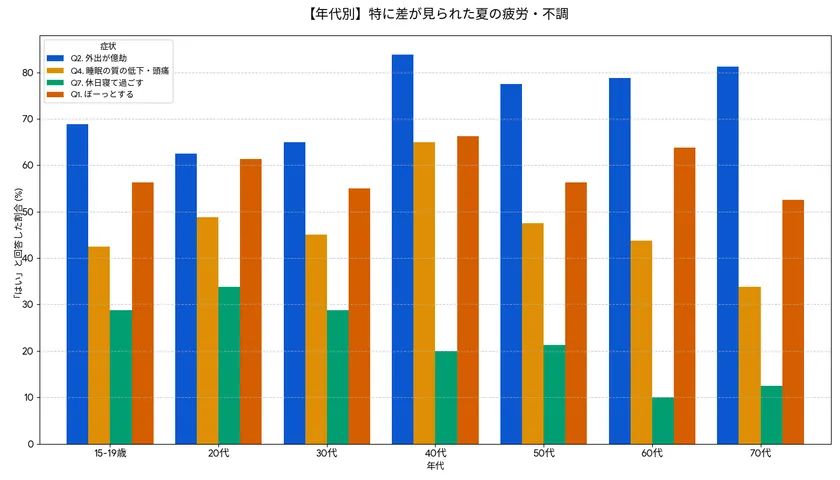

夏疲労の症状を年代別に見ると、特徴的な違いが見られました。

・深刻な40代:「睡眠の質低下」と「外出意欲の低下」が突出

40代は、多くの項目で他の世代より高い回答率を示しました。特に「睡眠の質の低下・頭痛」(65.0%)は全世代で突出して高く、約3人に2人が睡眠に悩まされているという結果になりました。また、「外出が億劫」(83.8%)も全世代で最も高く、仕事や家庭で中心的な役割を担う世代のQOL(生活の質)低下が懸念されます。

・若年層(10代・20代):「休日を寝て過ごす」傾向

10代(15-19歳)と20代では、「暑さにより、休みの日は1日寝て過ごしている」と回答した割合がそれぞれ28.8%、33.8%と、他の世代と比較して高い傾向が見られました。

猛暑を避けてインドアで過ごし、疲労回復を図るという、若者特有の夏の過ごし方がうかがえます。

【年代別】特に差がみられた夏の疲労・不調

■見逃してはいけない夏疲労の3つのサイン “日中の強い眠気”、“朝のだるさ”、“食欲不振”に注意!

今回の調査では、多くの人が「夏疲労」とも呼べる心身の不調を抱えている実態が明らかになりました。

特に、働き盛りの40代で睡眠に関する悩みや活動意欲の低下が深刻です。夏疲労の症状の多くは、「夏だから仕方ない」と見過ごしがちですが、疲労は「見えない怪我」であり身体からのSOSサインなので、夏疲労の主な3つのサインに注意しましょう。

(1) 日中の強い眠気・集中力の低下

日中の強い眠気には、睡眠不足だけではなく夏特有の自律神経の乱れが隠れている可能性があります。室内外の急激な温度差に対応するため自律神経が過剰に働き、エネルギーを消耗してしまいます。

(2) 朝、目が覚めても続く“だるさ”

夏場は体温を下げるために睡眠中も発汗などでエネルギーを使い続けています。そのため、朝目覚めたときからすでに体が重く、ぐったりとした疲労感に襲われることがあります。

(3) 食欲不振

暑さで胃腸の働きが低下し、食欲が落ちるのは夏バテの典型的な症状としても知られています。簡単な食べ物だけで済ませてしまうことで、体に必要なビタミンやミネラル、たんぱく質が不足し、エネルギーを生み出せなくなります。結果として、さらにだるさや眠気を感じるという「夏疲労の負のスパイラル」に陥ってしまう危険性があります。

■疲れと眠りのクリニック淀屋橋 院長 中富 康仁先生コメント

【疲労は“見えない怪我”であり、痛み、発熱と並ぶ三大生体アラート】

疲労は「見えない怪我」とも呼ばれ、痛み、発熱と並ぶ三大生体アラートの一つとして位置づけられています。体へのダメージと回復力のバランスが崩れることで発生する疲労は、放置すると自律神経の乱れを引き起こし、最終的には心疾患や生活習慣病の悪化、さらにはうつ病の発症リスクまで高める可能性があります。

【夏の疲労対策の3つのポイント「十分な睡眠」「クーリング」「抗酸化ケア」】

夏の疲労対策には下記の3つのポイントが重要です。

1. 十分な睡眠

5時間以上の睡眠を心がけましょう。睡眠時間が5時間以下になると心血管系のリスクも高まります。

また、寝苦しい夜は、ためらわずに冷房を活用しましょう。就寝1時間ほど前から寝室を冷やし始め、設定温度は26~28℃を目安にするのがおすすめです。快適な室温を保つことで、体温調節による体の負担を減らし、心身ともに回復させる質の高い睡眠環境を確保できます。

2. クーリング

太い血管が通る場所を冷たいタオルや冷却シートで一時的に冷やす「クーリング」ですが、特に「手のひら」「足の裏」を冷やすことで効率的に体温を下げられます。とはいえ、体を冷やしすぎると、一般的に「冷房病」として知られる、冷房による疲労感にもつながるので、ポイントは体の声を聴いて、冷やしすぎない“快適ゾーン”をキープすることです。

3. 抗酸化ケア

夏の強い日差し(紫外線)や暑さによるストレスは、体内で細胞を傷つける「活性酸素」を過剰に発生させ、これが疲労の根本的な原因の一つとなります。この体の“サビ”とも言える酸化ダメージを防ぐのが「抗酸化ケア」です。

抗酸化力のある食べ物の摂取をするなどして「抗酸化ケア」を心がけましょう。

<抗酸化力のある食べ物の例>

還元型コエンザイムQ10、ビタミンC、ビタミンE、アルファリポ酸、リコピン、ポリフェノールなど

特に「還元型コエンザイムQ10」は体内に元々存在する成分でもあり、活動のエネルギー(ATP)の生産をサポートしている成分として知られており、私たちの体の中にも存在する成分の一つですが、20代をピークに減少していくと言われています。

【抗酸化力のある「還元型コエンザイムQ10」の摂取は、手軽に摂れて効率的なサプリメントタイプがおすすめ】

コエンザイムQ10は、一般的な食物には十分な量が含まれておらず、例えば100mg摂取しようとすると、コエンザイムQ10を豊富に含む「いわし」でも約16匹も食べなければなりません。季節関係なく疲労を感じやすい現代、毎日のインナーケアとして、手軽に取れるサプリメントタイプの「還元型コエンザイムQ10」がおすすめです。

■解説者プロフィール

中富 康仁先生(疲れと眠りのクリニック淀屋橋院長)

大阪公立大学健康科学イノベーションセンター特別研究員

日本疲労学会 評議員

福岡県出身。2002年京都府立医科大学医学部 卒業。

大阪市立大学・疲労クリニカルセンターにて疲労科学を研究したのち、日本で初めての疲労専門クリニックを開設。10年にわたり疲労や睡眠に悩む患者の診療を続けている。疲労の科学、コロナ後遺症による倦怠感、慢性疲労症候群について、YouTubeでの解説も行なっている。

中富 康仁先生

(参考情報)

■疲労への対策と「還元型コエンザイムQ10」

【疲労対策のポイント】

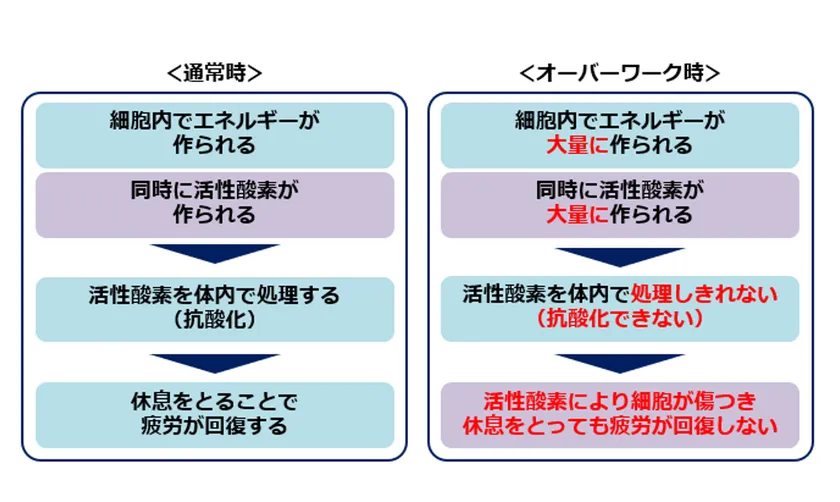

(1) 「エネルギーの産生」と「活性酸素の除去」

疲労は活性酸素による酸化ストレス(=ダメージ)と抗酸化物質による抗酸化力(=回復力)のバランスが崩れることで起こります。このバランスをとるためには、(1)エネルギーの産生、(2)活性酸素の除去がポイントになります。

(2) 疲れはトルのではなく、溜めずにこまめに回復

エネルギーの産生と活性酸素の除去を行うためには、疲れをトルのではなく、ためずにこまめに回復させることが鍵となります。

疲労とは

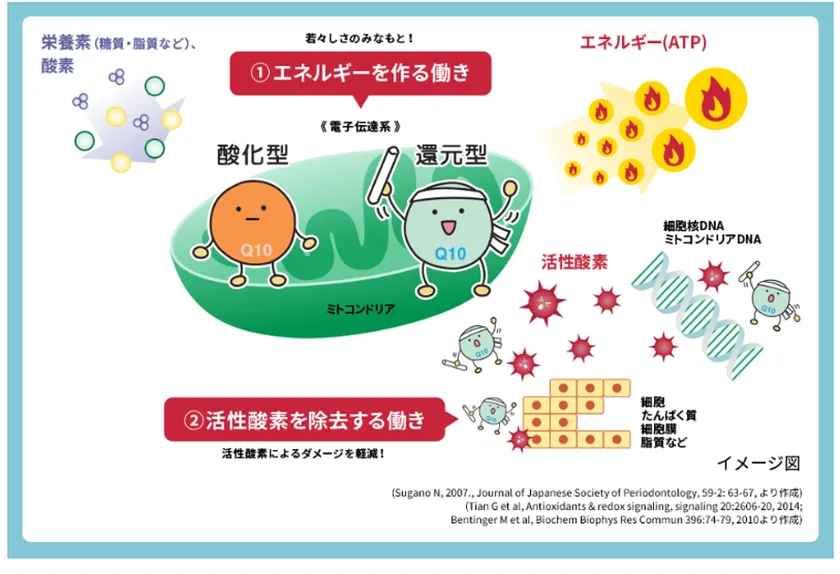

【疲労感の軽減を促す還元型コエンザイムQ10】

還元型コエンザイムQ10は、体内でエネルギーを生産するミトコンドリアのはたらきを促進します。

また、活性酸素を除去する抗酸化作用があり、活性酸素の蓄積によって体が酸化して細胞が傷つくのを防ぎます。体の酸化は、老化や疾病に関与しており、疲労の原因でもあります。そのため、疲労の回復に必要な「(1)エネルギー産生」「(2)抗酸化」両方に作用することができる成分です。いつもの食事や手軽なサプリメントで意識的に摂取することがおすすめです。

参考出典元:

健康カガク・ラボ https://www.knk-lab.jp/

疲労感の軽減を促す還元型コエンザイムQ10

![[事例公開] 東京から夜の北海道スキー場遭難者をドローンで発見](/releases/573649/LL_img_573649_1.png)