「社会の安全、安心、健康を創造する」という理念のもと、飲酒運転ゼロ社会の実現に向けた取り組みを積極的に展開する東海電子株式会社(本社:静岡県富士市、代表取締役:杉本 哲也)は、2025年7月28日、NPO法人はぁとスペース代表山本美也子氏とともに内閣府を訪問し、政策統括官(共生・共助)交通安全対策担当 山崎律子参事官に対し、飲酒運転対策のさらなる強化を求める要望書を提出しました。

主な要望内容

1.第12次交通安全基本計画(令和8年から5年間)に、飲酒運転違反者に対する呼気アルコール・インターロック装置の義務化施策の明記

2.道路交通法「飲酒運転による免許停止者」への罰則として、アルコール・インターロックの装着を運転免許返却条件とする制度の導入

3.ゼロトレランス(酒気帯び運転の基準を0.00mg/lとする)の導入

4.道路運送法 運輸規則及び貨物自動車運送事業法 運輸規則を改正し、プロドライバーに対するアルコールスクリーニングテスト(AUDIT)実施の義務化

要望書全文はこちら:

飲酒運転ゼロへ向けた、ゼロトレランス及びアルコールインターロック法制化の要望

https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20250729/688870df35656.pdf

要望書提出の背景

日本では、毎年およそ2万人が飲酒運転で検挙されています。

とくに近年では、死亡事故率と危険運転致死傷罪の適用件数が増加しており、「より危険な飲酒運転」が目立つ傾向にあります。

また、飲酒運転の再犯率が高いことも大きな課題です。繰り返される飲酒運転を根絶するには、飲酒後の運転を物理的に阻止する「アルコール・インターロック」の社会実装と、的を絞った飲酒教育の強化が不可欠です。

企業と遺族、それぞれの立場から

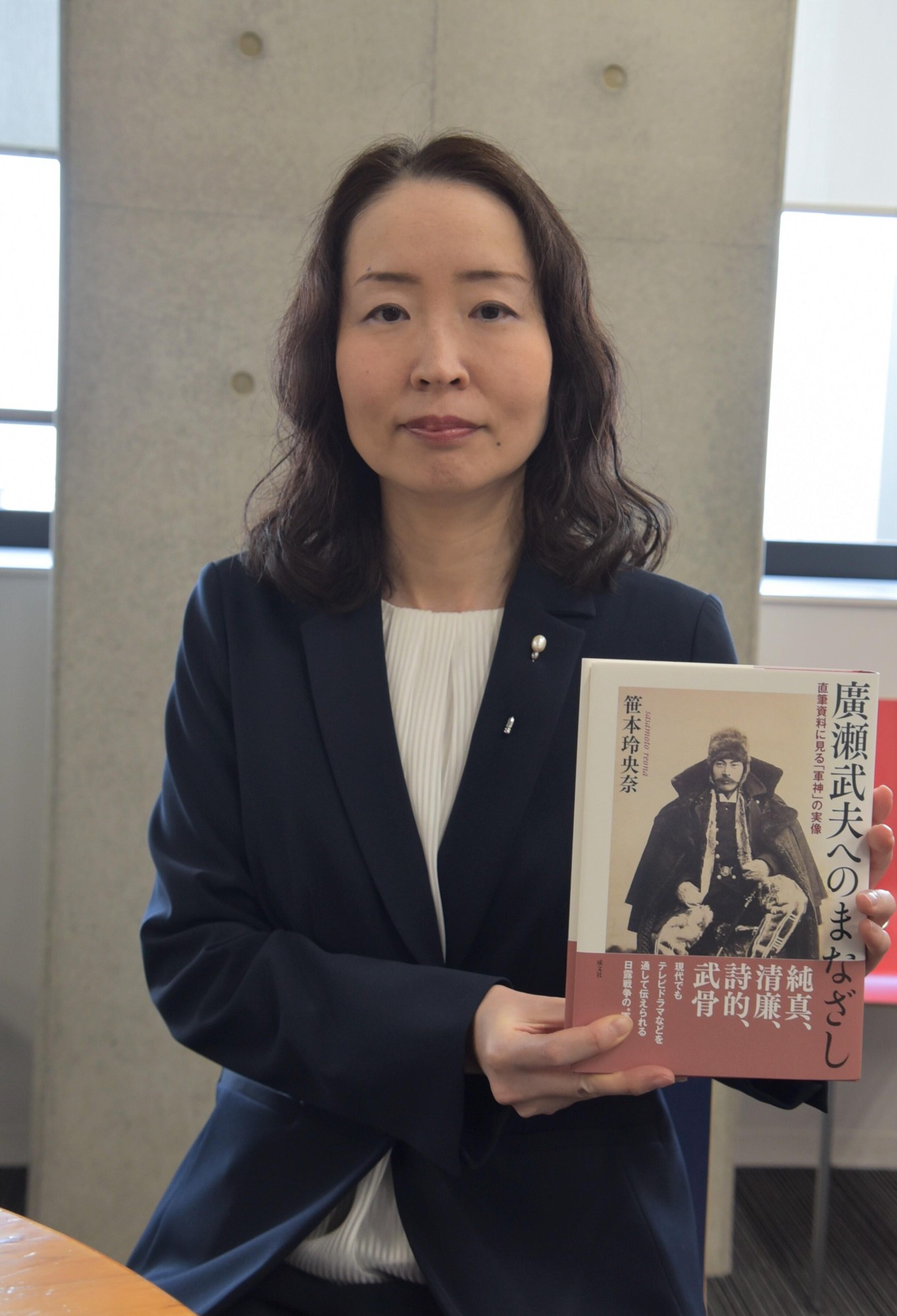

NPO法人はぁとスペース代表・山本美也子氏は、2011年に当時16歳の息子さんを飲酒運転事故で亡くしました。以来、「命の重み」と「飲酒運転の代償」を訴え続け、これまでに全国で1,500回以上の講演活動を行っています。

「啓発活動で飲酒運転を減らせると思いやってきたが、そうならなかった」

「加害者も被害者も生まないために、いよいよ物理的な措置であるインターロックが必要と思うようになった」

この2つの言葉ほど、切実に現状を訴え、説得力を持つものはありません。

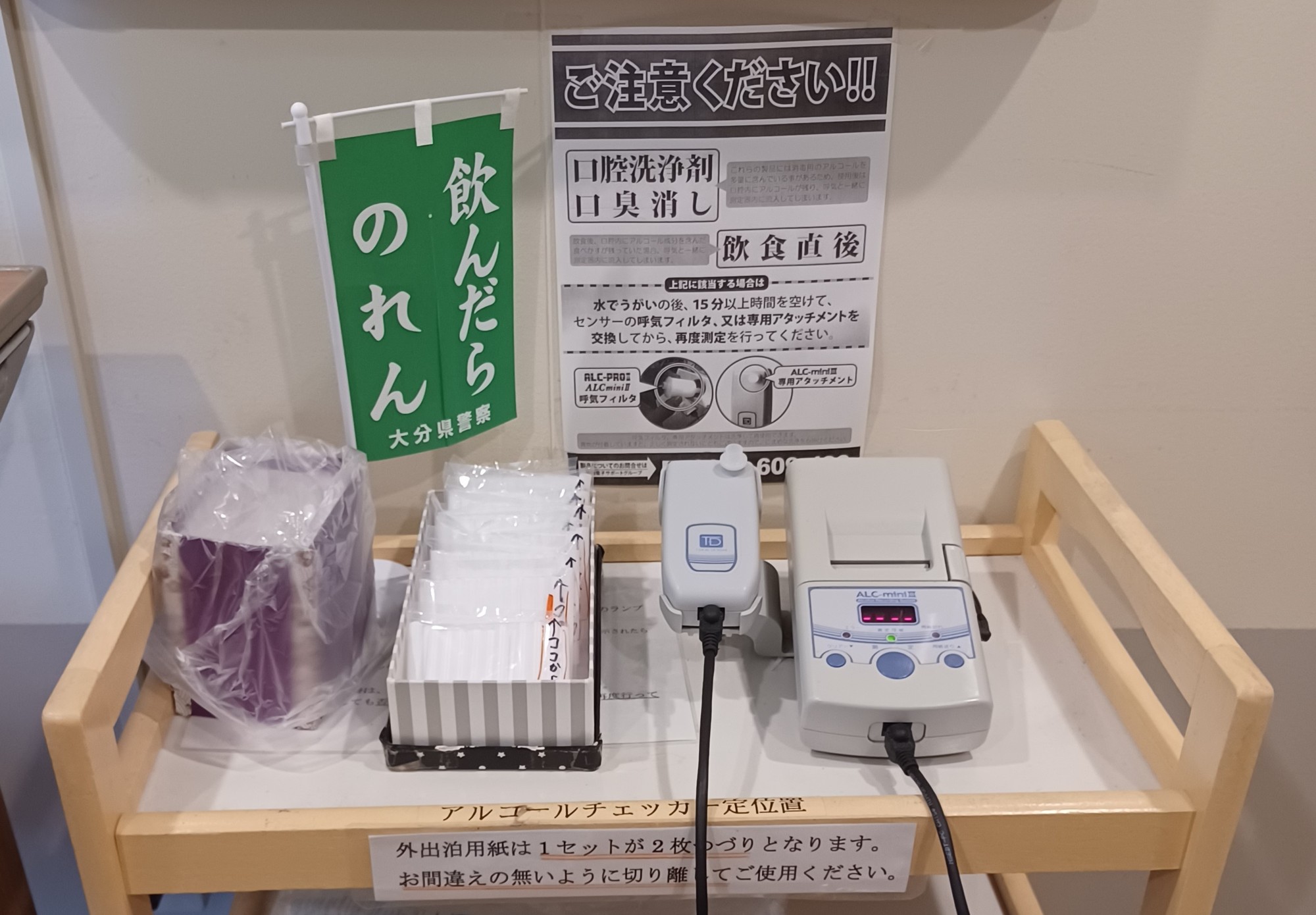

東海電子株式会社は、飲酒運転を物理的に防止する装置「アルコール・インターロック」を開発し、販売をしています。これまでは運輸業界を中心に活用いただいていましたが、2021年に八街市で起きた白ナンバートラックによる児童5名が死傷した飲酒運転事故以降、一般ドライバーからの引き合いも急増し、個人使用が広がっています。

お酒を飲んだらクルマが動かないアルコール・インターロック装置は、世界的に見ても効果の高い対策とされており、多くの国で義務化が進んでいます。「打てる手はすべて打つ」という姿勢が、いまや世界のスタンダードとなりつつあります。

飲酒運転を根絶するためには、「飲んだ人が悪い」で終わらせるのではなく、社会全体で未然に防ぐ仕組みが必要です。日本国内でも、アルコール・インターロックの法制化と、飲酒に関する教育の整備が急務であることは明白です。

「飲酒運転ゼロ社会」の実現に向けて

アルコール・インターロックは「数ある飲酒運転防止施策のうちの一手」に過ぎないかもしれません。しかし、「打てる手はすべて打つ」ことで救える命があることもまた事実です。

技術、制度、教育。

この3つが揃ったとき、「飲酒運転ゼロ社会」は現実のものになります。

東海電子とNPO法人はぁとスペースは、今回の要望書提出を「はじまり」とし、社会全体での飲酒運転撲滅に向けた取り組みをさらに推進してまいります。

■お問合せ先:info@tokai-denshi.co.jp

■アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイト

アルコール・インターロック.com:https://alcohol-interlock.com/

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、

社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト: https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト : https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト : https://transport-safety.jp/